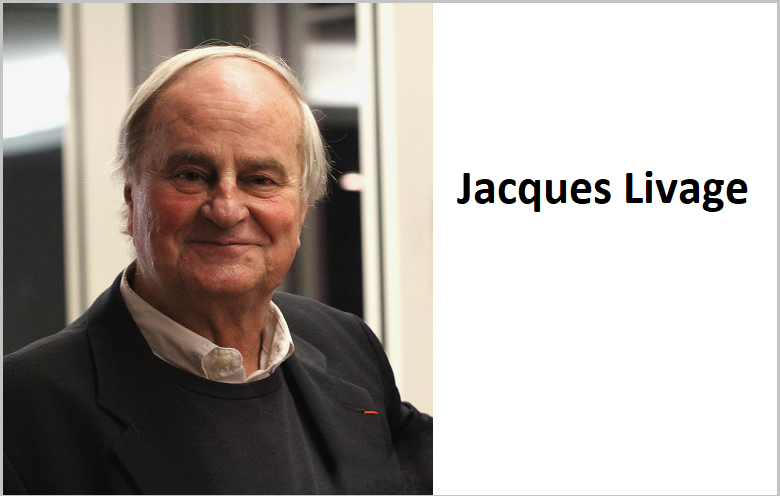

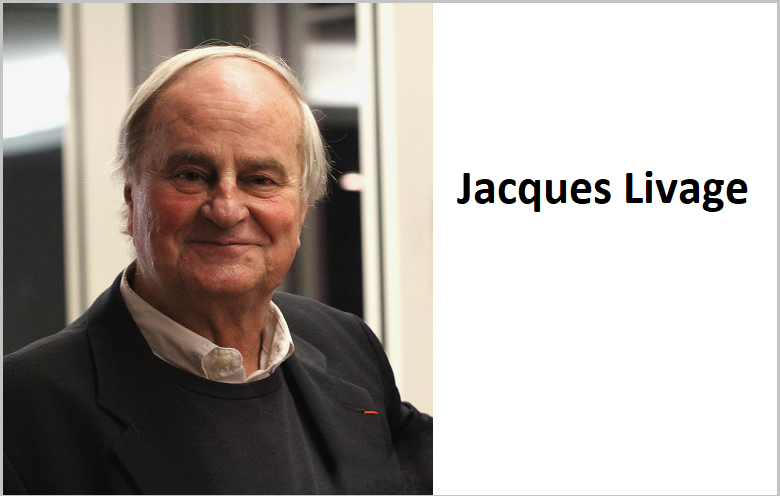

L'inventeur de « la chimie douce » nous a quittés ce dimanche 9 novembre 2025. Jacques Livage, qui fut avec Jean Rouxel le pionnier de cette nouvelle chimie du solide, est décédé à 87 ans. Ce terme historique de « chimie douce » et cette nouvelle façon de synthétiser les oxydes, comme l'exprimait son livre paru en 1994 De la solution à l'oxyde, sont devenus très vite populaires, au point que même dans les publications anglo-saxonnes le terme français « chimie douce » primait.

Alors que dans les années 1980, Jean Rouxel privilégiait les structures de basse dimensionnalité et la chimie des sulfures, Jacques Livage ouvrait le champ de l'étude des silicates et des gels. C'était avant l'heure l'ouverture à une chimie « écologique », puisque, alors que la plupart des solides s'élaboraient par diffusion et frittage des composants à haute température, ceux-ci au contraire se formaient à basse température par condensation ou complexations de solutions ou de gels à température normale.

Initialement ce fut tout d’abord l’obtention de films à propriétés électrochimiques par condensation de l’acide vanadique en solution ou l’hydrolyse d’alcoxydes de vanadium ; plus tard, la préparation de nano et particules d’oxydes par complexation d’alcoxydes de métaux tels que le zirconium ou le titane pour synthèse de céramiques à basse température. Le procédé sol–gel synthétise des films, mais aussi des solides extrêmement légers et isolants, comme ces verres de silice super isolants thermiques.

Dans les années 1990 et 2000, Jacques s'intéresse au processus de biominéralisation qui permet à des microorganismes comme des diatomées ou des algues d'élaborer des microstructures de silice ou d'oxydes métalliques à partir de ces cations dissous dans l'eau de mer. Il ira plus loin, m'exposant au début des années 2000 son rêve d'enfermer des espèces biologiques comme des enzymes, des bactéries ou des anticorps dans une « cage » minérale obtenue par sol-gel et gardant leurs propriétés biologiques. Sa réussite conduira à des applications pour des biocapteurs ou bioréacteurs. Car Jacques se préoccupait aussi de l'utilisation de ses découvertes : les films d'oxyde de vanadium comme antistatique sur les pellicules photo ou cinéma, les gels d'oxyde de tungstène montés entre deux lames de verre et pouvant changer de couleur sous un courant électrique montage labo des futurs verres électrochromes opacifiants.

Il quitte l'ENSCP en 1974, nommé professeur à Paris 6. Dans les locaux exigus que lui accorde la faculté, il s'entoure de jeunes thésards brillants qui formeront plus tard les chercheurs et cadres du futur laboratoire de chimie de la matière condensée, à cheval entre l'École de chimie et l'Université Pierre-et-Marie-Curie.

Ce fut déjà dans les années 1990 une ruche joyeuse de jeunes de qualité, de talents en innovation, encouragés par Jacques qui leur communiquait sa passion, partageait les discussions scientifiques avec son sens de la pédagogie et son humour.

Sa réputation nationale et internationale et celle de son labo le font élire à l'Académie des sciences en 2000 puis au Collège de France de 2001 à 2009. Ses leçons remarquables de clarté ont fait rayonner la chimie de la matière condensée. Je rappellerai avec gratitude et émotion ses conférences que nous lui avions demandées à la Maison de la Chimie en 2018 sur les microstructures biologiques et en 2020 sur la couleur des verres où, des ailes de papillons aux vitraux du Moyen Âge, il enchanta par sa culture l'assistance des colloques.

Nous tous, ses amis, pensons à sa famille et aux chercheurs de son laboratoire. Nous perdons un grand chimiste et un honnête homme au sens du XVIIe siècle.

Jean-Claude Bernier

Novembre 2025