La bactérie

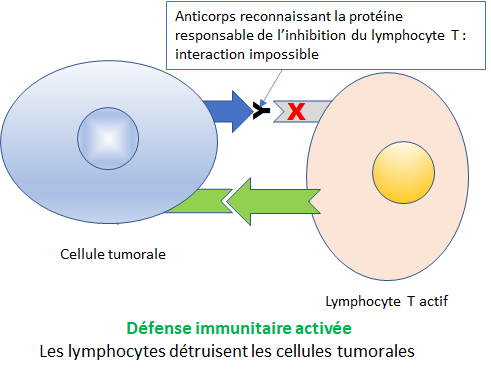

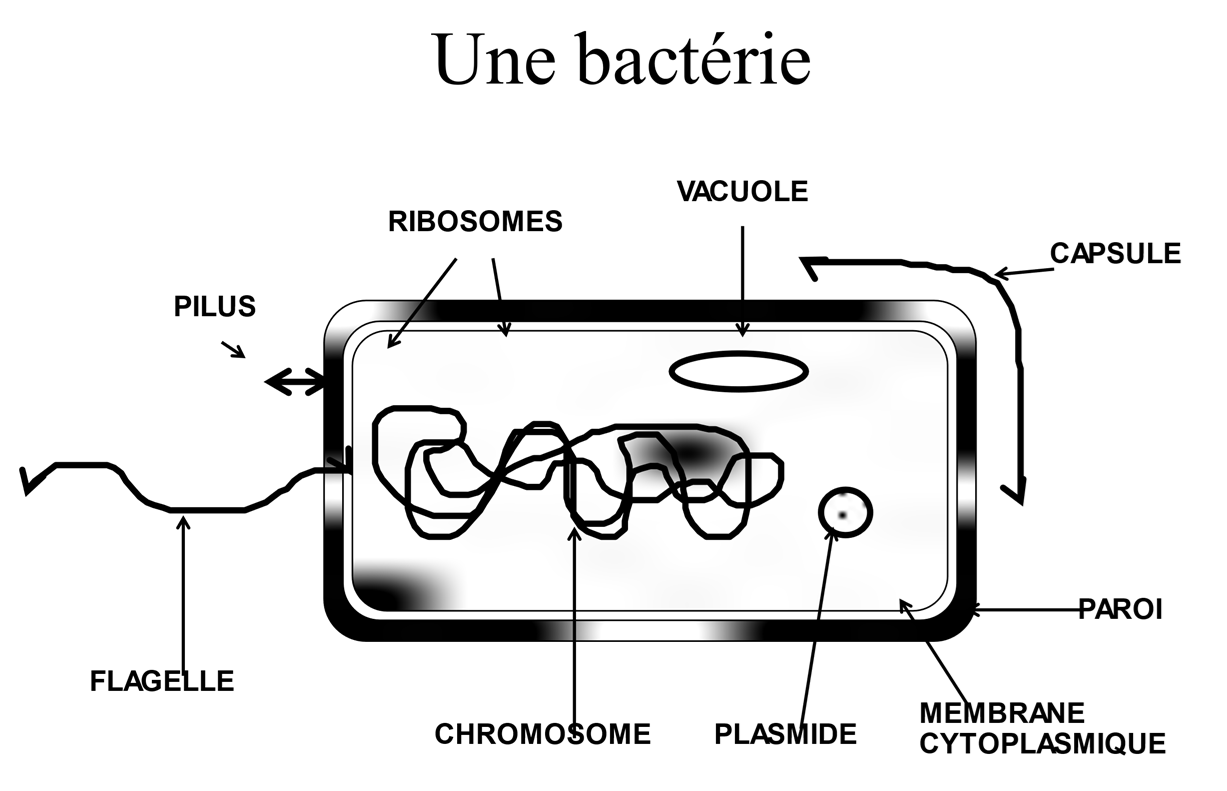

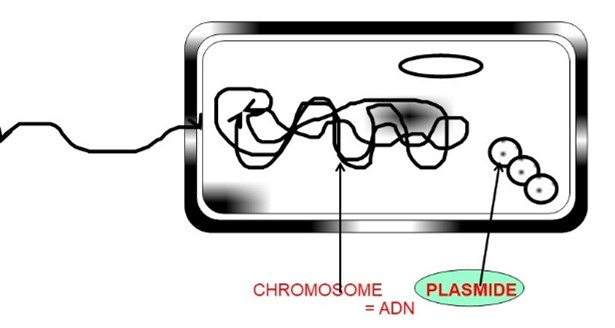

Une bactérie [1] est une cellule très simple, « un sac » qui renferme tout ce qui est nécessaire à sa survie (fig. 1).

Figure 1

Il n’y a aucun compartiment et en particulier pas de noyau. C’est ce que l’on appelle un procaryote. Toutes les autres cellules, de la levure de boulanger à nos propres cellules sont des eucaryotes, elles possèdent un noyau [1]. C’est très important, car cela peut permettre de trouver des molécules spécifiques contre les bactéries sans trop de dommages pour les cellules de l’hôte, dont l'ADN est à l'abri dans le noyau.

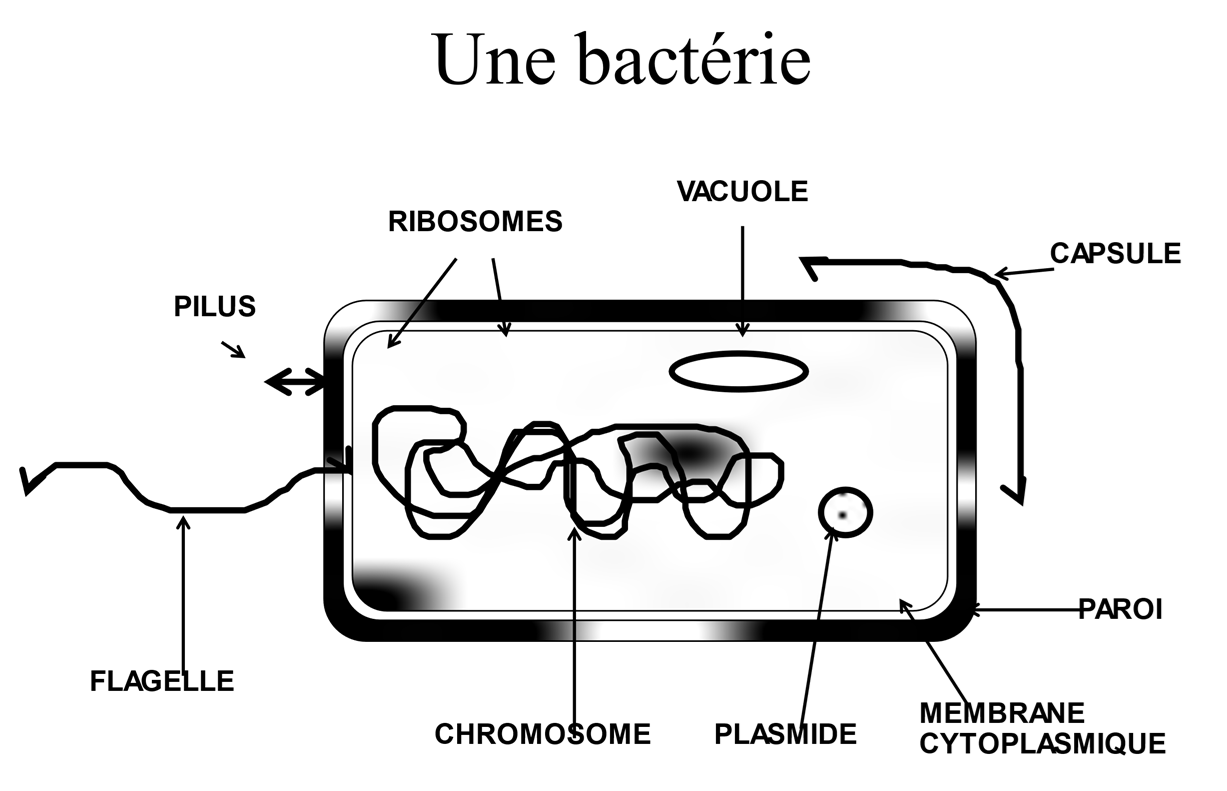

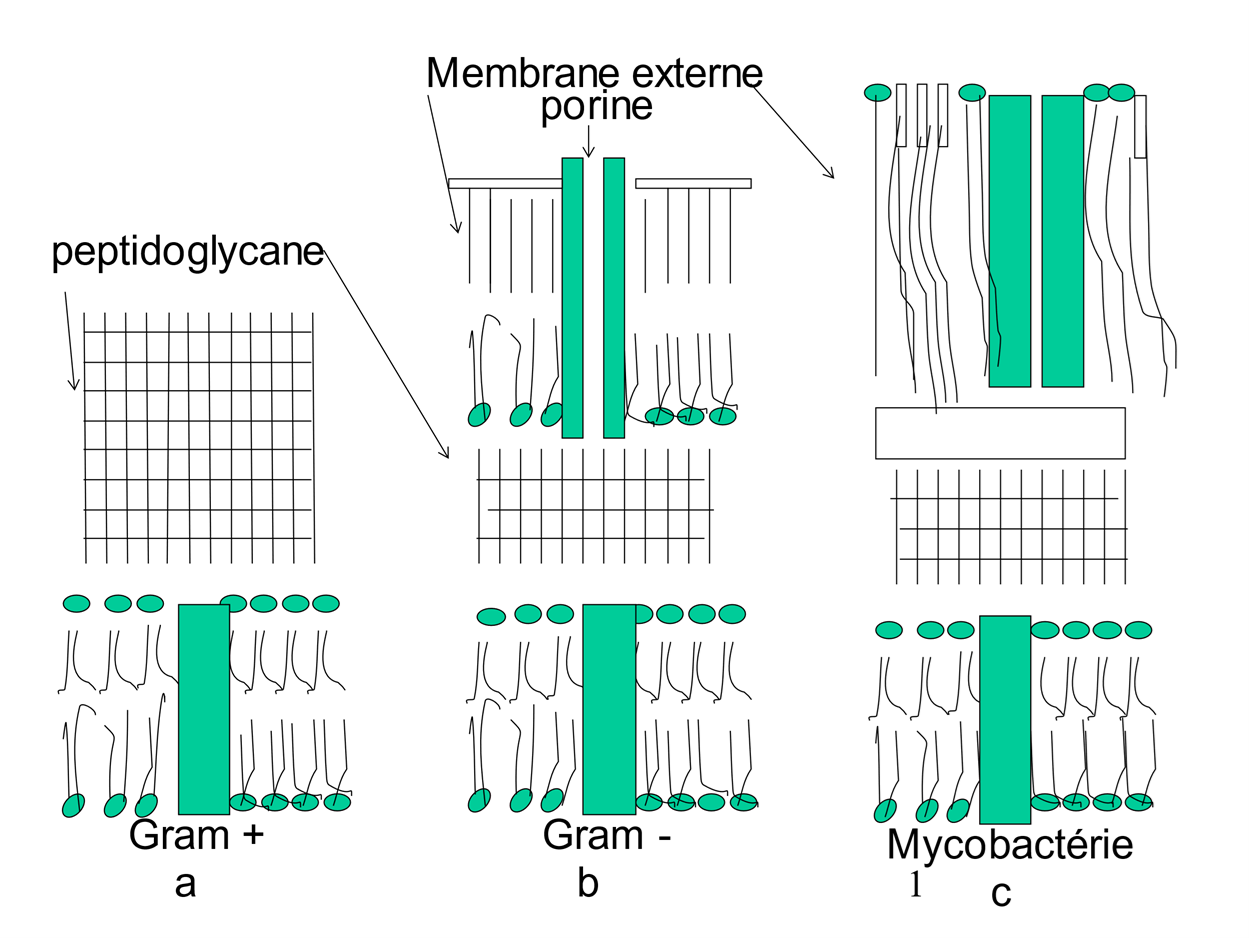

Ce « sac » est une enveloppe constituée d'une membrane interne, composée essentiellement de lipides, mais dans laquelle peuvent s'insérer des protéines ou d'autres éléments. Elle est protégée par une paroi dont le principal élément est le peptidoglycane. C'est un polymère formé de longues chaînes de sucres pontées par de courtes chaînes peptidiques. On admet qu'il contribue à la forme et la rigidité de la bactérie et protège la membrane interne des effets de la pression osmotique(i). On peut le schématiser comme un gros grillage relativement facile à franchir (fig. 2). La taille d'une bactérie est de l'ordre de 1µm.

Figure 2

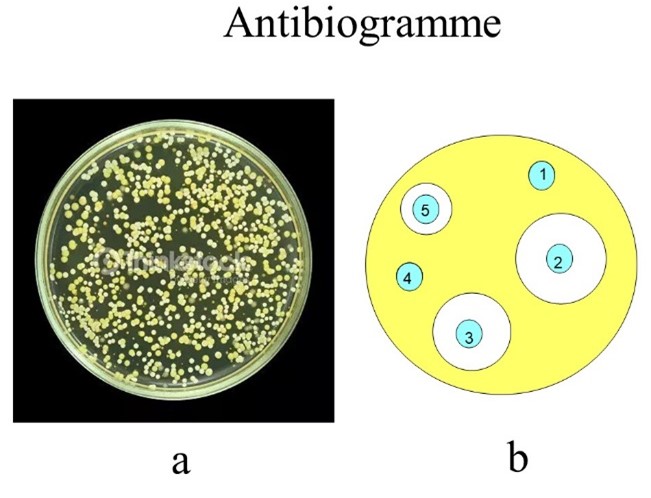

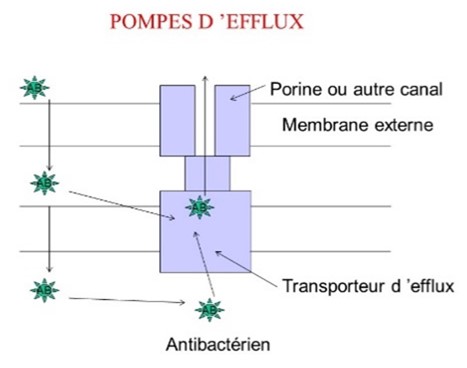

Les bactéries sont apparues sur terre il y a 3 milliards d'années(ii). On connaît environ 5000 espèces bactériennes, dont quelques dizaines sont pathogènes. On distingue deux types de bactéries, dites à Gram positif (Gram +) ou à Gram négatif(iii) (Gram -). Les Gram + (fig. 2a) ont une épaisse couche de peptidoglycane. Chez les Gram - (fig. 2b) le peptidoglycane est plus mince, mais est entouré d'une membrane externe complexe et difficile à franchir, sauf par des canaux hydrophiles, les porines, servant à l'entrée des nutriments.

On a aussi les mycobactéries, responsables de la tuberculose, de la lèpre, particulièrement bien protégées par leur enveloppe complexe et riche en lipides (25% environ, contre 1 à 2% pour les autres bactéries) (fig. 2c). En outre, leurs porines sont particulièrement étroites.

L'infection

Les bactéries sont responsables d'infections quand elles pénètrent et se multiplient dans un endroit de l'organisme où elles ne devraient pas être. Cela correspond à une rupture de l’équilibre entre bactérie et moyens de défense de l’hôte. Une infection peut être localisée(iv), locorégionale(v), septicémique(vi). On peut aussi les classer en infections communautaires(vii), et nosocomiales(viii).

L'infection peut être plus ou moins grave selon l'hôte infecté : une banale coupure nettoyée par lavage à l'eau et au savon sera sans conséquence pour un adulte en bonne santé, mais il existe de plus en plus de personnes à risque par suite des progrès de la médecine : personnes de plus en plus âgées, immunodéprimées (ayant subi une greffe par exemple), porteuses de prothèses, souffrant de maladies chroniques... La gravité dépendra aussi de la nature et des propriétés du germe infectieux : faculté d'adhérer aux cellules de l'hôte(ix), excrétion de toxines, capacité de survie dans la cellule infectée...

La lutte contre ces bactéries sera une véritable guerre sans merci, puisque, malgré les nombreuses armes dont nous disposons (les antibactériens), l'ennemi (la bactérie) possède une faculté de dissémination considérable, certaines pouvant se diviser toutes les 20 minutes ! En outre, elle possède plusieurs stratagèmes pour résister à nos armes [2]. Les bactéries communiquent entre elles, et communiquent aussi avec les cellules eucaryotes. Elles sont ainsi capables de maîtriser leur environnement pour y survivre ou s'y multiplier.

Les antibactériens

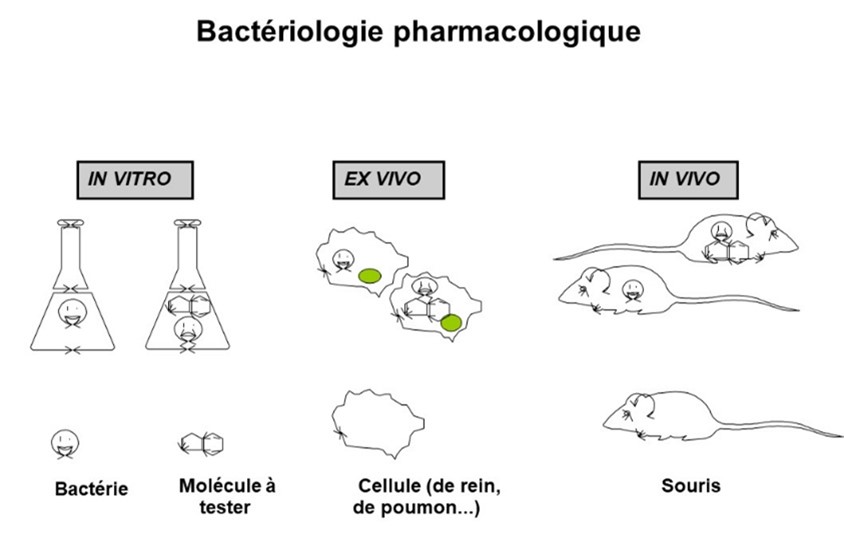

Quand on parle de la lutte contre les bactéries, il vaut mieux utiliser le terme d'antibactériens, bien spécifique, plutôt que celui plus couramment utilisé d'antibiotiques qui désigne les substances capables de combattre les microbes en général (bactéries, virus, parasites, champignons...). Par définition, les agents antibactériens inhibent la croissance bactérienne (on dit qu'ils sont bactériostatiques), ou tuent les bactéries (bactéricides).

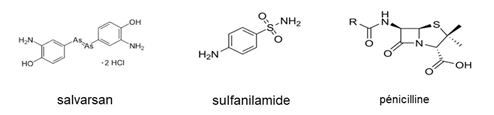

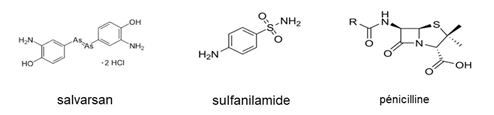

Les figures 3 et 4 montrent quelques antibactériens importants. On pense souvent que la pénicilline est le premier antibactérien connu. En fait, très tôt, certains composés étaient utilisés contre les infections : eau de Javel(x) comme désinfectant [3], mercure contre la syphilis ; dès 1897, le médecin militaire Ernest Duchesne a traité avec succès des porcs atteints de typhoïde porcine par la moisissure Penicillium glaucum(xi). En 1911, avec le chimiste Alfred Bertheim et le bactériologiste Sahachiro Hata, Paul Ehrlich met au point le Salvarsan, actif contre la syphilis. En 1936, à l'Institut Pasteur de Paris, Thérèse et Jacques Tréfouël [4] synthétisent les sulfamides (fig 2), actifs contre de nombreux germes. Quant à la pénicilline, découverte par sérendipité [5] en 1928 par Fleming, son intérêt thérapeutique n'apparut que vers 1939(xii).

Figure 3. Antibactériens découverts par sérendipité

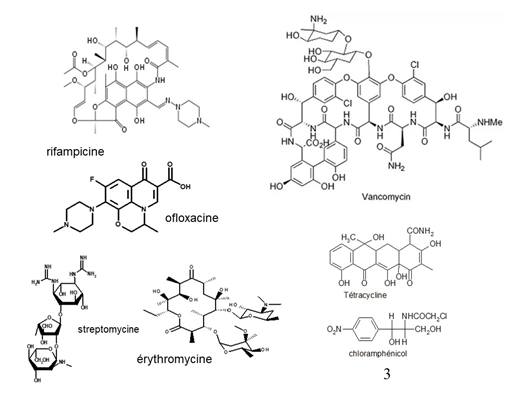

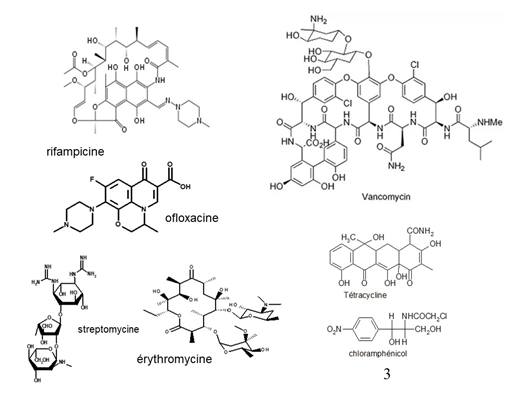

Figure 4. Exemples d’antibactériens

Le tableau 1 montre les dates d'apparition des principaux antibactériens, et leur origine. La plupart sont d'origine naturelle, mais des dérivés sont ensuite préparés par synthèse totale ou par hémisynthèse(xiii).

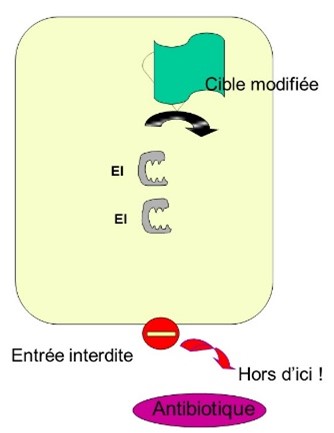

Pour combattre une infection, un antibactérien doit :

- entrer dans la bactérie et ne pas en être expulsé ;

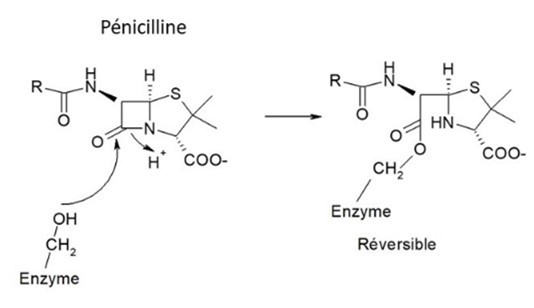

- échapper à des mécanismes d'inactivation (enzymes) ;

- atteindre sa cible et la perturber en causant un dommage à la bactérie.

Cibles des antibactériens

Selon l'antibactérien, ce sont différents processus indispensables à la vie d'une bactérie que les antibactériens peuvent inhiber :

- Inhibition de la synthèse du peptidoglycane : la bactérie ne pourra plus fabriquer son enveloppe

- β lactames (pénicilline) et glycopeptides (vancomycine) ;

- Inhibition de la synthèse des acides nucléiques : la bactérie ne peut plus se multiplier

- ARN : rifampicine,

- ADN : quinolones (ofloxacine).

- Inhibition de la synthèse des protéines : la bactérie ne fabrique plus de protéines ou en produit de défectueuses. Elle n'aura plus les enzymes nécessaires à son métabolisme, par exemple :

- aminoglycosides (streptomycine),

- macrolides (érythromycine),

- tétracyclines,

- chloramphénicol.

En conclusion, même si nous disposons comme on le voit, d'un important arsenal chimique [6] pour lutter contre les maladies et en particulier les infections, la bataille est cependant difficile, des maladies comme la tuberculose, que l'on pensait quasiment éradiquée, continuent à exister, même dans les pays développés. Et il faut en plus compter avec la résistance que les bactéries peuvent développer. Sur ce sujet, consultez le Zoom sur la résistance des bactéries aux antibactériens.

Tableau 1 : Apparition de quelques antibactériens

| Classe | Date de la découverte → date d'élucidation de la structure | Origine |

| β-lactames: pénicillines | 1929 → 1945 | F |

| Sulfonamides | 1936 | S |

| Aminoglycosides | 1944 → 1947 | F |

| Phénicolés (chloramphénicol | 1948 → 1949 | F S |

| Peptides | 1948 → 1964 | F |

| β-lactames: céphalosporines | 1948 → 1961 | F |

| Macrolides | 1952 → 1965 | F |

| Tétracyclines | 1953 → 1962 | F |

| Streptogramines | 1955 → 1966 | F |

| Nitro imidazoles | 1960 | S |

| Rifampicine | 1960 → 1973 | F |

| Lincosamides | 1962 → 1964 | F |

| Acide fusidique | 1962 → 1965 | F |

| Quinolones | 1962 | S |

| Triméthoprime | 1962 | S |

| Glycopeptides | 1962 → 1983 | F |

| Fosfomycine | 1969 → 1969 | F S |

| Inhibiteurs de β-lactamases | 1975 → 1976 | F S |

| β-lactames: carbapénèmes | 1976 → 1978 | F S |

| Monobactames | 1979 → 1981 | F S |

F: obtenu par fermentation (produit naturel)

S: obtenu par synthèse

.jpg)

E. coli

(i) Pression qui détermine le phénomène d'osmose et qui correspond à la différence de pressions exercées de part et d'autre d'une membrane semi-perméable par deux liquides de concentration différente.

(ii) Les premiers hommes il y a seulement 10 millions d'années.

(iii) Hans Gram est un bactériologiste danois de la seconde moitié du XIXe siècle, qui a mis au point une coloration permettant de distinguer grâce à leur membrane deux types de bactéries : celles à Gram positif (Gram +) se colorent en rose, celles à Gram négatif (Gram -) ne se colorent pas.

(iv) Par exemple sur un doigt.

(v) Tout le membre.

(vi) Diffusée à tout l'organisme à partir du foyer initial : très grave.

(vii) Survenant à l'extérieur d'un établissement de santé.

(viii) Qui n'existaient pas chez le malade à son entrée à l'hôpital.

(ix) Lors d'une infection urinaire, on recommande de boire beaucoup : ainsi, si les germes infectieux sont peu adhérents, ils seront facilement éliminés.

(x) Hypochlorite de sodium, dont la découverte est attribuée à Claude Louis Berthollet en 1775, dans son usine du quartier de Javel à Paris.

(xi) Il a publié ce résultat sans savoir quelle substance était produite par son Penicillium.

(xii) On reverra avec intérêt le film « Le troisième homme ».

(xii) En partant de la molécule naturelle ou d'un précurseur.

Pour en savoir plus

[1] Parasite, champignon, bactérie et virus : quelles différences ?, N. J. Moreau, Question du mois, Mediachimie.org (2020)

[2] On regardera avec profit et plaisir la vidéo Bactéries, nos amies ? CERIMES (1 janvier 1990) Canal-u.tv

[3] Pourquoi ne pas mélanger de l’eau de Javel et du détartrant ?, F. Brénon,Question du mois, Mediachimie.org (2022)

[4] Thérèse et Jacques Tréfouël, le binôme indissociable, Institut Pasteur - Notre histoire

[5a] Il était une fois la sérendipité, S. Allemand et S. Catellin, Le Media Paris-Saclay (2014)

[5b] La sérendipité, un chemin de traverse à suivre, C. Monneret L'Actualité Chimique n°385 (mai 2014)

[6] Chimie et médicaments : un bel avenir !, B. Meunier, Colloque chimie et nouvelles thérapies (novembre 2019)

Crédits :

- illustration E. coli : Image par Gerd Altmann / Pixabay

- figures : © NJ Moreau

.png)

.png)

.jpg)