[Quiz] La chaleur de la Terre - 2/2 - Manifestations

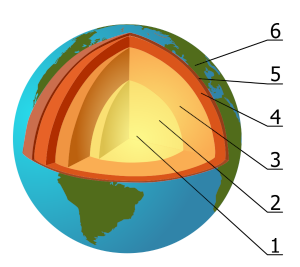

La chaleur interne de la planète Terre est à l’origine des phénomènes géologiques et constitue une source d’énergie. Rappelons que schématiquement, la Terre est constituée d’un noyau comportant 2 parties, la partie interne solide et la partie externe liquide, du manteau comportant plusieurs couches semi-liquides, et de la croûte ou écorce superficielle (terres solides et océans), cf. figure jointe. Les manifestations de cette chaleur influencent la vie sur Terre.

Mediachimie vous propose deux quiz sur le sujet, le premier sur les origines de la chaleur interne de la Terre (lien vers le quiz), le second (quiz ci-dessous) sur les manifestations liées à la chaleur interne de la Terre.

Coupe de la Terre du noyau à la croûte. (1) noyau interne; (2) noyau extérieur; (3) manteau inférieur; (4) manteau supérieur; (5) lithosphère; (6) croûte (partie supérieure de la lithosphère)

* Pour aller plus loin avec la question 2

Depuis l’Antiquité, la géothermie de surface exploite la chaleur du sous-sol, dans les thermes romains ou les bains japonais, alimentés par des sources chaudes.

Un réseau de chauffage par géothermie a été mis en place au XIVe siècle à Chaudes-Aigues (Cantal), dont les sources (les plus chaudes d’Europe) donnent des eaux à 82 °C.

Les puits canadien ou provençal utilisent depuis longtemps l’eau ou l’air circulant dans le sous sol, à des températures insensibles aux variations de surface, pour chauffer (comme au Canada) ou pour rafraîchir (en Provence) les maisons. De nos jours, équipés d’accessoires modernes, ces systèmes permettent une véritable climatisation.

** Pour aller plus loin avec la question 4

L’éruption récente du Pinatubo aux Philippines (1991) a injecté 10 à 20 millions de tonnes de soufre à 20-30 km de hauteur dans l’atmosphère, ce qui a eu un impact considérable sur la composition de l’atmosphère, en particulier une diminution de la couche d’ozone d’environ 25%. La température a baissé d’un demi degré pendant un an, car les gaz émis ont occulté une partie du rayonnement solaire et perturbé l’ensemble du système climatique terrestre.

Certaines études lient le « petit âge glaciaire » (1500-1850), à une période d’activité volcanique intense avec quatre éruptions riches en soufre.

Après l’explosion du Tambora en Indonésie, la plus violente jamais enregistrée, l’année 1816 est connue dans l’hémisphère nord comme « l’année sans été ».

L’explosion du volcan Krakatoa en 1883, dans les iles de la Sonde, est perçue jusqu'en Australie située à quelque 4.000 kilomètres du Krakatoa. Des cendres provenant de l’explosion ont été trouvées en France, dans le Massif Central.

Dans ce cas, l'éruption modifie également la nature des sols : un an seulement plus tard, de l'herbe pousse… Des régions proches, presque stériles avant l'éruption, deviennent très fertiles et attirent une nouvelle population.

*** Pour aller plus loin avec la question 5

Des éruptions volcaniques continuent à survenir.

Par exemple, le 20 février 1943, dans un champ de maïs au Mexique, un paysan est témoin d’un tremblement de terre accompagné d’un grondement sourd. Une fissure s’ouvre dans le sol et des matériaux éjectés s’accumulent. Quatre jours après le début de l’éruption, le cône mesure 60 m de hauteur, projette des roches à 500 m de haut et émet sa première coulée de lave. Aujourd’hui, ce volcan, le Paricutin, culmine à 3170 mètres d’altitude !!

Crédit illustration : Structure de la Terre du noyau à la croûte. Original Mats Halldin Vectorisation Chabacano CC BY-SA 3.0