La chimie verte s’engage à prévenir la pollution à la source, économiser les ressources naturelles, utiliser des matières premières renouvelables, concevoir des produits biodégradables et réduire la production de déchets. En adoptant les principes de la chimie verte, l’industrie a pour objectif de construire un avenir plus propre et plus durable pour tous avec, par exemple, des plastiques biodégradables, des produits de nettoyages efficaces et sans danger pour la santé et l’environnement, des peintures éco-responsables… Créer des produits utiles pour tous en protégeant notre planète.

Dans le cadre du colloque " Chimie, Recyclage et Économie Circulaire " du 8 novembre 2023 à la Fondation de la Maison de la Chimie, l’équipe de Mediachimie.org vous propose de tester vos connaissances au travers d'un quiz ludique et instructif.

À vous de jouer !

Voitures électriques, trottinettes ou éoliennes fonctionnent avec des aimants dits permanents, les plus puissants existants aujourd’hui, contenant des terres rares. Composants essentiels de la transition énergétique, ces métaux sont produits presque exclusivement en Chine. Pour pallier à cette situation de monopole et répondre à une demande exponentielle, le recyclage apparait aujourd’hui comme une réponse prometteuse. Il fait l’objet de recherches très pointues pour extraire la précieuse substance des aimants récupérés dans nos disques durs et cartes électroniques, et fabriquer de nouveaux aimants. À quand les poubelles magnétiques aux côtés de nos poubelles jaunes ?

Vidéo de la conférence (durée : 19:28)

Source : Colloque Chimie et Intelligence Artificielle, 8 février 2023

Chimie et intelligence artificielle : Présentation du colloque

De nos jours, les nouvelles technologies permettent de générer des données et de les stocker dans des supercalculateurs. À l’aide d’algorithmes, on peut les trier et les interpréter plus vite qu’il n’est humainement possible pour prendre des décisions complexes. Le but de l’intelligence artificielle (IA) est de permettre à des ordinateurs de penser et d’agir comme le feraient des humains. De nouvelles puissances et infrastructures de calcul permettent de disposer des masses de données sans précédent, le « Machine Learning » et le « Deep Learning » les interprètent pour des tâches aussi complexes qu’innovantes.

L’intelligence artificielle est un sujet d’actualité dont la mise en application touche tous les domaines de l’industrie, de la recherche et de notre vie quotidienne. Bien que déjà présente dans la R&D, l’IA est encore pratiquement ignorée de la majorité des chimistes, n’apparaissant dans l’enseignement au niveau supérieur que depuis peu alors que tout le monde est convaincu de la place qu’elle est en train de se créer. Nous souhaitons donc présenter dans ce colloque un nouveau domaine en développement non seulement dans la recherche universitaire et industrielle, mais aussi dans l’enseignement indispensable pour préparer l’avenir.

Pour cela nous avons fait appel d’une part, aux experts universitaires et industriels des principaux domaines d’utilisation dans lesquels chimie et IA sont associés, d’autre part, aux enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur qui ont mis en place des formations initiales et continues dans cette nouvelle spécialité.

Ce Colloque est ouvert sur inscription à un large public avec une attention particulière aux jeunes et à leurs enseignants. Pour que ce colloque puisse être accessible au plus grand nombre, il sera diffusé sur la chaine You Tube de Mediachimie.

Le niveau se veut accessible à tous pour permettre un large débat.

Danièle Olivier et Jean-Claude Bernier

Co-Présidents du Comité d’Organisation

Chimie et intelligence artificielle : Le colloque dans son intégralité

- Retrouvez toutes les vidéos sur Viméo/Fondation de la Maison de la Chimie avec la possibilité de télécharger les vidéos, conférence par conférence

- Regardez toutes les vidéos sur Youtube/Mediachimie

- Retrouvez les quiz "Chimie et intelligence artificielle"

et "Chimie et intelligence artificielle (2)" - Lisez la fiche Chimie et… en fiches :

L'intelligence artificielle, un moteur dans la recherche en chimie ! Téléchargez l'ouvrage intégral Chimie et intelligence artificielle (PDF - 26144 Ko)

Télécharger l'ouvrage intégral Chimie et intelligence artificielle en PDF - 26144 Ko

Chimie et intelligence artificielle : Conférence par conférence

Conférences plénières d’ouverture

Animateur : Philippe GŒBEL | Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

- - Concepts d’IA et Machine Learning ; utilisation en chimie ; les méthodes d’IA comme nouveau langage

- François Xavier COUDERT | Directeur de recherche CNRS, Professeur attaché ENS – Université PSL

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - L’Intelligence Artificielle comme moteur dans la recherche en chimie

- Carlo ADAMO | Directeur Institute of Chemistry for Life and Health Sciences (i-CLeHS) – Chimie ParisTech

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Table Ronde : Intelligence Artificielle et Industrie

Animateur : Marc J. LEDOUX | DRCE Émérite du CNRS

- - IA et parfumerie cosmétique, nouvelles expériences client et réduction du time to market

- Julien ROMESTANT | Directeur intelligence économique – Cosmetic Valley

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Transition énergétique et technologies numériques : comment la donnée est utilisée pour la stratégie multi-énergies de TotalEnergies

- Michel LUTZ | Chief Data Officer et Digital Factory Head of Data, Chercheur-associé au LIMOS (Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes) – TotalEnergies

voir la vidéo | le chapitre en PDF - - De la sérendipité à l’intelligence artificielle en recherche pharmaceutique

- Laurent SCHIO | Responsable France de la plateforme de recherche IDD – Sanofi

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Un laboratoire connecté pour accélérer l’innovation en chimie

- Amandine CUENCA | Manager d’équipe de Recherche – Solvay Laboratoire du Futur, Bordeaux

voir le résumé | prochainement en ligne : le chapitre en PDF

SESSION I | Formation et Recherche

Animateur : Nicole J. MOREAU | Ancien professeur ENSCP et ancien Président IUPAC

- - Présentation de la Majeure Chimie@IA de l’ECPM – Description de l’apport de l’IA pour la préparation et la caractérisation des matériaux pour la santé

- Sylvie BÉGIN-COLIN | Ancienne directrice ECPM-Université de Strasbourg (2014-2021), Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, UMR 7504, CNRS-Unistra - Loïc JERRY, ECPM-Université de Strasbourg, Institut Charles Sadron, UPR CNRS 22

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - L’expérience d’ONDALYS dans la formation continue aux outils opérationnels de la Chimiométrie et du Machine Learning

- Sébastien PREYS | Chef de Projets Data Science - ONDALYS

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Intelligence Artificielle et nouvelles approches méthodologiques pour la maîtrise des risques industriels

- Guillaume FAYET | Responsable Études et Recherche, INERIS

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

SESSION II | Intelligence Artificielle et Matériaux Innovants

Animateur : Jean-Claude BERNIER | Professeur Émérite de l’Université de Strasbourg

- - Le projet DIADEME : accélérer la découverte de nouveaux matériaux grâce à l’IA

- Mario MAGLIONE | Directeur de Recherches CNRS ICMCB Bordeaux, co-pilote du PEPR DIADEM. Frédéric SCHUSTER, CEA, co-pilote du PEPR DIADEM – Alexandre LEGRIS, Université de Lille, DAS Institut de Chimie du CNRS

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Informatique des matériaux : comment combiner la puissance des calculs ab initio à haut débit et l’intelligence artificielle ?

- Gian Marco RIGNANESE | Université Catholique de Louvain, Belgique

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Intelligence artificielle et alliages réels : vers une conception computationnelle et responsable

- Stéphane GORSSE | Maitre de conférences, Université Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, ICMCB, UMR 5026

voir la vidéo et le résumé | prochainement en ligne : le chapitre en PDF

Conférence Plénière de clôture

Animateur : Daniele OLIVIER | Vice-Présidente de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

- - Intelligence artificielle pour la science et l’industrie

- Cédric VILLANI | Université Lyon I, Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Chimie et matériaux stratégiques : Présentation du colloque

Les métaux et matériaux stratégiques sont le plus souvent relativement rares ou difficilement accessibles, inégalement répartis sur la planète, mais mondialement indispensables dans des utilisations industrielles stratégiques, notamment la décarbonation de l’Énergie dans toutes ses applications industrielles et environnementales.

Les conflits géopolitiques actuels ne font qu’amplifier l’importance de ce thème, car ces matériaux sont indispensables à la vie d’un État et leur manque entraine des impacts industriels et économiques négatifs importants, liés à un approvisionnement ou à une exploitation difficile.

Dans le cadre de notre mission de formation des jeunes et d’information des citoyens, il nous est apparu important de faire un point scientifique objectif sur les différentes facettes de ce thème transdisciplinaire au coeur de l’actualité, dans lequel la chimie joue et jouera un rôle important. Les conférenciers ont été choisis parmi les meilleurs experts de la recherche, de l’industrie, de la politique et de l’économie, dans les différents domaines concernés.

Ce colloque est ouvert sur inscription à un large public avec une attention particulière aux jeunes et à leurs enseignants. Pour que ce colloque puisse être accessible au plus grand nombre, il est disponible sur la chaine YouTube de Mediachimie.

Le niveau se veut accessible à tous pour permettre un large débat.

Danièle OLIVIER – Vice-Présidente de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

Chimie et matériaux stratégiques : Le colloque dans son intégralité

- Retrouvez toutes les vidéos sur Viméo/Fondation de la Maison de la Chimie avec la possibilité de télécharger les vidéos, conférence par conférence

- Retrouvez toutes les vidéos sur Youtube/Mediachimie

- Retrouvez les quiz

- "Chimie et matériaux stratégiques" (avant colloque)

et "Chimie et matériaux stratégiques (2)" (post-colloque)

Télécharger l'ouvrage intégral Chimie et matériaux stratégiques (PDF - 16312 Ko)

Télécharger l'ouvrage intégral Chimie et matériaux stratégiques en PDF - 16312 Ko

Chimie et matériaux stratégiques : Conférence par conférence

Conférences plénières d’ouverture

Animateur : Danièle OLIVIER | Vice-Présidente de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

- - Comment définir le périmètre des matériaux stratégiques ?

- Jean-François GAILLAUD | Chef du Bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques, Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Quels matériaux pour les transitions énergétiques et digitales ?

- Alexandre NOMINE | Maître de Conférence à l’Université de Lorraine, Enseignant et Directeur de l’Action Internationale de l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy, Chercheur à l’Institut Jean Lamour

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Table Ronde : Les défis industriels

Animateur : Danièle QUANTIN | Past-President SF2M

- - Importance des métaux et matériaux pour le secteur des TIC

- Gilles DRETSCH | Responsable de Projets Innovants, Direction de l’Innovation d’Orange

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Matériaux critiques et axes stratégiques pour l’industrie automobile

- Gildas BUREAU | Coordinateur Filière Automobile et Mobilité sur les matériaux critiques

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Les enjeux matériaux pour la fabrication et le recyclage des éoliennes

- Frédéric PETIT | Directeur Business Development, Siemens Gamesa Renewable Energy SAS

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Polymères stratégiques sensibles pour l’industrie : bioressources, recyclage, quelles stratégies ?

- Denis BORTZMEYER | Directeur Scientifique, ARKEMA et Patrick MAESTRO | Directeur Scientifique, Groupe Solvay

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

SESSION I | Ressources et matériaux pour la transition énergétique

Animateur : Paul RIGNY | Fondation internationale de la Maison de la Chimie

- - La transition énergétique, un accélérateur de notre dépendance aux métaux stratégiques

- Patrick d’HUGUES | Directeur du programme scientifique « Ressources minérales et Économie Circulaire », BRGM

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Risques et opportunités pour le nucléaire actuel et futur en termes de ressources minérales stratégiques

- Christophe POINSSOT | Directeur général délégué et Directeur scientifique, BRGM

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Cycle des matériaux stratégiques, de l’éco-conception au recyclage, appliqué aux nouvelles technologies de l’énergie

- Étienne BOUYER | Directeur du programme exploratoire, Direction des Programmes, CEA

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

SESSION II | Pénurie des matériaux – solutions apportées par la Chimie

Animateur : Marc J. LEDOUX | DRCE Émérite du CNRS

- - Le défi des matériaux polymères biosourcés

- Luc AVEROUS | Professeur des Universités, ICPEES-ECPM, Université de Strasbourg

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Les céramiques et les réfractaires indispensables à l’industrie primaire

- Jacques POIRIER | Professeur Émérite, Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation (CEMHTI – CNRS UPR3079), Université d’Orléans

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Chimie métallurgique pour résoudre les problèmes des métaux rares

- Jean-Claude BERNIER | Professeur Émérite de l’Université de Strasbourg

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Conférence Plénière de clôture

Présentateur : Philippe GOEBEL | Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

- - La stratégie de la France dans la sécurité des approvisionnements en matières premières stratégiques

- Philippe VARIN | Président du World Materials Forum

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Après 25 ans dans l’aluminium chez Pechiney, six ans dans l’acier comme CEO de Corus, six ans dans l’automobile chez PSA, six ans dans le nucléaire ensuite, Philippe Varin fut Président de Suez de 2020 à 2022.

Également Président de France Industrie jusqu’en 2020, et Président du World Materials Forum depuis 1995, il a été missionné par les ministères de la Transition Écologique et de l’Industrie afin de rédiger un rapport sur la sécurisation de l’approvisionnement de l’industrie française en matières premières minérales pour la transition énergétique. Remis en janvier 2022, ce rapport contient des recommandations au niveau français et au niveau européen.

Ayant l’avantage de connaître à la fois les métiers de l’extraction minière et de la transformation ainsi que les métiers de l’utilisation des métaux dans l’industrie, en particulier dans l’automobile et l’énergie, il passera en revue les défis que pose le contexte géopolitique de la transition énergétique, et ses recommandations.

Son intervention en session de clôture du colloque Chimie et Matériaux Stratégiques sera dans l’esprit des thématiques abordées dans ce rapport.

Vidéo de la conférence (durée : 51:07)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et matériaux stratégiques, 9 novembre 2022

Étymologiquement, « Réfractaire » vient du latin « Refractarius » : résister, refuser de se soumettre. Pour un matériau, sa signification est : qui résiste à de hautes températures, à des niveaux supérieurs à 1500°C. L’histoire des céramiques réfractaires est intimement liée à la conquête des hautes températures, depuis que l’homme a acquis la maîtrise du feu. Elle s’enracine dans la nuit des temps. Les matériaux actuels ne seraient sans doute pas ce qu’ils sont sans les expériences de nos ancêtres. Les matières premières, les techniques d’élaboration, les compositions ont évolué au cours du temps. Ceci a pris plus de 12000 ans.

Les réfractaires sont des céramiques souvent polyphasées, majoritairement à base de mélange d’oxydes, à haute température de fusion. Ce sont des matériaux stratégiques [1], indispensables à d’importants secteurs économiques clé :

- L’industrie primaire tels que la sidérurgie (qui est le plus gros consommateur de céramiques réfractaires, avec une part de marché mondiale supérieure à 60%), la métallurgie des non‐ferreux, la cimenterie, l’industrie du verre, de la céramique qui visent en permanence une amélioration de leurs procédés d’élaboration et de leurs rendements énergétiques ;

- L’énergie : qu’il s’agisse de la pétrochimie ou des applications énergétiques émergentes telles que la production de biocarburants, de chaleur et d’électricité à partir de la biomasse, les piles à combustibles (SOFC), les réacteurs nucléaires et le réacteur de fusion nucléaire ITER, qui nécessitent de nouveaux matériaux céramiques ;

- L’environnement en particulier les fours de traitement et de valorisation des déchets ;

- L’aéronautique, l’aérospatiale et l’armement où les barrières thermiques en céramiques sont utilisées dans les moteurs de propulsion et les revêtements extérieurs des engins spatiaux.

Sans ces matériaux de grande diffusion, notre vie quotidienne serait sans aucun doute beaucoup moins agréable. En effet, nous ne disposerions pas d’acier, de fonte, d’alliages métalliques, de verre, de ciment, etc.

En dehors de l’infusibilité de ces matériaux, les réfractaires doivent posséder un nombre important de propriétés pour résister aux sollicitations qu’elles subissent en utilisation [2]. Dans la mesure où leur comportement est principalement gouverné par des phénomènes de corrosion [3], la composition chimique, la minéralogie, la microstructure et la porosité sont des caractéristiques essentielles.

La connaissance des propriétés thermomécaniques des matériaux et des sollicitations des revêtements (choc thermique, érosion…) sont également à considérer.

Apprécier les propriétés d’usage d’un réfractaire dans un contexte industriel nécessite alors une approche scientifique pluridisciplinaire faisant appel à des connaissances fondamentales en génie des matériaux et des procédés, en thermique, en thermomécanique et en physico‐chimie des hautes températures. Le développement de céramiques réfractaires plus performantes et plus durables (telles que des matériaux auto cicatrisants, adaptatifs, non mouillant par les oxydes laitiers, résistants à H2) afin de faire face à des environnements plus sévères (températures plus élevées, environnement « chimique » plus agressif, chocs thermiques d’amplitudes extrêmes) permettront de répondre aux défis environnementaux et économiques futurs (réduction des émissions de CO2, production d’acier par H2, valorisation des déchets, réduction de la consommation d’énergie).

Vidéo de la conférence (durée : 51:54)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Références :

1. G. Fantozzi, J.C Niepce, G. Bonnefont, Céramiques Industrielle, 512 pages, Dunod, 2013

2. J. Poirier, Céramiques Réfractaires, Techniques de l’ingénieur, 21 pages, 2014

3. J. Poirier, M. Rigaud, Corrosion of Refractories, FIRE Compendium Series, Volumes 2 A‐B‐C, 1174 pages, Göller Verlag, 2018

Source : Colloque Chimie et matériaux stratégiques, 9 novembre 2022

Dès l’Antiquité, les mines de plomb, de cuivre et d’argent étaient exploitées. C’est le début de la métallurgie. À titre d’exemple, la mine de Laurion près d’Athènes a été exploitée dès les années -3 000 avant J.-C. Toutefois, le grand essor de la chimie a commencé au XXe siècle et son innovation en fait l’une des sciences les plus productives. La chimie verte s’imposera en ce XXIe siècle face à la raréfaction des ressources naturelles, au réchauffement climatique, aux risques chimiques et à la dépense énergétique. Tout processus chimique devra être analysé dès sa conception sous tous ses aspects, de la matière première et son origine jusqu’au produit final et son recyclage ou sa gestion comme déchet ultime en fin de vie.

L’industrie chimique a déjà fortement investi dans des procédés moins polluants, dans la réutilisation des produits secondaires issus de procédés non complètement sélectifs. Elle met également un point d’honneur à décontaminer en amont tout rejet dans l’air et l’eau, tandis que les rejets solides sont limités au strict minimum.

La notion de risques et de sécurité fait partie intégrante de la culture des entreprises chimiques et de la formation de ses salariés. Toutefois il faut aller encore plus loin car cette industrie de pointe est légitimement pointée du doigt lors d’accidents industriels notoires : n’oublions pas par exemple Seveso, en Italie (1976), Lubrizol, à Rouen (2019) et AZF, à Toulouse (2001).

L’explosion sur le site AZF de Toulouse est due au nitrate d’ammonium NH4NO3, engrais très utilisé mais devant être stocké en respectant certaines règles strictes de sécurité (température, à l’écart de certains produits chimiques, etc.).

L’approche transversale de la chimie verte permettra l’anticipation et la minimisation du risque chimique.

Problématique :

- Quels sont les douze principes de la chimie verte ?

- Comment faire des économies d’atomes ?

- Comment choisir une synthèse chimique parmi d’autres ?

- La chimie verte est-elle une des clés pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Des pistes sont également proposées pour un projet professionnel en lien avec la problématique.

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

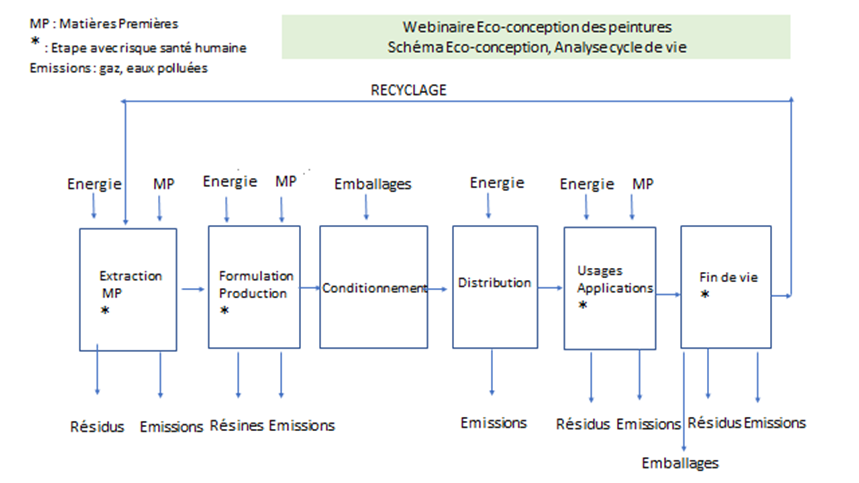

L’éco-conception est une démarche permettant de concevoir une offre de produits plus respectueux de l’environnement. Selon l’AFNOR (Norme ISO14006 v. 2020) : c’est l’« approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d’un produit ».

Pratiquer une démarche d’éco-conception consiste à évaluer ce qui « rentre » et « sort » à chaque étape de la vie du produit en termes :

- de gaz à effet de serre (GES),

- de matières premières,

- de pollutions (eau, déchets, résidus),

- d’énergie,

- de coûts (main d’œuvre, maintenance).

Les étapes classiques de conception sont :

- l’extraction(i) des matières premières (MP),

- la fabrication,

- le conditionnement et la distribution,

- l’usage, la fin de vie et le recyclage.

L’éco-conception fait partie du concept plus général d’économie circulaire(ii). Celle-ci n’est pas normalisée et peut être définie selon l’ADEME(iii), comme « un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à en diminuer les impacts » (cf. Fig.1).

Elle s’oppose à l’économie linéaire qui consiste à acheter, consommer et jeter.

Figure 1 : L’économie circulaire

Chaque produit du système amène avec lui sa charge en pollution, dont la pollution dite à la frontière. Cette expression se rapporte au fait qu’il est difficile d’évaluer pour les produits la charge polluante qui a accompagné sa production ainsi que sa conformité aux exigences de développement durable (travail des enfants, des prisonniers, etc.).

Dans ce cadre, l’éco-conception doit aussi :

- respecter l’environnement et la santé,

- avoir peu d’impact sur le changement climatique durant la durée de vie du produit,

- assurer une rentabilité au producteur,

- donc répondre aux exigences du Développement Durable.

Prenons l’exemple d'une peinture

La figure 2 schématise les différentes étapes de fabrication d’une peinture.

Figure 2 : Les étapes de fabrication d’une peinture

source : Webinaire SECF(iv) -AFTPVA(v) sur l’écoconception des Peintures

Dans ce cas, les aspects particuliers suivants doivent être pris en considération :

- analyse des constituants : liant (résine), solvant, opacifiant, pigments(vi), additifs(vii) (mouillants anti-mousse, biocides, siccatifs,…),

- respect du cahier des charges fonctionnel et des réglementations en vigueur.

1. Étape d’extraction des matières premières

Idéalement, elles devraient être biosourcées, peu toxiques, biodégradables, à faibles charges de GES, commercialement équitables et économiquement viables. Elles résultent d’un choix raisonné.

Prenons l’exemple du dioxyde de titane(viii) (TiO2), un pigment blanc, très utilisé. Sa blancheur, son opacité (sans équivalent), sa résistance aux UV le rend difficilement remplaçable. Mais il est suspecté d’être cancérogène s’il est sous forme nanométrique(ix). Sa production est par ailleurs très génératrice de GES, par rapport à un produit de substitution comme par exemple le carbonate de calcium (craie) dont les propriétés fonctionnelles, notamment sa blancheur, sont très inférieures.

2. Étape de fabrication

Les étapes de fabrication impliquent :

- la mise en œuvre d’équipements (par exemple cuve avec agitateur(x)),

- la maîtrise de ce qui est introduit, consommé : MP, énergie utilisée, l’utilisation d’eaux et de solvants de nettoyage, mais aussi des emballages, etc.,

- la gestion de ce qui résulte de la fabrication : GES, résidus, emballages salis, poussières, eaux et solvants souillés, vapeurs de solvant rejetées dans l’atmosphère.

Il faut également tenir compte de la protection des opérateurs et techniciens : EPI (équipements de protection individuels) masques, gants, filtres, etc., qui à leur tour deviennent déchets(xi).

3. Étape de conditionnement/distribution

Cette partie doit tenir compte de :

- la conception des pots de peintures (étiquetage, caractère recyclable),

- la production de GES dans les transports et la distribution.

4. Étape d’application par l’utilisateur

Quelques questions se posent.

- Comment tenir compte de la pollution de l’air par la peinture au pistolet vs au pinceau, au rouleau ? Doit-on revoir les conditions d’application ?

- Comment être efficace lors du raclage des fonds anciens sans produire trop de poussières et d’aérosols et dans le nettoyage des outils : pinceaux, brosses, rouleaux, pistolets, … ?

- Comment maîtriser l’exposition des travailleurs durant le lavage, grattage et l’application ?

5. Étape de fin de vie et de recyclage

Des réflexions doivent être menées sur la conception des pots en vue d’un meilleur recyclage.

La mise en place d’une politique d’éco-conception et d’économie circulaire doit reposer, sur une approche scientifique, sur des mesures et des comparaisons. Par exemple, peindre une même surface avec une peinture à l’eau est-elle moins polluante qu’une peinture avec solvant ? Le concept d’unité fonctionnelle (UF) permet de comparer (métrique) des produits entre eux. Pour les peintures l’UF est une surface de 1 m² et une durée de 10 ans. Une peinture à l’eau qui peut paraître plus écologiquement attractive peut s’avérer moins « durable » si elle doit être renouvelée plus souvent qu’une peinture solvantée. Une analyse s’impose avec des métriques appropriées.

Cette démarche est générale et déjà en route. Elle s’applique à tous les produits des industries de transformation de la matière, que ce soit la chimie, la pharmacie, la cosmétique, les Industries Agroalimentaires. Les industries manufacturières demandent un traitement adapté.

Jean-Pierre Dal Pont, Président de la SECF / Xavier Bataille, ENCPB, Paris

Illustration : pot de peinture. Licence Pixabay

(i) Extraction signifie ici approvisionnement en MP

(ii) Les chimistes dans l'économie circulaire de F. Brénon et G. Roussel , Mediachimie.org

(iii) ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

(iv) SECF : Société des Experts Chimistes de France

(v) AFTPVA : Association Française des Techniciens des Peintures, Vernis, encres d'imprimerie, colles et Adhésifs

(vi) Zoom sur les pigments, de J.-P. Foulon, Mediachimie.org

(vii) Zoom sur la formulation et les matières premières : généralités, de V. Antzoulatos et F. Brénon, Mediachimie.org

(viii) Le dioxyde de titane sur le site de l’Élementarium

(ix) Les nano-objets : un avenir prometteur sous contrôle, de C. Agouridas, J.-Cl. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, in La chimie et la sécurité des personnes, des biens, de la santé et de l'environnement, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la Chimie

Caractérisation de nanoparticules inorganiques dans les produits du quotidien : les méthodes d’analyse et les applications, de F. Séby, F. Auger et M. Menta Colloque Chimie, nanomatériaux et nanotechnologies (novembre 2018) Fondation de la Maison de la chimie

(x) Vidéo sur L’agitation, une opération unitaire, de R. German, P. Richel, Y. Cochet, S. Rode, PROCEDEC (ENSIC) et Fondation de la maison de la chimie

(xi) Pour aller plus loin, consulter le Zoom sur le génie des procédés,de J.P Dal-Pont, Mediachimie.org

Qui n’a jamais entendu parler du réchauffement climatique lié à l’émission du CO2, le dioxyde de carbone ? Sans doute pas grand monde ! […] Le dioxyde de carbone, un des gaz à effet de serre, produit à un endroit n’y reste pas cantonné ! Il faut donc le piéger avant son rejet dans l’atmosphère terrestre, ainsi cela ne ferait pas augmenter sa concentration moyenne, actuellement de 400 p.p.m. (400 « parties par million » soit 0,04 %). Comment la chimie peut-elle contribuer à cet effort indispensable, voire vital ?

Problématique :

- Qu’entend-on par « gaz à effet de serre » ?

- Pourquoi le CO2 est-il pourtant si important ?

- Que faire de l’excès de CO2 ?

Des pistes sont également proposées pour un projet professionnel en lien avec la problématique.

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie