Les hommes ont utilisé des métaux dès la préhistoire, mais il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir apparaître les premières constructions métalliques. L’une des plus anciennes au monde et la première en France, est située au Muséum sur le sommet du monticule que recouvre le labyrinthe du Jardin des Plantes. Cette butte, incluse dans le Jardin royal des Plantes médicinales dès sa fondation avec l’acquisition du Clos Coypeaux (1633), n’est pas naturelle, mais a été constituée au Moyen Âge par l’accumulation de détritus et de gravats provenant de Paris et de ses faubourgs. Avant 1609, sur son sommet tournait un moulin à vent, qui a été supprimé par la suite.

Aujourd’hui, le promeneur du Jardin des Plantes attiré par cette butte, son labyrinthe végétal et son cèdre historique, ne manque pas d’être intrigué par une étonnante construction métallique qui la domine. Issue d’un cheminement à but initiatique, empreinte des sociétés secrètes et des grands initiés de la fin du XVIIIe siècle, la Gloriette nous plonge en plein ésotérisme.

Aménagements de la butte et du labyrinthe

À l’origine, la butte Coypeaux, censée être affectée aux plantations botaniques, avait été plantée de variétés de vignes dont le vin était apprécié des administrateurs. Colbert les avait fait arracher en 1671 pour les remplacer par diverses espèces de plantes et d’arbres rares. Au sommet se trouvait dès 1640 un robinier. Sous le nom de « grand labyrinthe » la butte était une promenade parcourue par un chemin en spirale. Vers 1784, le botaniste André Thouin, jardinier en chef, projeta de l’embellir par l’aménagement d’une statue de Georges-Louis Leclerc comte de Buffon (1707-1788) pour lui rendre hommage. Mais Buffon refusa, disant qu’il ne pouvait « consentir à aucune dépense qui aurait trait à sa gloire personnelle ». Fut alors proposée, à la demande de Buffon la construction d’un kiosque, nommé Gloriette (i), réalisée et érigée en 1786-1787. Elle est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1993.

C’est Edme Verniquet (ii) (1727-1804), architecte du roi Louis XVI, qui en a dessiné les plans et Claude-Vincent Mille, serrurier du roi, qui l’a construite. Sa structure métallique est en fer et en fonte, produits dans les forges de Buffon à Montbard, où le naturaliste faisait beaucoup d’expériences pour en améliorer la qualité.

La Grande Forge de Buffon à Montbard

Au milieu du XVIIIe siècle, de nombreuses expériences sont réalisées sur la résistance des matériaux, tout particulièrement sur celle du fer. Parmi celles-ci, on doit distinguer celles de Buffon qu’on peut considérer comme l’un des pionniers de la métallurgie. Dès 1768 il avait fait construire une forge dans sa propriété de Buffon, sa ville natale proche de Montbard en Bourgogne et avait fait un laboratoire de sciences appliquées. Son but était d’optimiser les étapes de la fabrication du fer forgeable et ainsi d’améliorer la qualité de la fonte de fer.

À la fin du XVIIIe siècle, 400 ouvriers y travaillaient à produire environ 450 tonnes de fer par an. Elle était considérée comme la plus innovante de l’époque. Le minerai de fer y était chauffé à 1200°C pendant 12 h dans le haut-fourneau avec du charbon de bois ou du charbon de terre (coke), pour être alors réduit à l’état de fonte (alliage de fer et de carbone), puis dans la forge d’affinerie elle était transformée en un matériau plus résistant et plus flexible, le fer (iii). Enfin la production était facilitée par l’organisation des bâtiments industriels et leur proximité des logements des ouvriers. Cette forge avait aussi produit le fer utilisé par Buffon pour fabriquer les grilles qui entourent le Jardin des Plantes, ainsi que diverses rampes d’escalier et des ferronneries.

C’est vers cette époque que l’on a commencé à distinguer le fer, l’acier et la fonte, mais leur connaissance précise sur la base du taux de carbone qu’ils contiennent ne viendra qu’au début du XIXe siècle. Buffon a été l’un des fondateurs de la « Compagnie pour l'exploitation du charbon de terre (houille/coke) », afin de développer la fabrication du coke déjà expérimentée par les Anglais à une échelle importante. Mais son vaste domaine forestier lui fournissant du charbon de bois à bon compte il a plutôt utilisé ce dernier. Buffon était soucieux d’appliquer les sciences au service de ses entreprises. Il était ami d’Antoine-Gabriel Jars (le jeune), inspecteur des forges royales et célèbre pour ses « Voyages Métallurgiques » en Europe au cours desquels il étudiait les différentes méthodes utilisées dans chaque pays. S’en inspirant, Buffon écrivait en 1768 « je suis parvenu à faire avec nos plus mauvaises mines de Bourgogne du fer d’aussi bonne qualité que celles de Suède ».

La construction de la Gloriette, ses symboles et ses problèmes

Les travaux de la Gloriette ont commencé en avril 1786 et ont été terminés en mars 1787. Haute de plus de 8,1 m, de forme circulaire avec un diamètre d’environ 4,2 m, elle est composée de huit colonnes formant une armature en fonte de très haute qualité. Elle présente des superstructures et des décorations composées de divers métaux, qui dissimulent en grande partie l’ossature en fer. Elles étaient fixées par des rivets, car la soudure n’existait pas encore à cette époque.

A l’origine, la Gloriette était surmontée, d’une « sphère armillaire (iv) » en fonte et cuivre, modélisant le mouvement des étoiles. Elle renfermait un gong qui marquait le midi solaire : à midi, une loupe focalisait les rayons du soleil sur un fil de crin, ce qui le brûlait provoquant sa rupture et par suite déclenchait un mécanisme qui frappait les douze coups de midi sur un tambour chinois. Le fil était changé chaque jour. Ce mécanisme a aujourd'hui disparu.

Sans fonction matérielle en dehors de proposer un point de vue sur Paris, l’édifice a une valeur symbolique qui tient notamment à l’utilisation d’une variété de métaux. En effet, elle est caractérisée par l’emploi de sept métaux : or, argent, cuivre, fer, étain, plomb et mercure, renvoyant au symbolisme alchimique des éléments et à l’astrologie antique. Une correspondance avait été établie entre les sept « planètes », en fait le soleil, la lune et les cinq planètes observables à l'œil nu, reliées aux sept couleurs de l’œuvre alchimique et elles-mêmes associées aux dieux du panthéon gréco-romain.

Correspondance métaux-planètes-couleurs-dieux gréco-romains | |||||||

Métal (symbole) | ☉ = Au |

| ☿ = Hg | ♀ = Cu | ♂ = Fe | ♃= Sn | ♄= Pb |

Métal (nom) | Or | Argent | Mercure | Cuivre | Fer | Étain | Plomb |

Planète | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne |

Couleur | jaune | blanc | mélé | vert | rouge | bleu | noir |

Mais outre le sens symbolique, le mélange de métaux a eu un effet néfaste sur la stabilité de cette construction en favorisant la corrosion par effet de pile, liée à l’exposition aux intempéries, pluie et atmosphère humide. La Gloriette au cours du temps s’est transformée en une pile polymétallique, ce qui a conduit à la dégradation des éléments constitutifs par électrolyse et par suite la corrosion de l’ensemble. Ces phénomènes d’électrolyse n’étaient pas connus au moment de la construction, car la découverte du courant électro-galvanique par Louis Galvani date de 1789 et le développement des piles par Volta est encore ultérieur.

Ainsi, malheureusement les matériaux, structure en fer et décorations, se dégradèrent rapidement par électrolyse, ce qui avait conduit à une première restauration en 1983 et l’édifice avait alors retrouvé son aspect originel. Mais ensuite, les intempéries, la pollution, la corrosion et la stagnation des eaux, entre autres, ont à nouveau détérioré les décors et fragilisé la structure, la rendant potentiellement dangereuse pour le public. Ce qui a contraint le Muséum à fermer son accès en 2016. Pour réaliser une rénovation intégrale, le Muséum a alors lancé un appel aux dons auprès du grand public et de ses mécènes, qui ont largement répondu, en particulier la Fondation de la Maison de la Chimie a fortement soutenu cette rénovation. La restauration, effectuée en atelier (par La Forge d'Art Loubière), a débuté par le sablage des principales pièces métalliques de la structure, afin de nettoyer le support en fonte sans l’abîmer et de permettre une bonne adhésion avec la couche métallique utilisée pour le protéger contre la corrosion et la rouille. Cette métallisation, deuxième étape de la restauration, a été réalisée par projection au moyen d’un pistolet à flamme, d’un fil constitué d’un alliage zinc/aluminium (85%/15%). Puis, les différentes pièces ont été « montées à blanc », c’est-à-dire assemblées provisoirement en atelier pour vérifier la stabilité de l’ensemble et enfin remontées définitivement sur le site.

En 2018, la Gloriette a été ainsi mise en sécurité et le lieu a retrouvé tout son charme, vérifiant la devise autrefois inscrite sur la corniche « Horas non numero nisi serenas (Je ne compte que les heures heureuses) ».

Notes

(i) Gloriette : nom issu des pavillons où les guerriers antiques étaient glorifiés.

(ii) Verniquet a été aussi l’architecte du Grand Amphithéâtre du Muséum (1787-1788) et a coordonné le Plan de la Ville de Paris dans sa nouvelle enceinte (1796) qui constitue la première représentation topographique exacte de Paris.

(iii) Fer/Fonte/Acier : la différence physique entre la fonte, le fer et l’acier tient à la teneur en carbone. Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que la distinction entre « fer », « acier » et « fonte » se fonde sur le taux de carbone contenu dans l’alliage.

(iv) Sphère armillaire : utilisée autrefois pour modéliser la sphère céleste selon la représentation géocentrique (système de Ptolémée), et le mouvement apparent des astres autour de la Terre qui était considérée alors comme le centre de l’univers (du latin armilla, cercle ou bracelet).

* Iron Bridge : ce pont sur le fleuve Severn à Shropshire en Angleterre, au N-O de Birmingham, est la première grande structure métallique réalisée en 1779. D'une portée de 30,60 m, il est constitué de 384 tonnes de fonte de fer.

* Le pont des Arts est le premier pont métallique parisien. Construit en 1801, traversant la Seine il joint le Louvre à l’Institut. Sa passerelle était alors constituée de huit arches en fonte.

Pour en savoir plus

- Le belvédère du labyrinthe. Laissus Yves, Pronteau Jeanne, Gotteland Andrée, préface de Jean Dorst (1985) Ed. Muséum national d’Histoire naturelle - Hachette.

- Buffon. La nature en majesté. Laissus Yves (2007) Ed. Découvertes Gallimard Sciences et Techniques.

- Les Voyages métallurgiques, Gabriel Jars (1774) sur le site de la BNF ; Les Voyages métallurgiques de Gabriel Jars (1774-1781), un imprimé au service de l’art de l’exploitation des mines. Isabelle Laboulais (2010) Presses universitaires de Rennes, pp.181-196

- Des voyages métallurgiques au XVIIIe siècle. Catherine Marchal (site Mediachimie.org)

- L’acier en Europe avant Bessemer. Ph. Dillmann, L. Hilaire-Pérez et C. Verna ; Colloque. Internat. (2005) Musée des arts et métiers ; La question de l’acier en France au XVIIIe siècle : l’histoire d’un rendez-vous manqué entre science et industrie. Jean-François Belhoste. In : L’acier en Europe avant Bessemer (2011) Ed. Presses universitaires du Midi

- Histoires de fontes. Les descriptions du XVIIIe siècle. Partie III : Propositions pour l'interprétation physicochimique de l'affinage des fontes au bas foyer. Jean Le Coze. Comptes Rendus Chimie Vol. 12 (2009) pp. 297-318

En 2021, plus des deux tiers de la population mondiale utilisaient au moins un téléphone portable et ce nombre ne cesse de croître au fil des ans. La transition énergétique, comme celle des moteurs thermiques vers le « tout électrique » à l’horizon 2035 en Europe, va engendrer de nouvelles tensions sur le marché des matières premières stratégiques. En effet, cela impose d’en extraire de plus en plus ; c’est le cas du lithium utilisé dans les batteries, ou plus exactement, dans les « accumulateurs électriques » de tous ces objets mobiles.

À partir d’une série de questions, nous allons étudier certains aspects des batteries lithium-ion pour lesquelles trois chercheurs et professeurs (britannique, américain, japonais) ont reçu le prix Nobel de chimie en 2019. En nous appuyant, entre autres, sur les ressources du site Mediachimie, nous approfondirons plus particulièrement ceux liés au secteur de la chimie.

Parties des programmes de physique-chimie associées

- Programme de la spécialité physique-chimie de terminale générale, partie « Constitution et transformations de la matière » 3. A et C - Prévoir l’état final d’un système, siège d’une transformation chimique. 4. Élaborer des stratégies en synthèse organique.

- Programmes de physique-chimie et mathématiques Première STI2D et terminale STI2D, partie « Matière et matériaux » – Oxydo-réduction

- Programme de physique-chimie et mathématiques de terminale STL, partie « Constitution de la matière » -Réactions d’oxydo-réduction

Nous sommes aujourd’hui très familiers avec la lumière laser et ses utilisations : du pointeur à diode laser que l’on peut aisément se procurer dans le commerce au lecteur de code-barres des caisses de supermarchés, en passant par l’épilation ou la chirurgie laser... cette lumière extraordinaire a pris une place grandissante dans notre quotidien. Mise à l’honneur par un nouveau prix Nobel cette année, le rayonnement laser et la compréhension de son interaction avec la matière a permis de nombreuses avancées en chimie fondamentale, mais également de multiples applications technologiques et industrielles.

En quoi le laser est-il devenu indispensable aux chimistes théoriciens tout comme aux industriels et quelles nouvelles perspectives peut-il encore leur apporter ?

Parties des programmes de physique-chimie associées

- Programme de la spécialité physique-chimie de terminale générale : « Ondes & signaux » 2. Former des images, décrire la lumière par un flux de photons

- Programme de physique-chimie en BTS « Systèmes Photoniques » partie « Optique ondulatoire : propagation libre d’une onde »

- Programme de physique-chimie en bac pro « Signaux : comment transmettre une information ? – Choisir une source lumineuse »

- Programme de physique-chimie et mathématiques de première STI2D : Ondes et information

Dans le cadre du colloque " Chimie et Intelligence Artificielle " du 8 février 2023 à la Fondation de la Maison de la Chimie, l’équipe de Mediachimie.org vous propose de tester vos connaissances au travers d'un quiz ludique et instructif.

À vous de jouer !

Le recyclage : composante de l’économie circulaire. La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui apporte une solution globale et pérenne aux grands enjeux environnementaux de notre siècle et aux menaces qui pèsent sur notre planète. Opérant à tous les niveaux, elle vise à mettre en place un modèle de développement résilient et durable qui repense nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble.

Ceci étant, en session de clôture du colloque Chimie et Matériaux Stratégiques qui a eu lieu le 09/11/22, Philippe Varin, Président du World Materials Forum depuis 1995, donne quelques chiffres clés sur les enjeux de la transition écologique. En voici quelques-uns :

- actuellement, une personne consomme, en moyenne, 20 tonnes de matériaux par an ;

- un véhicule électrique nécessite six fois plus de matériaux qu’un véhicule thermique ;

- il en est de même pour un kilowatt-heure (kWh) éolien par rapport à un kilowatt-heure produit avec des centrales électriques au gaz ;

- la demande en ressources minières (lithium, nickel, cobalt, etc.) sera aussi en très forte augmentation dans les années qui viennent…

Pour faire face à ce constat et aux changements à opérer, il va de soi qu’il est nécessaire de réfléchir à une éco-conception (ou éco-design) visant à repenser, dès leur conception, toutes les étapes du cycle de vie du produit d’une manière plus responsable et durable. La chimie est bien entendu très sollicitée pour y parvenir.

Dans ce dossier, après avoir défini les contours de l’économie circulaire, nous aborderons quelques exemples du quotidien permettant de souligner le rôle de la chimie dans ce domaine.

Comment le recyclage en chimie contribue-t-il à l’économie circulaire ?

Problématique :

- Les chimistes au coeur de l’économie circulaire

- De l’amidon aux sacs plastique et réciproquement

- Comment recycler certaines bouteilles plastique ?

Des pistes sont également proposées pour un projet professionnel en lien avec la problématique.

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

Le verre : un matériau si ancien et tellement actuel ! Né du sable et du feu, le verre est un des matériaux les plus anciens utilisés par l’Homme. L’histoire de cette découverte, dont l’Encyclopédie de Diderot soulignait qu’elle était la plus merveilleuse et la plus utile depuis celle des métaux, nous fait voyager de Babylone à l’Égypte antique, de Murano à la France de Colbert qui, au milieu du XVIIe siècle, crée Saint-Gobain, et se poursuit encore aujourd’hui dans notre quotidien.

Il y a donc près de 5 000 ans, la découverte du verre aurait été faite par hasard sur la côte syro-palestinienne, sur les rives du fleuve Belus.

Dans son Histoire naturelle, Pline l’ancien raconte : « Des marins phéniciens firent un feu de camp près de Belus en Asie Mineure, et ne pouvant trouver des pierres pour établir leur foyer pour chauffer leurs marmites, ils utilisèrent des blocs de soude qu’ils transportaient dans leur navire. Avec la chaleur du feu, le sable et la soude se transformèrent en pâte de verre. »

L’histoire du verre s’est déclinée au fil des siècles et l’essor récent de la chimie et de la physique permirent de faire des avancées technologiques importantes. Celles-ci sont, par exemple, perceptibles dans nos habitats.

Dans ce dossier, après avoir présentée la fabrication du verre, nous aborderons sa coloration avant de clore sur quelques avancées technologiques le concernant.

Comment la chimie innove sans cesse dans l’industrie du verre ?

Problématique :

- De la légende à la réalité

- Comment peut-on colorer du verre ?

- Quelques innovations dans l'industrie du verre

Des pistes sont également proposées pour un projet professionnel en lien avec la problématique.

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

Actuellement en France, un homme sur deux et une femme sur trois seront atteints d’un cancer dans leur vie… on dénombre environ 380.000 nouveaux cas de cancer par an et on enregistre 140.000 décès ! [1].

Le cancer est une maladie complexe qui résulte d’une prolifération anormale des cellules. Comme chacun sait, il n’y a pas un cancer mais des cancers et ceci impose donc de posséder des stratégies curatives adaptées à chaque type de cancer. Les principales stratégies utilisées dans le traitement des cancers sont la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, et l’immunothérapie.

La chimiothérapie est la méthode la plus ancienne utilisée pour essayer de détruire les cellules tumorales par administration de médicaments dits « cytotoxiques ». Ces médicaments peuvent agir sur différents processus impliqués dans la multiplication des cellules.

D’abord certains médicaments empêchent la réplication de l’ADN et sa transcription en ARN et peuvent être par exemple : 1) des agents alkylants (chlorméthine) 2) des intermédiaires électrophiles (dérivés du platine) 3) des intercalants entre les bases nucléiques dans la double hélice de l’ADN (daunorubicine). On utilise aussi des antimétabolites (5-fluoro-uracile) qui s’incorporent dans l’ADN à la place des bases nucléiques de l’ADN. On emploie parfois des inhibiteurs enzymatiques empêchant des réactions conduisant au développement des cellules (méthotréxate).

Enfin d’autres molécules altèrent la mitose (division cellulaire) ; ce sont des alcaloïdes comme la vinblastine, la navelbine ou des hétérocycles comme le taxotère. Ces dernières molécules se sont révélées très efficaces contre les cancers du sein mais aussi du poumon et ont été synthétisées par l’équipe de Pierre Potier dès les années 80 à l’ICSN de Gif-sur-Yvette dans la région parisienne [2].

Un protocole de chimiothérapie fait souvent appel à une association de plusieurs médicaments qui agissent sur ces différents processus. Les chimiothérapies sont souvent redoutées en raison de leurs effets secondaires (chute des cheveux, nausées, vomissements, baisse du nombre de cellules sanguines…). En effet, ces molécules s’attaquent aux cellules en développement rapide telles que les cellules tumorales mais aussi aux cellules saines qui se multiplient activement comme celles des cheveux, du sang ou des muqueuses digestives. Plus récemment des approches plus spécifiques des cellules tumorales ont été développées.

Les thérapies ciblées constituent une autre famille de traitements du cancer le plus souvent disponibles par voie orale. En ciblant spécifiquement certaines molécules de l’organisme, elles bloquent des mécanismes qui sont indispensables à la prolifération des cellules cancéreuses ou, plus globalement, au développement de la tumeur. Certains agissent sur les cellules cancéreuses à proprement parler et d’autres sur les cellules du micro-environnement tumoral, par exemple en bloquant la formation des vaisseaux sanguins qui irriguent une tumeur solide (médicaments antiangiogéniques) ou en activant des cellules immunitaires (immunothérapie). Selon les cancers, les thérapies ciblées peuvent être prescrites seules, en association entre elles ou avec d’autres traitements [3]. En éliminant avant tout les cellules porteuses de l’anomalie moléculaire ciblée, ces thérapies sont généralement mieux tolérées que les chimiothérapies conventionnelles mais elles ne sont pas exemptes d’effets indésirables.

L’immunothérapie regroupe un ensemble de stratégies visant à mobiliser ou à renforcer les défenses immunitaires des patients de manière à ce qu’elles s’attaquent aux cellules tumorales.

L’immunothérapie « spécifique » consiste à bloquer spécifiquement des protéines à la surface des cellules cancéreuses ou dans leur micro-environnement pour freiner la croissance tumorale. Elle repose notamment sur l’utilisation d’anticorps monoclonaux (les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire pour neutraliser et signaliser des éléments anormaux présents dans l’organisme). Un anticorps monoclonal est spécifique d’une seule cible, il se lie fortement à l’antigène (un antigène est une molécule toxique (virus, bactérie…), présente dans l’organisme (sang) qui stimule une réponse immunitaire). Les anticorps monoclonaux sont des anticorps qui n’existent pas naturellement dans l’organisme. Ils sont produits en laboratoire à partir de cellules-mères (animales) sélectionnées en culture à partir de levures ou de bactéries pour bloquer des mécanismes spécifiques, essentiels aux cellules cancéreuses. Cette méthode a fait l’objet de l’attribution du Prix Nobel de Médecine en 1984 au britannique César Milstein, au danois Niels Jerne et au suisse Georges Köhler. De nombreux anticorps monoclonaux sont sur le marché ; ils reconnaissent des protéines de surface spécifiques de la cellule tumorale et bloquent leur activité conduisant à la mort de la cellule et la reconnaissance de cette cellule par le système immunitaire. Historiquement, les premiers exemples de cette classe de traitements sont le bevacizumab, un « antiangiogénique » (il bloque le signal qui stimule la production de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs) et le trastuzumab, un « anti HER2 » utilisé avec succès notamment pour traiter les cancers du sein dits HER2 positifs [4].

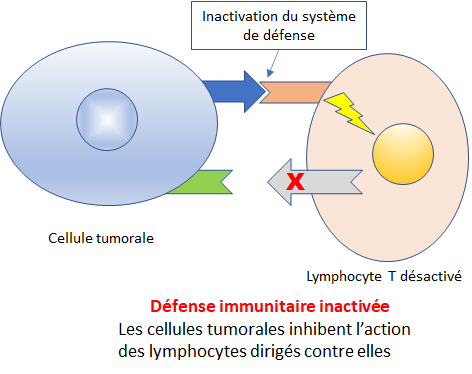

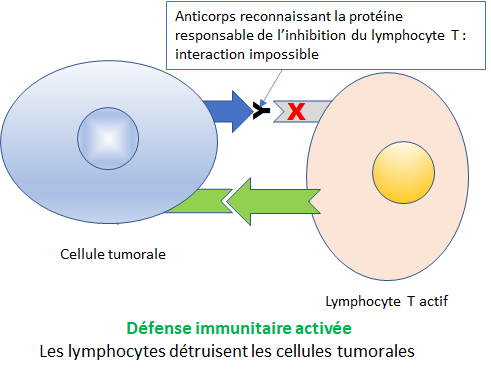

Une autre stratégie consiste à réactiver les lymphocytes T (globules blancs fabriqués dans le thymus (T), glande située à la base du cou) du système immunitaire qui sont désactivées par certaines cellules tumorales.

L’administration d’un anticorps monoclonal dirigé contre les protéines de la cellule tumorale qui inhibent l’activité des cellules T permet de retrouver un système immunitaire actif qui détruit la cellule tumorale.

Les immunoconjugués

Le concept est de « marier » la spécificité des anticorps monoclonaux à la puissance d’un agent anticancéreux pour augmenter l’efficacité de l’un et l’autre et diminuer les effets secondaires si possible. Ces immunoconjugués (en français) ou antibody-drugs conjugates (ADC) (en anglais) sont des « prodrogues » constituées par une molécule toxique (cytotoxique, toxine ou élément radioactif), et un anticorps qui sont reliés par un lien chimique (« linker » en anglais) réalisé par des liaisons chimiques covalentes.

Le mécanisme d’action de ces immunoconjugués est : 1) la fixation de l’anticorps sur la surface de la cellule cancéreuse grâce à une interaction anticorps-antigène, 2) l’endocytose (pénétration) dans le cytoplasme de la cellule conduisant à une structure appelée endosome accompagnée d’une acidification du milieu, 3) une coupure du lien par des enzymes permettant de libérer la molécule cytotoxique dans la cellule cancéreuse.

Signalons que les molécules cytotoxiques utilisées doivent être 100 à 1000 fois plus puissantes que les molécules classiques de la chimiothérapie car le greffage des molécules cytotoxiques sur l’anticorps est limité pour des raisons stériques à un certain nombre.

L’agent de liaison joue un rôle primordial, il doit : 1) être suffisamment stable pour éviter la libération de l’agent cytotoxique dans le sang ce qui conduirait à des effets toxiques indésirables, 2) permettre la libération de l’agent toxique uniquement dans la cellule cancéreuse. La réunion de la molécule antitumorale avec l’anticorps s’effectue par un lien chimique fonctionnalisé. Une fonction de ce lien permet une réaction avec certaines fonctions polaires de l’agent antitumoral et, du côté anticorps, une autre fonction du lien va réagir avec certains acides aminés de l’anticorps tels que des lysines ou cystéines. Les liaisons sont de type peptidique donc hydrolysables par des enzymes ou de type ponts disulfures qui peuvent alors être réduits[5]. L’immunoconjugué, grâce à la reconnaissance spécifique d’une protéine de surface de la cellule tumorale amène l’agent toxique majoritairement sur les cellules tumorales ciblées évitant ainsi les effets sur les cellules saines [6].

Une autre technique pour éviter les effets indésirables est que les immunoconjugués peuvent être encapsulés dans des microgouttelettes (utilisation de la microfluidique pour produire les microgouttelettes), qui sont injectées par voie intraveineuse et acheminées vers la tumeur grâce au flux sanguin. Le largage de l’immunoconjugué se fait au niveau de la tumeur grâce à des ultra-sons à l’endroit voulu et au moment voulu, la tumeur étant repérée grâce à un échographe. C’est ce qui a été réalisé, en particulier, avec la prodrogue [monométhylauristatine]. Les immunoconjugués actuellement en essai clinique ainsi que la mise au point de nouvelles techniques [7] permettent d’envisager des activités antitumorales sur les cancers du sein de grade élevé et des leucémies aigües avec une bonne efficacité et en minimisant les effets secondaires.

NB : L’auteur tient à remercier vivement Nicole Moreau, Janine Cossy et Jean-Marc Paris pour leurs aides à la rédaction de ce texte et leurs encouragements.

Références bibliographiques

[1] Biologie de synthèse : une nouvelle voie pour le traitement du cancer, C de Obaldia, colloque Chimie et Biologie de synthèse (14 février 2018), conférence et article (Mediachimie.org)

[2] Recherche et découverte de nouveaux médicaments antitumoraux : la Navelbine et le Taxotère, P. Potier, L'Actualité Chimique (janvier-février 1995) n° 185 p. 5

[3] Les anticorps monoclonaux : un fantastique arsenal thérapeutique en plein devenir, M. Fougereau, medecine/sciences (2009) 25:997–998

[4] Petites et grosses molécules innovantes dans le traitement des cancers, J.-P. Armand, colloque Chimie et nouvelles thérapies (13 novembre 2019), conférence et article (Mediachimie.org)

[5] Un point sur : Les immunoconjugués en oncologie (fiche 45) L. Gauzy-Iazo, L'Actualité Chimique (décembre 2016) n° 413 p. 63

[6] La montée en puissance des immunoconjugués en oncologie, Une liaison réussie entre un anticorps et une petite molécule cytotoxique, E. Vigne et I. Sassoon, medecine/sciences (2014) 20:855-863

[7] Nature et chimie : des alliées pour accéder à de nouveaux médicaments, J. Cossy, colloque Chimie et nouvelles thérapies (13 novembre 2019), conférence et article (Mediachimie.org)

Crédit illustration : Catharanthus roseus, Vengolis, CC BY-SA 4.0, WikiMedia

Voitures électriques, trottinettes ou éoliennes fonctionnent avec des aimants dits permanents, les plus puissants existants aujourd’hui, contenant des terres rares. Composants essentiels de la transition énergétique, ces métaux sont produits presque exclusivement en Chine. Pour pallier à cette situation de monopole et répondre à une demande exponentielle, le recyclage apparait aujourd’hui comme une réponse prometteuse. Il fait l’objet de recherches très pointues pour extraire la précieuse substance des aimants récupérés dans nos disques durs et cartes électroniques, et fabriquer de nouveaux aimants. À quand les poubelles magnétiques aux côtés de nos poubelles jaunes ?

Vidéo de la conférence (durée : 19:28)

Source : Colloque Chimie et Intelligence Artificielle, 8 février 2023

L'Intelligence Artificielle est très attendue dans les domaines de la santé, de la mobilité, de la défense, de l'information, de la gestion des ressources naturelles et économiques, de la finance, des jeux, de la création d'images et de textes...

Mais que peut‐elle dans des domaines comme la chimie que l'on imagine plutôt relever de l'industrie « lourde et matérielle » ?

Tentons un point d'étape.

Vidéo de la conférence (durée : 34:46)

Source : Colloque Chimie et Intelligence Artificielle, 8 février 2023