|

Première course internationale de nano-voitures

|

Première course internationale de nano-voitures

Rubrique(s) : Événements

Le 27 novembre 2015 aura lieu à Toulouse la présentation des équipes internationales qui vont disputer pour la première fois au monde une course de nanovoitures sur la surface d’un monocristal d’or parsemé d’obstacles atomiques.

Ces molécules–voitures sont constitués d’un corps sur lequel sont greffés des cyclo-assemblages qui peuvent tourner autour d’un axe, par une prouesse architecturale des chimistes de coordination, elles doivent comporter au moins une centaine d’atomes. Sous ultra-vide et à basse température, elles sont propulsées par des électrons tunnel ou de la lumière autour de plots constitués d’atomes d’or déposés sur la surface.

Cette course qui peut durer plusieurs jours aura lieu en 2016 au Pico-Lab au CEMES-CNRS Toulouse. La présentation des cinq équipes a lieu le 27 novembre 2015 à Futurapolis. Il s’agit des voitures du NanoMobile Club français, du Nanocar Team austro-américain, du Nano-windmill Compagny allemand, du Nano–Vehicle MANA-NIMS Team japonais et du Ohio Bobcat nanowagon team américain.

Ces « molécules » sont fabriquées par des chimistes et mises en œuvre par des physiciens sous ultra-vide dans un microscope à effet tunnel. Cette première mondiale initiée en France par Christian Joachim sera une illustration des progrès accomplis dans le « nano-monde » où la manipulation d’atomes et de molécules un par un ou une par une devient une réalité.

En savoir plus :

|

Qu’est-ce qu’une attaque chimique ?

|

Qu’est-ce qu’une attaque chimique ?

Rubrique(s) : Éditorial

Après les attentats abominables qui ont entaché le 13 novembre dernier et révulsé tous les Français, nous avons entendu les hautes autorités de l’État nous mettre en garde sur l’éventualité d’une guerre chimique. Qu’est-ce que cela signifie ? C’est la dispersion dans des endroits clos de gaz toxiques susceptibles d’altérer gravement la santé des personnes présentes et même de les empoisonner mortellement.

Quels sont ces gaz chimiques ? La célébration du centenaire de la grande guerre (1) a jeté quelques lumières sur ces gaz dont on rappelle la première attaque en avril 1915 par le chlore (2).

Au cours du conflit 1914-1918, les gaz utilisés ont été de plusieurs types :

- les suffocants tels le chlore (Cl2) ou le phosgène (COCl2) qui détruisent les alvéoles des voies respiratoires ;

- les sternutatoires dérivés de l’arsine non mortels mais provoquant éternuements et nausées ;

- les vésicants très agressifs comme l’ypérite ou gaz moutarde S(CH2CH2Cl)2 qui par contact produisent des brûlures, des aveuglements et attaquent les poumons (3).

Les quantités à mettre en œuvre ou à déverser par de nombreux fûts ou des obus volumineux rendent difficile leur utilisation en pleine ville par des terroristes, sauf par attaque aérienne qui aurait échappé à la sécurité militaire aérienne.

Plus dangereux sont les organophosphorés dérivé de l’isopropanol comme le Tabun ou le Sarin (4) qui à concentration modérée par inhalation entrainent la paralysie respiratoire. C’est ce dernier qui fut utilisé en 1995 dans le métro de Tokyo par des terroristes de la secte Aun Shinrikyo qui a coûté la vie à 12 personnes et intoxiqué momentanément plusieurs milliers d’usagers. L’antidote principal est l’atropine par voie intraveineuse. C’est probablement la menace la plus dangereuse avec ces gaz innervants comme le VX, encore plus mortel. Cependant, leur synthèse reste assez complexe et dangereuse, difficile à réaliser sans équipements spécialisés et des chimistes professionnels. Par ailleurs, les méthodes nanotechnologiques (5) de détection de traces de ces dérivés (6) et d’explosifs sont de plus en plus perfectionnées (7) et à la disposition de la police scientifique (8).

Jean-Claude Bernier

novembre 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

(1) 1914-1918 : la guerre chimique

(2) Berthollet, le pharmacien Curaudau et l’identification du chlore

(3) Il y a cent ans : la guerre chimique

(4) De la difficulté d’éliminer les « armes chimiques » de Syrie

(5) Les nouvelles techniques d’investigation des explosifs

(6) La chimie au service de la sécurité de nos concitoyens

(7) Déjouer le terrorisme chimique : l’apport des nanotechnologies et des détecteurs de gaz toxiques

(8) La police scientifique

Entre autres aspects professionnels, on trouve dans le menu « enseignant » des outils pédagogiques, utilisables pour les « classes de mer » et strictement adossés au programme des classes de collège, avec jeux éducatifs. Exploitation, maîtrise et sauvegarde de l’eau.

Rappels de tous les aspects : l’eau et la vie, le cycle de l’eau, l’économie de l’eau, etc. Documents et nombreuses références externes, jeux interactifs.

Objectif : Apprendre à connaître et à protéger l’eau dans le cadre d’une classe d’eau

Les sources d’énergie utilisables par l'homme sont nombreuses : elles lui fournissent chaleur, lumière et force. L'énergie, essentielle à l’existence humaine, a continuellement transformé la société. Ce document détaille les découvertes liées aux sources d'énergie, depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle.

Alors que les énergies non renouvelables, constituées de substances qui mettent des millions d’années à se reconstituer (par exemple : charbon, gaz, pétrole…), seront probablement épuisées dans quelques dizaines d’années, les énergies renouvelables dont les sources sont presque inépuisables, comme le vent, l’eau et le soleil, sont utilisées depuis des milliers d’années.

Description de quelques productions d'énergie au cours des temps: hydraulique, éolienne, solaire, biomasse.

Objectif : Montrer avec des exemples que l'utilisation des énergies renouvelables est très ancienne. Elle a évolué constamment au cours des siècles et contribué aux progrès de l’humanité.

La métallurgie et les premières utilisations du métal apparaissent au Proche-Orient dans le courant du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Les principales caractéristiques et utilisations des sept premiers métaux connus avant J.-C. (sur les 86 identifiés) à savoir : or, cuivre, argent, étain, plomb, fer, mercure... et certains alliages.

L’amélioration des fours et des combustibles conduit à identifier de nouveaux métaux et de nouvelles utilisations. L’histoire de la métallurgie est liée à l’histoire du progrès humain.

Objectif : Comprendre l’utilisation des sept premiers métaux (en fonction de leurs propriétés, température de fusion, existence à l’état natif ou non…).

|

Le pain complet au levain : meilleur ou pas pour la santé ?

|

Le pain complet au levain : meilleur ou pas pour la santé ?

Rubrique(s) : Question du mois

Quelques notions sur la chimie du pain

La farine de blé est composée pour l’essentiel, d’environ 70% d’amidon (glucides complexes à base de glucose), 10% de protéines (gluten) et de vitamines parmi lesquelles la vitamine E est à la fois un anti-oxydant et est indispensable pour le système nerveux et musculaire.

Des éléments chimiques minéraux dits oligoéléments comme le magnésium, le potassium ou le sélénium sont aussi présents dans la farine de blé.

Ces derniers interviennent sur plusieurs fonctions physiologiques du corps humain parmi lesquels les équilibres cardiovasculaire, immunitaire et psychique. Ils participent à sa protection contre les radicaux libres intervenant dans le processus de cancérogenèse et responsables des phénomènes inflammatoires.

Et le levain dans tout ça ?

Le levain est une levure naturelle qui se développe dans un mélange de farine complète et d'eau, grâce aux bactéries présentes sur l’enveloppe du grain de blé. Celles-ci provoquent une fermentation s’accompagnant entre autre de la libération d’acides lactique et acétique.

Il y a plus de 70 familles de bactéries différentes, de compositions diverses, fonctions de facteurs tels que le lieu où le pain est fait, le degré d’hygrométrie, l’acidité, la température…

D’un point de vue diversités qui conduisent à des saveurs différentes, il y a de quoi épater les plus grands viticulteurs ! Comme la levure du boulanger, le levain va provoquer la fermentation de sucres avec comme conséquence le dégagement de dioxyde de carbone, lequel retenu par les couches de gluten (protéines) va aérer le pain.

En revanche le levain, grâce à son action spécifique différente de celle de la levure de boulanger, va de plus « découdre » par des enzymes (dites PHYTASES) les molécules chimiques complexes (dites PHYTATES), qui comme les filets du pêcheur emprisonnent les minéraux tels que le magnésium le potassium et le sélénium.

Les minéraux (oligoéléments), ainsi libérés, deviennent biodisponibles, traversent la barrière intestinale pour passer dans la circulation sanguine et provoquent les effets bénéfiques mentionnés.

Et c’est ainsi que le pain à base de farine de blé complet, fermenté avec du levain, devient plus digeste et apporte tous ses éléments bénéfiques avec de plus un degré de glycémie moindre.

BON APPÉTIT !

Constantin Agouridas

Cette courte vidéo sonorisée, réalisée par les élèves ingénieurs de Chimie Paris, montre une expérience concrète de « fluide » au comportement anormal (dit non-newtonien). Le phénomène observé sur la solution de maïzena est ensuite explicité par le comportement de ses constituants.

Objectif : Montrer, à l’aide d’une expérience simple et ludique, qu’il existe un état de la matière intermédiaire entre l’état solide et l’état liquide, dont le comportement n’est pas « classique ».

Source : YouTube

|

Le C 919 concurrent de l’A320 ?

|

Le C 919 concurrent de l’A320 ?

Rubrique(s) : Éditorial

Un match Chine, Airbus et Boeing ! La Chine vient de dévoiler son ambition aéronautique. Un nouvel appareil le C 919 long de 39 mètres capable d’emporter 180 passagers sur près de 4000 km vient d’être dévoilé sur le site de l’usine de Shanghaï devant plusieurs milliers d’officiels et d’ingénieurs chinois. Dès 2016 il commencera son programme d’essais qui devra montrer que les vols se feront en toute sécurité afin de recevoir son certificat d’exploitation internationale à l’horizon 2018.

Avec cet avion, la Chine montre qu’elle veut produire, comme l’Europe et les Etats-Unis, ses propres avions commerciaux et devenir un acteur majeur du transport aérien. Le C 919 se positionne comme un moyen-courrier produit par la COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) dans un marché où Airbus augmente la cadence de production des A 320 compte-tenu du carnet de commandes bouclé pour 7 ans, comme celui de Boeing !

Le fuselage, où dominent les composites (1), et les ailes en aluminium (2) sont conçus et fabriqués en Chine. Une partie des autres éléments est achetée aux meilleurs sous-traitants qui fournissent déjà Airbus ou Boeing. Les moteurs par exemple (3) sont produits par CFM International, coentreprise franco-américaine entre l’américain General Electric et le français Safran, les systèmes électriques par Honeywell (4) et le système de recyclage des eaux usées par le français Zodiac–Aerospace (5) (6). Les trains d’atterrissages sont suisses mais les freins en carbone-carbone sont français (7). Il est bon de rappeler que le transport aérien, qui se développe notamment en Chine, demandera plus de 12 000 avions d’ici 2035 et que ce marché dépend beaucoup de la chimie et de ses innovations (8), bien sûr avec les matériaux mais aussi, ne serait-ce que pour éviter les problèmes électriques, avec les progrès de l’électrochimie (9) ou, pour diminuer l’empreinte carbone, avec les nouveaux carburants biosourcés tels que le biokérosène (10).

Jean-Claude Bernier

novembre 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Matériaux composites à matrices polymères

2) Les alliages d’aluminium pour l’allègement des structures dans l’aéronautique et la carrosserie automobile

3) La combustion et les défis de la propulsion aéronautique et spatiale

4) Énergie en batterie. Des batteries pour la mobilité électrique

5) L’eau : ses propriétés, ses ressources, sa purification

6) L’eau, sa purification et les micropolluants

7) Les composites carbone/carbone

8) La chimie donne des ailes

9) Lithium–ion : de nouvelles batteries antiaériennes ?

10) Les bio-carburants de 2e génération, le projet Syndièse

63e congrès de l'UdPPC du 27 au 30 octobre 2015

Rubrique(s) : Événements

Université de La Rochelle - Pôle Sciences et Technologie - Bâtiment d'Orbigny

Le congrès de l’Union des professeurs de physique et de chimie est l’occasion de formations, d’informations, d’échanges et de mises au point sur tous les aspects de l’enseignement des sciences physiques. Mediachimie sera présent à ce congrès dans le cadre de l’activité de l’atelier A3-2 le jeudi 29 octobre 2015 "Utiliser Mediachimie en classe", atelier animé par Freddy MINC, professeur de physique-chimie en BTS chimiste et en classes préparatoires aux grandes écoles et professeur relais au Palais de la Découverte.

Afin de mieux transmettre les connaissances des chimistes d’aujourd’hui aux géné rations futures, la Fondation de la Maison de la Chimie s’est associée avec Canopé et EDP Sciences pour concevoir la première médiathèque dédiée à la fois à la chimie, à ses innovations, à ses métiers et à ses formations. Entourés de scientifiques, d’universitaires et d’experts industriels, la Fondation de la Maison de la Chimie, Canopé et EDP Sciences ont ainsi créé Mediachimie.org.

Comment utiliser le site Mediachimie ?

Comment mener un projet avec les ressources de Mediachimie ?

|

Peut-on faire de bonnes confitures sans bassine en cuivre ?

|

Peut-on faire de bonnes confitures sans bassine en cuivre ?

Rubrique(s) : Question du mois

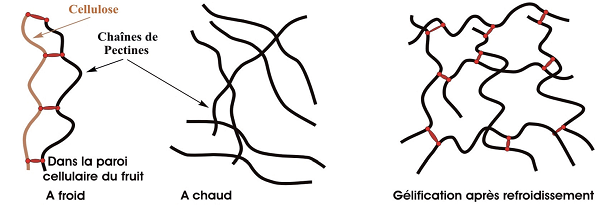

Le fruit est principalement constitué de longues chaînes de molécules appelées pectines. Ces chaînes sont associées aux membranes de cellulose assurant la stabilité intrinsèque du fruit. Deux opérations sont à réaliser pour obtenir de la confiture : libérer les associations pectines-cellulose grâce à la chaleur et former des ponts entre les chaînes de pectines qui vont alors piéger les molécules d’eau de façon à obtenir un gel. Et c’est ainsi que l’on observe « la confiture prendre ».

Dans la pratique les recettes de confiture indiquent d’ajouter aux fruits du sucre, plus ou moins de jus de citron et de faire cuire fortement le tout, si possible dans une bassine en cuivre, bien propre.

Mais que se passe-t-il donc ?

Pour avoir un bon gel il faut que les molécules de pectine soient reliées entre elles « par des ponts ». Les ponts sont essentiellement des liaisons hydrogène ou « ponts hydrogène ».

L’ajout de sucre a deux rôles. Le sucre fixe l’eau favorisant les ponts entre molécules de pectine au détriment des ponts entre l’eau et les pectines et permet d’augmenter la température de cuisson.

L’acidité naturelle des fruits ou du jus de citron ajouté favorise aussi la formation de ces « ponts hydrogène » en contribuant à mettre les pectines sous leur forme acide

Mais alors le cuivre dans tout ça ?

En milieu acide provenant des fruits ou du jus de citron ajouté, le cuivre est oxydé par l’oxygène de l’air en ion cuivrique (Cu2+). Ces ions favorisent la formation de ponts d’un autre type entre molécules de pectines et améliorent « la prise » de la confiture. Un inconvénient toutefois : les sels de cuivre sont toxiques à forte dose. Il faut donc utiliser une bassine en cuivre bien propre et décapée et éviter les vieilles bassines noircies ou ayant des traces de « vert de gris ».

Peut-on contourner l’usage d’une bassine en cuivre ?

C’est bien simple, remplacez la casserole de cuivre par une casserole en inox (inattaquable par les acides) et ajoutez des sels de calcium parfaitement inoffensifs qui joueront le même rôle que le cuivre et qui sont de surcroît excellents pour la santé ! On peut se procurer du carbonate de calcium sous forme de comprimés en pharmacie : il suffit de l’écraser dans un pilon pour en prélever une pincée.

Conclusion : au mélange fruits + sucre + eau dans la casserole en inox, ajoutez du jus de citron et … une pincée de carbonate de calcium.

Bonnes confitures et régalez-vous !

Constantin Agouridas