Les vidéos du colloque Chimie et Alexandrie sont en ligne

Rubrique(s) : Événements

Vous pouvez retrouver les vidéos du colloque Chimie et Alexandrie ici.

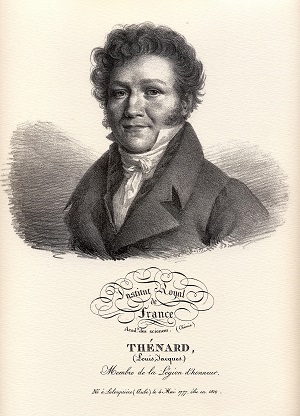

Pure découverte scientifique au départ, l’eau oxygénée ou peroxyde d’hydrogène a été un composé aux propriétés que le chimiste Louis-Jacques Thenard (1777-1857) a étudiées de manière systématique en 1818 tout en cherchant des applications possibles. Celles-ci devaient par la suite offrir de multiples débouchés industriels qui restent toujours d’actualité.

La découverte d’un nouveau composé chimique

Chimiste de renom, connu pour ses nombreuses contributions en chimie, Thenard s’est toujours préoccupé de mettre la science au service de l’industrie. Avant sa découverte, il avait été remarqué par la mise au point d’un bleu de cobalt (ou bleu Thenard) en 1803, utilisé dans la peinture à l’huile pour remplacer le lapis-lazuli. Il avait aussi contribué à la conception d’une nouvelle méthode de fabrication de la céruse (carbonate de plomb) et le procédé avait été industrialisé par le chimiste Roard à Clichy. Thenard était aussi connu pour avoir fait des recherches avec son collègue Joseph Gay-Lussac à l’École polytechnique entre 1808 et 1811 sur l’isolement du sodium et du potassium par électrolyse, ainsi que par des études sur plusieurs composés organiques dont ils avaient élucidé la composition. Formé par Vauquelin, Thenard était en effet un excellent analyste. Élu membre de l’Académie des sciences en 1810, Thenard, devint baron en 1825 en reconnaissance pour sa contribution à la préservation contre l’humidité des peintures sur la coupole du Panthéon. Il fut élu en 1832 président de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale.

De la découverte à l’invention

Dans les années 1810, lors de recherches sur les composés dérivés de métaux, Thenard observa qu’un oxyde de baryum en milieu acide donnait lieu à la formation d’une solution aqueuse qui montrait un dégagement gazeux inattendu. Sa curiosité fut satisfaite lorsqu’il constata qu’il s’agissait d’un dégagement de dioxygène de la solution. Et l’analyse de ce liquide révéla qu’il contenait une proportion inhabituelle d’oxygène par rapport à la composition de l’eau ordinaire. D’où le nom d’ « eau oxygénée » qu’il donna à ce nouveau composé. Ses recherches pour identifier et décrire le nouveau composé devaient donner lieu à une série de mémoires présentés à l’Académie des sciences.

Composé de formule H2O2, le peroxyde d'hydrogène, nom actuel de l’eau oxygénée, est un liquide clair, légèrement plus visqueux que l'eau, incolore en solution. Thenard s’intéressa aux puissantes propriétés oxydantes du composé et aux applications possibles.

Des applications multiples

Voulant trouver une première application pratique de l’« eau oxygénée », Thenard et son ami le peintre et chimiste Léonor Mérimée pensèrent qu’un essai pouvait être fait pour enlever des taches brunes sur une gravure ancienne. Au moyen d’un pinceau fin, le produit fut mis au contact avec les taches du papier. Celles-ci étant dues à du sulfure de plomb donc brunes, le traitement les transforma en sulfate de plomb blanc. Le résultat étant positif, c’était le premier succès de l’eau oxygénée dans le blanchiment d’un papier, un procédé qui sera industrialisé par la suite.

Toutefois à cette époque, les applications n’étaient pas encore nombreuses. À part les beaux-arts, c’est la médecine qui a employé le produit comme désinfectant. L’emploi à l’échelle industrielle sera réalisé par la suite au moment où des industries auront besoin d’un composé de blanchiment ou de désinfection en grandes quantités.

Si le procédé de préparation de Thenard a été poursuivi jusqu’au XXe siècle, toutefois le procédé électrolytique a supplanté le procédé chimique original. Le peroxyde d’hydrogène est alors produit par électrolyse de l’acide sulfurique ou de l’hydrogénosulfate d’ammonium avec oxydation anodique, puis hydrolyse de l’acide peroxodisulfurique H2S2O8 ou du peroxodisulfate d’ammonium formé. La distillation permet alors de produire des solutions plus concentrées et plus stables.

Le peroxyde d'hydrogène sert beaucoup pour le blanchiment de la pâte à papier et des textiles. C’est un procédé écologique sans chlore. Il est aussi utilisé pour le traitement des eaux, des sols et des gaz (désulfuration, deNox, etc.) ou comme désinfectant des piscines.

À basse concentration, environ 5%, il sert à décolorer les poils et cheveux, d’où l'expression de« blonde peroxydée », ou, comme fixateur, pour achever une permanente. Il peut servir aussi pour le blanchiment des dents. Désinfectant pour un traitement local il sert au nettoyage des plaies, réputé contre le tétanos et contre indiqué pour les bactéries aérobies (ex : staphylocoque). L'eau oxygénée a été utilisée pendant plusieurs années comme révélateur d'hémoglobine en police scientifique. Cette découverte a été faite par le chimiste allemand Christian Schönbein (1799-1868).

À haute concentration, il peut servir de comburant pour la propulsion de fusées. En se décomposant dans le réacteur il fournit le dioxygène nécessaire à la combustion des combustibles auxquels il est associé. Enfin, le peroxyde d'hydrogène est aussi utilisé lors de la fabrication d'explosifs peroxydés comme le peroxyde d'acétone ou TATP.

Pour en savoir plus :

- Louis-Jacques Thenard: un savant et un acteur de la première industrialisation.

- Produits du jour de la société chimique de France (peroxyde d’hydrogène)

- Découverte du peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée)

- Fabrication industrielle de l’eau oxygénée

Une démonstration pédagogique et scientifiquement convaincante dans un village situé à 1500 m d’altitude : la transition énergétique est possible. Puy-Saint-André est le premier village de France énergétiquement autonome et c’est rentable !

Des exemples concrets qui montrent comment on peut associer soleil, eau, vent, énergie pour réussir une production d’énergie renouvelable locale et efficace pour aboutir à 16 centrales photovoltaïques autour du village et reliées au réseau.

Un très bel exemple de développement durable.

Film Trophée d’or – Habitat, bâtiments et urbanisme au Deauville Green Awards 2019.

Source : Clins d'oeil de la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie

Découvrez la réalisation encore en cours de développement du radar à pénétration de sol qui permettra de sonder le sous-sol de la planète Mars et d’identifier les endroits potentiellement intéressants pour recueillir des échantillons. L’objectif est de trouver des traces de vie passée et éventuellement présente.

Rendez-vous en juillet 2020 pour la fenêtre de tir vers Mars.

Source : Clins d'oeil de la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie

Utilisé pour l'alimentation humaine, le beurre, au milieu du XIXe siècle, était rare, donc cher et se conservait mal. Trouver un produit de même valeur nutritive, ne présentant pas ces inconvénients, était nécessaire pour la marine ou les armées. Cette prise de conscience conduisit Napoléon III à lancer un concours, dont le lauréat fut, en 1869, le pharmacien Hippolyte Mège, l’inventeur de la margarine.

L’inventeur et sa démarche inventive

Né à Draguignan le 24 octobre 1817, fils d'instituteur, Hippolyte Mège se forme à la pharmacie par apprentissage, successivement à Draguignan, Aix-en-Provence, puis Paris. Il sera ensuite interne à l'Hôtel-Dieu.

Passionné par la recherche, Hippolyte Mège (qui adjoindra à son nom celui de sa mère : Mouriès) se révèle un inventeur fécond, déposant, à partir de 1840, de nombreux brevets couvrant des inventions dans les domaines de la pharmacie, de l'alimentation, de la diététique et de la chimie. Ses résultats lui vaudront de nombreuses récompenses et distinctions, dont la Légion d'Honneur remise en personne par l'Empereur en 1861. C'est donc un chercheur confirmé qui répond en 1869 au concours « Découvrir un produit propre à remplacer le beurre ordinaire pour la marine et les classes peu aisées ».

Son invention résulte d'une observation fortuite, faite à la ferme expérimentale de Vincennes : le lait de vaches mises à la diète contient toujours des matières grasses. Celles-ci ne peuvent donc provenir que des réserves en graisse de l'animal, qui se trouvent émulsifiées au cours du métabolisme.

En s’inspirant des travaux de Chevreul, Hippolyte Mège travaille sur l'émulsification du suif en milieu aqueux jusqu'à obtenir un produit de point de fusion et de texture (tartinable) proches de ceux du beurre. Il lui donne le nom de « oléo-margarine », d'après le grec « margaron » (perle) et ine du fait de sa couleur nacrée, dépose un brevet le 15 juillet 1869.

Lauréat du concours, Mège poursuit ses travaux sur le développement du produit et son procédé de fabrication, mais ceux-ci sont temporairement interrompus par la Guerre de 1870.

Le développement d'un nouveau produit et de son procédé de fabrication

La commercialisation du produit n'interviendra qu'à partir de 1872, avec pour premier champ d'application celui de la Marine qui souffrait le plus des insuffisances en beurre. Dans l'intervalle, l'inventeur aura amélioré le produit en réalisant l'émulsification du suif dans du lait, et vendu son brevet à Anton Jurgens, négociant de beurre hollandais. Celui-ci s'associera alors à la firme Van den Bergh pour créer la société néerlandaise « Margarines unies » qui finalement, fusionnera en 1930 avec l'entreprise des frères Lever (savonneries) pour fonder le groupe anglo-néerlandais Unilever.

Le procédé de fabrication comporte comme étapes successives : la liquéfaction à chaud d’un corps gras, son émulsification en milieu à base aqueuse, la solidification du produit par refroidissement, son malaxage puis le conditionnement en pains ou barquettes.

Les retombées et l’industrie margarinière

À partir des années 1880, le nombre de margariniers explose. La première margarine de grande diffusion (société Astra) est produite en Normandie à partir de 1910. Le succès remarquable du produit n'empêchera malheureusement pas l’inventeur de terminer sa vie (1880) dans la pauvreté et l'oubli, à un point tel qu'aucun journal ne mentionnera son décès.

La production et la commercialisation de la margarine connaissent ensuite de nombreuses améliorations pour satisfaire les besoins et goûts des consommateurs et les exigences de la diététique et de la santé : utilisation de matières grasses végétales (huiles) en substitution aux matières grasses animales, optimisation des degrés d'hydrogénation pour maîtriser le point de fusion, choix d'huiles à teneur élevée en acides gras insaturés, notamment tournesol (1968), supplémentation en vitamines (1992), en stérols végétaux (2000) pour lutter contre l'hypercholestérolémie, enrichissement en acide gras comportant une insaturation sur le 3ème carbone à partir du groupe méthyle (surnommé « oméga 3 »), ou mise au point de produits allégés.

Tous ces produits, aussi sophistiqués soient-ils, correspondent tous à la définition légale européenne de la margarine : « Produit obtenu par mélange de matière grasse et d'eau, de lait ou de dérivés, se présentant sous la forme d'une émulsion renfermant au moins 80 g de matière grasse par 100 g de produit fini dont au plus 3% d'origine laitière » qui correspond en tous points à l'invention d' Hippolyte Mège-Mouriès.

Pour en savoir plus :

- Hippolyte Mège-Mouriès (1817-1880) : Site de la Société d'histoire de la pharmacie (rechercher Mouries dans le moteur de recherche)

- La margarine, site L’école buissonnière

- La margarine, "blanc de perle", site de la Fédération des Industries des Corps Gras

Vidéo : Réalisation : François Demerliac ; Auteur scientifique : G. Emptoz et G. Kimmerlin ; Production : Fondation de la Maison de la Chimie / Virtuel

Ferdinand Fouqué (1828-1904), géologue minéralogiste, a laissé des carnets qui se trouvent aujourd’hui aux archives de l’Académie des sciences. Il y relate notamment ses démarches auprès des académiciens en vue de les convaincre de soutenir son élection à l’académie. À cette occasion il brosse de plaisants tableaux de ses rencontres. C’est ainsi qu’il dépeint la visite qu’il fit à Eugène Chevreul (1786-1889) âgé, à son laboratoire des Gobelins, « par une journée pluvieuse du mois d’avril ».

« Mes visites à M. Chevreul ont été pleines d’intérêt. […] Après avoir traversé une longue cour bordée de bâtiments en ruine, et ouvert une porte vitrée je pénètre dans une pièce humide encombrée d’ustensiles de chimie en désordre. […] J’avise un petit escalier tortueux et monte au premier étage. Là je trouve un jeune homme qui me fait traverser plusieurs grandes pièces et me conduit vers mon vénérable électeur. Le désordre et l’encombrement ne sont plus moindres au premier étage qu’au rez de chaussée.

Tout est recouvert d’une épaisse couche de poussière. C’est ainsi que devaient être les cuisines au bout de 100 ans dans le palais de la Belle au bois dormant ».

Mais la Belle ne dormait pas.

Fouqué montre au savant des préparations microscopiques de roches : « je dois dire qu’il fut vivement impressionné […] Je dus lui consacrer plusieurs matinées de dimanche. C’était vraiment merveilleux de voir ce vieillard de 95 ans se passionnant pour ces recherches délicates. Quand je voulais clore la séance, il me retenait par le bouton de mon habit et réclamait encore un quart d’heure d’étude. »

Fouqué fut élu le 13 juin 1881 devant Albert Gaudry (1827-1908) professeur de paléontologie au Muséum, qui fut élu, lui, 7 mois plus tard, le 16 janvier 1882. Chevreul, directeur du Muséum de 1864 à 1879, avait eu à se plaindre de Gaudry dans les affaires de l’administration du Muséum. Il était rancunier : « Le plus comique des membres de l’Institut, poursuit Fouqué, était M. Chevreul. Furieux du résultat de l’élection, il flanquait des coups de pied aux fauteuils de l’Institut ; il a dû certainement en démolir quelques-uns. Son front s’était ridé et ses mèches de cheveux blancs semblaient avoir subi le souffle de la tempête. Je le savais mal disposé pour Mr Gaudry, dont il appelait les œuvres des gaudrioles, mais je ne le croyais pas capable d’emportements aussi juvéniles. »

Pour en savoir plus :

Eugène Chevreul (1786-1889), savant placide ?, Jostte Fournier, L’Actualité chimique n° 405 (mars 2016) pp. 40-43

|

Avant de traverser la rue, passez donc au Village de la Chimie

|

Avant de traverser la rue, passez donc au Village de la Chimie

Rubrique(s) : Éditorial

Lycéens, étudiants, et même parents, un avenir ça se prépare. Et si vous en êtes convaincus, il y a des coïncidences à ne pas manquer. Alors que Parcours up vient de s’ouvrir fin janvier, les 15 et 16 février prochain se tient à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris le « Village de la chimie des sciences de la nature et de la vie », très grand rassemblement d’entreprises et d’établissements essentiel pour obtenir un large panorama des emplois et métiers de la chimie.

Le village regroupe plus de 30 entreprises, PME, starts-up et grandes industries, ainsi que plus de 30 établissements de formation, universités, grandes écoles et institutions spécialisées.

Ainsi vous pourrez au Village :

- vous informer auprès des entreprises des métiers, des profils recherchés, des déroulements de carrières dans l’industrie. Des spécialistes ingénieurs et des chargés des ressources humaines répondront à vos questions.

- vous orienter grâce aux établissements et aux responsables de formation présents qui vous renseigneront sur les filières et parcours du CAP au BTS, IUT, prépas, licences Pro, masters, écoles d’ingénieurs, doctorats, sans oublier l’apprentissage.

- vous préparer à la recherche d’emploi grâce aux ateliers pour vous entraîner à une utilisation efficace d’internet et des réseaux sociaux.

- vous exercer à l’entretien d’embauche et pourquoi pas vous initier à la création d’entreprise.

De nombreuses conférences et tables rondes peuvent aussi vous donner un large aperçu des applications novatrices de la chimie pour résoudre les grands défis de l’énergie, de l’environnement et de la santé.

La France a besoin de techniciennes et de techniciens, d’ingénieures et d’ingénieurs, de chercheuses et de chercheurs. La chimie et la biochimie sont les secteurs industriels où la parité homme/femme est presque réalisée. Venez nombreux et nombreuses, les métiers de la chimie vous attendent à la Cité des sciences et de l’industrie les 15 et 16 février.

En complément la tenue d’un stand d’information, le vendredi et le samedi à 14h, Mediachimie anime une conférence sur le thème : La chimie, science de l’innovation, recrute !

Découvrez les formations et les métiers qui embauchent sur le site d’orientation mediachimie.org.

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

Février 2019

Site du village : http://www.villagedelachimie.org

Planning des conférences : http://www.villagedelachimie.org/inscrivez-vous/planning-des-conferences-et-ateliers/

|

6 février : journée de la mole

|

6 février : journée de la mole

Rubrique(s) : Événements

La Journée de la mole est une fête officieuse célébrée par les chimistes, dont la date utilise la valeur du nombre d’Avogadro qui définit le nombre de molécules d’un élément dans une mole. Il vaut approximativement 6,02 × 1023.

En Amérique du Nord, elle est célébrée le 23 octobre à 6:02 (6:02 10/23 en prenant la date au format américain). En France plusieurs initiatives ont été lancées en choisissant la date du 6/02 à 10h23.

À cette occasion, Mediachimie vous propose de voir une courte vidéo sur Avogadro. La valeur du nombre d’Avogadro dans cette vidéo est celle en vigueur jusqu’au 19 mai 2019.

Amedeo Avogadro n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait à son époque. Docteur en droit de l'université de Turin, on le retrouve en 1800 à Paris où il travaille à la commission des poids et mesures. Désormais il aime la physique et la mathématique qu'il enseigne au Collège royal. Mais la chimie le rattrape et ce n'est qu'en 1811 qu'il formule sa fameuse hypothèse, contribution qui passera quasi inaperçue.

Homme doux et discret Amedeo vécut jusque 80 ans balloté par les diverses révolutions et changements de régimes italiens, consacrant son temps à son enseignement et sa famille. Il n'a pas recherché la célébrité.

Le "legislatore delle molecole" piémontais modeste devra la reconnaissance à un autre italien Stanislao Cannizzaro qui publie en 1858 son mémoire Sunto di un corso di Filosofia chimica (Résumé d'un cours de philosophie chimique) qui lève la confusion molécules - atomes et permet l'application de l'hypothèse d'Avogadro.

En savoir plus sur la définition de la mole

Depuis la 14e Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) en 1971, la mole est une unité de base du système international SI définie de la façon suivante : « La mole (mol) est la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. » Sa valeur est mesurée à 6,022 140 857 × 1023 mol−1.

En novembre 2018 lors de la 26e CGPM, la mole a été redéfinie à partir de la valeur numérique fixée de la constante d’Avogadro. Le nombre d’Avogadro est fixée exactement à 6,022 140 76 × 1023 mol-1. Cette nouvelle définition entrera en vigueur le 20 mai 2019.

Voir aussi

https://www.lne.fr/fr/comprendre/systeme-international-unites/mole

|

Diffusion en direct du colloque Chimie et Alexandrie dans l'Antiquité

|

Diffusion en direct du colloque Chimie et Alexandrie dans l'Antiquité

Rubrique(s) : Événements

Vous qui n’aviez pas la possibilité de venir à la Fondation de la Maison de la Chimie, vous avez pu assister en direct au « Colloque Chimie et Alexandrie dans l'Antiquité ».

sur Mediachimie ou sur Youtube

La captation des conférences sera bientôt disponible en ligne et le leur mise à disposition sera indiquée sur la page d'accueil de Mediachimie.

Alexandrie fut le plus grand foyer culturel de la Méditerranée, la plus grande ville du monde grec et un pôle commercial majeur.

Jean-Yves Empereur et Marie-Dominique Nenna, du Centre d’Études Alexandrines, se sont consacrés à l’étude du patrimoine archéologique et historique de la ville d’Alexandrie et ce, sous toutes ses formes, tant terrestres que sous-marines. Ces fouilles donnent accès à l’histoire de la ville d’Alexandrie depuis sa fondation en 331 avant J.-C. jusqu’à nos jours. L’ensemble des recherches ont permis de connaître et de comprendre le rôle d’Alexandrie dans les échanges en Méditerranée et au-delà avec la production et le commerce, notamment de céramiques, d’amphores, d’objets en verre, de la pierre architecturale comme des pierres semi précieuses. La chimie a joué un rôle important dans le monde alexandrin antique et elle joue aussi un rôle important dans l’étude archéologique et dans la conservation de ces témoignages.

Des experts de ces différents domaines vont illustrer ces points à partir de nombreux exemples issus du patrimoine alexandrin et vont montrer l’extraordinaire évolution récente de la recherche archéologique qui permet d’avoir accès à une compréhension renouvelée du patrimoine de l’humanité et de le rendre accessible au plus grand nombre.

Marietta Blau (1894-1970) soutient une thèse sur l’absorption des rayons gamma, et travaille à l’Institut du radium de Vienne de 1923 à 1938. Elle utilise les méthodes photographiques de détection des particules chargées. Elle vient à Paris en 1933 au laboratoire de Marie Curie. Après l’Anschluss, en 1938, elle doit quitter Vienne pour Oslo puis Mexico et se rend enfin aux États-Unis où elle poursuit ses travaux sur les particules. Elle rentre à Vienne en 1960 et donne des cours au CERN.

Elle est née à Vienne le 29 avril 1894 où son père est avocat à la Cour de justice. Elle poursuit des études à Vienne et entre à l’université en 1914 où elle étudie les mathématiques et la physique. Elle soutient une thèse sur l’absorption des rayons gamma (γ) en mars 1919 et travaille à l’institut de radiologie de l’hôpital central de Vienne.

Les conditions de travail n’étant pas faciles pour les femmes, elle part à Berlin en 1921 afin de travailler dans une usine de tubes à rayons X puis on la retrouve en 1922-1923 comme assistante à l’institut de médecine de l’université Johann Wolfgang Goethe de Francfort sur le Main. Elle présente à la fois la théorie et la pratique de la radiologie et des appareils à rayons X à des médecins.

En 1923, elle revient à Vienne et entre à l’Institut du radium dirigé par Stefan Meyer où elle travaille bénévolement. Elle poursuit les observations faites dès 1925 sur les traces laissées par les protons dans une émulsion photographique et son travail porte essentiellement sur les méthodes photographiques de détection des particules chargées qu’elle réalise avec une de ses étudiantes Hertha Wambacher.

En 1936, elles obtiennent le prix Haitinger décerné par l’Académie autrichienne des sciences pour leur travail sur les neutrons. Pendant l’année universitaire 1932-1933, elle se rend d’abord un semestre à Göttingen auprès du professeur Robert Wichard Pohl où elle travaille sur la physique du cristal, puis à Paris où elle étudie à l’Institut du radium auprès de Marie Curie.

Grâce à Victor Hess, elle expose en 1937 des plaques pendant cinq mois au mont Hafelekar en Autriche, et observe la première trace d’une réaction nucléaire provoquée par les rayons cosmiques. L’explosion du noyau d’un atome soumis au rayonnement cosmique, se traduit par plusieurs traces partant d’un point, qu’elle appelle « étoile ». Ce travail est récompensé par le prix Lieben en 1937.

En 1938, les Allemands pénètrent en Autriche et l’Anschluss est promulgué, Marietta Blau, qui est juive, doit quitter l’Autriche. Lors de son départ de Hambourg, ses appareils ainsi que ses papiers lui sont retirés. Ils n’ont jamais été retrouvés. Elle se rend d’abord à Oslo où elle travaille une année avec Ellen Gleditsch, professeur de chimie à l’université depuis 1929. Ellen Gleditsch était allée à Vienne à l’Institut du radium en 1937 et y avait rencontré Marietta Blau.

Grâce aux recommandations d’Albert Einstein, elle devient professeur à l’université technique de Mexico de 1939 à 1944. Lorsque sa mère meurt en 1944, elle quitte le Mexique et s’installe à New York auprès d’un de ses frères. Elle travaille d’abord dans un laboratoire privé, le Canadian radium et uranium Corporation, puis, en 1948, entre à l’université Columbia à New York., De 1950 à 1955, elle travaille au Brookhaven National Laboratory à Upton (Long Island), avec Seymour Lindenbaum et Robert Rudin, à la mise au point de l’utilisation des plaques photographiques aux mesures des intensités des neutrons lents. Enfin, de 1956 à 1960, elle est professeur à l’université de Miami en Floride.

Sa vue se détériorant elle rentre en Autriche en 1960 car les soins y sont moins chers qu’aux États-Unis. De 1960 à 1964, elle travaille, à nouveau gratuitement, à l’institut du radium à Vienne. En 1960, elle est sollicitée par le CERN pour y assurer un enseignement ainsi qu’à l’université de Berne.

En 1962, l’Académie autrichienne des sciences lui remet le prix Erwin Schrödinger mais ne l’accueille pas en son sein comme membre correspondant.

À la fin de cette année 1969, elle est hospitalisée et meurt quatre mois plus tard, le 27 janvier 1970.

Pour en savoir plus :

- Recherches physiques et chimiques sur la méthode de détection photographique des rayons H, Rev. gén. Sci. pur. app., t. 45 (1934) p 479

- Emploi de la méthode photographique de Chamié aux réactions et à l’électrolyse du polonium, Rev. gén. Sci. pur . app., t. 41 (1930) p 719

- Sur la constante de dissociation du RaA, Rev. gén. Sci.pur. app., t.35 (1924) pp.160