Un matériau est fabriqué dans le but d’obtenir un objet fonctionnel doué de propriétés physico-chimiques particulières. De la recherche à la production, les chimistes jouent un rôle transversal central pour répondre à la demande en nouveaux matériaux dans de nombreux secteurs comme l’électronique, l’éolien, le photovoltaïque, les piles, le bâtiment, les transports, l’aéronautique, les industries du sport et des loisirs, les médicaments, le paramédical…

Source : Série Les chimistes dans

Transformer les matières premières de base en produits plus élaborés, pour toutes les industries, les produits finaux manufacturés sont des produits chimiques (minéraux ou organiques), destinés principalement à des clients industriels, représentants de très nombreuses activités. On dit parfois que l’industrie chimique est « l’industrie des industries ».

Source : Série Les chimistes dans

|

Les joyeuses molécules de Noël

|

Les joyeuses molécules de Noël

Rubrique(s) : Éditorial

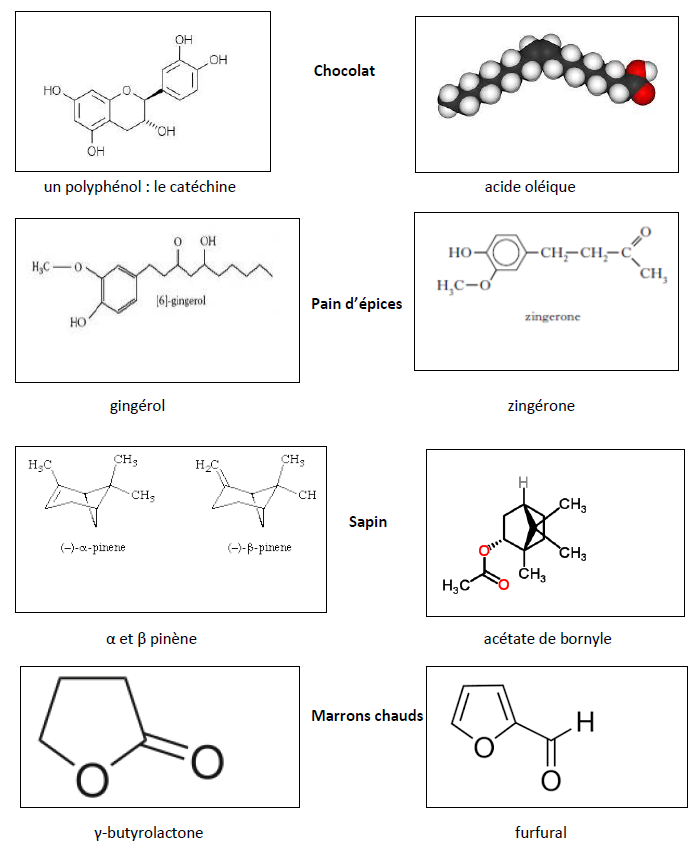

En ce temps de fêtes de Noël et de fin d’année, de nombreuses molécules vont nous bercer et nous enchanter, contribuant à l’atmosphère gourmande et odorante.

Tout d’abord place au roi de la fête : le chocolat (1) fabriqué à base d’ingrédients naturels dont le cacao et le sucre. Le cacao contient des polyphénols qui piègent les radicaux libres toxiques pour l’organisme. Il contient aussi des triglycérides dont en majorité l’acide oléique (2), un acide gras insaturé (omega-3), ingrédient idéal pour combattre le cholestérol (3). D’autres oligoéléments y sont présents comme le magnésium, le phosphore et le potassium sans oublier des endorphines stimulantes et euphorisantes (4), bien nécessaires en hiver.

Viennent aussi d’autres molécules au sein des délicieux pains d’épices. D’abord le gingérol du gingembre lui donne son piquant. Pour le gout de saveur douce, sucrée et un peu épicée, la molécule responsable est la zingérone qui apparait lorsque le gingembre est chauffé pendant la cuisson (5).

Pour se réchauffer en ville, vous prendrez bien un cornet de marrons bien chauds. Lorsqu’elles sont grillées, les châtaignes dégagent quantité de composés volatils par réactions à haute température. La chaleur développe aussi diverses molécules dont le γ-butyrolactone qui donne en bouche un léger gout sucré caramélisé et le furfural qui apporte le côté boisé avec une légère odeur d’amande (6).

Les molécules odoriférantes sont aussi de la partie pour Noël. Ne serait-ce que l’odeur forte et magique des aiguilles du sapin. La responsable est la molécule pinène, présente sous ses deux formes isomères α et β. L’α-pinène est connu comme antiseptique présent également dans la lavande et la sauge. L’autre odeur fraiche du sapin est celle de l’acétate de bornyle utilisé aussi dans les parfums ou les désodorisants (7). Synthétisé naturellement par plusieurs conifères il est aussi utilisé en phytothérapie pour ses propriétés sédatives (8). Côté cadeaux, vous recevrez ou offrirez peut-être des parfums, subtils mélanges de produits naturels et de composés synthétisées (9) (10).

Enfin, si lors des repas de fêtes vous garnissez la table avec du houx n’ingérez pas les baies rouges, elles contiennent des alcaloïdes qui peuvent être toxiques en grande quantité (11). De même, en vous embrassant sous le gui à la Saint-Sylvestre comme le veut la tradition, ne laissez pas trainer par terre trop de baies blanches translucides, elles contiennent de la viscotoxine qui est toxique, tant pour les hommes que pour les animaux de compagnie.

Laissez-vous entourer de molécules naturelles et euphorisantes. Joyeux Noël et bonnes fêtes !

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

décembre 2018

Pour en savoir plus sur Mediachimie.org

(1) Le chocolat est-il bon pour la santé ?

(2) Acide oléique (produit du jour de la SCF)

(3) Les emplois thérapeutiques du chocolat

(4) Sport et cerveau (Chimie et... Junior)

(5) Le gout : de la molécule à la saveur

(6) Les méthodes de mesure des odeurs : instrumentales et sensorielles

(7) Vision d’avenir de l’industrie dans le domaine des parfums, arômes, senteurs et saveurs

(8) Un exemple de production de substances actives ; le pouvoir des plantes

(9) Le laboratoire des odeurs (vidéo)

(10) Ingrédients odorants et design olfactif

(11) La bonne chimie est-elle dans le bon dosage ?

Image d'illustration © DR. Images sous licence CC0 sauf cake pain épices (licence CC2, F. Voisin Demery)

|

La catalyse hétérogène : de l'empirisme à la modélisation

|

La catalyse hétérogène : de l'empirisme à la modélisation

Rubrique(s) : Zoom sur...

La catalyse hétérogène concerne des domaines importants tels que la dépollution ou la production d’énergie. Plus de 80 % des réactions catalytiques industrielle sont de type hétérogène.

Premier exemple : pour réduire les gaz émis par la combustion des carburants, les normes actuelles demandent de réduire de plus de 98 % les gaz émis (hydrocarbures non brûlés, CO et oxydes d’azote NOx) avec une efficacité durant plus de 160 000 km. Les pots catalytiques actuels sont capables d’atteindre ces objectifs avec des conditions de température supérieures à 1 000°C mais aussi dès les premières secondes après le démarrage du véhicule !

Second exemple : on cherche à produire directement des carburants « propres ». Par exemple la synthèse de Fischer-Tropsch (FT) permet de produire à partir du gaz de synthèse CO + H2 des carburants à partir du gaz naturel, de la biomasse ou du charbon. Ainsi le gazole issu par cette réaction est dit propre car il ne contient ni soufre, ni composés aromatiques et a un excellent indice de cétane supérieur à 75 %. Des productions par FT d’hydrocarbures lourds (supérieurs à C20) utilisent le cobalt comme catalyseur.

[...]

Le jeu Super Kimy de nouveau disponible en ligne

Rubrique(s) : Événements

Le serious game Super Kimy, destiné aux enfants de 10-12 ans, est disponible en ligne. Élaboré par la Fondation de la maison de la chimie avec une équipe pédagogique, des scientifiques et des industriels, ce jeu permet de découvrir et de comprendre les applications récentes de la chimie tout en s’amusant. Une véritable aventure au cœur de la chimie d'aujourd'hui !

(nécessite Adobe Flash Player)

Ce jeu peut être utilisé de manière autonome par chaque enfant (nécessite une inscription avec identifiant et mot de passe pour sauvegarder les progressions) mais aussi par chaque professeur comme support pédagogique de classe (un espace enseignant est disponible et comprenant des fiches activités, des quiz téléchargeables).

Scénario

Super Kimy, un petit chimiste de 10 ans, a besoin des récentes innovations de la chimie pour protéger la Terre de Nefastos, incarnation des fléaux actuels : raréfaction de l’eau potable, épuisement du pétrole, augmentation des gaz à effet de serre, augmentation du nombre de cancer, brûlures par les rayons solaires.

Le joueur est invité à se battre au côté de SuperKimy et de ses acolytes, les Kimics, pour accomplir quinze missions et déjouer ainsi les plans de Nefastos. Il faudra rendre l’eau potable dans les pays sous-développés, réduire les gaz émis par les pots d’échappement, couvrir une ville de panneaux solaire, créer de l’essence verte, mettre au point une crème de protection solaire…

Pour participer à ce combat le joueur doit faire preuve d’adresse et de réflexion pour comprendre tout en s’amusant les dernières innovations de la chimie.

Colloque Chimie et Alexandrie dans l'Antiquité (février 2019)

Rubrique(s) : Événements

Le cycle des Colloques “Chimie &…” s'enrichit d’un nouvel opus

Chimie et Alexandrie dans l'Antiquité

Mercredi 13 février 2019

Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris

À l’époque de l’apogée de la civilisation hellénistique, Alexandrie fut le plus grand foyer culturel de la Méditerranée, la plus grande ville du monde grec et un pôle commercial majeur. Depuis sa création en 1990 le Centre d’Études Alexandrines, sous les directions successives de Jean-Yves Empereur et Marie-Dominique Nenna, se consacre à l’étude du patrimoine archéologique et historique de la ville d’Alexandrie et ce, sous toutes ses formes, tant terrestres que sous-marines. Les fouilles terrestres concernent les contextes domestiques, utilitaires, religieux et funéraires. Les fouilles sous-marines portent principalement sur le site du phare d’Alexandrie et sur les épaves un peu plus au large.

Ces fouilles donnent accès à l’histoire de la ville d’Alexandrie depuis sa fondation en 331 avant J.-C. jusqu’à nos jours. Les objets tant du monde gréco-romain que du monde arabo-musulman montrent un monde où les réseaux eurasiens d’échanges se sont rencontrés pour partie à Alexandrie dans un processus accéléré de globalisation.

L’ensemble des recherches menées par le Centre d’Études Alexandrines permet de connaître et de comprendre le rôle d’Alexandrie dans les échanges en Méditerranée et au-delà avec la production et le commerce, notamment de céramiques, d’amphores, d’objets en verre, de la pierre architecturale comme des pierres semi précieuses. La chimie a joué un rôle important dans le monde alexandrin antique et elle joue aussi un rôle important dans l’étude archéologique et dans la conservation de ces témoignages.

L’archéologie moderne utilise en effet largement les méthodes de la chimie, non seulement pour la caractérisation, mais aussi pour la conservation et la restauration des objets. Elle permet aussi de redécouvrir la chimie utilisée dans des technologies de fabrication des objets du monde antique et médiéval, celle des matériaux utilisés, mais aussi de comprendre la chimie du vieillissement des objets des fouilles sous-marines.

Des experts de ces différents domaines illustreront ces points à partir de nombreux exemples issus du patrimoine alexandrin et montreront l’extraordinaire évolution récente de la recherche archéologique qui permet d’avoir accès à une compréhension renouvelée du patrimoine de l’humanité et de le rendre accessible au plus grand nombre.

Bernard BIGOT

Président de la Fondation de la Maison de la Chimie

Directeur Général de l’Organisation internationale ITER

Les inscriptions, gratuites mais obligatoires, sont ouvertes dès à présent.

Socle :

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Programme Cycle 4 :

- Organisation et transformations de la matière

- Des signaux pour observer et communiquer

Source : D’après l’article La chimie crée sa couleur sur la palette du peintre de Bernard Valeur publié dans l’ouvrage « La chimie et l’art », EDP Sciences, 2010, ISBN : 978-2-7598-0527-3

Socle :

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Programme Cycle 4 :

- Décrire la constitution et les états de la matière

Source : D’après l’article La chimie au service du goût de Patrick Etiévant publié dans l’ouvrage « La chimie et l’alimentation », EDP Sciences, 2010, ISBN : 978-2-7598-0562-4

Rencontre avec Jean-Marie Lehn (Prix Nobel de chimie) : De la Matière à la Vie : Chimie ? Chimie !

Rubrique(s) : Événements

Dans le cadre du cycle de rencontres avec un académicien (année 2018) de l'Académie des sciences, venez rencontrer et poser vos questions à un académicien : Jean-Marie Lehn !

Rencontre avec Jean-Marie Lehn, membre de l'Académie des sciences, de 17h00 à 19h00, dans la Grande salle des séances de l’Institut de France - Inscription obligatoire avant le 11 décembre 2018

Socle :

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques (Expliquer l’impact de différentes activités humaines sur l’environnement)

- Les représentations du monde et de l’activité humaine (Analyser quelques enjeux du développement durable dans le contexte des sociétés étudiées)

Programme Cycle 4 :

- Utiliser une équation de réaction chimique fournie pour décrire une transformation chimique observée

- Identifier les sources, les transferts et les conversions d’énergie

- Identifier les différentes formes d’énergie

- Etablir un bilan énergétique pour un système simple (sources, transferts, conversion d’un type d’énergie en un autre)

Source : D’après l’article Le stockage de l’énergie dans le monde des transports de Dominique Larcher et François Darchis publié dans l’ouvrage « Chimie et transports », EDP Sciences, 2014, ISBN : 978-2-7598-1075-8