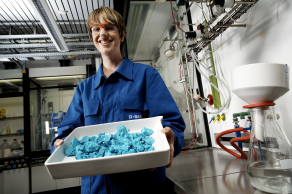

Technicien de formulation (H/F)

EN BREF

Le technicien de formulation donne naissance au produit final sur la base d’un cahier des charges définissant notamment les caractéristiques physico-chimiques, l’activité et la stabilité du composé recherché. Le technicien de formulation doit avoir le sens de l’observation, être créatif, organisé et avoir le goût du travail en équipe.Des compétences pluridisciplinaires

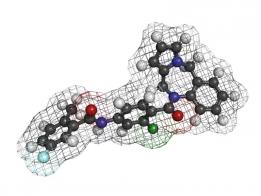

En utilisant ses compétences dans les domaines de la chimie, de la physico-chimie et de l’analyse, le technicien de formulation a la responsabilité de mettre en œuvre des essais de mélanges ou combinaisons de produits et d’en effectuer les analyses. Le composé obtenu doit posséder des propriétés physico-chimiques spécifiques afin de répondre, dans des conditions d’utilisation ou d’administration particulières, au cahier des charges imposé.

La formulation, domaine en évolution permanente, fait de plus en plus appel aux sciences physiques et peut représenter un enjeu commercial décisif pour certains produits et certaines applications.

Présent dans beaucoup de secteurs d’activité

Le technicien de formulation exerce ses activités dans de nombreux secteurs : chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, agroalimentaire, colles, peintures, encres et vernis, pétrole, plasturgie, caoutchouc, énergie, automobile, aéronautique, matériaux, papiers spéciaux, nucléaire et énergies nouvelles, environnement… dans la recherche privée en industrie ou dans la recherche publique.

Spécificités de la formation

Le métier de technicien de formulation est accessible après BAC+2 (BTS ou DUT Chimie ou Formulation) ou BAC+3 (licence professionnelle Chimie ou Formulation) en formation initiale ou dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.

Ressources associées

En savoir plus

- Technicien(ne) formulation : autres appellations de ce poste et exemples complémentaires sur le site des Entreprises du médicament (LEEM)

- Focus Métier Technicien de formulation sur le site lesmetiersdelachimie.com

- Présentation du métier de formulateur - formulatrice sur le site de l’ONISEP

- Présentation du métier de formulateur dans les industries des peintures, encres et vernis sur le site Génération Industrie Peinture

Technicien environnement (H/F)

EN BREF

Le technicien environnement agit en amont, dans le cadre d’une démarche préventive, afin de préserver l’environnement de tout risque industriel.Ses missions

Le technicien environnement participe à la surveillance des rejets solides, liquides et gazeux ainsi que des nuisances sonores des unités de production de sites industriels en veillant au respect strict de la réglementation. Il a une démarche essentiellement préventive et s’appuie sur des moyens de contrôle analytiques dont il a la responsabilité d’assurer la maintenance.

En cas de dysfonctionnements ou de pollutions accidentelles, il participe à l’analyse qualitative et quantitative de l’évènement et de son impact potentiel sur les personnes et sur l’environnement. Il participe à la mise en place des différents plans de prévention et d’intervention pour le site et pour son environnement immédiat en collaboration avec les équipes de sécurité, les équipes de procédés et de production et les autorités administratives compétentes.

La prévention des risques est sa préoccupation permanente, il contribue à faire passer le message sécurité et protection de l’environnement au sein de l’entreprise.

Compétences et secteurs d'activité

Le technicien environnement s’appuie sur de solides compétences en chimie et en analyse, éventuellement en biologie.

Ce métier est présent sur les sites de production industrielle dans de nombreux secteurs d’activité : chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, agroalimentaire, pétrole, plasturgie, caoutchouc…

Spécificités de la formation

Le métier de technicien environnement est accessible après un BAC+2 (BTS chimie, bioanalyse et contrôle ou DUT chimie, génie biologique) ou un BAC+3 (licence professionnelle avec enseignement en chimie, analyse et environnement). Certaines de ces formations peuvent exister à la fois en formation initiale et/ou en formation en alternance.

Ressources associées

Technicien en métrologie et instrumentation (H/F)

EN BREF

Le technicien en métrologie et instrumentation a la responsabilité de réaliser les opérations d’étalonnage, de calibrage, de qualification et de maintenance des appareils de mesure.Fiabilité, sécurité, qualité

Le technicien en métrologie et instrumentation doit mettre à disposition de tous les utilisateurs des matériels de mesure permettant de suivre les opérations en toute sécurité et en cohérence avec les normes de qualité et les notifications relatives au procédé ou au produit.

Dans le domaine de la chimie, il est amené à travailler sur du matériel très diversifié.

Il doit faire des diagnostics de dysfonctionnements, intervenir sur les appareils et faire si nécessaire des propositions d’amélioration ou des recommandations en terme de matériel le mieux adapté. Les pannes sur les instruments de mesure peuvent être lourdes de conséquences en termes de coûts liés aux interruptions des fabrications.

Il agit dans le cadre de la réglementation et du respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

Rigueur, autonomie, capacité d’analyse sont des qualités indispensables pour exercer cette activité.

Ce métier est présent dans toutes les branches de l’industrie. Pour ce qui concerne la chimie on le retrouve en R&D, procédés, production et analyse.

Présent dans beaucoup de secteurs d’activité

On trouve des techniciens en métrologie et instrumentation dans tous les secteurs d’activité de la chimie, de la parachimie (cosmétiques, peintures, adhésifs, matériaux, agrochimie, verres, plasturgie, élastomères…) et d’autres secteurs (pharmacie, énergie, automobile, aéronautique, nucléaire, pétrole, plasturgie, caoutchouc, matériaux, environnement…).

Spécificités de la formation

Le métier de technicien en métrologie et instrumentation est accessible après un BAC+2 (BTS ou DUT Métrologie, CIRA, Mesures physiques,Électronique…) ou un BAC+3 (licence professionnelle Gestion de la production industrielle, Métrologie…) en formation initiale ou dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.

Technicien de fabrication / production (H/F)

EN BREF

Le technicien de fabrication/production est un spécialiste qui peut être amené à intervenir tout au long de la chaîne de production, en contrôle, en support ou en intervenant dans le cas de dysfonctionnements.Polyvalence au service de la production

Le technicien de fabrication/production connaît parfaitement les différentes phases des opérations de production et le matériel de fabrication, de contrôle et d’automatisation. Il peut être amené à intervenir en support technique au démarrage de nouvelles productions, en cas de dysfonctionnements, de risques liés à la sécurité ou à l’environnement ou pour améliorer ou optimiser des productions existantes.

Il peut être en charge du pilotage de tout ou partie d’une installation complexe d’équipements plus ou moins automatisés dans une chaîne de fabrication.

Il peut aussi être amené à former les opérateurs et les agents de maîtrise sur les nouvelles productions et les nouveaux équipements.

Contrairement à l’agent de maîtrise, il n’a en général pas d’équipe à manager.

Des compétences multiples

Le technicien de fabrication/production doit avoir une compétence technique large en chimie, physico-chimie et en technologie des installations industrielles. Il doit être rigoureux, persuasif et réagir vite.

Présent dans beaucoup de secteurs d’activité

On trouve des techniciens de fabrication/production dans de très nombreux secteurs d’activité : chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, agroalimentaire, pétrole, plasturgie, caoutchouc, énergie, automobile, aéronautique, matériaux, nucléaire, environnement…

Spécificités de la formation

Le métier de technicien de fabrication/production est accessible après un BAC+2 (BTS ou DUT Chimie ou Génie chimique) ou un BAC+3 (licence professionnelle Chimie ou Génie chimique) en formation initiale ou dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.

Ressources associées

En savoir plus

- Pilote d'installation industries de process (H/F) sur le site Jetravailledanslachimie.fr

- Assistant(e) technique de fabrication des industries de process sur le site Jetravailledanslachimie.fr

- Focus Métier Assistant technique de fabrication sur le site metiersdelachimie.com

- Présentation du métier de technicien de fabrication dans les industries des peintures, encres et vernis sur le site Génération Industrie Peinture

Technicien Assurance Qualité (H/F)

EN BREF

Le technicien assurance qualité est un animateur de proximité dont le rôle est de faire passer sur le terrain auprès des équipes, la politique qualité de l’entreprise.La politique qualité d’une entreprise repose à la fois sur la réglementation en vigueur pour le secteur d’activité concerné et sur des règles propres à cette entreprise dépendant principalement de la nature de ses activités. Cette politique se traduit par la mise en place de critères de qualité.

Ses missions et ses outils

Le technicien assurance qualité a pour mission de sensibiliser et d’accompagner l’ensemble des salariés de l’entreprise dans la mise en œuvre de cette politique.

Ses outils sont les procédures, indicateurs, audits… qu’il contribue à élaborer, à diffuser parfois en faisant des formations, et à en contrôler l’efficacité sur le terrain.

Il peut être amené à mettre en place des actions préventives et correctives.

La politique qualité est applicable à tous les secteurs de l’entreprise mais est particulièrement développée au niveau des activités de R&D, de procédés et de production.

Son action s’applique à l’ensemble du personnel.

Compétences et qualités requises

Il doit bien connaître les activités, les équipements et les processus de l’entreprise.

Il a une formation en chimie et/ou en qualité et a une bonne maîtrise de la réglementation.

On lui demande de la rigueur, de la méthode, une capacité à travailler en équipe et à convaincre et un sens de la pédagogie.

De nombreux domaines et secteurs d'activités concernés

Ce métier est présent dans toutes les branches de l’industrie. Pour ce qui concerne la chimie on le retrouve en R&D, en procédés et en production. Il est aussi présent en parachimie (cosmétiques, peintures, adhésifs, matériaux, agrochimie, verres, plasturgie, élastomères…) et dans d’autres secteurs (pharmacie, énergie, automobile, aéronautique, nucléaire, environnement….).

Spécificités de la formation

Le métier de technicien assurance qualité est accessible après un BAC+2 (BTS ou DUT Chimie …) ou un BAC+3 (licence professionnelle chimie, assurance qualité…). Ces formations se font en formation initiale ou dans certains cas dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.

Spécialiste / Ingénieur Contrôle régulation / automatismes (H/F)

EN BREF

Le spécialiste ou ingénieur en contrôle régulation/automatismes a la responsabilité de la mise au point ou de l’adaptation de chaînes automatisées, de contrôles de régulation et de commande pour des équipements industriels ou de laboratoire.Faire preuve d’adaptabilité

Le spécialiste ou ingénieur en contrôle régulation/automatismes adapte le matériel commercial existant dont il gère l’approvisionnement ou conçoit de nouveaux équipements spécifiques en fonction du besoin de ses clients. Il supervise l’installation et en assure éventuellement la maintenance. Il assure une veille technologique dans son domaine de compétences.

Une conception bien pensée permettra d’améliorer la sécurité et la fiabilité des installations et ainsi d’en optimiser les coûts de fonctionnement.

Le spécialiste en contrôle régulation/automatismes travaillera aussi bien avec les équipes de R&D et d’analyse qu’avec celles de procédés et de production.

Il travaille dans le cadre de la réglementation et de règles strictes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

Des compétences pluridisciplinaires

Ses compétences touchent à des domaines tels que le génie des procédés et le génie chimique, la régulation, l’instrumentation, l’informatique et l’électronique.

Il doit avoir le sens de l’écoute et une bonne capacité à la conduite de projet.

Il anime une équipe de techniciens qu’il a la responsabilité d’évaluer. Il doit aussi veiller à leur formation et à leur évolution.

Présent dans beaucoup de secteurs d’activité

Le spécialiste ou ingénieur en contrôle régulation/automatismes travaille dans tous les secteurs d’activité de la chimie, de la parachimie (cosmétiques, peintures, adhésifs, matériaux, agrochimie, verres, plasturgie, élastomères...) et d’autres secteurs (pharmacie, énergie, automobile, aéronautique, nucléaire, environnement…).

Spécificités de la formation

Son niveau de formation est à BAC+5 (ingénieur ou Master Pro) plus particulièrement spécialisé en automatisme, contrôle et régulation. Ces formations se font en formation initiale ou dans certains cas dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.

Spécialiste / Attaché Affaires réglementaires (H/F)

EN BREF

Le spécialiste ou attaché affaires réglementaires a la responsabilité de mettre en oeuvre les actions permettant de garantir la conformité réglementaire des produits de l’entreprise.Pour un produit nouveau, le spécialiste ou attaché affaires réglementaires est en charge de la constitution et la rédaction du dossier réglementaire ou dossier d’homologation. Il apporte un soutien opérationnel à l’ensemble des équipes impliquées dans la constitution de ce dossier et en particulier les équipes de R&D, de développement, de production, de qualité et de marketing. Il rédige les procédures internes.

Il assure le dépôt auprès des autorités réglementaires et le suivi des étapes d’enregistrement.

Pour un produit déjà commercialisé, il prépare l’ensemble des éléments permettant d’assurer le renouvellement des autorisations de commercialisation.

Double compétence

Le spécialiste ou attaché affaires réglementaires s’appuie sur une double compétence, scientifique dans le domaine considéré et juridique afin de maîtriser l’ensemble des aspects réglementaires. Il doit être organisé, rigoureux, bon négociateur et bon rédacteur.

Où travaille-t-il ?

Il peut travailler au sein d’une entreprise (c’est le cas pour les grandes entreprises), pour un cabinet externe ou dans un organisme de réglementation.

On trouve des spécialistes/attachés affaires réglementaires dans de nombreux secteurs d’activité : chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, agroalimentaire…

Spécificités de la formation

Le spécialiste ou attaché affaires réglementaires a une formation BAC+5 (ingénieur, master ou doctorat dans le domaine scientifique considéré + formation juridique).

Ressources associées

Responsable marketing / Directeur marketing (H/F)

EN BREF

Le responsable marketing ou directeur marketing élabore et propose la politique marketing à la direction générale, sur la base des données marchés et en cohérence avec les orientations stratégiques de l’entreprise. Il est en charge de conduire cette politique.Une vision globale de l’entreprise

Le responsable ou directeur marketing a pour mission de détecter les opportunités de marchés ou de produits sur la base des besoins clients (grand public ou professionnels) et en prenant en compte la situation du marché, la position de la concurrence, les ressources et le savoir-faire interne de l’entreprise.

II peut contribuer ainsi à l’orientation des axes de recherche et suivre l’évolution des progrès en R&D. Il conduit les analyses préalables et le suivi avec une équipe de chargés d’études et d’assistants marketing qu’il anime, motive et développe.

Son action s’exerce aussi sur les produits existants afin de continuer à les faire vivre.

Il est partie prenante sur la fixation des prix, le lancement du produit, la politique de communication et l’analyse de l’impact du produit sur le marché. Il réajustera éventuellement la stratégie en fonction des réactions du marché.

Il travaille entre autres en interne avec les équipes de R&D, production, ventes et finance.

Une double compétence

Il a idéalement une double compétence scientifique/technique et marketing.

Il doit faire preuve de rigueur, de qualités d’analyse, d’anticipation, de créativité et de capacités managériales.

Présent dans beaucoup de secteurs d’activité

Le responsable ou directeur marketing peut exercer son activité dans les entreprises de production industrielle ou commerciales (chimie, parachimie, agrochimie, agroalimentaire, électronique, textile, pétrole, métallurgie, sidérurgie, mécanique, automobile, aéronautique, nucléaire…).

Spécificités de la formation

Le niveau de formation d’un responsable ou directeur marketing est un niveau BAC+5 avec éventuellement une formation complémentaire (ingénieur chimie + formation marketing, Master Pro spécialisé, école de commerce). Certaines de ces formations peuvent exister à la fois en formation initiale et/ou en formation en alternance.

Ressources associées

Responsable du développement des procédés chimiques et/ou biotechnologiques (H/F)

EN BREF

Le responsable du développement des procédés chimiques a pour mission de livrer aux clients des centres de production des procédés de fabrication fiables, optimisés au plan processus et au plan économique et totalement maîtrisés au plan de la sécurité.Un trait d’union entre recherche et production

Le responsable du développement des procédés chimiques et/ou biotechnologiques a la responsabilité de l’ensemble des moyens humains et techniques qu’il est en charge de coordonner.

Il contrôle les ressources budgétaires de son secteur et définit les priorités et les moyens nécessaires à la prise en charge des projets de développement en cohérence avec la stratégie industrielle de l’entreprise. Les impacts économiques sur le long terme sont très importants.

Il travaille en relation étroite avec la direction de la R&D et la direction industrielle.

Animateur et manager d’équipes

Il a la responsabilité de la gestion de l’ensemble des équipes des procédés dont il doit organiser, dans le cadre de la politique des ressources humaines de l’entreprise, l’évaluation des résultats et le développement.

Il est responsable du respect de la réglementation et des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

Ses compétences clés sont la chimie, la biotechnologie, le génie chimique ainsi que la conduite de projets, le management des hommes et sa capacité à décider.

Présent dans beaucoup de secteurs d’activité

Ce métier est présent principalement dans les domaines d’activités tels que chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, pétrochimie, plasturgie, caoutchouc, énergie, matériaux, nucléaire…

Spécificités de la formation

Son niveau de formation en France va de BAC+5 (école d’ingénieurs ou université) à BAC+8 (doctorat).

Le responsable du développement des procédés chimiques et/ou biotechnologiques peut être issu de la R&D après plusieurs années d’expériences en recherche puis en développement ou en procédés.

Ces formations jusqu’à BAC+5 se font en formation initiale ou dans certains cas dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.

Responsable des achats (H/F)

EN BREF

Le responsable des achats a pour mission de définir la politique achat de l’entreprise dans le cadre de contraintes financières définies, puis mettre en œuvre les moyens nécessaires à sa réussite.Ses missions

Le responsable des achats est en charge de l’achat de matières premières, de biens, de services et des produits nécessaires au fonctionnement de l’entreprise.

Il gère la contractualisation de la relation commerciale avec les fournisseurs, sur la base des coûts, qualité, délais, volumes et fiabilité d’approvisionnement.

Il doit évaluer en permanence la performance de ses fournisseurs. Il doit également effectuer une veille permanente sur les marchés concernant ses matières premières et équipements.

Il a comme clients tous les secteurs de l’entreprise et travaille très étroitement avec les équipes financières. Il connaît les produits et les équipements de l’entreprise.

Animer et manager une équipe

Il anime en général une équipe d’acheteurs qu’il a la responsabilité d’évaluer, de former et de faire évoluer.

Fin négociateur, il doit avoir le sens du contact, être un excellent gestionnaire et un bon manager. Il est issu d’une école de commerce, d’une école d’ingénieurs ou de l’université. La maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères est indispensable.

Où travaille-t-il ?

Le métier de responsable des achats est représenté dans la plupart des entreprises industrielles et technologiques qui consomment des matières premières, des équipements et des services de façon importante.

Spécificités de la formation

Le responsable des achats a un niveau de formation BAC+5 (école d’ingénieurs, école de commerce, Master, éventuellement avec double compétence scientifique/achats). Ces formations se font en formation initiale ou dans certains cas dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.