Le recyclage efficace de produits nécessite un travail de design qui, en plus du travail sur des matrices intrinsèquement recyclables, peut être facilité par des additifs, des adhésifs et des revêtements appropriés.

Après une présentation générale sur des solutions proposées par Arkema, le cas particulier du recyclage des pales d’éoliennes sera abordé.

Vidéo de la conférence (durée : 26:02)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Texte : d’après la conférence de Armand AJDARI

Source : Colloque Chimie, Recyclage et Economie circulaire, 8 novembre 2023

Constellium est un leader mondial du développement et de la fabrication de produits et de solutions en aluminium à haute valeur ajoutée pour un large éventail de marchés et d’applications, se concentrant en particulier sur l’aérospatiale, l’automobile et l’emballage. La protection de l’environnement, la santé et la sécurité (ESS) sont les premières priorités de l’entreprise avec des objectifs précis à horizon 2030 [1] en termes de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (‐30% en intensité vs. 2021) et d’augmentation de sa consommation d’aluminium recyclé (50% du total).

Pour atteindre ces objectifs, le processus de recyclage de l’aluminium est clé. Il consiste simplement à refondre le métal, ce qui est beaucoup moins énergivore que la production d’aluminium primaire à partir du minerai de bauxite. Le recyclage ne nécessite que 5% de l’énergie nécessaire à la production d’aluminium primaire. De plus, il permet la récupération des déchets d’aluminium usagé en évitant leur accumulation, contribue à préserver les ressources et diminue fortement les émissions de GES.

La canette en aluminium est un parfait exemple de l’économie circulaire : elle se recycle très bien et retrouve sa place dans les rayons en seulement 60 jours, avec un taux de recyclage des canettes de boisson de l’ordre de 80% en Europe. Les usines de Constellium disposent d’importantes capacités de recyclage et la construction d’un nouveau centre de recyclage de 130 millions d’euros sur le site de l’usine française de Neuf‐Brisach (Alsace) a débuté en novembre 2022. Cet investissement augmentera notre capacité de recyclage de produits automobiles et d’emballages jusqu’à 75%, soit plus de 130000 tonnes supplémentaires.

En parallèle, Constellium cherche à stimuler le recyclage de quatre manières distinctes :

- en travaillant avec les parties prenantes pour améliorer les taux de collecte des déchets ;

- en collaborant avec des partenaires pour améliorer l’efficacité des techniques de tri ;

- en créant avec les clients des boucles fermées de recyclage plus performantes ;

- en élargissant la gamme de déchets acceptables pour le recyclage, notamment en développant des alliages et des procédés plus tolérants à la matière recyclée.

La capacité à absorber des déchets existants et variables ainsi que l’aptitude à être recyclé deviennent, au même titre que les propriétés, des critères à prendre en compte dès la conception d’un nouvel alliage d’aluminium. La plupart des compositions d’alliages utilisées aujourd’hui ont été développées il y a plusieurs dizaines d’années, alors que la prise de conscience de l’impact des activités de l’homme sur la nature n’était pas aussi forte qu’aujourd’hui. Avec les problématiques de développement durable, c’est une nouvelle métallurgie qui est en train de voir le jour, riche de nombreux sujets de recherche[2]. On peut citer en exemple la nécessité de développer des alliages capables d’absorber les déchets issus des blocs moteurs des voitures thermiques en fin de vie dont le nombre (et donc le besoin matière) est amené à décroitre avec l’électrification du parc automobile.

Vidéo de la conférence (durée : 21:53)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Références :

1‐ Constellium sustainability report 2022

2‐ D. Raabe, The science of “dirty” alloys, Progress in Materials Science, 2022

Texte : d’après la conférence de Fanny MAS

Source : Colloque Chimie, Recyclage et Economie circulaire, 8 novembre 2023

Les terres rares (TR) sont les éléments chimiques du tableau périodique compris entre le lanthane et le lutétium. Elles se divisent en TR légères (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm) et TR lourdes (Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). Les TR légères et lourdes représentent respectivement 98% et 2% des TR des minerais.

Grâce à leurs configurations électroniques, les TR possèdent de nombreuses propriétés (magnétiques, redox, optiques et physiques) qui les rendent uniques. Grâce aux propriétés magnétiques, les aimants permanents à base de TR sont les plus performants, tant en force magnétique qu’en stabilité (température maximale d’utilisation).

Ces aimants se retrouvent dans beaucoup d’applications comme les moteurs électriques (véhicules électriques ou éoliennes), les pompes, les compresseurs, les climatiseurs et les équipements électroniques et robotiques. Actuellement, 70 à 80% des véhicules électriques et 100% des éoliennes « offshore » fonctionnent grâce aux aimants à TR. L’indispensabilité des TR dans ces applications essentielles pour le développement de la mobilité verte, la transition énergétique et le développement digital, justifie leur classement comme matériaux critiques et stratégiques pour l’Europe dans le « Critical Raw Materials Act » publié en mars 2023.

Solvay a au coeur de sa vision et de sa stratégie le développement de solutions durables pour accomagner la transition énergétique, la mobilité verte et lutter contre le réchauffement climatique. Forte de ses décennies d’expertise dans le domaine de l’approvisionnement, la séparation, la purification et la formulation de produits complexes et sur mesure à base de TR, « Solvay Terres Rares » contribue à la stratégie du groupe mais aussi à celle de l’Europe grâce au lancement d’un projet en 2022 visant à produire en France les TR purifiées et nécessaires au marché des aimants permanents, de l’hydrogène, de l’électronique et du médical. Dans le cadre de ce projet, un de nos objectifs est de sécuriser l’accès à ces TR. En raison des quantités limitées d’aimants à recycler actuellement, deux stratégies complémentaires d’approvisionnement sont appliquées :

- Le développement de partenariats avec des mines hors Chine pour s’approvisionner de TR d’une façon durable et responsable. Cet approvisionnement hors Chine contribue à la politique Européenne de regain de la souveraineté de l’Europe vis‐à‐vis de l’accès aux matériaux critiques et stratégiques, aujourd’hui centralisé en Chine pour les TR.

- Le recyclage des aimants issus des équipements en fin de vie, une mine urbaine dont l’exploitation contribuera à la préservation des ressources naturelles.

Dans cet exposé, nous focaliserons sur le recyclage des TR et en particulier des TR issues des aimants. Nous montrerons que les TR recyclées présenteront les mêmes performances que celles des TR primaires.

Vidéo de la conférence (durée : 24:38)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Texte : Lama ITANI, Olivier LARCHER et Renaud ROHE

Source : Colloque Chimie, Recyclage et Economie circulaire, 8 novembre 2023

Chez Michelin, notre vision de l'économie circulaire se décline en 4 volets : Réduire, Réutiliser, Recycler et Renouveler. En matière de recyclage, nous investissons en R&D pour trouver des solutions de valorisation des pneus en fin de vie non réutilisables.

Aujourd'hui, plus de la moitié des pneus européens en fin de vie sont exportés. Ce n'est clairement ni souhaitable ni durable. Mais si on regarde le côté positif de cette situation, cela veut dire qu’il y a là, dans ces pneus exportés, une source importante de matière à réutiliser. Mais encore faut‐il savoir extraire de cette matière des nouvelles matières premières de haute qualité que l’on peut réincorporer dans des pneus neufs. Haute qualité, car le pneu est un objet extrêmement technique qui est finalement le seul point de contact entre la route et votre véhicule. Il doit garantir un haut niveau de sécurité tout en ayant une longévité kilométrique élevée et une résistance au roulement basse (directement liée à la consommation de carburant ou l’autonomie kilométrique des véhicules). Impossible donc de prendre le pneu en fin de vie et de le réintroduire comme cela dans un pneu neuf.

Il faut donc développer des technologies permettant d'extraire ces matières premières secondaires issues des pneus en fin de vie. Ceci est plus complexe qu'il n'y paraît et implique une exploration à travers l'ensemble de l'écosystème.

C’est pour cette raison que Michelin a choisi d’être coordinateur de projets Européens (Blackcycle et WhiteCycle) cofinancés par l’Europe, rassemblant les acteurs de l’ensemble de l’écosystème, allant de la collecte des pneus usagés à la réincorporation dans des pneus neufs de matières premières issues d’une série de transformations successives.

Vidéo de la conférence (durée : 17:46)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Texte : d’après la conférence de Jean-Michel DOUARRE

Source : Colloque Chimie, Recyclage et Economie circulaire, 8 novembre 2023

|

Diffusion en direct du Colloque Chimie, Recyclage et Économie Circulaire 8/11/2023

|

Diffusion en direct du Colloque Chimie, Recyclage et Économie Circulaire 8/11/2023

Rubrique(s) : Événements

Vous qui n’avez pas la possibilité de venir à la Fondation de la Maison de la Chimie le 8 novembre 2023, vous pouvez assister en direct au « Colloque Chimie, Recyclage et Économie Circulaire »

sur Mediachimie ou sur Youtube.

La captation des conférences sera par la suite disponible en ligne et leur mise à disposition sera indiquée sur la page d'accueil de Mediachimie.

TotalEnergies a pour ambition de contribuer au développement de l’économie circulaire des plastiques et de produire 30 % de polymères recyclés et renouvelables d’ici 2030.

Deux voies technologiques sont considérées pour le recyclage des plastiques. Le recyclage mécanique consiste en la reformulation et la remise en forme de déchets plastiques collectés et triés selon essentiellement leur nature. Cette technologie peut être considérée comme mature mais fait l’objet d’amélioration continue pour viser des applications très exigeantes en termes de qualité et de performances.

Beaucoup de déchets plastiques ne peuvent pas être traités par recyclage mécanique car leur composition est trop complexe (multimatériaux difficilement séparables) et les efforts pour les valoriser par recyclage mécanique seraient vains. La voie préférée est alors le recyclage chimique qui permet de reformer les briques élémentaires moléculaires plus facilement séparables et valorisables permettant de reformer de nouveaux plastiques de la plus haute qualité. Cette voie est encore peu développée à l’échelle industrielle mais croit rapidement et offre de fortes perspectives en termes de volumes de déchets plastiques revalorisés. Elle permet aussi d’adresser les requis des domaines applicatifs les plus exigeants comme plus particulièrement l’aptitude au contact alimentaire pour les plastiques destinés à l’emballage.

C’est par leur complémentarité que les deux voies technologiques de recyclage permettront de traiter l’ensemble des déchets plastiques. Pour réaliser son ambition TotalEnergies s’engage donc à la fois à continuer à améliorer le recyclage mécanique et à développer le recyclage chimique.

La pyrolyse des déchets plastiques est actuellement la voie la plus répandue de recyclage chimique. Elle est notamment poursuivie par TotalEnergies dans son projet industriel à Grandpuits (France). Cette technologie de traitement thermique permet d’obtenir une huile de pyrolyse qui sera incorporée dans des unités industrielles de production de monomères. Les challenges techniques de ce schéma de procédé sont liés à la composition de l’huile de pyrolyse (sélectivité de la réaction de conversion des plastiques) et à la présence de certains contaminants dans les charges de départ. Ces deux aspects impactent fortement les performances des étapes de procédé en aval de la pyrolyse. Des étapes intermédiaires de traitement des huiles de pyrolyse sont donc à considérer. L’enchainement de plusieurs étapes thermochimiques peuvent toutefois avoir un effet négatif sur le bilan carbone du procédé. L’analyse du cycle de vie est donc un autre challenge du recyclage chimique.

Pour relever ces challenges et continuer à adresser de plus larges volumes de déchets plastiques complexes il est nécessaire de développer des solutions innovantes, de nouvelles technologies complémentaires ou alternatives à la pyrolyse conventionnelle. C’est ce que font les équipes R&D de TotalEnergies avec un focus tout particulier sur les technologies et schémas procédés les plus prometteurs en termes de bilan énergétique, sélectivité et rendement monomérique. De multiples partenariats sont engagés afin d’identifier au plus tôt les opportunités de développement et d’accélérer la réalisation des ambitions.

Vidéo de la conférence (durée : 16:44)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Texte : d’après la conférence d’Estelle CHERET et Katell LE LANNIC

Source : Colloque Chimie, Recyclage et Economie circulaire, 8 novembre 2023

Le verre est un matériau utilisé depuis l’Antiquité. Utilisé sous différentes formes, plat, bouteilles, fibres, etc., il fait partie de notre quotidien et il se retrouve partout.

Le verre plat est le verre utilisé pour les fenêtres et les portes mais aussi pour les voitures. Il est souvent transformé avant son utilisation finale : application de couche pyrolytiques, trempe, miroir, bombage, feuilletage, mais il provient toujours du même produit initial, une plaque de plusieurs mètres carrés. Il est symbole de transparence et de pureté et les attentes en termes de qualité et de défauts, sont extrêmement élevées.

Né de la fusion de matières premières essentiellement naturelles, sa fabrication tout comme la plupart des produits industriels n’est pas neutre pour l’environnement. Cependant sa particularité est d’être recyclable à l’infini. Il s’inscrit donc naturellement dans un projet d’économie circulaire. Bien développées pour les bouteilles, les filières de recyclage pour le verre plat sont cependant moins matures.

Ce retard peut être expliqué par les raisons suivantes :

- il provient non pas du consommateur final mais de l’entreprise chargée du remplacement ou de la démolition

- pour être recyclé, il nécessite des précautions de manipulation.

Aujourd’hui grâce à la mise en place de filières REP (responsabilité élargie des producteurs), la situation évolue rapidement.

En cela le recyclage du verre plat est donc un sujet d’actualité qui s’inscrit dans une évolution sociétale des comportements qui est nécessaire.

Vidéo de la conférence (durée :23:41)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Texte : d’après la conférence de Jean‑Christophe ARNAL

Source : Colloque Chimie, Recyclage et Economie circulaire, 8 novembre 2023

Chimie, recyclage et économie circulaire : Présentation du colloque

Les programmes nationaux, les colloques et séminaires de réflexions nationaux et internationaux sur le thème du recyclage sont nombreux, notre objectif n’est pas de faire un nième colloque mais d’apporter sur ce sujet d’importance des exemples et des réponses aux questions que se posent le monde éducatif – élèves et enseignants – et le grand public. Ce thème est fondamental pour l’avenir de notre planète : ni la gestion des déchets envahissants , ni la mise en oeuvre des transitions énergétiques et écologiques ne pourront être mises en oeuvre sans le recyclage car les ressources en matières premières organiques et minérales n’y suffiront pas.

Il est nécessaire d’agir et nous souhaitons montrer l’importance mais aussi les difficultés de la chimie du recyclage qui est une chimie de la « dé et reconstruction » Il faut gérer à la fois la logistique des produits usagés et des déchets et l’économie des procédés en respectant les règles imposées en terme d’empreinte carbone.

Le recyclage apparaît comme une nouvelle discipline coûteuse mais indispensable dans laquelle les chimistes jouent et joueront un rôle important.

Les conférenciers ont été choisis parmi les meilleurs experts de l’industrie, de la recherche, de la politique et de l’économie, dans les différents domaines concernés.

Ce colloque est ouvert sur inscription à un large public avec une attention particulière aux jeunes et à leurs enseignants. Pour que ce colloque puisse être accessible au plus grand nombre, il sera diffusé en direct sur la chaine YouTube de Mediachimie.

Le niveau se veut accessible à tous pour permettre un large débat.

Danièle Olivier et Jean-Claude Bernier

Co-Présidents du comité d’organisation

Chimie, recyclage et économie circulaire : Le colloque dans son intégralité

- Regardez toutes les vidéos sur Youtube/Mediachimie

- Retrouvez toutes les vidéos sur Viméo/Fondation de la Maison de la Chimie avec la possibilité de télécharger les vidéos, conférence par conférence

- Retrouvez le quiz avant colloque "Chimie,recyclage et économie circulaire"

- Retrouvez le quiz post-colloque "Chimie,recyclage et économie circulaire (2)"

- Pour le cycle 4 : Séquences : plastiques et développement durable en partenariat avec LAMAP

- Téléchargez l'ouvrage intégral Chimie, recyclage et économie circulaire

Chimie, recyclage et économie circulaire (PDF - 5243 Ko)

Chimie, recyclage et économie circulaire : Conférence par conférence

Conférences plénières d’ouverture

Animateur : Philippe GŒBEL | Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

- - Recycler les matériaux, une des réponses pour une économie circulaire. Illustration pour les polymères

- Jean-François GERARD | Directeur Adjoint Scientifique INC CNRS / Directeur Programme PEPR ‘Recyclage, Recyclabilité & Ré-Utilisation des Matériaux’ / Professeur INSA Lyon - Ingénierie des Matériaux Polymères UMR 5223 CNRS

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Le recyclage des matériaux : Enjeux et stratégies - Procédés chimiques et bioprocédés

- Jacques AMOUROUX | Professeur DC Emérite, DHC, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris/PSL - Université Pierre et Marie Curie/Sorbonne Université

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Table Ronde : Recyclage Industriel

Animateur : Jean-Claude BERNIER | Professeur Emérite, Université de Strasbourg

- - Le recyclage des terres rares : une stratégie d’approvisionnement à la taille de leurs enjeux

- Lama ITANI | Business Development Manager Rare Earths, Solvay

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Recyclage de l’aluminium : enjeux, défis et opportunités

- Fanny MAS | Ingénieur R&D métallurgiste senior, Constellium

voir le résumé et la vidéo | le chapitre en PDF - - L’émergence de l’économie circulaire du pneu : un challenge passionnant !

- Jean‐Michel DOUARRE | Responsable du programme de Recherche sur les Matériaux, Michelin

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Recyclage du verre plat

- Jean-Christophe ARNAL | Directeur de l’usine d’Aniche, Saint‐Gobain Glass France

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

- - Recyclage des plastiques... vers une économie circulaire

- Estelle CHERET | TotalEnergies VP OneTech R&D Downstream Process & Polymers

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Conférences | Recyclage et Transition énergétique

Animateur : Marc J. Ledoux | DRCE Emérite du CNRS

- - L’hydrométallurgie au service du recyclage des batteries de véhicules électriques

- Pascal MULLER | Directeur, Pôle Hauts de France et Grand Est, SARPI VEOLIA

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Matériaux de spécialité pour une économie circulaire, illustrations des problématiques sur le recyclage des pales d’éolienne

- Armand AJDARI | Chief Technology Officer, Arkema

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Industrie photovoltaïque : les enjeux de la circularité

- Yohan PARSA | Directeur Recherche & Développement, ROSI Solar

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

- - Tri et valorisation de mâchefers d’incinération d’ordures ménagères : exemple de l’installation de Pierrefeu du Var

- Hervé ANTONSANTI | Directeur de la Branche Valorisation-Traitement, Groupe Pizzorno Environnement

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Conférence Plénière de clôture

Animateur : Philippe GŒBEL | Vice-Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

- - Stratégies nationales pour accélérer l’économie circulaire

- Constance MARECHAL-DEREU |Cheffe du service de l’industrie, Direction générale des entreprises, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Les plastiques sont des matériaux utilisés dans la production d’un très grand nombre d’objets. Ils représentent aussi une forme de pollution. Cette ressource permet d’aborder les plastiques sous différents angles et différentes disciplines, afin de permettre aux élèves de se forger une opinion éclairée sur ces matériaux.

Cycle 4 – Chimie, SVT, Technologie

SVT :

- Relier les connaissances scientifiques sur les risques liés aux activités humaines aux mesures de prévention, de protection, d’adaptation, ou d’atténuation.

- Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain, en lien avec quelques grandes questions de société. - L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être humain pour ses besoins en nourriture et ses activités quotidiennes.

- Expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à différentes échelles.

Chimie :

- Notions de molécules, atomes.

- Interpréter une formule chimique en termes atomiques.

- Décrire la constitution et les états de la matière : exploiter des mesures de masse volumique pour différencier des espèces chimiques.

Chimie et environnement :

- Transformations chimiques : sources de pollution, dépollution biochimique, chimie verte, matériaux innovants, matières plastiques bio-sourcées ou biodégradables.

- Recyclage des matériaux : tri des déchets, traitement des matières plastiques, protection de l’environnement.

Technologie :

- Impacts sociétaux et environnementaux dus aux objets.

- Cycle de vie.

- Etape 1 : Les plastiques qui nous entourent

- Etape 2 : La pollution plastique

- Etape 3 : Impact environnemental et choix de consommation

- Etape 4 : Conséquences de la pollution plastique sur les êtres vivants

Projet Plastiques et développement durable (lien externe)

Vidéo Billes de sciences #59 - Plastiques et développement durable (voir sur Youtube)

Paroles de chercheurs : Lisa Weiss, chercheuse postdoctorale IRD, au LEGOS et au LOPS (voir aussi le site de LAMAP)

Paroles de chercheurs : Kako Naït Ali, docteure et ingénieure en chimie des matériaux, spécialisée dans les matériaux polymères, association Expédition 7ème Continent (voir aussi le site de LAMAP)

>Matériaux plastiques et développement durable - Webinaire (voir sur Youtube)

Tutorial associé : sur la plateforme elearning de LAMAP

Source : La main à la pâte en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

|

Un prix Nobel de Physique avec un petit parfum chimique

|

Un prix Nobel de Physique avec un petit parfum chimique

Rubrique(s) : Événements

Le prix Nobel de Physique 2023 a été décerné à trois chercheurs Anne L’Huillier, franco-suédoise, professeur à l’université de Lund, Pierre Agostini, professeur émérite à l’université d’Ohio et Ferenc Krausz du Max Planck Institute de Garching. Les deux premiers lauréats d’origine française ont démarré leurs recherches au CEA à Saclay. Ils ont ouvert la voie aux spectroscopies ultrarapides pour traquer les électrons et les molécules (1) lors de réactions chimiques. Ils ont pratiquement réussi à traquer les électrons par arrêt sur image lors d’un « flash » d’une durée ultra courte de l’ordre d’une attoseconde qui est d’un milliardième de milliardième de seconde (10-18 s). Lorsque l’on sait que la vitesse des électrons libres autour du noyau de l’atome est proche de la vitesse de la lumière soit 300.000 km/s (3.105 km/s) soit 3.1011 mm/s ou encore 3.1017 nm/s, une séquence de 10-18 s permet donc de « photographier » un électron avec une résolution de moins d’un nanomètre. Nous avons tous vu les images qui décomposent le saut d’un danseur étoile lors d’un ballet, c’est une succession de photos prises par une caméra à défilement rapide d’environ un millième de seconde.

Peut-on faire la même chose pour décrire le parcours d’un électron ?

Les prix Nobel répondent oui à condition d’avoir un flash tous les 10-18 secondes. Ce fut la découverte en 1988 par Anne L’Huillier d’opérer avec un laser au xénon (2) et de constater qu’il va émettre de la lumière sous forme « de génération d’harmoniques d’ordre élevé » très courtes, c’est-à-dire des émissions faibles de très hautes fréquences. C’est Pierre Agostini qui trouva le moyen de produire et de mesurer ces impulsions laser ultra courtes au Laboratoire d’Optique Appliquée du CEA en 2001. Les mesures donnaient alors un temps de 250 attosecondes à ces impulsions. Ferenc Krausz à Vienne, à cette même époque, mesura aussi quelques centaines d’attosecondes à ces impulsions similaires.

Quelles applications sont alors possibles ?

En observant et en contrôlant la présence d’un électron dans un matériau dans une molécule il serait possible d’en changer son état ou ses propriétés. Déjà fin 2020 des chercheurs de Rennes utilisant un laser rayons X ultra rapide avec des impulsions de la femtoseconde (10-15 s) avaient pu observer un transfert d’électron entre le fer et le cobalt dans une molécule de « bleu de Prusse » mixte (FeCo)4[Fe(CN)6]3 qui en changeait les propriétés magnétiques.

Avec des impulsions mille fois plus courtes la précision de la position de l’électron doit encore être meilleure. On peut aussi avec ces impulsions ultra courtes savoir près de quel atome se trouve l’électron et sans violer le principe d’Heisenberg le transférer sur un autre pour par exemple transformer un diélectrique en semi-conducteur (3). On peut ainsi avec l’imagination rendre plus efficace certaines réactions chimiques ou catalytiques. Cette nouvelle forme de spectroscopie ultra précise pourrait être utilisée pour déceler les prémices d’un cancer sur un échantillon sanguin (4). Elle devrait aussi permettre de mieux étudier l’état électronique de molécules biologiques comme l’ADN.

Cette nouvelle physique des temps ultra courts nous ouvre un domaine encore inexploré celui des mouvements électroniques autour des atomes et des molécules (5) que de nombreux chimistes aimeraient maitriser avec des retombées immenses en recherche fondamentale et appliquée.

Jean-Claude Bernier

octobre 2023

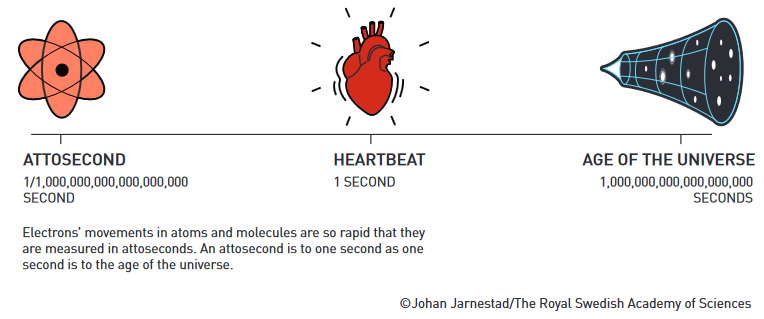

Les mouvements des électrons dans les atomes et les molécules sont si rapides qu’ils sont mesurés en attosecondes. Une attoseconde est à une seconde ce qu'une seconde est à l’âge de l’univers. © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences.

Pour en savoir plus

(1) L’atome boite à électrons (video, La Physique Autrement)

(2) Nouvelles techniques d’imagerie laser, M. Blanchard-Desce, Colloque La Chimie et la santé, Fondation de la Maison de la chimie (2010)

(3) La chimie à la lumière du laser : un intérêt réciproque, S. Forget, conférence et article, Colloque Chimie et lumière, Fondation de la Maison de la chimie (2020)

(4) Nano-diagnostic (vidéo, Des idées plein la Tech)

(5) Voir l’infiniment petit : les outils pour le nanomonde (vidéo CEA)

Crédit : Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier. Prix Nobel de Physique 2023. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.