Les attentes des consommateurs concernant leur alimentation et l’agriculture nourricière sont fortes et ont évolué très significativement ces dernières années. Les enjeux environnementaux sont de plus en plus présents, mais les Français sont-ils prêts à mettre en phase leurs convictions et leurs habitudes de consommation ?

Pour Bayer, il n’existe pas une mais DES agricultures qui peuvent tout à fait coexister. Quel que soit le type d’agriculture, Bayer cherche à accompagner les agriculteurs dans leurs missions au quotidien. Apporter des solutions aux agriculteurs, tout en répondant aux attentes des consommateurs, est possible. Ainsi, les piliers fondamentaux de nos activités (produits phytosanitaires, produits de biocontrôle, semences, agriculture digitale) nous permettront de répondre à l’attente écologique par l’innovation.

Tout comme la coexistence des agricultures que nous appelons de nos vœux, nous n’opposons pas la chimie et les substances naturelles, qui sont des solutions que l’on peut utiliser selon une approche combinatoire, particulièrement intéressante pour nombre de type de cultures. On oublie un peu trop vite que la chimie peut apporter de réels bénéfices sur le plan environnemental, et il ne faut pas penser que la nature est sans danger. Bien sûr, la nature regorge de ressources, qu’il convient d’exploiter avec responsabilité. C’est cette complexité qu’il nous faut embrasser pour apporter les solutions dont les agriculteurs ont besoin. Une grande partie de la R&D de Bayer est aujourd’hui consacrée au développement de solutions

d’agriculture raisonnée, solutions d’avenir par excellence. Mais il est indispensable d’intégrer le pas de temps de l’innovation : les attentes sociétales exigent une réponse immédiate alors que l’on a besoin de 10 ans pour développer une innovation !

Vidéo de la conférence (durée : 14:08)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et Agriculture durable, un partenariat en constante évolution scientifique, 10 novembre 2021

Prix Pierre Potier 2023 - Appel à Candidatures

Rubrique(s) : Événements

Sous le patronage du Ministère de l'Economie et des Finances, la Fondation internationale de la Maison de la Chimie et France Chimie organisent la 16ᵉ édition du Prix Pierre Potier. Ce Prix s’adresse à des entreprises qui ont développé une innovation en faveur du développement durable.

Les entreprises candidates sont invitées à remplir le dossier de candidature accompagné de tous les documents susceptibles de permettre au jury d'apprécier les aspects scientifiques et techniques de l’innovation.

Informations, règlement et dossier de candidature sur le site Les Prix Pierre Potier - francechimie

Date limite d'envoi des dossiers étendue au 31 mai 2022

|

L'éco-conception des produits de consommation : vers une économie circulaire. Exemple des peintures

|

L'éco-conception des produits de consommation : vers une économie circulaire. Exemple des peintures

Rubrique(s) : Zoom sur...

L’éco-conception est une démarche permettant de concevoir une offre de produits plus respectueux de l’environnement. Selon l’AFNOR (Norme ISO14006 v. 2020) : c’est l’« approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d’un produit ».

L’éco-conception est une démarche permettant de concevoir une offre de produits plus respectueux de l’environnement. Selon l’AFNOR (Norme ISO14006 v. 2020) : c’est l’« approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d’un produit ».

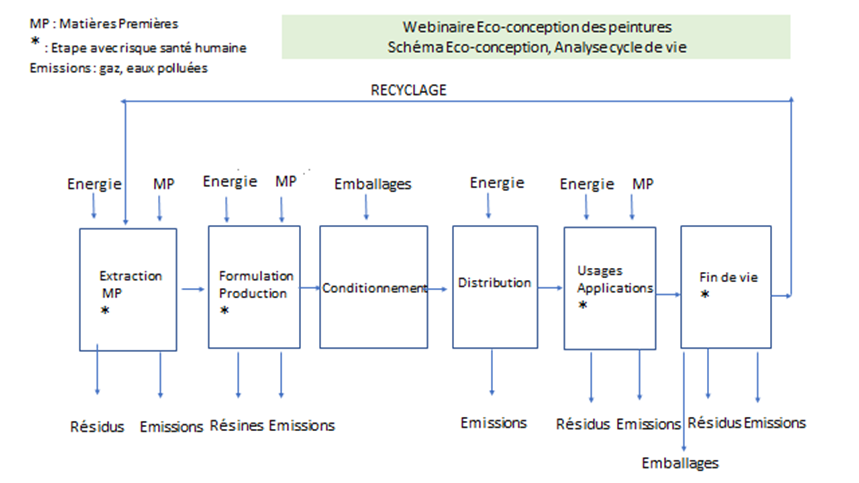

Pratiquer une démarche d’éco-conception consiste à évaluer ce qui « rentre » et « sort » à chaque étape de la vie du produit en termes :

- de gaz à effet de serre (GES),

- de matières premières,

- de pollutions (eau, déchets, résidus),

- d’énergie,

- de coûts (main d’œuvre, maintenance).

Les étapes classiques de conception sont :

- l’extraction(i) des matières premières (MP),

- la fabrication,

- le conditionnement et la distribution,

- l’usage, la fin de vie et le recyclage.

L’éco-conception fait partie du concept plus général d’économie circulaire(ii). Celle-ci n’est pas normalisée et peut être définie selon l’ADEME(iii), comme « un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à en diminuer les impacts » (cf. Fig.1).

Elle s’oppose à l’économie linéaire qui consiste à acheter, consommer et jeter.

Figure 1 : L’économie circulaire

Chaque produit du système amène avec lui sa charge en pollution, dont la pollution dite à la frontière. Cette expression se rapporte au fait qu’il est difficile d’évaluer pour les produits la charge polluante qui a accompagné sa production ainsi que sa conformité aux exigences de développement durable (travail des enfants, des prisonniers, etc.).

Dans ce cadre, l’éco-conception doit aussi :

- respecter l’environnement et la santé,

- avoir peu d’impact sur le changement climatique durant la durée de vie du produit,

- assurer une rentabilité au producteur,

- donc répondre aux exigences du Développement Durable.

Prenons l’exemple d'une peinture

La figure 2 schématise les différentes étapes de fabrication d’une peinture.

Figure 2 : Les étapes de fabrication d’une peinture

source : Webinaire SECF(iv) -AFTPVA(v) sur l’écoconception des Peintures

Dans ce cas, les aspects particuliers suivants doivent être pris en considération :

- analyse des constituants : liant (résine), solvant, opacifiant, pigments(vi), additifs(vii) (mouillants anti-mousse, biocides, siccatifs,…),

- respect du cahier des charges fonctionnel et des réglementations en vigueur.

1. Étape d’extraction des matières premières

Idéalement, elles devraient être biosourcées, peu toxiques, biodégradables, à faibles charges de GES, commercialement équitables et économiquement viables. Elles résultent d’un choix raisonné.

Prenons l’exemple du dioxyde de titane(viii) (TiO2), un pigment blanc, très utilisé. Sa blancheur, son opacité (sans équivalent), sa résistance aux UV le rend difficilement remplaçable. Mais il est suspecté d’être cancérogène s’il est sous forme nanométrique(ix). Sa production est par ailleurs très génératrice de GES, par rapport à un produit de substitution comme par exemple le carbonate de calcium (craie) dont les propriétés fonctionnelles, notamment sa blancheur, sont très inférieures.

2. Étape de fabrication

Les étapes de fabrication impliquent :

- la mise en œuvre d’équipements (par exemple cuve avec agitateur(x)),

- la maîtrise de ce qui est introduit, consommé : MP, énergie utilisée, l’utilisation d’eaux et de solvants de nettoyage, mais aussi des emballages, etc.,

- la gestion de ce qui résulte de la fabrication : GES, résidus, emballages salis, poussières, eaux et solvants souillés, vapeurs de solvant rejetées dans l’atmosphère.

Il faut également tenir compte de la protection des opérateurs et techniciens : EPI (équipements de protection individuels) masques, gants, filtres, etc., qui à leur tour deviennent déchets(xi).

3. Étape de conditionnement/distribution

Cette partie doit tenir compte de :

- la conception des pots de peintures (étiquetage, caractère recyclable),

- la production de GES dans les transports et la distribution.

4. Étape d’application par l’utilisateur

Quelques questions se posent.

- Comment tenir compte de la pollution de l’air par la peinture au pistolet vs au pinceau, au rouleau ? Doit-on revoir les conditions d’application ?

- Comment être efficace lors du raclage des fonds anciens sans produire trop de poussières et d’aérosols et dans le nettoyage des outils : pinceaux, brosses, rouleaux, pistolets, … ?

- Comment maîtriser l’exposition des travailleurs durant le lavage, grattage et l’application ?

5. Étape de fin de vie et de recyclage

Des réflexions doivent être menées sur la conception des pots en vue d’un meilleur recyclage.

La mise en place d’une politique d’éco-conception et d’économie circulaire doit reposer, sur une approche scientifique, sur des mesures et des comparaisons. Par exemple, peindre une même surface avec une peinture à l’eau est-elle moins polluante qu’une peinture avec solvant ? Le concept d’unité fonctionnelle (UF) permet de comparer (métrique) des produits entre eux. Pour les peintures l’UF est une surface de 1 m² et une durée de 10 ans. Une peinture à l’eau qui peut paraître plus écologiquement attractive peut s’avérer moins « durable » si elle doit être renouvelée plus souvent qu’une peinture solvantée. Une analyse s’impose avec des métriques appropriées.

Cette démarche est générale et déjà en route. Elle s’applique à tous les produits des industries de transformation de la matière, que ce soit la chimie, la pharmacie, la cosmétique, les Industries Agroalimentaires. Les industries manufacturières demandent un traitement adapté.

Jean-Pierre Dal Pont, Président de la SECF / Xavier Bataille, ENCPB, Paris

Illustration : pot de peinture. Licence Pixabay

(i) Extraction signifie ici approvisionnement en MP

(ii) Les chimistes dans l'économie circulaire de F. Brénon et G. Roussel , Mediachimie.org

(iii) ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

(iv) SECF : Société des Experts Chimistes de France

(v) AFTPVA : Association Française des Techniciens des Peintures, Vernis, encres d'imprimerie, colles et Adhésifs

(vi) Zoom sur les pigments, de J.-P. Foulon, Mediachimie.org

(vii) Zoom sur la formulation et les matières premières : généralités, de V. Antzoulatos et F. Brénon, Mediachimie.org

(viii) Le dioxyde de titane sur le site de l’Élementarium

(ix) Les nano-objets : un avenir prometteur sous contrôle, de C. Agouridas, J.-Cl. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, in La chimie et la sécurité des personnes, des biens, de la santé et de l'environnement, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la Chimie

Caractérisation de nanoparticules inorganiques dans les produits du quotidien : les méthodes d’analyse et les applications, de F. Séby, F. Auger et M. Menta Colloque Chimie, nanomatériaux et nanotechnologies (novembre 2018) Fondation de la Maison de la chimie

(x) Vidéo sur L’agitation, une opération unitaire, de R. German, P. Richel, Y. Cochet, S. Rode, PROCEDEC (ENSIC) et Fondation de la maison de la chimie

(xi) Pour aller plus loin, consulter le Zoom sur le génie des procédés,de J.P Dal-Pont, Mediachimie.org

|

Pourquoi mettre une peinture antirouille sur les grilles de jardin ?

|

Pourquoi mettre une peinture antirouille sur les grilles de jardin ?

Rubrique(s) : Question du mois

Le printemps est propice au bricolage et à l’embellissement des habitations. Portails, grilles de jardin, balustrades, garde-corps et autres objets en fer ou acier n’y échappent pas !

Votre pièce métallique extérieure s’est dégradée. Il faut avant tout traitement de prévention et de décoration éliminer la dernière couche de peinture souvent écaillée et cloquée et ôter la rouille par grattage et ponçage, éliminer toute trace de résidus puis dégraisser la surface avec un solvant organique (par exemple le white spirit(i) ou l’acétone(ii)) afin d’avoir un support net et sec.

Remettre alors une simple couche de peinture ne suffit pas si l’on veut augmenter la durée de vie du support.

Qu’est-ce que la rouille ?

Le fer est un métal qui se corrode en présence de l’oxygène de l’air et de l’humidité. La rouille qui se forme a une composition qui évolue au cours du temps et du taux d’humidité. Pour simplifier, on peut dire qu’elle est au final essentiellement formée de composés du fer à son degré oxydation III, FeO(OH) et Fe2O3 hydraté.

Cette couche d’oxydes en raison de sa structure à l’échelle microscopique n’adhère pas à la surface du fer, est perméable à l’air et l’humidité et forme des boursoufflures ; ainsi le métal peut continuer à s’oxyder.

Il est donc nécessaire de protéger le fer ou l’acier. Plusieurs étapes peuvent être nécessaires, successives ou simultanées.

Le décapage chimique = éliminer la rouille

La rouille peut être attaquée par les acides (entités libérant des ions H+)(iii). On ne peut pas utiliser n’importe quel acide à l’échelle du grand public. En effet par exemple il ne faut pas utiliser d’acide chlorhydrique ni sulfurique qui s’ils détruisent bien la couche de rouille attaquent aussi le fer en profondeur en dégageant du dihydrogène. En cas d’usage il est indispensable de se protéger les yeux par des lunettes de laboratoire et les mains avec des gants adaptés et d’effectuer un rinçage.

L’acide oxalique de formule HOOC-COOH est un décapant un peu plus facile à manipuler.

À l’issue d’une telle étape la surface du métal est mise à nu et il ne reste pas trace du produit décapant.

Produit chimique antirouille à la fois curatif et préventif

L’acide phosphorique H3PO4 en est le modèle type. Il peut être directement étalé au pinceau ou à la brosse sur la pièce à traiter. Si celle-ci est petite elle peut être totalement immergée dans cet acide.

Il y a à la fois destruction de la rouille et modification de l’acier à sa surface. En effet, une fois la rouille attaquée par l’acidité de l’acide phosphorique les ions Fe2+ et Fe3+, apparus à la surface de l’acier, se combinent aux ions phosphate pour former des phosphates de fer solides(iv) qui, de par leurs structures, adhèrent à la surface du fer, protégeant ainsi la surface sous-jacente d’une attaque ultérieure par l’oxygène et l’eau et contribuent de fait à diminuer la vitesse de corrosion. On parle de passivation du fer ou d’inhibition à la corrosion ou encore de couche anticorrosion.

Les acides carboxyliques, de formule générique RCOOH, avec un groupe R à longue chaine carbonée (8 à 10 atomes de C par exemple) peuvent jouer le même rôle. On parle d’acide gras. L’ion carboxylate formé RCOO- se combine aussi aux ions Fe3+ pour créer une fine couche protectrice de passivation(v).

Couche d’apprêt

L’apprêt est une couche de peinture primaire destinée à améliorer l'adhérence, l'efficacité de la protection anticorrosion ou à limiter les irrégularités de surface. Une fois étalé, cet apprêt reste sur la pièce traitée. C’est par exemple le cas du produit Rustol ©(vi) « vernis solvanté qui forme un film protecteur » isolant le métal du milieu extérieur.

Les peintures contiennent les pigments(viii) pour répondre à la couleur demandée incorporé à un mélange, à base de résines polymères qui formeront un film après étalement et séchage du solvant. En plus du côté esthétique, ce film joue un rôle d’étanchéité.

Le résines polymères pour peintures métalliques sont à base de composés glycérophtaliques aussi appelés alkydes ou de polyuréthannes(ix). Il existe aussi des résines dites « alkyd-uréthanes »(x). Ces peintures se trouvent soit en phase solvant organique (white spirit) soit aussi depuis les années 2000 pour certaines sous forme d’émulsion en phase aqueuse.

La peinture antirouille « tout-en-un »

Pour simplifier le travail du bricoleur et des professionnels et éviter de déposer d’une part une ou deux couches d’antirouille suivies de la peinture de finition, certaines peintures actuelles pour le fer contiennent à la fois les pigments et les composants antirouille, le tout incorporé au mélange de résines polymères décrites ci-dessus.

Les produits antirouille passivant intégrés au sein de ces peintures, sont pour la plupart à base de dérivés de l’acide phosphorique comme les phosphates de zinc ou d’ammonium(xi). On peut aussi trouver des carboxylates de sodium.

Des progrès considérables dans ces formulations de peinture permettent d’avoir une efficacité de plusieurs années.

Toutefois il faut éviter de rayer ou d’écailler la surface ou de poser longtemps un autre objet métallique comme des supports de jardinière métallique(xii) pour balustrade de balcon. Les déjections d’oiseaux sont aussi une cause de dégradation des peintures.

Si vous achetez une grille de jardin galvanisée, c’est-à-dire que l’objet en fer a été intégralement recouvert d’une fine couche de zinc en usine, sa durée de vie est beaucoup plus grande. Il s’agit là d’un autre mode de protection du fer(xiii). Dans ce cas le métal au contact avec l’extérieur n’est plus du fer mais du zinc. Pour le peindre il faut préalablement étaler ou pulvériser une couche primaire pour acier galvanisé à base de résine époxy pour faciliter l’accrochage de la peinture de finition.

Allez, bon courage et maintenant à vos pinceaux et rouleaux !

Françoise Brénon et l’équipe question du mois

Ballustrade avec rouille. Photo : F. Brénon

(i) Le white spirit est un mélange d’hydrocarbures contenant 8 à 12 atomes de carbone et sans benzène. À l’échelle industrielle le dégraissage des métaux se fait de plus en plus à la vapeur d’eau sèche pour limiter le rejet de vapeurs organiques issues des solvants (COV).

(ii) L’acétone a pour formule H3CCOCH3

(iii) selon par exemple : Fe2O3 + 6H+ = 2 Fe3+ + 3 H2O

(iv) Le phosphate formé en surface avec les ions ferriques est par exemple FePO4, selon la réaction Fe2O3 + 2 H3PO4 → 2 FePO4 + 3 H2O et avec les ions ferreux Fe3(PO4)2, 8 H2O source Techniques de l’Ingénieur § 1.2.2.3. « Traitements de surface des métaux avant peinture. Procédés » Théophile Guéguen (1992)

(v) Selon les conclusions de la thèse (page 167) de Stéphanie Hollner, sur le « Développement de nouveaux traitements de protection à base d’acide carboxylique pour la conservation d’objets en fer du patrimoine culturel » il est établi que « dans le cas des solutions à base d’acide décanoïque ou de décanoate de sodium, le carboxylate de fer formé est constitué par des agrégats de type Fe3O dans l’entité chimique [Fe3O(CnH2n+1COO)6 (H2O)3]+, NO3- , xH2O avec n = 10 »

(vi) La fiche technique du Rustol© est ici (site du fabricant https://www.owatrol.com)

(vii) Pour en savoir plus consultez le Zoom sur les pigments de J.-P. Foulon, Mediachimie.org

(viii) Le film thermodurcissable tridimensionnel résulte de la réaction de polymérisation entre du glycérol  et de l’anhydride phtalique

et de l’anhydride phtalique  .

.

(ix) Les polyuréthannes découlent d’une réaction entre un diol (HO-R-OH) et un diisocyanate (OCN-R'-NCO) pour conduire à un polymère de motif répétitif → -(OCONH- R'-NHCOO-R)- . Les chaînes R et R’ peuvent être insaturées permettant une réticulation conduisant à un composé également tridimensionnel. Ces peintures sont parfois vendues sous forme de 2 composants à mélanger avant usage.

(x) Il s'agit d'alkydes modifiés dans lesquels une partie de l'anhydride phtalique est remplacée par un isocyanate tel que le diisocyanate de toluène (TDI). Ils sèchent généralement plus rapidement et présentent une résistance à l'abrasion et une résistance à l'hydrolyse améliorées, mais sont plus chers.

(xi) Phosphate de zinc de formule Zn3(PO4)2 et phosphate d’ammonium de formule (NH4)3PO4. Avec le phosphate de zinc, Il peut se former à la surface du fer des phosphates mixtes de zinc et de fer II passivants.

(xii) Dans ce cas on observe des créations de micro-piles, le fer étant attaqué en certains endroits et parfaitement sain en d’autres.

(xiii) Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la partie B de la ressource Corrosion des métaux et protection, David Soissons, Dossier pédagogique Nathan / Mediachimie.org

Comment éviter les pesticides sans livrer les cultures aux insectes et prédateurs ? Dans le sud-ouest, l’entreprise M2i, a trouvé la parade : des phéromones spécifiques et des procédés d’application particulièrement innovants.

Qui n’a jamais entendu parler du réchauffement climatique lié à l’émission du CO2, le dioxyde de carbone ? Sans doute pas grand monde ! […] Le dioxyde de carbone, un des gaz à effet de serre, produit à un endroit n’y reste pas cantonné ! Il faut donc le piéger avant son rejet dans l’atmosphère terrestre, ainsi cela ne ferait pas augmenter sa concentration moyenne, actuellement de 400 p.p.m. (400 « parties par million » soit 0,04 %). Comment la chimie peut-elle contribuer à cet effort indispensable, voire vital ?

Problématique :

- Qu’entend-on par « gaz à effet de serre » ?

- Pourquoi le CO2 est-il pourtant si important ?

- Que faire de l’excès de CO2 ?

Des pistes sont également proposées pour un projet professionnel en lien avec la problématique.

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

Sur 7,8 milliards d’êtres humains en 2021, 10 % n’ont pas accès actuellement à l’électricité. Cela a un impact sur la santé et l’éducation de ces populations. Ces manques affectent la compétitivité économique des pays concernés et freinent leur développement. Comment la chimie peut-elle contribuer à résoudre ce problème ?

Problématique :

- Qu’entend-on par « sources d’énergie renouvelables » ?

- Quels sont les objectifs du Conseil Mondial de l’Énergie ?

- Comment peut-on y arriver à l’horizon 2050 ?

- Comment la chimie peut-elle contribuer

à réduire la pauvreté énergétique ?

Des pistes sont également proposées pour un projet professionnel en lien avec la problématique.

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

|

Alerte à la pénurie de métaux

|

Alerte à la pénurie de métaux

Rubrique(s) : Éditorial

Des fabricants automobiles qui doivent s’arrêter de produire, des constructeurs immobiliers en panne de châssis de fenêtres, des électriciens avec des délais de conducteurs en cuivre impossibles, des pots catalytiques en panne faute de catalyseurs… la liste des incidents de production dans l’industrie s’allonge et le conflit russo-ukrainien ne va pas arranger les choses.

Les métaux de la transition énergétique

L’objectif de « zéro carbone » en 2050 en Europe accélère le recours aux énergies renouvelables comme l’éolien, ou le photovoltaïque et pour les transports la vente de véhicules électriques.

Si cette stratégie va réduire la dépendance de l’Europe au pétrole elle va sans doute en créer une nouvelle aux matériaux critiques (1). En effet une éolienne offshore utilise près de 20 000 kg/MW de métaux, le cuivre en majorité, mais aussi l’aluminium, l’acier et des métaux plus rares comme le néodyme mêlé au fer et au bore avec des ajouts de dysprosium et de praséodyme pour ses aimants permanents (2). L’éolienne terrestre en contient deux fois moins par MW mais tout de même huit fois plus qu’une centrale thermique au gaz. Les panneaux solaires sont à peu près tous basés sur le silicium qui reste abondant mais contiennent aussi des dopants comme le gallium, le germanium, l’indium et pas mal de kilogrammes de cuivre et d’aluminium. La voiture électrique contient cinq fois plus de métaux critiques que la voiture thermique, dont le cuivre mais aussi des alliages de terres rares (Nd, Dy, Pr) pour ses nombreux moteurs électriques. Il faut aussi compter les batteries lithium-ion qui contiennent du lithium mais aussi du cobalt, du nickel du manganèse (3). S’y ajoutent les circuits électroniques dont les transistors de puissance (LDMOS) ont des circuits imprimés riches en cuivre étain et argent et quelques contacts en or (1%). Sachant que rien qu’en France l’objectif de l’énergie éolienne de 34 GW se traduit en 50 000 t de métaux dont plus de 20 000 t de cuivre /molybdène et 1 500 t de terres rares ! En multipliant par la puissance à installer en Europe, on arrive à des valeurs astronomiques.

Les prévisions des experts

Suivant un scénario visant à rester en dessous des 2°C de réchauffement global en 2100, les projections sont instructives. Le tableau des besoins en 2050 montre qu’il faudrait annuellement multiplier par 4 à 30 les productions annuelles de 2021 !

| Métal | aluminium | cuivre | nickel | lithium |

| Besoins en Mt | 200 | 80 | 24 | 3 |

| Production annuelle en Mt | 64 | 21 | 2,5 | 0,1 |

On découvre que pour atteindre les objectifs de neutralité carbone au cours de la seconde moitié de ce siècle de grandes infrastructures de production, de stockage et de transport de l’énergie doivent être construites or elles affichent une « intensité matière » bien supérieure à celles des technologies conventionnelles utilisant les combustibles fossiles (4). Une étude portant sur les véhicules légers (actuellement 1,2 milliard en circulation) prévoie un doublement d’ici 2050 et majoritairement électriques. Sachant que nos véhicules contiennent déjà 10 à 20 kg de cuivre, les véhicules électriques en contiennent quatre fois plus. Selon les extrapolations il faudra 200 à 400 Mt de cuivre soit 10 à 20 années de production annuelle pour le seul domaine du transport.

C’est pourquoi dans le dernier rapport de Philippe Varin (5) plusieurs métaux stratégiques sont cités comme devenus critiques : le cuivre, le cobalt, le lithium. S’y ajoutent le nickel, l’étain, le tungstène, les trois lanthanides déjà citées (Nd, Dy, Pr) dont la criticité avaient déjà fait l’objet d’alertes de la part des métallurgistes et du BRGM (6).

Un aspect économique et géopolitique

Pour faire face au nouveau business des véhicules électriques, de nombreuses « gigafactories » se créent partout en Europe pour s’affranchir de la concurrence asiatique. Elles engendrent une forte tension sur les marchés des matériaux. Le cuivre atteint 10 000 $ /t, le nickel 43 000 $/t, l’aluminium a battu son record à 3 000 $/t et le lithium a augmenté de 500% en deux ans à 60 000 €/t. En ces domaines la dimension géopolitique intervient et l’accès aux contrats de marchés à moyen ou long terme est très difficile avec des pays dominant le marché. Le cobalt par exemple est fourni à 66% par la République démocratique du Congo, les terres rares par un consortium chinois qui a 90% de la production mondiale, le Chili et le Pérou fournissent 40% du cuivre, l’Australie et le Chili couvrent 60% du marché du lithium. L’Indonésie et les Philippines vendent l’équivalent de 30% du nickel. C’est dire que l’Europe est particulièrement pauvre en ressources minières exploitées. Ceci se retrouve notamment pour la fabrication des packs de batteries pour l’automobile ; l’Europe ne produit que 1% des métaux bruts nécessaires et à peine 8% des matériaux raffinés et graphite pour électrodes et donc est obligée de les acheter en Chine (66%) ou à d’autres pays en Asie (13%).

Quelles solutions pour l’Europe et la France ?

Investir dans les productions minières existantes et rentables au Portugal pour le lithium, en Pologne en Espagne et en Bulgarie pour le cuivre, en Nouvelle Calédonie (France) pour le nickel, relancer la production minière en France et en Europe, le tungstène dans les Pyrénées où la France fut jusqu’en 1988 le 3e producteur mondial, le plomb dans le Massif Central, l’antimoine en Bretagne, où toutes ces mines furent fermées dans les années 1990 faute de rentabilité (7), la fièvre haussière des métaux qui risque de durer devrait permettre de trouver de nouveaux investissements, à condition que l’acceptabilité minière soit meilleure que le rejet des éoliennes ! L’exploitation des ressources géothermales profondes qui peuvent fournir de l’énergie et du lithium séparé des eaux thermales en Alsace et en Allemagne est devenue très rentable (8). Une autre solution est de prendre des parts dans les entreprises minières dans les pays qui disposent de réserves importantes en Afrique, en Australie, en Amérique latine comme l’a fait depuis longtemps la Chine. Encore une autre solution est le recyclage (9), car contrairement aux combustibles fossiles, les métaux primaires ne sont pas perdus et peuvent être réutilisés après usage. C’est largement le cas pour le fer, l’aluminium et le cuivre. Pour les autres métaux présents dans les nouvelles et hautes technologies le potentiel de recyclage est limité par leur concentration dans les produits en fin de vie et le cout en énergie et en procédé pour que les métaux récupérés restent compétitifs par rapport au cout de la production primaire. Les exemples des déchets et équipements électriques et électroniques (DEEE) et des batteries lithium-ion sont illustratifs. On opère souvent par tri puis broyage et pyrométallurgie qui détruit les plastiques et ensuite hydrométallurgie qui sépare les métaux. Pour les premiers, il faut que la concentration des métaux comme l’argent, le cuivre et l’or soit du même ordre que celle des ressources minières pour être rentable. Pour les seconds (les batteries), si le traitement des batteries des smartphones et ordinateurs est économiquement rentable grâce à leur teneur en cobalt, pour celles de l’automobile les teneurs plus faibles en cobalt, où il est souvent remplacé partiellement par le nickel et le manganèse voire par le phosphate de fer, rendent difficile un traitement industriel d’ensemble et sa rentabilité.

Le rapport Varin remis en janvier aux Ministères de la Transition énergétique et de l’Industrie a permis à l’État de prendre des mesures. Un observatoire des métaux critiques va être créé avec le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), un nouveau délégué interministériel pour la sécurisation des approvisionnements sera nommé et plus de 500 M€ seront consacrés à des appels à projets. Deux plateformes consacrées aux recyclages sont d’ores et déjà décidées, l’une à Dunkerque pour les batteries lithium et l’autre à Lacq pour le recyclage des terres rares des aimants permanents (on se rappellera avec douleur qu’en 2016 Solvay avait fermé à la Rochelle l’unité de séparation des terres rares où un savoir-faire plus que cinquantenaire existait !) les temps changent, les industries s’adaptent, les métaux critiques seraient-ils une nouvelle richesse ? La chimie est en première ligne (10).

Jean-Claude Bernier

Mars 2022

Pour en savoir plus :

(1) Ces matériaux si rares pour la transition énergétique, J. Lefebvre, J.-C. Bernier et N. Baffier, série Chimie et… en fiches, Mediachimie.org

(2) Les terres rares, un enjeu global, Y. Dubosc, revue Chimie Paris

(3) Stocker l’énergie pour communiquer in La chimie dans les Technologies de l'Information et de la Communication, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la Chimie

(4) Les matériaux stratégiques pour l’énergie, B. Goffé, Colloque chimie et enjeux énergétiques

(5) France 2030 : Le rapport "Varin" sur la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières minérales remis au Gouvernement, Site Minéral Info, République Française

(6) Le nouveau tableau de Mendeleïev du World Metal Forum

(7) La France, nouvel Eldorado ? J.-C. Bernier, revue Actualité chimique

(8) Géothermie et batteries : quel rapport ? J.-C. Bernier , éditorial, Mediachimie.org

(9) Imitons la nature pour recycler les métaux,, J. Lefebvre, J.-C. Bernier et N. Baffier, série Chimie et… en fiches, Mediachimie.org

(10) Les chimistes dans les énergies nouvelles face au développement durable F. Brénon et G. Roussel, série Les chimistes dans..., Mediachimie.org

Crédit illustration : Cerro Colorado - Gabri Solera – Flickr - Licence CC BY-NC-ND 2.0

La deuxième course de voitures moléculaires se déroule à Toulouse

Rubrique(s) : Événements

On se souvient que la première course de nanobolides s’était déroulée en avril 2017 à Toulouse au CEMES (Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Études Structurales), laboratoire du CNRS et de l’Université, sponsorisée par la Maison de la chimie et suivie par plus de 100 000 internautes. Fort de ce succès le laboratoire a lancé la seconde édition qui se tient les 24 et 25 mars à Toulouse avec 8 équipes engagées venant d’Allemagne, des États-Unis, du Japon et de France.

La compétition mêle des machines moléculaires de formes variées composées de plus de 100 à 150 atomes disposés autour d’un corps linéaire et des pattes disposant de roues d’une dizaine de nanomètres qui peuvent « courir » sur un monocristal d’or dans un microscope à effet tunnel. La règle du jeu a changé en 2022. Le vainqueur ne sera plus celui qui franchira la ligne le premier mais on appréciera la vitesse dans les lignes de 10 nm du monocristal, les facilités de changement de direction et la maniabilité à l’aide des impulsions électriques sur ces « nano-cars ».

Cette course internationale organisée par Christian Joachim avec le CEMES et le CNRS peut être vue en live ou en différé sur YouTube.

- Nanocar Race II sur la chaîne du Center for Advancing Electronics Dresden : https://youtu.be/ofwBAOi01_o

- Site NanoCar Race II (Projet Memo) : https://www.memo-project.eu

- Site du CNRS : NanoCar Race II : retour de la plus petite des grandes courses

- Interview de Christian Joachim, directeur de recherche du CNRS au Cemes et organisateur de l’événement, dans CNRS Le Journal.

- La 1ere course internationale de molécules-voitures : site