Esquisser le paysage énergétique est un exercice indispensable pour élaborer des politiques énergétiques ou des stratégies d’entreprise qui par nature requièrent des temps de mise en œuvre. Après les nombreuses ruptures dues au contexte sanitaire de l’année 2020, comment envisager le paysage énergétique à long terme ? Comment caractériser les systèmes énergétiques auxquels nos sociétés aspirent ? Quels cheminements cohérents sont envisageables et souhaitables et quelles politiques les favoriseront ?

C’est à ces questions que tente de répondre Monsieur Jean-Eudes Moncomble du Conseil Français de l’Énergie.

Vidéo de la conférence (durée 30:30)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et énergies nouvelles, 10 février 2021.

Faire de l’énergie avec de l’eau sale ? Oui, c’est possible. Et pas seulement de l’énergie, mais aussi des molécules intéressantes pour la bioéconomie. Tout cela avec l’aide des micro-organismes. C’est la bioélectrochimie, qui donne un avenir aux déchets.

|

Un prix Nobel de chimie «asymétrique»

|

Un prix Nobel de chimie «asymétrique»

Rubrique(s) : Éditorial

Le prix Nobel de chimie 2021 vient d’être attribué à deux chimistes un allemand Benjamin List et à un américain David MacMillan, pour « avoir développé un outil de construction de molécules : l’organocatalyse asymétrique ». L’Académie Nobel couronne ainsi deux secteurs très actifs de la chimie : la catalyse et la chimie asymétrique.

Pour fabriquer des molécules, qui nécessitent souvent un enchaînement de plusieurs réactions, que ce soit au laboratoire ou dans un procédé chimique industriel, on cherche à diminuer le nombre d’étapes et à les accélérer sans pour autant augmenter la température du milieu réactionnel. Pour cela on fait appel à des catalyseurs (1). Ces catalyseurs étaient souvent des métaux ou des complexes de métaux de transition, par exemple le platine pour les piles à hydrogène ou le rhodium pour les pots catalytiques. Or dans la nature il existe des enzymes capables de synthétiser des molécules complexes asymétriques comme le cholestérol ou la chlorophylle et tout à fait exemptes de métaux.

Avant d’aller plus loin, parlons de molécules asymétriques (2) (3). Ce sont des molécules présentant les mêmes atomes et les mêmes enchainements de liaisons mais qui dans les 3 dimensions ne sont pas superposables à leur image obtenue par symétrie par rapport à un miroir plan. Il en est ainsi de nos mains droite et gauche. Ces molécules sont dites chirales et les deux images ou molécules « miroir » sont des isomères appelés énantiomères. Or souvent ces deux molécules n’ont pas la même propriété. L’exemple le plus connu est celui du limonène. La configuration atomique R a un parfum d’orange et S de citron. En pharmacie ou en parfumerie il est essentiel de synthétiser l’isomère qui possède la propriété et pas l’autre d’où les applications de la catalyse asymétrique.

Les deux chercheurs ont essayé de résoudre cette énigme en utilisant des catalyseurs organiques simples et sans métaux. Benjamin List en observant les propriétés des enzymes doués de chiralité s’est aperçu que seuls quelques-uns de leurs acides aminés avaient une action. Il a essayé alors la proline un acide aminé simple comme catalyseur dans une réaction d’aldolisation (4), et chic ! Dans le produit de réaction un isomère présentant la même chiralité que son catalyseur était largement dominant.

À des milliers de kilomètres de là, David MacMillan était un spécialiste des catalyseurs métalliques asymétriques, coûteux et difficiles à appliquer industriellement. Il a alors testé des molécules organiques comportant un atome d’azote au sein d’une structure de type ion iminium attracteur d’électrons. Sur plusieurs essais il a constaté que certaines d’entre elles favorisaient l’une des molécules miroir à plus de 90%. Il venait aussi indépendamment de son collègue allemand d’inventer « l’organocatalyse organique ».

À leur suite se sont développées de nombreuses applications de molécules chirales aux propriétés essentielles en pharmacologie pour de nouveaux médicaments, en chimie des parfums pour la cosmétique, avec des procédés plus respectueux de l’environnement.

Un petit point d’histoire, c’est en 2001 que le prix Nobel de chimie avait été attribué pour la catalyse asymétrique à Knowles, Noyori et Sharpless via des complexes organométalliques.

Jean-Claude Bernier

7/10/2021

Pour en savoir plus

(1) Chimie et symétrie : chiralité, Dmitri Savostianoff, Chimie Paris n°337 (2012) p. 3-5 (lien vers http://www.mediachimie.org/ressource/chimie-et-sym%C3%A9trie-chiralit%C3%A9), les autres liens marchent)

(2) Polymères supramoléculaires et catalyse asymétrique, M. Raynal et L. Bouteiller, L’Actualité chimique n°430-431 (juin-juillet-août 2018) pp. 37-41

(3) Zoom sur la chiralité et la synthèse asymétrique (J.-P. Foulon, site Mediachimie.org)

(4) Comment passer de la musique à la chimie ? La réaction d’aldolisation (J.-P. Foulon, site Mediachimie.org)

Crédit illustration : Benjamin List and David W.C. MacMillan. Prix Nobel de Chimie 2021. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

|

Le Plomb 212 pour une nouvelle radiothérapie ciblée

|

Le Plomb 212 pour une nouvelle radiothérapie ciblée

Rubrique(s) : Éditorial

Lorsqu’une tumeur cancéreuse est détectée dans l’organisme il y a plusieurs stratégies pour l’éliminer : la chirurgie d’abord mais souvent associée à deux autres traitements, la chimiothérapie et la radiothérapie. Car même si l’essentiel de la tumeur a été retiré, l’amas de cellules cancéreuses peut être éliminé par la prise de médicaments qui réduisent ou stoppent la division cellulaire, c’est la chimiothérapie (1), ou bien localement par irradiation des cellules à l’aide de rayonnements énergétiques fournis par des isotopes radioactifs, c’est la radiothérapie (2).

Les inconvénients de ces méthodes sont connus. Les molécules toxiques utilisées en chimiothérapie atteignent non seulement les cellules cancéreuses mais également toutes les cellules du corps d’où des effets secondaires. Les rayonnements issus des sources radioactives sont soit des électrons (rayons β) ou des rayons X ou des rayons γ (3) qui provoquent des lésions sur les brins d’ADN dans les noyaux des cellules cancéreuses plus ou moins bien ciblées.

Les traitements peuvent être externes mais pour ne pas irradier la peau du patient on peut injecter un produit radioactif qui va attaquer les cellules cancéreuses, par exemple l’iode 131 pour la thyroïde, ou le phosphore 32 en cas de leucémie.

La particularité du traitement qui fait appel au plomb 212 vient du fait que le rayonnement énergétique est apporté par des particules α constituées de 2 protons et de 2 neutrons, bien plus grosses que les électrons et bien plus énergétiques mais que leur propagation se limite à quelques centaines de microns dans le corps.

| Particules β | Particules α | |

| composition | électrons | 2 neutrons + 2 protons |

| énergie | 0,1 KeV.µm-1 | 100 KeV.µm-1 |

| parcours dans le corps | Quelquesmm | quelques microns |

Tableau comparatif des rayonnements

On voit alors vite les avantages des particules α très ionisantes. Elles peuvent plus facilement dégrader l’ADN d’une cellule cancéreuse, et comme leur distance de propagation est mille fois plus petite que celle des électrons, la zone irradiée est comparable à la taille de la cellule que l’on veut ioniser sans que les cellules saines à côté ne soient touchées.

Les émetteurs de particules α semblent donc idéales pour le traitement de certains cancers à condition d’en trouver suffisamment de sources et de pouvoir les guider jusqu’aux cellules cancéreuses.

C’est ici qu’intervient la découverte d’un chercheur d’Areva (maintenant Orano) qui cherchait à valoriser des tonnes de minerai de thorium (4) qui leur restaient après extraction de l’uranium. L’idée de l’alphathérapie a ainsi germé dans les années 2006 et elle s’est précisée en 2012 et 2014 par des partenariats en oncologie avec des laboratoires pharmaceutiques européen et américain de la filiale Orano Med (5) en charge du développement industriel.

La chaine de désintégration du thorium (6) est un peu complexe et conduit à de nombreux intermédiaires.

232Th→ 228Ra + α 228Ra → 228Ac + β 228Ac →228Th + β 228Th → 224Ra + α

224Ra → 220Rn + α 220Rn →216Po + α Pour aboutir ensuite au Plomb 212 216Po → 212Pb + α --

Cet isotope est assez bien placé pour une utilisation radiopharmaceutique puisqu’il a une demi-vie de 11 h et se désintègre au bout d’une semaine donnant d’abord le bismuth 212 et enfin le plomb 208 en libérant des particules α.

Les séparations et extractions sont complexes et un fût de 350 kg de thorium 232 ne donne in fine que quelques dizaines de milligrammes de plomb 212.

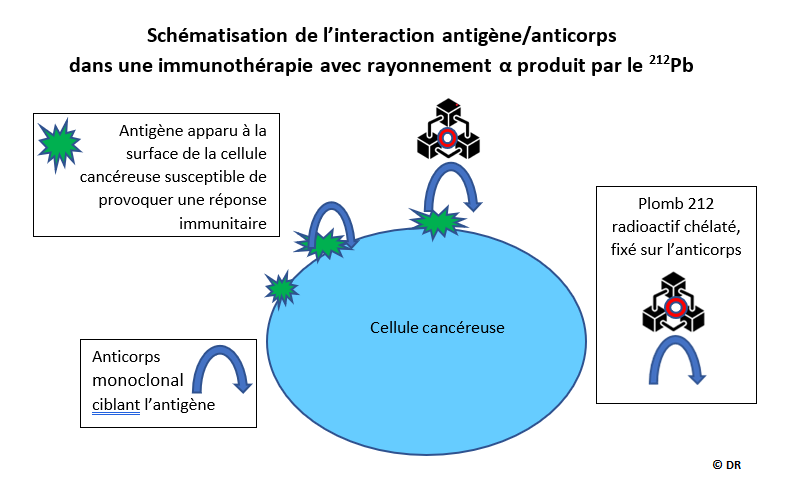

Il faut ensuite guider ce « radio-émetteur » vers les cellules cancéreuses. Or celles-ci génèrent à leur surface des antigènes contre lesquels il faut apporter des anticorps capables de les reconnaitre.

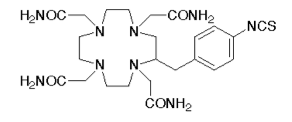

La stratégie est d’abord de trouver un ligand du 212Pb qui puisse le chélater (*) pour éviter tout relargage du plomb dans le corps. C’est le TCMC (**) qui a été choisi car il a, de plus, la propriété de se coupler assez facilement avec des anticorps monoclonaux (***) qui vont reconnaître les antigènes produits uniquement à la surface des cellules cancéreuses (7) (8). Une fois les anticorps synthétisés on greffe à leur surface le complexe (TCMC-212Pb) et le vecteur ainsi formé va voyager dans le corps jusqu’à reconnaitre les cellules cancéreuses, et celles-là seulement, et les éliminer par le rayonnement α en préservant les cellules saines (9).

Schématisation de l'interaction antigène/anticorps dans une immunothérapie avec rayonnement α produit par le 212Pb

Les essais cliniques sont en cours aux États-Unis et bientôt en Europe. La filiale Orano Med investit en France plus de 100 M€ en Haute Vienne pour une plateforme industrielle dénommée ATEF (Advanced Thorium Extraction Facility) avec salle blanche répondant aux règlements de l’ANSM pour obtenir la qualification d’Établissement Pharmaceutique. L’ambition est de mettre sur le marché des traitements dès 2025. Les capacités de production pour plusieurs milliers de radiomédicaments sont prévues et même s’il n’y a que quelques dizaines de milligrammes de 212Pb par fût traité, Orano dispose de plusieurs milliers de fûts de thorium à valoriser où d’ailleurs la chaine des isotopes se reconstitue par radioactivité et désintégration naturelle.

Jean-Claude Bernier et Françoise Brénon

Septembre 2021

(*) Le cation central, ici Pb++, entre en interaction avec une molécule appelée ligand en formant une molécule stable. Le processus est appelé chélation et le composé formé un chélate ou complexe.

TCMC pour 2-(4-isothiocyanatobenzyl)-1,4,7,10-tetraaza-1,4,7,10-tetra-(2-carbamoylmethyl)cyclododecane

(***) Un anticorps monoclonal est anticorps synthétisé par des cellules (bactérie, levure…) sélectionnées et cultivées pour leur capacité à produire un anticorps particulier capable de traiter une maladie (Source : site Vidal).

Pour en savoir plus

(1) Petites et grosses molécules innovantes pour le traitement du cancer, conférence et article de Jean-Pierre Armand, Colloque Chimie et nouvelles thérapies, 13 novembre 2019

(2) La radioactivité, document du CEA

(3) Quelle dose moyenne de radioactivité reçoit-on en France, Jean-Claude Bernier (question du mois, Mediachimie.org)

(4) La découverte du thorium, J.-J. Berzelius

(5) Site de la société Orano Med

(6) La chimie pour la séparation et la gestion des déchets nucléaires, conférence et article de Bernard Boullis, Colloque Chimie et enjeux énergétiques, 14 novembre 2012

(7) Le plomb radioactif : arme de destruction ciblée des cellules cancéreuses, de Pauline Junquet et Solène Batut (site Culture Sciences Chimie)

(8) Développement d’un immunoconjugué cytotoxique ciblant le récepteur de l’IGF-1, conférence et article de Jean-François Haeuw, Colloque Chimie et nouvelles thérapies, 13 novembre 2019

(9) Les nanomédicaments : une approche intelligente pour le traitement des maladies sévères, conférence et article de Patrick Couvreur, La chimie et la santé, EDP Sciences ( 2010)

Crédits : Image d'illustration : Cellules cancéreuses par Sam Levin, licence CC BY 2.0 ; molécule TCMC site CultureSciencesChimie

Fête de la Science 2021

Rubrique(s) : Événements

Du 1er au 11 octobre, Mediachimie fête la science. Sur le thème "l’émotion de la découverte", venez découvrir une sélection de ressources en relation avec cette thématique.

Plongez au sein de laboratoires, de centres de recherche et d'entreprises innovantes avec les vidéos de la série Des Idées plein la Tech et les vidéos du Grand Prix des Jeunes Journalistes

- Manipulation génétique : des ciseaux moléculaires à double tranchant

- Caillebotte aux RX

- Diatomées, le pouvoir des trous

- Le propanolol, une pilule pour oublier ?

- Des nano plein les bronches

- Vive le CO2

- Olikrom, une voie lumineuse

Revivez des découvertes de chimie qui ont changé la vie quotidienne des hommes et même l’Histoire grâce aux vidéos « Petites histoires de la chimie » :

- La découverte de la quinine

- Goethe et la découverte de la caféine

- La pile électrique : tout a commencé avec des grenouilles

- La première couleur artificielle : le bleu de prusse

- Perkin et la mauvéine

Découvrez des métiers de la recherche mais aussi tous les autres présentés dans l’espace métiers de Mediachimie :

- Chercheur(euse)

- Ingénieur(e) génie des procédés- génie chimique

- Technicien(ne) d’analyse chimie

- Technicien(ne) chimiste

Et enfin venez vous amuser en apprenant et tester vos connaissances en vous mesurant aux quiz Mediachimie.

La Fête de la Science, ce sont également des milliers d'animations gratuites, partout en France. À cette occasion, la science investit les lieux publics et les chercheurs viennent à votre rencontre. Retrouvez les évènements près de chez vous sur le site https://www.fetedelascience.fr/

«La levure s’ennuyait: on ne lui demandait, depuis des millénaires, que des tâches de routine, du pain, du vin, de la bière [...] quand, un beau jour ensoleillé de l’automne 1991, des biologistes lui demandèrent de l’aide pour fabriquer des tonnes d’hydrocortisone à un prix défiant toute concurrence. »

De nos jours l'hydrocortisone est produite à l'échelle industrielle par un procédé chimique multi-stade précédé par une étape de bioconversion. En 2003 a été publiée et brevetée la reconstruction dans la levure de boulangerie de la voie biosynthétique complète qui permet la synthèse de l'hydrocortisone dans les surrénales des mammifères. Depuis, les efforts n'ont pas cessé pour traduire cette avancée scientifique en une réalité industrielle.

Dans ce chapitre nous allons présenter brièvement le rationnel, la stratégie, les approches et les moments forts de cette véritable saga à rebondissements qui a représenté pour les équipes impliquées un défi de grande ambition : convertir un humble micro-organisme en une véritable usine biotechnologique.

Vidéo de la conférence (durée 35:52)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et biologie de synthèse, 14 février 2018, Fondation de la Maison de la chimie

|

Nouvelle vidéo : la réfractométrie

|

Nouvelle vidéo : la réfractométrie

Rubrique(s) : Événements

Comment analyser un produit liquide par mesure de son indice de réfraction ? Découvrez cette technique dans la nouvelle vidéo de Blablareau au labo, coproduite avec Mediachimie et la fondation de la Chimie.

La mesure de l’indice de réfraction d’un liquide avec le réfractomètre d’Abbe est présentée sur l’exemple du butan-1-ol.

La mesure de l’indice de réfraction d’un liquide avec le réfractomètre d’Abbe est présentée sur l’exemple du butan-1-ol. Puis le résultat avec son incertitude est commenté et interprété par comparaison à la valeur des tables. L’utilisation de l’écart normalisé z-score est faite conformément aux nouveaux programmes des classes terminales et du supérieur. Le principe théorique de cette mesure en lien avec des rappels du cours d’optique sur l’indice de réfraction et les primes termine la vidéo.

|

Chimie et pluie des records aux jeux de Tokyo

|

Chimie et pluie des records aux jeux de Tokyo

Rubrique(s) : Éditorial

Les champions olympiques ont fait fort en athlétisme à Tokyo ! Des temps canons au 400 m haies, des records féminins battus au 100 m et 200 m, des records olympiques en demi-fond et aux 5 000 et 10 000 m, des sauts en longueur remarquables… De quoi faire mentir les spécialistes de la physiologie sportive (1) qui prévoyaient une limite humaine aux efforts et résultats sportifs.

En réalité ces progrès viennent bien sûr d’entrainements scientifiquement programmés, mais aussi d’avancées technologiques où la chimie a un grand rôle.

Prenons tout d’abord les « chaussures miracles » lancées par un grand nom de l’équipement sportif en 2020 baptisées « alphafly » ou « vaporfly » et copiées bien évidement par tous les grandes marques concurrentes. Elles ont plusieurs couches :

- une semelle externe élastique dotée de crampons très légers disposés en forme de pentagone

- une deuxième semelle interne rigide en composite carbone-carbone riche en fibres de carbone (2)

- des couches de mousse en polyéther à blocs de polyamide (PEBA) (3)

- une tige et un tissu qui maintiennent le pied en fibres imper-respirantes en PTFE (de type Gore-Tex®) (4)

Ces multicouches ont toutes une utilité : les crampons permettent d’accrocher la piste comme points d’appui pour l’élan, la mousse expansée souvent issue de polymères à blocs avec des polyamides donne l’élasticité et la légèreté à la chaussure et surtout restitue bien l’énergie aux pieds de l’athlète. De plus la semelle en carbone rigide apporte de la rigidité à la voûte plantaire et redonne aussi de l’énergie à la chaussure qui renvoie mieux et permet de mieux avancer.

Les chaussures sont un élément d’explication mais le sol et son revêtement participent aussi à l’avancée technologique. On se rappelle l’arrivée dans les années 70 des pistes en tartan, couplant un revêtement en caoutchouc et polyuréthane avec des agglomérats de gravier en sous-couches, qui ont déjà changé les performances des courses précédentes courues sur pistes cendrées. La piste à Tokyo en 2021 fabriquée sur mesure par l’entreprise italienne Mondo ne fait que 14 mm d’épaisseur. Au-dessous du polyuréthane sont disposés des granulés de caoutchouc en design hexagonal qui ménagent de petites poches d’air. La piste absorbe l’énergie des coureurs et la renvoie avec un effet « trampolino » dans le sens de la marche. Plusieurs coureurs ont dit qu’ils avaient l’impression de « courir sur de l’air » ou de « marcher sur des nuages » sur cette piste très rapide.

De plus les fabricants ont fait un réel effort de développement durable et par souci de l’environnement : les mousses de polyamides viennent d’un bioprocédé rendu célèbre par Arkema utilisant des graines de ricin (5) et leur expansion est faite par insufflation d’azote qui les garantit exempt de CFC, HCFC ou COV (*) (6). Par ailleurs le principal fabricant a mis en place une chaine de recyclage.

La conjonction des chaussures et de la piste apporte un progrès sur les temps de course en sprint et en fond de l’ordre de 2 à 4 % ce qui fait dire au roi du sprint Usain Bolt « avec ces chaussures je serais passé au 100 m sous les 9"50 ! »

Certains cependant critiquent ces records et les assimilent à du « dopage technologique » pour les privilégiés qui disposent de ces équipements. Ce n’est pas sans rappeler la polémique qui a accompagné les performances des nageurs qui étaient revêtus d’une combinaison en polyuréthane et élasthanne sur laquelle l’eau glissait comme sur les écailles de poisson (7). Elles furent ensuite interdites par les autorités des fédérations sportives internationales. Il n’en est pas de même pour ces chaussures innovantes qui avant d’être employées ont reçu l’agrément des comités sportifs et olympiques.

Il n’en reste pas moins que la discipline d’entrainement physique et psychologique des champions est très dure et pas à la portée de n’importe quel amateur. En cette fin août alors que se déroulent les jeux paralympiques que dire alors de la force morale qui anime ces athlètes handicapés qui concourent. Même si diverses prothèses de haute technologie peuvent parfois les aider (8), ce sont des années de souffrance et d’effort durant les entrainements qui leur permettent l’accès au podium.

Jean-Claude Bernier

Août 2021

(*) CFC chlorofluorocarbures, HCFC hydrochlorofluorocarbures, COV composés organiques volatils

Pour en savoir plus :

(1) Optimisation des performances, complexité des systèmes et confrontation aux limites, Jean-François Toussaint, in La Chimie et le sport, EDP Sciences (2011)

(2) Les composites carbone/carbone, J. Thébault et P. Olry, L’Actualité Chimique, n° 295-296 (mars-avril 2006)

(3) Comment faire des polyamides à partir de l'huile de ricin ? Du ricin au Rilsan® : une réaction de polymérisation à la française, Jean-Pierre Foulon, Réactions en un clin d’œil, Mediachimie.org

(4) Les textiles et les vêtements pour le sport, C. Agouridas, J.-C. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, in La chimie dans le sport, collection collection Chimie et... Junior (2014)

(5) La grande aventure des polyamides, J.-C .Bernier et R.-A. Jacquesy, L’Actualité Chimique n° 360-361 (février-mars 2012)

(6) Chimie atmosphérique et climat, conférence et article de Guy P. Brasseur, colloque Chimie et changement climatique, novembre 2015

(7) Des textiles pour sportifs. Apport de la chimie pour améliorer confort et performances, Fabien Roland, in La Chimie et le sport, EDP Sciences (2011)

(8) Nouvelles prothèses, Serge Lécolier, Chimie Paris n°338-339 (2012)

Omniprésents dans notre quotidien, les plastiques sont pourtant apparus très récemment dans l’histoire des techniques. Leurs propriétés particulières en ont fait des matériaux révolutionnaires, mais se révèlent aujourd’hui terriblement problématiques quand ils sont dispersés dans la nature. Intéressons-nous de façon plus fine à ces matériaux… pour éviter les raccourcis et les idées reçues : par exemple, le problème vient-il du matériau ou de son utilisation ? Pour outiller leur esprit critique, les élèves sont amenés dans cette séquence à étudier les matières plastiques pour démêler le vrai du faux, modéliser leur structure puis les comparer à différents matériaux de la manière la plus rigoureuse possible.

Cycle 2 – Questionner le monde, français

Questionner le monde : Qu’est-ce que la matière ?

Français : Langage oral

Cycle 3 – Sciences et technologie, français, géographie

Sciences et technologie : Matière, mouvement, énergie, information (décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique), Matériaux et objets techniques (identifier les principales familles de matériaux)

Français : Langage oral

Géographie : Consommer en France (CM1), Mieux habiter (CM2), Habiter une métropole (6eme)

Notions et contenus : différentes familles de matériaux, structure des polymères, propriétés des matériaux plastiques.

Objectifs : Réaliser que nous avons besoin de définir un critère discriminant pour trier de façon pertinente. Fabriquer un matériau, puis étudier ses caractéristiques. Modéliser pour expliquer les phénomènes observés. Modifier les caractéristiques d’un matériau en utilisant une charge. Se rendre compte de la quantité de matériaux plastiques qui nous entourent et se questionner sur leurs utilisations. Identifier les familles de matériaux plastiques à l’aide d’une clé de détermination

- Étape 1 : Quels matériaux nous entourent ?

- Étape 2 : Comment sont structurés les plastiques ?

- Étape 3 : Pourquoi sommes-nous entourés de tant de plastiques ?

- Étape 4 : Le ou les plastiques ?

- Étape 5 : Un monde sans plastique ?

Séquence Matériaux plastiques - cycle 2 (lien externe)

Séquence Matériaux plastiques - cycle 3 (lien externe)

Formez-vous avec les tutoriels suivants :

La révolution plastique (lien externe)

Le ou les plastiques ? (lien externe)

Vidéo Fabrication du slime : mode d’emploi pour la classe

Vidéo Comprendre la structure du slime - modélisation

Vidéo Comprendre la structure du slime - Du jeu de rôle à la modélisation

Vidéo Billes de sciences #37 - Les propriétés des plastiques

Source : La main à la pâte en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie