Dimanche 19 juin un match décevant par son score, mais pas par ses surprises « chimiques ». Ça commence avec la pelouse, puis les maillots et enfin le ballon Beau Jeu.

La pelouse du stade Maurois de Lille n’est pas suffisamment belle selon l’UEFA, donc il faut la verdir. Repeindre son gazon c’est une mode qui nous vient des États-Unis depuis que la Californie a subi des étés très secs. C’est une société américaine qui commercialise un « law paint concentrate » qui, mélangé à de l’eau, est pulvérisé sur l’herbe jaunie. La composition est confidentielle, on sait seulement qu’elle est à base d’extraits d’algues et de tourbe, auxquels on ajoute des pigments organiques. C’est rapide, non toxique et écologique, puisque en période de sécheresse cela évite les arrosages et le gaspillage de l’eau. En France et en Europe, on utilise plutôt un chélate de fer (EDDHA, un sel de l'acide éthylènediamine dihydroxy phényl acétique) qui demande cependant plusieurs jours pour agir.

Plusieurs joueurs suisses ont dû changer de maillots, ceux–ci se déchirant avec entrain, l’avant-centre subissant trois changements. L’équipementier Puma explique qu’un lot fourni et fabriqué par un sous-traitant en Turquie est à incriminer. Il invoque lors de la fabrication des fibres, un problème de température, de pression et d’humidité. Les internautes de médiachimie.org ne sont pas étonnés car on sait grâce à « Chimie et Sport » qu’ils sont probablement en élasthanne–polyester avec l’avantage d’être élastique et doux comme « une seconde peau ». Mais certains polymères sont très sensibles à l’absorption d’eau et il faut les protéger de l’humidité lors de la fabrication.

Enfin cerise sur le gâteau, Beau Jeu notre « ballon chimique » explose lors d’un contact entre deux joueurs Griezmann et Behrami. Nous avons exposé récemment combien à lui seul il représentait une somme d’innovations. Les six pièces en polyuréthane (impranil) à la surface finement quadrillée, assemblées par soudure thermique, n’ont pas résistées aux crampons en composite carbone de notre joueur français. Une soudure a été déchirée et Beau Jeu s’est dégonflé comme une vulgaire baudruche.

Finalement n’est-il pas réconfortant que dans une compétition où tous les détails et la technologie doivent être réglés, l’incertitude du sport et l’influence humaine ont encore leurs places.

Jean-Claude Bernier

22 juin 2016

La Maison du Soleil à Saint-Véran est ouverte au public à partir du mardi 14 juin 2016.

Un spectacle unique d’observation du soleil et des expériences inédites autour du soleil : soleil et santé, soleil et physique, soleil et chimie, soleil et biologie.

Visites guidées à 14h30 et 16h ; sur réservation pour les groupes

Portes ouvertes jusqu’à fin juin 2016

Vous pouvez aussi réserver une nuit inoubliable à l’observatoire de Chateaurenard, le plus haut d’Europe.

Tel. : 06 64 93 54 11

Mail : contact@saintveran-maisondusoleil.com

437 grammes, 69 cm de circonférence, c’est « Beau Jeu » le ballon de l’Euro 2016. C’est le petit frère de « Brazuca », le ballon de la Coupe du monde 2014 au Brésil et de « Albert » à Londres en 2012 (1). Il est composé de six pièces de polyuréthane de type Impranil mais avec des nouveautés ;sur les cinq couches successives, l’une est faite d’une mousse avec des millions de sphères apportant une superbe élasticité (2).

Les ingénieurs et techniciens ont réussi à faire un ballon parfaitement rond en juxtaposant par thermosoudure six faces carrées à arêtes courbes en retrouvant le théorème mathématique d’Alexandrov-Pogorelov. C’est pourquoi on parle parfois du « ballon cubique » mais parfaitement sphérique. Cependant, pour avoir des trajectoires maîtrisées, la couche externe du ballon est faite de minuscules croisillons en polyuréthane sur un substrat spécial de polyester-coton (3). Un ballon de football n’adopte pas en général une trajectoire parabolique, mais triangulaire, dite « tartaglia », du nom d’un mathématicien italien Niccolò Fontana, dit Tartaglia (« Le Bègue »), car la frappe moyenne des joueurs internationaux implique une vitesse initiale du ballon de 80 à 90 km/h supérieure à la vitesse de lévitation. Pour éviter que le ballon ne « plane », les minuscules aspérités perturbent la trainée dans l’air et permettent aux joueurs adroits de faire tourner le ballon sur lui-même et d’atteindre la lucarne des buts en trompant les gardiens.

Il n’y a pas que le ballon qui mobilise la chimie (4), les chaussures des joueurs en sont un concentré. Elles doivent être légères et solides. La semelle est en fibre de carbone (5) sur laquelle les crampons sont directement moulés (6). La chaussure elle-même est en fibres de polyisocyanate ou de polyester tissées, montant parfois pour protéger la cheville (7), douce à l’intérieur, légèrement rugueuse à l’extérieur pour pouvoir imprimer au ballon l’effet de rotation voulu par le joueur. Les maillots et short eux-mêmes sont en fibres thermorégulées, certains comportent des parties élastiques qui mettent les muscles en micro-compression (8) en assurant un léger massage anti-fatigue (9). Les prochaines avancées informatiques dont sont déjà munies certaines équipes sont les exploitations de données. Le petit GPS dans le col du maillot et les microcapteurs physiologiques connectés (10) enregistrent en ligne des données (11) sur chaque joueur : déplacements, vitesse, rythme cardiaque, fatigue…

Vive l’euro 2016, chimique et électronique, mais in fine c’est le talent des joueurs qui nous régale.

Jean-Claude Bernier

Juin 2016

Quelques ressources pour en savoir plus :

(1) L’histoire d’Albert, le ballon de foot des jeux olympiques (vidéo, 8:14)

(2) Le plastique qui recycle le CO2 (vidéo, 6:11)

(3) Les matériaux composites dans le sport

(4) La chimie et le sport autour du monde

(5) Les allotropes du carbone : une grande famille

(6) Technologie et performance sportive

(7) Des textiles pour sportifs. Apport de la chimie pour améliorer confort et performances

(8) L’intelligence textile (vidéo, 7:14)

(9) Un tissu anti- courbature (vidéo, 7:18)

(10) Les polymères se réveillent pour l’électronique ! (vidéo, 31:44)

(11) Chemical World Tour 3 : nos tablettes un condensé de chimie !

Pour les usines chimiques, le pétrole n’est pas seulement source d’énergie, c’est à 90 % une matière première. Les raffineries situées à proximité les alimentent en naphta, éthylène, propylène… qui arrivent par pipeline en flux tendus. Avec les blocages à répétition des raffineries et des dépôts pétroliers les approvisionnements sont menacés. Le 27 mai, près de 40 usines étaient à l’arrêt, soit 15 % des sites de chimie de base en France. « Le manque à gagner en termes de production est évalué à 15 millions d’euros par jour. Pour la chimie, la facture s’élève déjà au minimum à 100 millions d’euros » estime Jean Pelin, directeur général de l’UIC.

Les groupes les plus fragiles risquent gros, comme le fabricant de PVC Kem One qui s’est engagé sur de gros investissements pour retrouver de la rentabilité. Total est très touché : sur ses cinq raffineries, seule l’une produit en débit réduit, les autres sont paralysées. Dans l’hexagone, seules trois raffineries fonctionnent, appartenant à Exxon.

Si la chimie de base ne produit plus, la situation se complique en aval dans l’industrie plastique ou automobile. Les usines chimiques proposent de plus en plus pour leurs clients des produits sur mesure pour les bouteilles, l’électroménager, les carrosseries, les tableaux de bord, les plastiques d’usage… Tous les acteurs de la chaine sont très dépendants les uns des autres.

Selon l’UIC, alors que la chimie occupe le premier rang des secteurs industriels exportateurs et alors que l’activité repartait bien, ces pertes de production ne se rattraperont pas. Il faudra revoir à la baisse le chiffre prévu de hausse de 1,9 % en 2016.

Jean-Claude Bernier

28 mai 2016

NdlR : voir les contributions des présidents de l’UIC sur mediachimie.org

- Les défis d’avenir posés aux chimistes pour la protection de la santé et de l’environnement : le point de vue indutriel (Pascal Juery)

- Les entreprises de la chimie : des innovateurs au service de la lutte contre le changement climatique (Philippe Goebel)

Alors que les grands opérateurs d’électricité veulent arrêter les centrales thermiques au charbon et que les États jurent de ne plus les subventionner, le charbon (1) s’ouvre à une nouvelle carrière. Il ne s’agit évidemment pas du même charbon, mais du charbon actif (2).

Le charbon actif est un carbone presque pur obtenu par carbonisation à haute température de 600 à 800 °C de produits végétaux, comme des coques de noix ou des bambous, et par, une seconde opération, pour ouvrir des pores par oxydation ménagée à la vapeur d’eau ou au CO2.

On trouve le charbon actif sous forme de poudre ou en grains, avec une propriété essentielle : la surface spécifique est très grande de 500 à 1500 m2 par gramme ! Cela lui donne un pouvoir d’absorption étonnant, largement utilisé pour la dépollution et la purification de l’eau (3). Les cartouches de certaines carafes en sont faites ; elles absorbent les ions clhorure Cl- et donnent un meilleur goût à l’eau potable (4).

On connaît aussi son utilisation en pharmacie (5) : le charbon médicinal est du charbon actif en granulés qui fait merveille contre les problèmes intestinaux, maux de ventre, ballonnements et diarrhée. C’est l’une des spécialités pharmaceutiques les plus anciennes (6). Mais aux États-Unis, et bientôt en France, on vante les mérites des cures au charbon. La « charcoal limonade » et les cocktails à la poudre noire font un malheur. Pour détoxifier l’organisme, nettoyer à fond les substances indésirables dans le sang et même éviter la gueule de bois après une soirée trop arrosée, les jus de fruits au charbon et les crèmes de légumes noircies sont très mode. Le pouvoir absorbant et son origine naturelle (7) font débarquer le charbon actif dans la cosmétique (8), il absorbe le sebum et impuretés de la peau. Le gommage au charbon est primeur chez les ados, les savons « charcoal » débarquent en France, préparez-vous en 2016 aux beautés charbonneuses !

Pr Jean-Claude Bernier

Mai 2016

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Charbon (le produit du jour de la SCF)

2) L’obtention de charbons actifs

3) L’eau, sa purification et les micropolluants

4) L’eau du robinet est–elle polluée ?

5) L’utilisation du charbon médicinal

6) Quelques spécialités pharmaceutiques centenaires

7) La nature pour inspirer le chimiste : substances naturelles, phytochimie et chimie médicinale

8) Chimie dermocosmétique et beauté

Pour une fois qu’une course automobile se déroulait au pied de la Maison de la Chimie, j’ai réagi trop tard. Quinze jours avant le 23 avril, la billetterie des 20 000 places était fermée ! Le circuit dessiné en plein Paris autour des Invalides fait un peu moins de 2 km avec quatorze virages et devait être parcouru 45 fois pour une course de 87 km.

C’est la première fois que la très sérieuse FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) organisait à Paris une course automobile qui compte pour le championnat du monde de F E (avec E comme électrique). Elle a rassemblé 18 monoplaces électriques capables de tourner à 225 km/h et qui atteignent 100 km/h en moins de 3 secondes. Plusieurs jours avant, un bitume (1) provisoire avait recouvert les plaques d’égouts et les pavés, et des vibreurs avaient été placés dans les virages. L’an passé, les bolides étaient semblables et fabriqués par une entreprise française : Spark Racing Technology. Cette année, seuls les châssis en aluminium et fibres de carbone (2) de chez Spark étaient communs. Les carrosseries, très profilées en composites classiques (3) et carbone-carbone (4), étaient au choix des écuries. Les moteurs électriques (5) d’une puissance de 230 à 270 cv étaient majoritairement fabriqués par McLaren Applied Technologies mais les motopropulseurs qui peuvent délivrer 150 kW en mode course et 180 kW en cours de « Fan Boost » étaient d’origines diverses. Le pack de batteries performantes (6) capable de stocker de l’ordre de 30 kWh est encore insuffisant pour la totalité du parcours ; aussi, à mi-course, les pilotes changent de monture. Les pneus de 18 pouces sont spécifiques (7), c’est Michelin qui les fournit.

Quatre écuries principales sont en compétitions : deux françaises, Renault et DS, et Venturi (Monaco), Audi Sport (Allemagne). De jeunes coureurs parfois aux noms célèbres conduisent ces bolides. Le podium du grand prix de Paris est :

- 1er - Lucas di Grassi sur Schaeffler Audi Sport

- 2e - Jean-Éric Vergne sur DS Virgin Racing

- 3e - Sébastien Buemi sur Renault

Toutes ces nouvelles voitures de course sont bourrées d’innovation grâce à la chimie (8) et soyons sûrs que nous les retrouverons d’ici quelques année sur nos véhicules électriques.

Pr Jean-Claude Bernier

Mai 2016

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Les infrastructures des transports : les apports de la chimie dans les projets d’avenir

2) Les alliages d’aluminium pour l’allègement des structures dans l’aéronautique et la carrosserie automobile

3) Les matériaux composites dans le sport

4) Les composites carbone/carbone

5) Le moteur électrique comparés aux moteur thermique : enjeux et contraintes

6) Stockage de l’électricité : élément clé pour le déploiement des énergies renouvelables et du véhicule électrique

7) Le pneumatique : innovation et haute technologie pour faire progresser la mobilité

8) L’industrie chimique au service de l’automobile

Le biogaz est le produit de la dégradation de matières organiques par des micro-organismes anaérobies (sans oxygène). Le gaz des marais, les produits gazeux de la fermentation des ordures ménagères et le gaz de fumier sont différents exemples de biogaz. Le point commun est la présence de méthane CH4 (1) à des teneurs comprises entre 35% et 75%. On sait aussi que le méthane est un gaz à effet de serre qui a un forçage radiatif 25 fois plus élevé que le gaz carbonique CO2 (2). C’est pourquoi on impose aux décharges d’ordures ménagères fermées et recouvertes d’être munies d’un réseau de captage du gaz, soit brûlé en torchère, soit valorisé pour le chauffage urbain ou pour produire de l’électricité (3). En France il existe 243 installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) dont le potentiel énergétique annuel est estimé à 7 TWh, mais seules 68 valorisent le gaz pour une production inférieure à 4 TWh.

À côté de ces installations existent des méthaniseurs de fermentation industrielle (4). Ils mettent en œuvre la méthanisation des boues des stations d’épuration (STEP) (5), des effluents organiques des industries agro-alimentaires, des effluents et des déchets agricoles. Ces digesteurs industriels utilisent plusieurs types de bactéries, les mésophiles actives entre 30°C et 40°C, les thermophiles qui travaillent entre 50°C et 65°C. Les réactions commencent par la dégradation des sucres, des protéines, des lipides par des enzymes hydrolytiques (6). Elles se poursuivent avec la production d’acides gras et d’acide acétique par les bactéries acidogènes (7). Les bactéries méthanogènes prennent le relais et à partir de CH3-COOH, CO2 et H2 produisent le méthane CH4. Ces réactions sont très fragiles, elles nécessitent un contrôle soigné des intrants car des variations brutales peuvent bloquer la réaction et empêcher sa reprise.

En France, plusieurs freins, souvent économiques, ont été des obstacles à leur développement. Sur 19 500 stations d’épuration, seules 4000 sont de taille suffisante justifiant l’investissement d’un digesteur (8). La purification (9) et l’élimination du CO2, de H2S et des siloxanes (qui sont à l’origine de la formation de SiO2, véritable abrasif catastrophique pour les moteurs et turbines) pour obtenir 98% de méthane plombe la rentabilité. Malgré cela, la nouvelle loi de transition énergétique prévoit la création de 30 usines de méthanisation et 1000 méthaniseurs d’ici 2020 avec les subventions du fonds chaleur et du fonds déchets.

Pr Jean-Claude Bernier

avril 2016

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Méthane (produit du jour de la SCF)

2) Le dioxyde de carbone la molécule-clé de la chimie du développement durable

3) Le biogaz : un avenir pour les déchets ménagers ?

4) Faire du déchet une ressource, un enjeu pour l’industrialisation des filières et territoires en France

5) Biochimie naturelle et traitement de l'eau : de la chimie des écosystèmes et des cocktails…

6) Un exemple de réaction biochimique : les enzymes mènent la danse

7) Étude sur les mycodermes. Rôle de ces plantes dans la fermentation acétique

8) Responsable de production en biotechnologie (vidéo, 2:19)

9) Charbon actif et traitement des eaux

Des chercheurs français du réseau RS2E qui groupe des laboratoires publics du CNRS et du CEA avec des industriels ont dévoilé fin 2015 les premiers prototypes de batteries sodium-ion sous le format standard 18650 utilisé notamment dans les ordinateurs portables. Cette information ne vous dit peut-être rien, mais sachez que dans le monde, de nombreux chercheurs planchent sur cette technologie alternative aux batteries lithium–ion (1). Ces dernières (2), fabriquées sur une invention française au Japon, en Corée et en Chine, à des centaines de millions d’exemplaires ont ce même standard sous la forme d’un cylindre de 1,8 cm de diamètre et de 6,50 cm de longueur.

Les batteries sodium–ion fonctionnent sur le même principe : les ions sodium comme le lithium migrent à travers un électrolyte d’une électrode à l’autre au gré des cycles de charge et de décharge, et s’insèrent en douceur dans les structures cristallines de l’anode et de la cathode (3).

Plusieurs années ont été nécessaires pour innover et miniaturiser les électrodes en films très minces qui s’enroulent les uns sur les autres. Des polyanions ont été essayés, phosphates-titanates ou phosphates-vanadates fluorés. De nouvelles anodes capables d’absorber le maximum de sodium et un nouvel électrolyte polymère (4) qui transporte les ions Na+ ont été trouvés. Les solutions retenues restent évidemment secrètes car la concurrence mondiale est féroce. On sait cependant déjà que la densité d’énergie de ces prototypes est de 90 Wh/kg, comparable à celle de certaines batteries au lithium (5) et que leur durée de vie dépasse 2000 cycles de charge–décharge.

La technologie sodium (6) qui avait été écartée au tout début des années 90, à cause d’une meilleure tension par cellule pour le lithium, qui, de plus, était plus léger, revient en force pour deux raisons :

- le lithium est relativement rare et ses ressources sont limitées à quelques pays comme la Colombie, le Chili, la Chine, alors que le sodium est abondant dans la croûte terrestre et dans l’eau des océans (NaCl) (7) ;

- le coût de cette technologie est bien plus faible, le carbonate de sodium est 50 fois moins coûteux que le carbonate de lithium et les batteries sodium ont un créneau superbe celui du stockage statique de l’énergie renouvelable (8).

Espérons que les industriels français et européens (9) sauront saisir l’opportunité, car c’est un marché potentiel de 80 milliards de dollars qui s’offre à eux.

Pr Jean-Claude Bernier

mars 2016

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Meilleurs matériaux pour batterie à ions Li. L’approche déductive et inductive du chimiste

2) Des batteries au lithium plus puissantes (vidéo, 8 :36)

3) La chimie dans les batteries

4) Les polymères se réveillent pour l’électronique !

5) Lithium–ion : de nouvelles batteries antiaériennes ?

6) Le sodium (produit du jour de la société chimique de France)

7) Les ressources minérales du futur sont-elles au fond des océans ?

8) Stockage de l’électricité : élément clé pour le déploiement des énergies renouvelables

9) Où travaillent les chimistes ?

Il n’est pas de semestre sans qu’une émission de télévision ne fasse monter la peur des produits chimiques chez nos concitoyens. Récemment « Cash investigation » sur France 2 traitait à charge le sujet des pesticides dans les eaux que nous, consommateurs, buvions, à la merci de « centaines de molécules toxiques provoquant cancers, malformations, troubles… » [sic]. La journaliste (très sympathique par ailleurs) aurait dû interroger d’abord les scientifiques (1) et chimistes analystes (2) qui traquent, analysent et éliminent les molécules pour le bien être de tous. Elle aurait pu savoir ainsi que les progrès des limites de détection dans l’environnement sont passées du milligramme/litre (10-3 g) en 1960 au nanogramme/litre (10– 9 g) en 2010 (équivalent à une goutte de coca dans une piscine de 25m x 10m), ce qui permet maintenant de détecter des centaines de molécules à des concentrations infinitésimales très largement en dessous des normes sanitaires.

Il existe bien sûr un problème dans l’agriculture et l’agrochimie (3). En s’attachant à plus de rigueur, le reportage aurait pu savoir comment le contrôle rigoureux de l’eau potable dose plus de 15 pesticides tous inférieurs à 10 ng sauf l’atrazine à 20 ng (4) et que la majorité des micropolluants aux concentrations 5 à 10 fois plus abondantes sont issus de notre activité humaine, métabolites ou molécules de médicaments que nous consommons (5) (6).

Les eaux de consommation et de l’environnement sont protégées par les chimistes qui s’investissent dans le suivi de la pollution aquatique (7) en France et en Europe. Sous l’égide de l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques), le programme et la fédération AQUAREFF coordonnent la recherche des laboratoires du BRGM de l’INERIS, du CNRS et de l’IFREMER pour développer les méthodes physicochimiques et biochimiques d’élimination des micropolluants organiques (8).

Quelques jours plus tard, sur la même chaine en parlant de la meilleure santé de nos exportations en 2015 on célèbre la performance du champagne et du cognac, en passant sous silence la chimie qui a un bilan commercial bien plus flatteur, second après l’aéronautique. Sans doute que le « politiquement correct », la quête d’audience à 20h50 et passer sous silence les efforts d’amélioration de la qualité et de la surveillance de nos eaux priment sur l’indécence de parler des quelques nanogrammes dans l’eau des Français alors que 600 millions d’êtres humains n’ont même pas accès à l’eau.

Pr Jean-Claude Bernier

février 2016

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Ingénieur de recherche H/F (fiche métier)

2) Agent de laboratoire / Aide-chimiste (fiche métier)

3) La chimie en agriculture : les tensions et les défis pour l’agronomie

4) Quels sont les polluants de l’eau ?

5) Micropolluants chimiques dans l’environnement

6) Biochimie naturelle et traitement de l’eau : de la chimie des écosystèmes et des cocktails…

7) Les micropolluants dans les écosystèmes aquatiques : enjeux de la directive eau

8) L’eau, sa purification et les micropolluants

Au moment où l’on parle abondamment d’emplois, de formation, d’orientation, les collégiens, les lycéens, les étudiants d’île-de France et leurs parents vont pouvoir se rendre au :

Village de la chimie, des sciences de la nature et de la vie

Les 12 et 13 février – Parc Floral de Paris au Bois de Vincennes

http://www.villagedelachimie.org

L’édition 2016 du Village de la Chimie met quatre espaces à disposition des jeunes en recherche d’orientation et qui souhaitent mieux connaître les métiers :

- Espace des professionnels : plus de 35 entreprises, start–ups et organismes sont présents pour expliquer et illustrer comment sur le terrain se déroulent et se vivent les métiers de la chimie, des sciences de la nature et de la vie.

- Espace de la formation : les enseignants et responsables des filières de formation de 27 établissements détailleront pour vous les parcours qui conduisent aux métiers de la chimie : CAP, BTS, DUT, licences pro, écoles d’ingénieurs et doctorats, sans oublier les voies de l’apprentissage.

- Espace des conférences : pendant deux jours vous pourrez entendre parler des innovations en chimie, en biotechnologie, en énergie et, plus intriguant de la chimie en cuisine et de la chimie pour résoudre les énigmes policières.

- Espace de l’insertion professionnelle : des ingénieurs, des responsables des ressources humaines, des membres de l’UNAFIC et de la SCF sont là pour vous conseiller le meilleur parcours professionnel, pour l’entretien d’embauche, le curriculum vitae.

Venez en famille ou avec vos professeurs à Vincennes. L’industrie chimique emploie 200 000 chimistes et il y a plus de 300 000 autres chimistes dans les autres industries, comme la pharmacie, la métallurgie, les plastiques, l’automobile, l’électronique, les parfums et les cosmétiques, qui représentent chaque année de nombreuses embauches.

Mediachimie.org sera aussi présent au village pour vous montrer toutes ses ressources en terme de fiches métiers. Agent de laboratoire ou assistant ingénieur en biochimie (Bac+2/3), ingénieur procédé ou de production en pétrochimie (Bac+5), responsable du labo d’analyses à la Police scientifique (Bac+5/8), technico-commercial en pharmaco-chimie (Bac+5)… et quantité d’autres carrières en France et à l’international.

Pour les non franciliens qui ne pourraient venir, le site villagedelachimie.org est à disposition, mais le village s’exporte aussi en province, en Rhône-Alpes, en Normandie et dans le Nord Pas de Calais.

Jean-Claude Bernier

Février 2016

La plus grande fuite de gaz jamais produite est en cours en Californie dans l’Aliso Canyon près de Los Angeles. Il s’agit d’une fuite près d’un forage sur le plus grand site de stockage de l’ouest des États-Unis exploité par la Southern California Gas Company.

Ce site est à 2500 m de profondeur et contient 2,3 milliards de m3 de méthane (CH4) la fuite s’est produit vers 1000 m de profondeur le 23 octobre et depuis c’est près de 72 000 tonnes de CH4 qui se sont échappés vers le quartier huppé de Porter Ranch. Les habitants ont d’abord été gênés par l’odeur, non pas du méthane qui est inodore, mais par les ajouts de dérivés soufrés tels que les mercaptans qui ont occasionnés des maux de têtes et des vomissements. Le méthane avec l’air étant inflammable, ce sont plus de 2000 personnes et 2 écoles qui ont été évacuées. On creuse un puits de secours à coté et on essaie de boucher le puits incriminé avec des boues et du ciment, mais il faudra sans doute attendre février pour résoudre le problème. Les media américains mettent en cause l’exploitant, qui n’a pas surveillé la corrosion des tubes rouillés dans le sol et qui a lâché dans l’atmosphère l’équivalent du quart des rejets de CO2 de la Californie en un an, car le méthane a un forçage radiatif 26 fois plus fort dans l’infrarouge que le CO2.

En France c’est environ 25,8 milliards de m3 de gaz qui sont stockés dans une quinzaine de sites souterrains entre 400 m et 1400 m de profondeur sur l’hexagone, d’où l’on tire environ 200 millions de m3 par Jour pour l’industrie et les particuliers.

Localisations des stockages de gaz naturel en France en 2009

source (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-stockage-de-gaz-naturel-en.html)

Au moment où les interrogations sur les filières de formation post-bac se multiplient et alors que les choix d’orientation se rapprochent, il est bon de rappeler que les métiers de la chimie évoluent et présentent toujours d’excellentes capacité d’accueil et de progression de carrière.

La chimie représente environ 160 000 emplois directs, souvent dans les PME, et de l’ordre de 500 000 emplois indirects en métallurgie, électronique, pharmacie, automobile… secteurs où la chimie est très présente. C’est au moins 25 000 postes qui s’ouvrent par an, de l’ingénieur au secrétaire et du responsable de vente au responsable du laboratoire d’analyse.

Rappelons les principales filières :

- Les écoles nationales de chimie et de génie chimique au nombre de 20, constituant la fédération Gay-Lussac et bien réparties sur le territoire, délivrent en 3 ans le diplôme d’ingénieur. L’admission se fait sur concours, après deux ans de classes préparatoires aux grandes écoles (PC CH, PC PH, PSI, MP). Des classes préparatoires intégrées ont également été créées, pour lesquelles l’admission se fait après le bac. Classes préparatoires aux grandes écoles et classes préparatoires intégrées sont accessibles sur le dispositif APB. Les écoles admettent aussi sur titres ou sur concours les étudiants issus d’un cursus universitaire (Bac+2, Bac + 3 et 4) ainsi que des étudiants issus des filières DUT et BTS. Le diplôme d’ingénieur conduit à plusieurs carrières de cadres intéressantes (1) (2) (3).

- Les universités qui ont des facultés ou instituts de chimie dispensent après le bac en 3 ans les licences et en 5 ans les masters de chimie. Elles sont 35, bien réparties sur le territoire en France. Les études y peuvent être prolongées par le doctorat qui conduit aux métiers de la recherche (4) (5).

- Les Instituts Universitaires de Technologie (IUT) délivrent un DUT (Diplôme universitaire de technologie) après 2 ans d’études après le bac.. 17 IUT en France ont un département de chimie permettant d’obtenir le DUT de Chimie et 12 IUT ont un département de Génie Chimique et Génie des procédés qui conduisent au DUT correspondant. L’admission se fait après le bac sur dossier, via le dispositif APB. Les DUT conduisent à de nombreuses fonctions (6) (7).

- Le brevet de technicien supérieur (BTS) est délivré en France par 38 lycées. Sont concernés les BTS métiers de la chimie et les BTS pilotage de procédés qui sont de création récente, remplacant les BTS chimiste et BTS contrôle industriel et régulation automatique. L’admission dans les classes de STS se fait après le bac via le dispositif APB. Les techniciens supérieurs peuvent occuper plusieurs postes en chimie (8) (9).

- La formation par alternance et par apprentissage. Il existe de nombreuses formations en entreprise. Pour sa part, l’Union des Industries Chimiques (UIC) comptabilise 1500 apprentis ou jeunes en formation dans l’industrie chimique (10) (11). Ces formations post-bac ne sont pas toutes disponibles sur le dispositif APB, il ne faut pas hésiter à contacter les CFA et les établissements.

Jean-Claude Bernier

janvier 2016

Quelques ressources pour en savoir plus :

(1) Ingénieur chimiste Procédés

(2) Ingénieur technico-commercial / Attaché technico-commercial

(3) Ingénieur de recherche / Chercheur

(4) Enseignant-chercheur

(5) Directeur R&D / Directeur scientifique

(6) Assistant ingénieur 597

(7) Technicien / Agent de maîtrise et de maintenance industrielle

(8) Technicien chimiste

(9) Assistant import–export

(10) Agent de laboratoire / Aide-chimiste

(11) Opérateur production

De nombreux autres métiers de la chimie auxquels conduisent ces filières peuvent être consultés sur le site mediachimie.org qui présente toutes les fiches métiers et les videos illustrant l’activité en entreprise, en labo et sur le terrain, des « chimistes ».

On se rappelle que pour les ajouts dans l’essence (SP95-E10) la production d’alcool à partir du sucre de la betterave ou de l’amidon du blé avait essuyé des critiques (1). En effet, non seulement l’efficacité énergétique et le bilan CO2 n’étaient pas au rendez-vous, mais cette production était en concurrence avec les cultures vivrières et accusée de faire augmenter le prix des céréales.

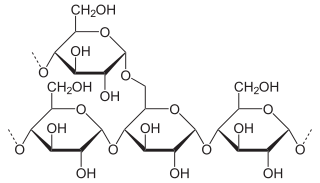

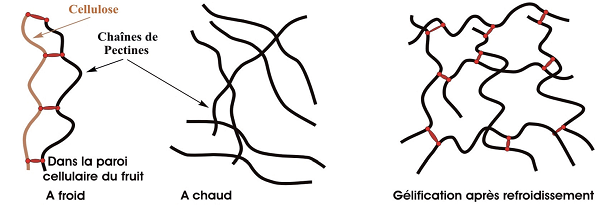

C’est pourquoi des recherches intensives se sont développées pour obtenir l’éthanol (2) à partir de la biomasse « lignocellulosique » (3) : la paille, le bois les bagasses des végétaux. À côté de la voie thermochimique coûteuse en énergie, débouche la voie biochimique (4). Il fallait trouver les enzymes et bactéries capables d’extraire les sucres de la cellulose (5), et par fermentation obtenir l’alcool. Plusieurs groupes aux États-Unis, en Europe, en France font la course pour trouver le bon procédé industriel (6). Le challenge est d’améliorer par génie génétique un cocktail d’enzymes dérivés du Trichoderma reesi un champignon qui lors de la guerre du Pacifique Sud en 1944-1945 dévorait les toiles de tentes des Marines américains.

Il faut d’abord séparer la cellulose, l’hémicellulose et la lignine par un procédé mécanique ou chimique. Puis les enzymes à environ 50°C attaquent la cellulose et produisent deux sucres, l’un en C5 le xylose et l’autre en C6 le glucose qui par fermentation vont donner l’éthanol.

Dupont paraît le premier à se lancer au stade industriel (7), la compagnie vient d’inaugurer aux États-Unis la plus grande usine d’éthanol cellulosique dans l’Iowa. Elle produira 115 millions de litres par an à partir de 375 000 t. de tiges et feuilles de maïs ramassées par 500 agriculteurs dans un rayon de 50 km. Le cocktail « Accelerase® 1500 » transforme 80% de la biomasse en 80 heures et la fermentation pour obtenir des solutions à 30 % d’alcool exige le même temps.

En France, le projet « Futurol » lancé en 2008 avec 11 partenaires dont l’INRA et l’IFPEN est aussi arrivé à un « cocktail enzymatique » de première force et un procédé couverts par plus de 20 brevets. Une usine pilote près de Reims fournit déjà 180 000 litres et préfigure une unité industrielle de 180 millions de litres par an d’ici 2018 (8). La société de biotechnologie Deinove avec une souche enzymatique Deinol vient de réussir une étape préindustrielle en Finlande et s’attache à trouver une solution de production compétitive d’ici 2018 (8).

Le bioethanol 2G de source lignocellulosique (9) doit encore démontrer sa rentabilité économique face au prix très bas du baril de pétrole, mais avec le 3G (10) c’est vraiment à long terme l’avenir pour l’environnement.

Jean-Claude Bernier

décembre 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

(1) Des biocarburants pas si verts que ça

(2) L’éthanol (Produit du jour de la Société Chimique de France)

(3) Le végétal, un relais pour le pétrole ?

(4) Valorisation biologique des agro-ressources

(5) La cellulose (Produit du jour de la Société Chimique de France)

(6) Les enjeux de la R&D en chimie pour le développement des carburants et des biocarburants

(7) La chimie au cœur des énergies d’avenir

(8) Chimie du végétal, fer de lance de la chimie durable

(9) Biomasse : la matière première renouvelable de l’avenir

(10) Les algocarburants, de nouveaux diesels miracles ?

Après les attentats abominables qui ont entaché le 13 novembre dernier et révulsé tous les Français, nous avons entendu les hautes autorités de l’État nous mettre en garde sur l’éventualité d’une guerre chimique. Qu’est-ce que cela signifie ? C’est la dispersion dans des endroits clos de gaz toxiques susceptibles d’altérer gravement la santé des personnes présentes et même de les empoisonner mortellement.

Quels sont ces gaz chimiques ? La célébration du centenaire de la grande guerre (1) a jeté quelques lumières sur ces gaz dont on rappelle la première attaque en avril 1915 par le chlore (2).

Au cours du conflit 1914-1918, les gaz utilisés ont été de plusieurs types :

- les suffocants tels le chlore (Cl2) ou le phosgène (COCl2) qui détruisent les alvéoles des voies respiratoires ;

- les sternutatoires dérivés de l’arsine non mortels mais provoquant éternuements et nausées ;

- les vésicants très agressifs comme l’ypérite ou gaz moutarde S(CH2CH2Cl)2 qui par contact produisent des brûlures, des aveuglements et attaquent les poumons (3).

Les quantités à mettre en œuvre ou à déverser par de nombreux fûts ou des obus volumineux rendent difficile leur utilisation en pleine ville par des terroristes, sauf par attaque aérienne qui aurait échappé à la sécurité militaire aérienne.

Plus dangereux sont les organophosphorés dérivé de l’isopropanol comme le Tabun ou le Sarin (4) qui à concentration modérée par inhalation entrainent la paralysie respiratoire. C’est ce dernier qui fut utilisé en 1995 dans le métro de Tokyo par des terroristes de la secte Aun Shinrikyo qui a coûté la vie à 12 personnes et intoxiqué momentanément plusieurs milliers d’usagers. L’antidote principal est l’atropine par voie intraveineuse. C’est probablement la menace la plus dangereuse avec ces gaz innervants comme le VX, encore plus mortel. Cependant, leur synthèse reste assez complexe et dangereuse, difficile à réaliser sans équipements spécialisés et des chimistes professionnels. Par ailleurs, les méthodes nanotechnologiques (5) de détection de traces de ces dérivés (6) et d’explosifs sont de plus en plus perfectionnées (7) et à la disposition de la police scientifique (8).

Jean-Claude Bernier

novembre 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

(1) 1914-1918 : la guerre chimique

(2) Berthollet, le pharmacien Curaudau et l’identification du chlore

(3) Il y a cent ans : la guerre chimique

(4) De la difficulté d’éliminer les « armes chimiques » de Syrie

(5) Les nouvelles techniques d’investigation des explosifs

(6) La chimie au service de la sécurité de nos concitoyens

(7) Déjouer le terrorisme chimique : l’apport des nanotechnologies et des détecteurs de gaz toxiques

(8) La police scientifique

Un match Chine, Airbus et Boeing ! La Chine vient de dévoiler son ambition aéronautique. Un nouvel appareil le C 919 long de 39 mètres capable d’emporter 180 passagers sur près de 4000 km vient d’être dévoilé sur le site de l’usine de Shanghaï devant plusieurs milliers d’officiels et d’ingénieurs chinois. Dès 2016 il commencera son programme d’essais qui devra montrer que les vols se feront en toute sécurité afin de recevoir son certificat d’exploitation internationale à l’horizon 2018.

Avec cet avion, la Chine montre qu’elle veut produire, comme l’Europe et les Etats-Unis, ses propres avions commerciaux et devenir un acteur majeur du transport aérien. Le C 919 se positionne comme un moyen-courrier produit par la COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) dans un marché où Airbus augmente la cadence de production des A 320 compte-tenu du carnet de commandes bouclé pour 7 ans, comme celui de Boeing !

Le fuselage, où dominent les composites (1), et les ailes en aluminium (2) sont conçus et fabriqués en Chine. Une partie des autres éléments est achetée aux meilleurs sous-traitants qui fournissent déjà Airbus ou Boeing. Les moteurs par exemple (3) sont produits par CFM International, coentreprise franco-américaine entre l’américain General Electric et le français Safran, les systèmes électriques par Honeywell (4) et le système de recyclage des eaux usées par le français Zodiac–Aerospace (5) (6). Les trains d’atterrissages sont suisses mais les freins en carbone-carbone sont français (7). Il est bon de rappeler que le transport aérien, qui se développe notamment en Chine, demandera plus de 12 000 avions d’ici 2035 et que ce marché dépend beaucoup de la chimie et de ses innovations (8), bien sûr avec les matériaux mais aussi, ne serait-ce que pour éviter les problèmes électriques, avec les progrès de l’électrochimie (9) ou, pour diminuer l’empreinte carbone, avec les nouveaux carburants biosourcés tels que le biokérosène (10).

Jean-Claude Bernier

novembre 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Matériaux composites à matrices polymères

2) Les alliages d’aluminium pour l’allègement des structures dans l’aéronautique et la carrosserie automobile

3) La combustion et les défis de la propulsion aéronautique et spatiale

4) Énergie en batterie. Des batteries pour la mobilité électrique

5) L’eau : ses propriétés, ses ressources, sa purification

6) L’eau, sa purification et les micropolluants

7) Les composites carbone/carbone

8) La chimie donne des ailes

9) Lithium–ion : de nouvelles batteries antiaériennes ?

10) Les bio-carburants de 2e génération, le projet Syndièse

On peut regretter que le prix Nobel de chimie 2015 soit très biologique, mais il faut alors se féliciter que celui de médecine soit très chimique. L’irlandais William Campbell et le japonais Satoshi Omura sont récompensés pour la découverte de l’avermectine, molécule base du traitement de l’onchocercose ou cécité des rivières transmise par une petite mouche responsable de plus de 500 000 cas de cécité en Afrique. Le japonais Satoshi Omura a étudié les propriétés antibactériennes de souches bactériennes dans le sol, il en a sélectionné une cinquantaine et c’est à partir de celles-ci que William Campbell et la société Merck ont découvert Streptomyces avermitilis très efficace contre les parasites d’animaux. La chinoise Youyou Tu, elle, a passé au crible 2000 herbes utilisées par la médecine traditionnelle chinoise, et, en étudiant particulièrement l’Artemisia annua, elle a identifié son principe actif, l’artemisinine. Première scientifique chinoise de l’académie de médecine traditionnelle à être couronnée, elle a démontré l’efficacité de cette molécule contre le plasmodium. C’était arrivé à point nommé pour lutter contre le paludisme alors que les traitements antipaludéens rencontraient de plus en plus de résistance dans les années 70-80.

Ces découvertes à partir de plantes (1) ou de microorganismes inspirées parfois par la médecine traditionnelle (2) dans une démarche « ethnopharmacologique » n’est pas nouvelle. Rappelons que l’action antipyrétique de l’acide salicylique (aspirine) (3) a été découverte 400 ans avant J.-C. avec les décoctions de feuilles de saule. Plus près de nous, de nouveaux anticancéreux ont été trouvés : le navelbine grâce à la pervenche de Madagascar (4) et le taxotère grâce aux aiguilles d’if (5) (6). Mais l’extraction de ces principes actifs à partir de ressources cultivées ne suffit généralement pas à couvrir les besoins de millions de malades. Il faut alors passer par la synthèse chimique (7) et c’est la chimie thérapeutique (8) qui doit en recherche trouver les réactions multi–étapes et développer le procédé industriel de fabrication. C’est le cas pour ces Nobel de médecine.

L’avermectine, commercialisée dès 1981, est fournie gratuitement par la société Merck pour permettre les campagnes de traitement en Afrique devant l’énorme problème de cécités engendrées par l’onchocercose. Pour l’artémisinine, la culture et la production à partir de l’armoise (artemisia annua) était insuffisante face aux épidémies de paludisme avec 200 millions de cas et 500 000 décès par an. C’est la société Sanofi qui à partir de levures génétiquement modifiées a préparé l’acide artémisinique qui par catalyse et photo–oxydation dans une réaction très complexe donne l’artémisinine. Ce sont 50 à 80 tonnes fabriquées en Italie qui sont mises sur le marché à prix coûtant. Sanofi a été récompensé pour cette opération en 2012 par le prix Pierre Potier de la fondation de la Maison de la Chimie, créé en 2006 par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en partenariat avec la FFC et l’UIC (9).

Jean-Claude Bernier

octobre 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) La nature au labo : la phytochimie

2) La nature pour inspirer le chimiste : substances naturelles, phytochimie et chimie médicinale

3) L’aspirine (Produit du jour de la Société Chimique de France)

4) Un exemple de médicament extrait d’une substance naturelle : la pervenche de Madagascar

5) Taxol et taxotère (Produit du jour de la Société Chimique de France)

6) De l’if à la pervenche : les plantes qui soignent

7) De la conception du médicament à son développement : l’indispensable chimie

8) La chimie thérapeutique : de la biologie chimique à la découverte de nouveaux médicaments

9) Sanofi - Prix Pierre Potier 2012 (trophée) (vidéo 5:36)

L’actualité automobile bruisse du scandale Volkswagen, l’une, sinon la première, des marques mondiales accusée d’avoir triché lors des tests d’homologation de consommation de carburants et d’émissions de polluants pour ses véhicules Diesel. L’action Volkswagen a dévissé en bourse et son président M. Winterkorn a démissionné. C’est une ONG américaine qui a financé des études indépendantes universitaires et qui a alerté l’agence fédérale de l’environnement à l’origine de l’affaire.

Quels sont les tests qui sont pratiqués par les certificateurs tels que UTAC CERAM en France pour les constructeurs ? Le test dure environ 20 minutes, le véhicule parcours 11 km sur rouleaux en laboratoire à 20 °C et à divers régimes. Quatre polluants sont analysés : les oxydes d’azote NOx (1), le monoxyde de carbone CO (2), les hydrocarbures résiduels HC, les particules fines (3) en nombre et dimensions ainsi que le gaz carbonique CO2 (4) qui, sans être un polluant, est un gaz à effet de serre. Les normes américaines, notamment en ce qui concerne la teneur en oxyde d’azote, sont plus drastiques qu’en Europe avec celles d’Euro 5. Mais dès 2016 les normes Euro 6 seront presque aussi sévères, avec 80 mg/km de NOx, moitié moins qu’Euro 5, et 170 mg/km de HC+ NOx (25 % en moins) et 5mg/km de particules fines. Les Golf et autres Passat Diesel disposaient d’un logiciel qui détectait les prises d’analyse de gaz à la sortie d’échappement et modifiait la gestion électronique du moteur en diminuant la puissance et la consommation et modifiait le rapport air/carburant durant le test.

Tous les constructeurs ont des astuces pour optimiser les tests, surgonflage des pneumatiques, lubrification super fluide du moteur, débranchement de l’alternateur et de la climatisation… D’où notre déception à nous usagers de ne jamais retrouver en conduite normale ces consommations largement sous-évaluées. D’après les associations de consommateurs c’est de l’ordre de 10 à 30 % de plus pour la consommation et pour les polluants parfois 5 à 20 fois les normes imposées !

Il est vrai que du point de vue chimique la purification des gaz d’échappement par catalyse n’est pas simple (5). Ce sont les oxydes d’azote qui sont les plus difficiles à éliminer (6). Ils se forment dans les cylindres à plus de 1200 °C température à laquelle l’oxygène et l’azote de l’air se combinent (7), il faut alors les réduire en azote et en eau par un catalyseur bicouches qui travaille en oxydoréduction (8). Il ne faut pas être trop réducteur car on augmente alors la teneur en CO et particules, mais suffisamment pour réduire NOx. Il existe deux moyens mis en œuvre par deux constructeurs français, la « Selective Catalytic Reduction » (SCR) avant le filtre à particules qui utilise des additions d’urée CO(NH2)2 (9) et le « NOx Trap » qui envoie à intervalles réguliers de l’ammoniac NH3 produit par un léger excès de carburant de quelques secondes. Ces dispositifs coûtent de l’argent et augmentent le prix et la consommation des véhicules, d’où la tentation de tricher et de limiter les coûts par une astuce informatique moins coûteuse… Voire ?

Jean-Claude Bernier

septembre 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Les oxydes d’azote (Produits du jour de la Société Chimique de France)

2) Le monoxyde de carbone (Produit du jour de la Société Chimique de France)

3) La qualité de l’air en question

4) Le dioxyde de carbone : enjeux énergétiques et industriels

5) La zircone, matériau pour contrer la pollution des échappements automobiles

6) La catalyse au service de l’automobile

7) Un exemple de matériau spécifique : pots catalytiques et dépollution automobile

8) Améliorer les pots catalytiques (vidéo 3:00)

9) L’urée (Produit du jour de la Société Chimique de France)

Au-delà de nos émotions, l’oignon, riche compagnon de nos plats mitonnés, est un champion pour nous faire pleurer à chaque fois que nous essayons de l’éplucher et de le découper, histoire d’exhausser le goût et le fumet de nos compositions gourmandes.

Pourquoi faut-il passer par ce purgatoire avant le paradis de nos festins ? Comment est-il possible que l’action simplement mécanique d’un couteau découpant la chair d’un oignon déclenche toute une série de réactions chimiques ?

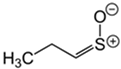

C’est que la destruction des cellules végétales de l’oignon libère instantanément une enzyme qui est une protéine favorisant des réactions chimiques dans des conditions douces. Cette enzyme facilite la production d’une molécule volatile, contenant du soufre (l’oxyde de propanethial) i.

Cette vapeur monte au niveau des yeux au contact desquels elle est hydrolysée puis transformée en dérivés acides, lesquels par leur nature déclenchent le processus de défense contre l’irritation de l’œil, c’est-à-dire le processus lacrymal. Dès lors, les larmes coulent en abondance et jouent leur rôle de « rince-œil ».

Mais il n’y a pas seulement l’action mécanique d’un couteau sur l’oignon qui peut déclencher le larmoiement ! Nous pouvons aussi verser des larmes de joie ou de chagrin. Existe-t-il une différence de composition entre celles-ci et celles provoquées par l’oignon ?

Dans le cas des émotions, le processus d’apparition de larmes et leur composition ne sont pas encore élucidés. Parmi les propositions avancées, les larmes d’émotions seraient associées à la stimulation d’hormones de type corticotropes qui contiendraient des substances analgésiques et tranquillisantes.

Donc ne coupez pas trop d’oignons mais, de temps en temps pleurez, ça vous fera du bien !

Constantin Agouridas

ATOME SWEET HOME, un film de Vincent Gaullier, Raphaël Girardot et Benoit Giros, est maintenant en ligne sur le site de la Fondation de la Maison de la chimie : http://actions.maisondelachimie.com/atome_sweet_home.html

Notre Univers et tout ce qu’il contient est un mécano d’atomes vieux de plusieurs milliards d’années, qui sont recyclés en permanence depuis l’explosion à l’origine du « bing bang ».

Ce film, cofinancé par la Fondation de la Maison de la chimie, produit par Ex Nihilo, Universcience, Canopé et le CNRS Images avec la participation de France Télévisions, raconte l’histoire d’un homme qui, accompagné de sa conscience atomique, va se lancer à la poursuite des atomes et de leur histoire. Que sont ces atomes ? D’ou viennent ils ? Comment ont ils été fabriqués ? Qu’est-ce qui sépare l’Homme des autres êtres vivants si notre nature est « chimique » ?

Tout au long d’une remontée dans le tunnel du temps, depuis aujourd’hui jusqu’à l’apparition de l’atome originel, « l'hydrogène », en passant par la formation de la Terre, véritable usine de recyclage de nos atomes « actuels », et la création des 92 atomes dans les étoiles, le héros va découvrir la réalité de notre monde ou tout est atome.

Un documentaire amusant, étonnant et éducatif accessible à tous à partir du niveau collège.

Avec la rentrée, professeurs, élèves, lycéens, étudiants, vous renouez ou découvrez avec les programmes, de nouvelles matières à traiter ou à étudier en chimie, matériaux et physique. Vous aurez à créer des fiches, à écrire des rapports, trouver des références.

Vous avez maintenant un outil rodé. Naviguez et consultez le site Mediachimie.org, vous y trouverez une mine très riche en documents et vidéos sélectionnés et validés par des experts scientifiques. Ces références écrites ou animées illustrent les points traités dans les nouveaux programmes officiels. Ils vous seront utiles pour mieux comprendre un point difficile, traiter vos travaux personnels encadrés, et même voir les débouchés en emplois dans le secteur de la chimie.

Plus de 1000 articles et vidéos constituent le plus grand site français de référence en chimie avec de nombreux liens. Six grands thèmes sont présents pour vous orienter :

- Nature, agriculture, environnement

- Énergie et économie des ressources

- Qualité de vie

- Santé et bien-être

- Analyses et imagerie

- Histoire de la chimie

À côté de ces grands thèmes deux espaces :

- dans l’espace éducation les enseignants trouvent leur actualité et tous les documents classés par niveaux du collège à l’enseignement supérieur ;

- dans l’espace métiers, parents, élèves, lycéens peuvent trouver toute l’actualité des emplois et découvrir les métiers de la chimie et des matériaux par niveaux de formation et domaines d’activité.

En cette rentrée 2015 marquée par la baisse incroyable du prix du pétrole à 40€ le baril (1) et aussi la préparation de la grande réunion internationale sur le climat à Paris (COP 21), retrouvez toute l’actualité (2) et voyez les grandes tendances de la chimie dans le domaine de l’énergie : comment éviter de puiser dans les ressources non renouvelables, la chimie du végétal (3), les nouveaux biocarburants (4), une vidéo montrant comment sont synthétisés les nouveaux carburants diesel (5). Mais la chimie contribue aussi largement au développement des énergies alternatives comme le solaire (6). Un chimiste grand spécialiste du domaine vous montre dans une vidéo comment se réalisent des cellules solaires (7). Le stockage de l’énergie, verrou important ne serait-ce que pour les véhicules électrique, vous est aussi expliqué (8). Enfin pas moins de 14 fiches métiers sont associées aux procédés en chimie et en relation avec l’énergie (9).

En cette rentrée 2015, pensez aux économies d’énergie mais restez connectés. Rendez-vous sur Mediachimie.org, c’est le plus grand site pédagogique de la chimie.

Jean-Claude Bernier

septembre 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Pétrole et essences commerciales

2) Chimie et changement climatique – colloque Maison de la chimie 18/11/2015

3) La chimie végétarienne, une chimie au régime ?

4) Un exemple d’énergie renouvelable : l’essence verte

5) Le colza à la pompe (vidéo 5:18)

6) Le soleil comme source d’énergie - Le photovoltaïque

7) Couches minces et énergie (vidéo 7:27)

8) Piles à combustible et batteries au lithium

9) Espace métiers – procédés

Le gagnant du tour de France 2015 Christopher Froome est un super champion, mais une polémique a démarré après son exploit à La Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées. Sa vitesse de pédalage en pleine montée a étonné tous les spécialistes. La rumeur a alors alimenté le soupçon de « dopage mécanique » qui évoque la possibilité d’un moteur électrique dissimulé dans son vélo.

Ce n’est pas totalement fantaisiste, car si le vélo électrique normal remporte un franc succès depuis deux ans, Il existe aussi des fabricants spécialisés dans le vélo de course électrique. Sur un matériel déjà fort sophistiqué hyper-léger en composites carbone (1), la tige de selle renforcée par le kevlar contient un mini-moteur électrique équipé d’une électronique de commande (2) et d’aimants puissants à base de terres rares (3), il est muni d’un engrenage qui agit directement sur le pédalier. Pour l’alimentation une batterie lithium–ion (4) dans le tube ou dans un « faux » bidon peut délivrer 300 à 400 W durant 60 à 70 minutes grâce à un interrupteur sans fil disposé sur le guidon. Tout cela reste très discret à tel point que l’UCI (Union Cycliste Internationale) s’en est inquiétée en ajoutant un nouveau point de règlement interdisant tout système de ce type et en recommandant des contrôles aléatoires des machines avant toute course importante. Le « dopage électrique » va-t-il remplacer le « dopage chimique », devant les nombreuses interdictions des molécules dopantes (5) et les progrès de la chimie analytique (6) ?

Il est vrai que ces grands champions se soumettent à un entrainement intensif qui leur permet de repousser les limites des performances (7) mais des régimes originaux et de nouvelles drogues restent tentants. On ne peut ainsi que constater depuis deux ans la maigreur des « géants de la route ». Après les tennismen « sans gluten », l’acadésine sous le nom d’ALCAR et le GW1516 mis au point contre le diabète agissent sur le récepteur qui active la peroxisone qui permet aux muscles de brûler les graisses plutôt que les glycogènes et les sucres (8). Avec les stabilisateurs des récepteurs de calcium voilà une nouvelle palette de molécules difficiles à distinguer de leurs analogues naturels. Loin de la mécanique et des drogues seul l’entrainement physique permet de sécréter la dopamine et la sérotonine (8) qui donnent une sensation de bien-être physique et mental (9) aux sportifs et aux pratiquants.

Jean-Claude Bernier

août 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Les matériaux composites dans le sport

2) La chimie au cœur des (nano)transistors

3) Terres rares… vous avez dit rares ?

4) La chimie dans les batteries

5) Le dopage

6) La traque aux molécules dopantes

7) Optimisation des performances, complexité des systèmes et confrontation aux limites

8) La fabrique des champions

9) Effet de l’exercice physique et de l’entraînement sur la neurochimie cérébrale : effets sur la performance et la santé mentale

Environ tous les 12/13 ans des périodes de températures extrêmes diurnes et nocturnes marquent l’été en France. Ces périodes subies presque naturellement dans l’après-guerre (1947) par une population majoritairement rurale, font l’objet au 21e siècle (2003-2015) de propos et salive médiatiques avec une population urbaine qui prédomine.

La chimie peut–elle combattre la canicule ou au moins atténuer ses conséquences ? Il faut tout d’abord dire que c’est dans ses installations que l’industrie chimique renforce sa vigilance pour la sécurité (1) (2). Si on suit l’opinion selon laquelle ces périodes devraient se multiplier avec le réchauffement climatique (3) et l’augmentation de la concentration atmosphérique du CO2 (4), on se rappellera que l’industrie chimique a réduit ses émissions de près de 50% en 25 ans. Le problème, notamment parisien, est le différentiel de température au cœur de la grande ville qui peut atteindre +2°C à +5°C comparé à la banlieue périphérique. Il s’agit donc d’imaginer pour les aménageurs une ville intelligente où la chimie a son rôle (5).

À ce facteur thermique s’ajoute la pollution urbaine (6) due notamment à la circulation automobile (7). Pour le particulier, lutter contre l’hyperthermie, c’est bien sûr grâce à l’eau (8), mais c’est aussi grâce à une habitation bien isolée de la chaleur (9) et des vêtements adaptés dérivés du sport (10) laissant passer l’air et évacuer la sueur. Heureusement l’homme et en général le vivant ont des facultés d’adaptation remarquables (11). Des revêtements réfléchissants des immeubles en ville (12), la végétalisation, les transports propres, voilà comment la chimie peut aider à l’émergence des « smart villes » à défaut de « transporter les villes à la campagne ».

Jean-Claude Bernier

juillet 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Des produits aux installations : apport des sciences chimiques pour renforcer la sécurité

2) Responsable/Ingénieur Hygiène Sécurité Environnement (fiche métier)

3) Est–il encore temps ? oui pour les chimistes

4) Le dioxyde de carbone : enjeux énergétiques et industriels

5) Qu’attend l’architecte, l’urbaniste et l’artiste de la chimie ?

6) La chimie atmosphérique : contextes récents, développements et applications

7) Un exemple de matériau spécifique : pots catalytiques et dépollution automobile

8) L’eau : ses propriétés, ses ressources, sa purification

9) La chimie au service de l'efficacité énergétique : comment concevoir un habitat performant ?

10) Des textiles pour sportifs. Apports de la chimie pour améliorer confort et performances

11) Chimie et santé : risque et bienfaits

12) Couleur et habitat vert

Le cycle des Colloques "Chimie &..." s'enrichit d'un nouvel opus : "Chimie & changement climatique", le mercredi 18 novembre 2015 à la Maison de la Chimie, Paris.

La France va accueillir en décembre prochain la 21ème Conférence Internationale des Parties (COP-21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les enjeux des changements climatiques. L'objectif est "d'aboutir à un accord universel permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'accélérer la transition vers des sociétés sobres en carbone". L'enjeu est d'agir de manière concertée à l'échelle mondiale pour réduire les risques d'exposition aux dommages résultant de changements climatiques. Un changement climatique, quelle qu'en soit l'origine, est une question qui concerne l'ensemble des habitants de notre planète et nécessite une vision à long terme. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice.

L'objectif du colloque transdisciplinaire organisé dans ce contexte par la Fondation de la Maison de la Chimie dans la série "Chimie et..." est de débattre avec notamment des spécialistes du climat, des océans et de l'atmosphère de ce qui est et pourrait être l'apport des chimistes, qu'ils soient chercheurs ou responsables industriels, dans la compréhension des facteurs du changement climatique et dans la recherche de solutions.

Le colloque est ouvert à un large public. Le niveau des présentations se veut accessible à tous les participants, et notamment aux lycéens, étudiants et à leurs enseignants, pour permettre les échanges aussi vivants que souhaitable.

Ce film documentaire de Vincent Gaullier, Raphaël Girardot et Benoît Giros, cofinancé par la Fondation de la Maison de la Chimie, produit par Ex Nihilo, Universcience et le CNRS Images avec la participation de France Télévisions, nous raconte l’histoire d’un homme qui, accompagné de sa « conscience atomique » omnisciente, va se lancer à la poursuite des atomes et de leur histoire.

La cafetière, le cactus et nous, êtres humains, sommes faits de la même matière première : les atomes. Notre Univers : un mécano d’atomes vieux de plusieurs milliards d’années, et recyclé en permanence. Quelle différence alors entre les êtres vivants et le monde inerte si tout est fait de la même matière ? Qu’est-ce qui nous sépare de la cafetière, si notre nature est chimique ? Et ces atomes : d’où viennent-ils ? Comment sont-ils fabriqués ?

Ce film documentaire de Vincent Gaullier, Raphaël Girardot et Benoît Giros, produit par Ex Nihilo, Universcience et le CNRS Images avec la participation de France Télévisions, nous raconte l’histoire d’un homme qui, accompagné de sa « conscience atomique » omnisciente, va se lancer à la poursuite des atomes et de leur histoire.

Intervenants scientifiques du film :

- Jean Duprat (CNRS), physicien, Centre de Sciences Nucléaires et de Sciences de la Matière (CSNSM – CNRS/Université Paris-Sud), Orsay.

- Purification Lopez Garcia (CNRS), biologiste, Écologie, systématique et évolution (ESE – CNRS/Université Paris-Sud/AgroParisTech), Orsay.

- Bernadette Bensaude-Vincent, historienne, philosophe, Centre d’Études des Techniques, des Connaissances et des Pratiques (Cetcopra, Université Panthéon Sorbonne), Paris.

- Fabienne Kunne (CEA), physicienne des particules, Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (IRFU-CEA), Saclay.

- John Sutherland (MRC), chimiste, Laboratory of Molecular Biology, Cambridge (Royaume-Uni)

1ère diffusion sur FRANCE 5 samedi 27 juin 2015 19h. Rediffusions lundi 6 juillet 14h40 et jeudi 16 juillet 0h30. Durée 52 minutes.

Ou à voir en replay après diffusion sur www.france5.fr/videos.

2015 année de la lumière. Si le jour nous sommes éclairés par le soleil, la nuit il faut bien maîtriser la lumière artificielle. Vous avez peut être déjà vu la photo satellite qui montre l’Europe et l’Afrique la nuit. Notre vieux continent brûle de mille feux alors que 95% du continent africain reste dans le noir. La lumière montre de façon éclatante la différence de vie.

Sans remonter à l’invention de la bougie il y a 2500 ans, c’est en Angleterre qu’en 1790 nait la lampe à gaz qui fit pousser des réverbères un peu partout. Ce n’est qu’en 1879 qu’Edison invente la lampe à incandescence aux Etats-Unis avec un filament de carbone (1). Dès lors, l’électricité permet de généraliser les sources d’éclairage. La chimie du verre (2) a permis de « souffler » des ampoules et tubes où régnait d’abord le vide puis des gaz rares sous pression. Mais l’éclairage se révolutionne progressivement avec les dernières découvertes de la chimie, tout d’abord les diodes électroluminescentes les LED (3) et plus récemment les diodes organiques les OLED (4) qui s’approchent au mieux de la lumière blanche avec une très faible consommation électrique. Car on cherche toujours à se rapprocher de la lumière du soleil qui peut se décomposer en plusieurs fréquences (5). Dans nos maisons, les vitrages isolants rendent nos intérieurs confortables et lumineux (6). Les études du spectre lumineux ont permis de découvrir des molécules qui, par passage d’un niveau excité au niveau d’équilibre, émettent une lumière monochromatique, c’était l’invention du laser (7) qui a de multiples applications. Mais les photons que nous envoie le soleil peuvent aussi nous chauffer et produire de l’électricité par l’effet photovoltaïque (8), mais ils peuvent aussi nous enchanter par les couleurs (9) en passant à travers les vitraux (10), patrimoines incomparables que nous ont laissés les artistes depuis des siècles.

Jean-Claude Bernier

juin 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Nanotubes et nanofilaments de carbone

2) Une intelligence du verre (vidéo 7:30)

3) Un prix Nobel éclairé

4) Les diodes électroluminescentes organiques : des sources « plates » de lumière

5) Analyse spectrale

6) Les vitrages : laissez entrer la lumière

7) Un exemple d’utilisation d’un matériau spécifique : le rayonnement laser

8) Le soleil comme source d’énergie. Le photovoltaïque

9) Lumière et couleurs (vidéo, 58:22)

10) L’art du verrier, des nanotechnologies depuis l’Antiquité !

Voir aussi le site 2015 année de la lumière en France

Le grand quiz Village de la Chimie / Médiachimie organisé en partenariat avec Universcience à l'occasion du Village de la chimie 2015 proposé en ligne début 2015 a rencontré un vif succès !

Les vidéos du Village de la Chimie 2025 sont en ligne.

Rappelons que ce quiz en ligne comportait 15 questions, dont les réponses se trouvaient toutes dans le site Mediachimie.org. Mais il fallait faire preuve de sagacité, lire attentivement un document ou bien regarder une vidéo, pour trouver chaque réponse juste.

Voici donc les quatre lauréats :

Meddy Elabbadi, lycéen, a gagné la tablette tactile.

Ont gagné un lecteur MP3 :

- Inès Zouina, étudiante

- Mathilde Villon, étudiante

- Thibault Angouillant, étudiant

Toutes nos félicitations à ces brillants concurrents !

Surveillez bien les actualités de Mediachimie.org, d’autres quiz seront annoncés dans les semaines et les mois qui viennent…

| Question | Réponse |

|---|---|

Q1. Un métier à double compétence | Réponse b) Ingénieur brevet |

| Q2. La fluorescence | Réponse b) Le mercure |

| Q3. Le nanomonde | Réponse c) De la rigidité |

| Q4. Le parfum des molécules | Réponse b) L’œuf pourri |

| Q5. La meringue italienne | Réponse a) Entre 116 et 127°C (sucre « petit boulé ») |

| Q6. RMN à haut champ | Réponse b) 60 ans |

| Q7. Les éponges magiques | Réponse a) La mélamine-formaldéhyde |

| Q8. Un anticancéreux synthétisé à partir d'une substance naturelle | Réponse c) Le campus de Gif sur Yvette près de Paris |

| Q9. Les origines de l’aspirine | Réponse a) Dans l’écorce de saule |

| Q10. Plante à fleur contenant un principe actif anticancéreux | Réponse b) La pervenche de Madagascar |

| Q11. Solvants supercritiques | Réponse a) Le dioxyde de carbone |

| Q12. Formation par l'apprentissage en Chimie | Réponse c) du CAP à bac+5 (Master Pro ou diplôme d'ingénieur) |

| Q13. Piles à combustible | Réponse b) de l'eau (H2O) |

| Q14. Où travaillent les chimistes ? | Réponse c) des molécules complexes nécessaires aux autres secteurs |

| Q15. La métrologie | Réponse a) Les instruments de mesure |

Inauguré par le Président François Hollande, ce sommet a réuni les grands industriels des compagnies internationales à Paris les 20 et 21 mai 2015. Pour ces grands patrons de l’industrie, ce fut deux jours de réflexions sur l’évolution de l’économie confrontée d’une part au changement climatique et d’autre part à l’épuisement des ressources fossiles.

Les tables rondes de ce sommet ont traité des économies d’énergie (1), de l’abaissement des émissions de CO2 (2), des procédés durables (3) et du recyclage (4). Un point essentiel qui est revenu lors de chaque table ronde a été celui d’établir des règles stables fixes et irréversibles en établissant un prix au carbone (5). Pour diminuer les émissions de CO2 et le recours aux sources carbonées non renouvelables (6), il est impossible d’imaginer un mécanisme plus efficace que l’établissement d’un prix au carbone.

De quoi s’agit-il ? Chaque industriel a droit à un quota d’émissions (carbone ou tonnes de CO2) qui devraient avoir un prix fixe partout dans le monde de l’ordre de 40 € la tonne au lieu de 7 € actuellement en Europe (7), prix trop bas pour changer les habitudes. Au-delà de son quota s’applique une taxe carbone pour l’industriel, mais si ses émissions sont inférieures à son quota il peut faire des échanges au prix fixé, ce qui incite à faire des économies. En Europe, le système mis en place à cause du faible prix a peu d’influence ; en Chine et en Inde des discussions techniques sont en cours pour une application future. La France n’a pas réussi à l’appliquer aux transports routiers (les bonnets rouges) (8) contrairement à l’Allemagne. Et pourtant, l’empreinte carbone traduite en prix du carbone empêcherait les échalotes de Nouvelle Zélande et la viande d’Argentine de faire concurrence aux produits de l’hexagone.

Jean-Claude Bernier

mai 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Énergie et économie des ressources

2) Le dioxyde de carbone, la molécule-clé de la chimie du développement durable

3) La chimie au cœur du développement durable

4) Recyclage et valorisation des déchets

5) Carbone vous avez dit carbone ?

6) Énergie et économie des ressources - les métiers

7) Nom de code : CO2

8) Vers des transports décarbonés : carburants, combustion et post-traitement pour les transports routiers

Le thème de l’exposition universelle 2015 qui vient de s’ouvrir à Milan est consacré à l’alimentation (1) de l’humanité. Comment nourrir dans des conditions de santé publique et de préservation de l’environnement (2) 9 à 10 milliards de terriens en 2050 ? Produire en quantité et en qualité des aliments pour qu’ils vivent normalement ? Pour répondre à ces défis chaque pays propose et expose ses solutions dans de magnifiques pavillons érigés en Italie.

Le pavillon de la France est un bâtiment à l’allure étonnante toute en courbes et en bois du Jura entièrement démontable et remontable. De surface totale de 3 600 m2 caractérisé par une très bonne isolation thermique (3), c’est un bâtiment à très basse consommation d’énergie. Il dispose d’une ventilation et d’un refroidissement naturel avec un circuit de convection de l’air particulièrement novateur. La France a mis en valeur plusieurs points forts : la qualité de notre agriculture, la richesse et la diversité de nos sols et la renommée de notre gastronomie, les solutions retenues pour une agriculture biologique (4), la conservation de la biodiversité et les efforts faits pour que cohabitent cultures industrielles et familiales. Sont également soulignés la science et l’innovation en sciences du vivant, avec les progrès de la chimie végétale (5), les molécules biosourcées pour la santé (6) et les cosmétiques, l’exploitation des déchets végétaux et les bio–carburants de 2e génération (7) non concurrents des cultures vivrières.

Les mercredis du pavillon France verront des conférences et débats sur des questions importantes. Par exemple : « le bio peut il nourrir le monde ? » avec une discussion sur les rendements agricoles et les sols (8) nécessaires pour faire face à ces nouveaux afflux de population. « Peut on se passer d’insecticide ? » (9), en rappelant les pertes causées par les ravageurs et les maladies qu’on chiffre à 20% en production et 30% en stockage, sans oublier que dans les pays en voie de développement ces pertes peuvent atteindre 50 à 100% des récoltes. Autre sujet « agriculture et qualité des eaux » : la terre ne se cultive pas sans eau et il faut à la fois en préserver les ressources, la qualité (10) et le recyclage. Ces débats et conférences seront animés par des experts souvent issus de l’INRA ou du CNRS.

Jean-Claude Bernier

mai 2015

Quelques ressources pour en savoir plus :

1) Chimie et alimentation : produits de synthèse / produits naturels

2) Nature, agriculture et environnement - les métiers

3) Isolation dans l’habitat : la chimie pour ne pas gaspiller les calories !

4) La chimie en agriculture : les tensions et les défis pour l’agronomie

5) La chimie du végétal, fer de lance de la chimie durable

6) La nature pour inspirer le chimiste : substances naturelles, phytochimie et chimie médicinale

7) Des biocarburants pas si verts que ça

8) Phytoremédiation des sols contaminés : des plantes pour guérir le sol

9) Les produits phytopharmaceutiques pour une alimentation de qualité pour tous

10) Biochimie naturelle et traitement de l’eau : de la chimie des écosystèmes et des cocktails...