Le métier d’ingénieur chimiste évolue et requière de nouvelles compétences pour répondre aux besoins des entreprises. En conséquence, les écoles adaptent régulièrement leurs formations. Grâce à une veille constante portant sur l’évolution des profils d’ingénieurs chimistes recherchés, à ses échanges réguliers avec ses alumnis, l’École Européenne de Chimie Polymères et Matériaux (ECPM), école d’ingénieurs de l’Université de Strasbourg, a relevé le besoin de former des ingénieurs chimistes disposant de connaissances et de compétences dans le domaine des sciences des données. À noter que cette expression est en accord avec les perspectives d’évolution du métier d’ingénieur décrit dans le rapport 2020 du Forum Économique Mondial de Davos et avec l’identification lors des discussions avec nos partenaires industriels comme ALYSOPHIL et les industriels du conseil de l’ECPM d’un besoin d’un profil d’ingénieur chimiste positionné au sein de l’entreprise entre les équipes de R&D ou de production, et celles des data scientists. Un ingénieur capable de parler un double langage, chimiste et à la fois compétent en intelligence artificielle (IA). Ainsi, l’ECPM a ouvert dès la rentrée 2019 une 5e Majeure intitulée « Chimie&IA ». La construction, l’organisation de cette Majeure ainsi que le profil des ingénieurs chimistes formés seront discutés lors de cette présentation.

En parallèle de l’utilisation grandissante d’IAs au sein des entreprises, on observe également l’émergence de ces nouveaux outils au sein des laboratoires de recherche. Deux exemples de développement en cours seront présentés. Un premier concerne l’élaboration de nanoparticules d’oxyde de fer théranostiques pour la nanomédecine, c’est‐à‐dire des nanoparticules capables de combiner, dans une formulation, diagnostic et thérapie pour un traitement efficace et personnalisé des cancers. Des nanoparticules de forme « plaquettes » se sont révélées très prometteuses pour combiner thérapie et diagnostic mais le rendement actuel de synthèse en nanoplaquettes n’est pas assez élevé et les paramètres de synthèse sont nombreux. Les conditions de synthèse pour obtenir un rendement élevé en nanoplaquettes ont été optimisées en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. Le second exemple illustre l’apport de l’IA dans le domaine des biomatériaux supramoléculaires. La résolution de la structure nanofibrillaire de peptides auto‐assemblés à partir d’images de cryo‐microscopie électronique sera présentée.

Vidéo de la conférence (durée : 26:40)

Vidéo de la conférence (durée : 11:59)

Source : Colloque Chimie et Intelligence Artificielle, 8 février 2023

En tant que chimistes, l'Intelligence Artificielle (IA) est une opportunité. Elle pourrait bouleverser nos méthodes de travail. L'IA permet la conception de modèles prédictifs, qui guident les chercheurs dans leurs décisions, tel un GPS pour les navigateurs que nous sommes.

Ces algorithmes d'apprentissage intelligents sont spécifiques à chaque question scientifique. Ils sont entraînés avec nos bases de données historiques. Ainsi, automatisation et robotique sont des atouts incontestables pour l'acquisition de bases de données structurées de grande ampleur.

De nouvelles compétences sont à acquérir. Vient alors une étroite collaboration entre chimistes et spécialistes de l'IA. Nous verrons dans cet exposé plusieurs illustrations de la puissance des algorithmes de machine learning pour accélérer la recherche de nouvelles molécules ou voies de synthèse et ainsi dessiner la chimie de demain : une chimie durable.

Source : Colloque Chimie et Intelligence Artificielle, 8 février 2023

L’histoire de la découverte de nombreux médicaments fait état d’observations inattendues, d’erreurs qui ont engendré des résultats positifs, d’exploitations de phénomènes et de produits naturels qui ont été modulés ensuite par des processus de transformation chimique longs et fastidieux.

Dans les dernières décennies, la productivité de la recherche pharmaceutique a été grandement améliorée grâce à une meilleure connaissance des processus biologiques responsables du développement de maladies mais aussi des propriétés de drugabilité qu’il est nécessaire de respecter pour pouvoir tester les nouveaux principes actifs dans des modèles pharmacologiques précliniques, chez les patient.es et proposer un nouveau traitement thérapeutique qui soit efficace et bien toléré.

Le processus de la recherche de nouveaux médicaments est désormais très complexe car de nombreux tests doivent être réalisés afin de satisfaire au cahier des charges requis pour la mise en développement. Ainsi des milliers voir des millions de données sont générés au grès des différents projets et capturées dans des bases de données internes voir publiques.

Aujourd’hui, nous utilisons les grandes capacités de calcul d’ordinateurs, des algorithmes d’intelligence artificielle et de machine learning de plus en plus performants (prédictifs) pour analyser ce grand volume de données et d’informations disponibles pour designer plus rapidement des meilleurs candidats au développement clinique. Chez Sanofi, l’émergence de l’intelligence artificielle au profit des projets de recherche se fait grâce à des développements internes (thèses, formations) mais également via des collaborations avec des acteurs majeurs dans le domaine.

Vidéo de la conférence (durée : 21:19)

Source : Colloque Chimie et Intelligence Artificielle, 8 février 2023

L’Intelligence Artificielle est une révolution industrielle qui ouvre de nombreuses possibilités pour le secteur de la parfumerie cosmétique. Grâce à ses algorithmes, elle permet d’automatiser la valorisation des données de production et des données clients pour proposer des approches nouvelles.

L’IA permet d’optimiser le choix de production des ingrédients, de réduire les délais de production et de proposer des innovations plus rapidement en faisant de la prédiction de l’activité des molécules grâce à l’exploitation des données de toxicologie déjà connues.

Pour les consommateurs, ces données sont le nouvel or noir de l’économie et pour la parfumerie cosmétique, elles concernent des données liées à leurs particularités biologiques (carnation de peau, degré de sècheresse ou d’hydratation, émotions, …), mais aussi à son environnement (exposition au soleil, à la pollution…), et également à son mode de vie (alimentation, tabagisme…) qui peuvent avoir un impact sur l’évolution de la peau.

L’exploitation de ces données ouvre la voie pour une cosmétique personnalisée et une expérience client renouvelée qui intègre également l’analyse des émotions et les particularités de chacun. Cette nouvelle offre repose sur des objets connectés, ou des smartphones qui permettent de tester ces paramètres biologiques et environnementaux. À partir des données récoltées, il est alors possible de réaliser des formules à la demande en fonction du besoin immédiat et des particularités de chacun.

Vidéo de la conférence (durée : 21:33)

Source : Colloque Chimie et Intelligence Artificielle, 8 février 2023

Les approches in silico exploitant l'énorme potentiel de l'Intelligence Artificielle (IA) sont de plus en plus utilisées par les chimistes dans leurs travaux de recherche, qu'il s'agisse de guider la synthèse chimique, d'optimiser les paramètres d’une expérience ou d'accélérer la découverte de médicaments, pour ne citer que quelques applications très différentes. Développées à l'origine pour améliorer l'exploration de l'espace chimique (moléculaire) et apporter des réponses plus rapides aux problèmes chimiques étudiés, l'IA et les techniques connexes commencent à impulser activement la recherche et le développement en Chimie. Dans cet exposé, nous décrirons les succès (et certains échecs) de l'application de l'IA à des domaines propres à la Chimie, de la Chimie organique à la Chimie médicinale. En particulier, nous tenterons de répondre à certaines questions récurrentes concernant non seulement la robustesse et la fiabilité des approches d'IA, mais aussi leur rôle dans les développements à venir et leur interaction avec la Chimie « traditionnelle », expérimentale ou non.

Vidéo de la conférence (durée : 24:06)

Source : Colloque Chimie et Intelligence Artificielle, 8 février 2023

La chimie est une discipline scientifique qui étudie la composition, la structure et les propriétés des matériaux, ainsi que les réactions chimiques qui ont lieu entre eux. Pour comprendre et prédire ces phénomènes, il est nécessaire de mettre en oeuvre des méthodes d'apprentissage automatique, également appelées “machine learning” en anglais.

Lors de cette conférence, nous allons présenter les différentes méthodes d'apprentissage automatique qui peuvent être utilisées en chimie, ainsi que leurs avantages et limites. Nous verrons comment ces méthodes peuvent être utilisées pour

résoudre des problèmes tels que la classification de molécules, la prédiction de propriétés physiques ou la découverte de nouvelles substances.

Nous aborderons également les différents types de données qui sont couramment utilisées en chimie, ainsi que les méthodes de préparation et de traitement de ces données. Enfin, nous discuterons des enjeux éthiques et sociaux liés à l'utilisation de ces techniques en chimie, et des défis à relever pour leur déploiement à grande échelle.

Vidéo de la conférence (durée : 24:45)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Le chapitre intégral en PDF sera disponible ultérieurement.

Références :

- N. Artrith, K. T. Butler, F.‐X. Coudert, S. Han, O. Isayev, A. Jain and A. Walsh, “Best practices in machine learning for chemistry”, Nature Chemistry, 2021, 13 (6), 505–508.

- S. Chibani and F.‐X. Coudert, “Machine learning approaches for the prediction of materials properties”, APL Materials, 2020, 8 (8), 080701.

- Chloé‐Agathe Azencott, Introduction au Machine Learning, 2e édition, Dunod, 2022.

Source : Colloque Chimie et Intelligence Artificielle, 8 février 2023

L’interdiction d’utilisation par la France, depuis le 1er septembre 2018, de produits phytopharmaceutiques issus de la chimie de synthèse comme les néonicotinoïdes, aux effets nocifs reconnus sur les insectes pollinisateurs, illustre le voeu d’une agriculture plus respectueuse de la santé et de l’environnement. Il incombe aux industriels d’accompagner ce changement que ce soit en créant de nouvelles molécules moins nocives ou au travers du biocontrôle, en s’inspirant de molécules naturelles. Comment les chimistes peuvent-ils contribuer à ce défi d’une agriculture durable par la fabrication de molécules actives contre les ravageurs des cultures ? Nous nous intéresserons dans cet article à l’exemple de la lutte contre la mineuse de la tomate grâce à des molécules synthétiques bio-inspirées : les phéromones.

Parties des programmes associées :

- Programme d’enseignement de spécialité de physique-chimie de la classe de première de la voie générale (en vigueur à partir de la rentrée 2019) – Constitution et transformations de la matière – 2. De la structure des entités aux propriétés physiques de la matière - B) De la structure des entités à la cohésion et à la solubilité/miscibilité d’espèces chimiques.

- Programme d’enseignement de spécialité de physique-chimie de la classe de première de la voie générale (en vigueur à partir de la rentrée 2019) – Constitution et transformations de la matière – 3. Propriétés physico- chimiques, synthèses et combustions d’espèces chimiques organiques - B) Synthèses d’espèces chimiques organiques.

- Programme de sciences physiques et chimiques en laboratoire de première STL - Synthèses chimiques.

- Programme de physique-chimie et mathématiques de première STL - Constitution de la matière - Solvants et solutés

- Programme d’enseignement de spécialité de physique-chimie de la classe de terminale de la voie générale (en vigueur à partir de la rentrée 2019) – Constitution et transformations de la matière – 2. Modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation - A) Suivre et modéliser l’évolution temporelle d’un système siège d’une transformation chimique.

- Programme d’enseignement de spécialité de physique-chimie de la classe de terminale de la voie générale (en vigueur à partir de la rentrée 2019) – Constitution et transformations de la matière – 4. Élaborer des stratégies en synthèse organique.

- Programme de sciences physiques et chimiques en laboratoire de terminale STL - Chimie et développement durable - Composition des systèmes chimiques - Synthèses chimiques - Aspects macroscopiques ; mécanismes réactionnels.

|

Pourquoi la vitamine C est-elle indispensable ?

|

Pourquoi la vitamine C est-elle indispensable ?

Rubrique(s) : Question du mois

La première chose à savoir est que nous ne sommes pas capables de synthétiser la vitamine C (i). Nous devons donc la trouver dans l’alimentation : les fruits colorés (agrumes, cassis, fraise, kiwi, ananas...) et les légumes frais (poivron, brocoli, chou de Bruxelles...). L'apport nutritionnel quotidien conseillé est d'environ 100 mg chez l'adulte. Comme elle est très fragile, il faut choisir des aliments frais et crus ou très brièvement cuits. Elle se trouve facilement en pharmacie, mais il faut prendre garde à ne pas en consommer plus de 1 g/jour, car en excès elle peut être métabolisée (ii) en oxalate (iii) de calcium et éliminée dans les urines où elle est le composant majeur des calculs rénaux.

Propriétés

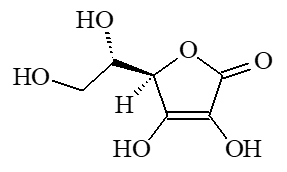

Chimiquement, il s'agit de l'acide ascorbique (a).

|  |

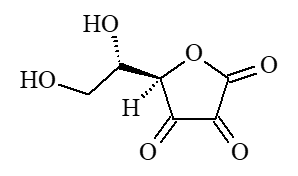

| (a) acide L-(+)-ascorbique | (b) acide déshydroascorbique |

Nomenclature IUPAC : (5R)-5-((11S)-1,2-dihydroxyethyl))-3,4- dihydroxy-5-hydrofuran-one |

Ses propriétés viennent de sa capacité à s'oxyder en acide déshydroascorbique (b). C'est donc un antioxydant, qui élimine les dérivés réactifs de l'oxygène (ou radicaux libres). On dit qu'il protège les cellules contre le stress oxydatif, qui est une oxydation des constituants de notre organisme due à un excès de ces radicaux libres (iv) qui sont très instables et oxydent d'autres molécules, ce qui leur confère un important effet cytotoxique (v).

Il n'y a pas de véritable forme de stockage de la vitamine C, et lorsque l'apport cesse les réserves chutent de moitié en 10 à 20 jours.

Le nom ascorbique vient du préfixe a, privatif, et de scorbut. Le scorbut est devenu une maladie rare, mais était très fréquent dès la Renaissance et jusqu'au XIXe siècle chez les marins au long cours. Il s'agit d'une carence en vitamine C, qui provoque un déchaussement des dents, un pourrissement des gencives, des hémorragies et pour finir la mort. Les marins n'avaient pas toujours le loisir de faire escale pour s'approvisionner en fruits et légumes frais. On peut encore l'observer aux USA chez les adolescents suivant un régime alimentaire aberrant (beignets et café noir, sandwich au beurre de cacahuète !).

Rôles physiologiques

On la pare de toutes les vertus : combat la fatigue, le vieillissement de la peau, améliore le tonus, aide à combattre les infections... Sans qu'elle soit la molécule magique que pensent certains, elle possède bien ces propriétés, ce qui sera expliqué plus loin. En 1970, le prix Nobel de chimie Linus Pauling écrivit un article "Vitamin C and the Common Cold" (vi) où il prescrivait de combattre un rhume débutant par la prise de 1 g par jour de vitamine C, ce qui a plutôt fait consensus. Utilisée pendant de courtes périodes à cette dose, elle ne semble pas toxique, puisqu'il a vécu jusqu'à 93 ans !

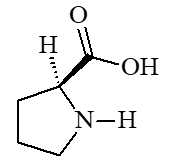

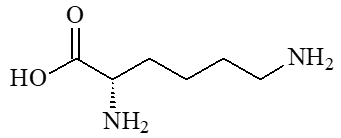

Elle catalyse l'hydroxylation des acides aminés proline (c) et lysine (d), constituants du collagène, qui entre dans la composition de la peau, de l’os, des dents, du cartilage (on comprend les symptômes du scorbut).

|  |

| (c) proline | (d) lysine |

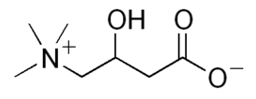

La carnitine (e), obtenue à partir de ces mêmes acides aminés, est importante dans la synthèse des acides gras et aussi dans la maintenance de la masse osseuse ; elle joue aussi un rôle dans l'athérosclérose et le risque cardiovasculaire. La vitamine C est essentielle à la synthèse de la carnitine.

|

| (e) carnitine |

Enfin ses propriétés anti-oxydantes lui confèrent de multiples rôles (synthèse d'hormones, fonctionnement des enzymes, du système immunitaire, absorption du fer par l'intestin).

Plus généralement, les carences en vitamine C, même plus discrètes que dans le scorbut, se manifestent par de l’asthénie, de l’amaigrissement, des céphalées, des douleurs osseuses, une moindre résistance aux infections et des troubles hémorragiques. Le traitement curatif et prophylactique des carences, d’origine alimentaire ou provoquées par des conditions particulières, constitue une indication indiscutable de la vitamine C. Elle est aussi préconisée comme stimulant des défenses de l’organisme au cours des infections virales comme la grippe et le coryza. Il est donc essentiel d'en consommer journellement (fruits et légumes frais).

Nicole Moreau et l’équipe question du mois

(i) La vitamine C est découverte en 1928 par Albert von Szent Györgyi, un scientifique hongrois (prix Nobel de médecine en 1937)

(ii) Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur des cellules d'un être vivant, soit pour lui permettre de synthétiser les molécules qui lui sont essentielles pour se maintenir en vie et se reproduire (anabolisme), soit pour dégrader des molécules en excès voire toxiques (catabolisme).

(iii) Acide oxalique C2H2O4 oxalate de calcium Ca2+, −OOC-COO− ou Ca(COO)2

oxalate de calcium Ca2+, −OOC-COO− ou Ca(COO)2

(iv) Un radical libre est une espèce chimique qui possède un électron non apparié et est très réactif.

(v) Cytotoxique: du grec cyto, cellule et toxique. Il s’agit d’un effet toxique pour les cellules d'un organisme

(vi) « La vitamine C et le rhume »

Pour aller plus loin

Chimie et alimentation : produits de synthèse / produits naturels, Pierre Feillet, in La chimie et l'alimentation (EDP Sciences, 2010) p. 17

Le vieillissement cutané : prévention et réparation, Philippe Piccerelle, Colloque Chimie, dermo-cosmétique et beauté (2016), Le rôle des vitamines dans le vieillissement cutané §4.4. p 102-103

La découverte des vitamines, Louis Irissou, Revue d'Histoire de la Pharmacie (1953) n° 137

François Martin apothicaire et explorateur, Louis Irissou, Revue d'Histoire de la Pharmacie (1946) n° 116, sur le premier apothicaire français s’étant rendu à Sumatra et qui a fait paraitre en 1604 un « Traité du scorbut » à la suite de son voyage où il recommande comme traitement l'emploi du jus de citron.

Crédit illustration : balt/Pixabay

|

Diffusion en direct du Colloque Chimie et Intelligence artificielle 08/02/2023

|

Diffusion en direct du Colloque Chimie et Intelligence artificielle 08/02/2023

Rubrique(s) : Événements

Vous qui n’avez pas la possibilité de venir à la Fondation de la Maison de la Chimie le 8 février 2023, vous pouvez assister en direct au « Colloque Chimie et Intelligence artificielle »

sur Mediachimie ou sur Youtube.

La captation des conférences sera par la suite disponible en ligne et leur mise à disposition sera indiquée sur la page d'accueil de Mediachimie.

En savoir plus sur le colloque

Retrouvez le quiz "Chimie et intelligence artificielle"

Chimie et intelligence artificielle : Présentation du colloque

De nos jours, les nouvelles technologies permettent de générer des données et de les stocker dans des supercalculateurs. À l’aide d’algorithmes, on peut les trier et les interpréter plus vite qu’il n’est humainement possible pour prendre des décisions complexes. Le but de l’intelligence artificielle (IA) est de permettre à des ordinateurs de penser et d’agir comme le feraient des humains. De nouvelles puissances et infrastructures de calcul permettent de disposer des masses de données sans précédent, le « Machine Learning » et le « Deep Learning » les interprètent pour des tâches aussi complexes qu’innovantes.

L’intelligence artificielle est un sujet d’actualité dont la mise en application touche tous les domaines de l’industrie, de la recherche et de notre vie quotidienne. Bien que déjà présente dans la R&D, l’IA est encore pratiquement ignorée de la majorité des chimistes, n’apparaissant dans l’enseignement au niveau supérieur que depuis peu alors que tout le monde est convaincu de la place qu’elle est en train de se créer. Nous souhaitons donc présenter dans ce colloque un nouveau domaine en développement non seulement dans la recherche universitaire et industrielle, mais aussi dans l’enseignement indispensable pour préparer l’avenir.

Pour cela nous avons fait appel d’une part, aux experts universitaires et industriels des principaux domaines d’utilisation dans lesquels chimie et IA sont associés, d’autre part, aux enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur qui ont mis en place des formations initiales et continues dans cette nouvelle spécialité.

Ce Colloque est ouvert sur inscription à un large public avec une attention particulière aux jeunes et à leurs enseignants. Pour que ce colloque puisse être accessible au plus grand nombre, il sera diffusé sur la chaine You Tube de Mediachimie.

Le niveau se veut accessible à tous pour permettre un large débat.

Danièle Olivier et Jean-Claude Bernier

Co-Présidents du Comité d’Organisation

Chimie et intelligence artificielle : Le colloque dans son intégralité

- Retrouvez toutes les vidéos sur Viméo/Fondation de la Maison de la Chimie avec la possibilité de télécharger les vidéos, conférence par conférence

- Regardez toutes les vidéos sur Youtube/Mediachimie

- Retrouvez les quiz "Chimie et intelligence artificielle"

et "Chimie et intelligence artificielle (2)" - Lisez la fiche Chimie et… en fiches :

L'intelligence artificielle, un moteur dans la recherche en chimie ! Téléchargez l'ouvrage intégral Chimie et intelligence artificielle (PDF - 26144 Ko)

Télécharger l'ouvrage intégral Chimie et intelligence artificielle en PDF - 26144 Ko

Chimie et intelligence artificielle : Conférence par conférence

Conférences plénières d’ouverture

Animateur : Philippe GŒBEL | Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

- - Concepts d’IA et Machine Learning ; utilisation en chimie ; les méthodes d’IA comme nouveau langage

- François Xavier COUDERT | Directeur de recherche CNRS, Professeur attaché ENS – Université PSL

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - L’Intelligence Artificielle comme moteur dans la recherche en chimie

- Carlo ADAMO | Directeur Institute of Chemistry for Life and Health Sciences (i-CLeHS) – Chimie ParisTech

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

Table Ronde : Intelligence Artificielle et Industrie

Animateur : Marc J. LEDOUX | DRCE Émérite du CNRS

- - IA et parfumerie cosmétique, nouvelles expériences client et réduction du time to market

- Julien ROMESTANT | Directeur intelligence économique – Cosmetic Valley

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Transition énergétique et technologies numériques : comment la donnée est utilisée pour la stratégie multi-énergies de TotalEnergies

- Michel LUTZ | Chief Data Officer et Digital Factory Head of Data, Chercheur-associé au LIMOS (Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes) – TotalEnergies

voir la vidéo | le chapitre en PDF - - De la sérendipité à l’intelligence artificielle en recherche pharmaceutique

- Laurent SCHIO | Responsable France de la plateforme de recherche IDD – Sanofi

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Un laboratoire connecté pour accélérer l’innovation en chimie

- Amandine CUENCA | Manager d’équipe de Recherche – Solvay Laboratoire du Futur, Bordeaux

voir le résumé | prochainement en ligne : le chapitre en PDF

SESSION I | Formation et Recherche

Animateur : Nicole J. MOREAU | Ancien professeur ENSCP et ancien Président IUPAC

- - Présentation de la Majeure Chimie@IA de l’ECPM – Description de l’apport de l’IA pour la préparation et la caractérisation des matériaux pour la santé

- Sylvie BÉGIN-COLIN | Ancienne directrice ECPM-Université de Strasbourg (2014-2021), Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, UMR 7504, CNRS-Unistra - Loïc JERRY, ECPM-Université de Strasbourg, Institut Charles Sadron, UPR CNRS 22

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - L’expérience d’ONDALYS dans la formation continue aux outils opérationnels de la Chimiométrie et du Machine Learning

- Sébastien PREYS | Chef de Projets Data Science - ONDALYS

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Intelligence Artificielle et nouvelles approches méthodologiques pour la maîtrise des risques industriels

- Guillaume FAYET | Responsable Études et Recherche, INERIS

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF

SESSION II | Intelligence Artificielle et Matériaux Innovants

Animateur : Jean-Claude BERNIER | Professeur Émérite de l’Université de Strasbourg

- - Le projet DIADEME : accélérer la découverte de nouveaux matériaux grâce à l’IA

- Mario MAGLIONE | Directeur de Recherches CNRS ICMCB Bordeaux, co-pilote du PEPR DIADEM. Frédéric SCHUSTER, CEA, co-pilote du PEPR DIADEM – Alexandre LEGRIS, Université de Lille, DAS Institut de Chimie du CNRS

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Informatique des matériaux : comment combiner la puissance des calculs ab initio à haut débit et l’intelligence artificielle ?

- Gian Marco RIGNANESE | Université Catholique de Louvain, Belgique

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF - - Intelligence artificielle et alliages réels : vers une conception computationnelle et responsable

- Stéphane GORSSE | Maitre de conférences, Université Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, ICMCB, UMR 5026

voir la vidéo et le résumé | prochainement en ligne : le chapitre en PDF

Conférence Plénière de clôture

Animateur : Daniele OLIVIER | Vice-Présidente de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

- - Intelligence artificielle pour la science et l’industrie

- Cédric VILLANI | Université Lyon I, Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette

voir la vidéo et le résumé | le chapitre en PDF