Actualités COVID-19

Rubrique(s) : Événements

Mediachimie.org vous propose de retrouver sur cette page un ensemble de ressources et de liens relatifs au coronavirus SARS-CoV-2 et à la pandémie de COVID-19.

Éditoriaux Mediachimie

- De la conception à l’injection des vaccins : un vrai défi logistique

- Un vaccin, oui, mais quel vaccin ?

- Oui la chimie avance masquée

- Gel hydroalcoolique : pourquoi il faut l’utiliser avec modération et de façon circonstanciée

- Le coronavirus un défi pour la chimie du vivant

Zoom sur

Question du mois

Articles de L'Actualité chimique

- Covid-19, ou quand le manque d’antiviraux efficaces devient un problème mondial

- Covid-19 : la chimie médicinale à l’assaut des mécanismes de propagation virale

- La cytosine, au cœur de l’immunité antivirale innée

- Covid-19 et désinfection : du bon usage de l’eau de Javel

Académie des sciences

- Vidéo de la séance exceptionnelle organisée le 7 mai 2020 par l'Académie des sciences sur la maladie à coronavirus Covid-19

- Questions scientifiques sur la maladie à coronavirus COVID-19 avec des fiches explicatives expert et grand public

Autres ressources

- Tribune du journal Les Echos : Où sont les antiviraux ?

Dans cet article paru dans "Les Echos" vendredi 27 mars 2020, le professeur Bernard Meunier, membre du Conseil de la fondation de la Maison de la Chimie et ancien président de l'Académie des sciences analyse en tant que spécialiste reconnu internationalement de la biochimie les possibilités de trouver un remède au COVID-19, mais surtout il examine de façon critique la politique de santé et la stratégie de recherche pharmaceutique qui ont négligé le plus souvent les avancées et les potentiels des "petites molécules" chimiques.Lire l’article de Bernard Meunier sur le site des Echos | Version PDF

- Article de Pour la Science : Comment fonctionnent les masques de protection respiratoire

- Lettre d’encouragement et de reconnaissance à la filière « Chimie et Matériaux » pour leur rôle dans la lutte contre la propagation du COVID 19, Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie et des Finances de 23 mars 2020

#Coronavirus : @BrunoLeMaire écrit aux entreprises de la Chimie et à leurs salariés, "maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement", pour leur exprimer sa reconnaissance et les encourager pic.twitter.com/OFbCc69mvX

— France Chimie (@FranceChimie) March 24, 2020

|

La pétrochimie se met au vert

|

La pétrochimie se met au vert

Rubrique(s) : Éditorial

La situation actuelle

Il existe en France huit raffineries du pétrole, de la Normandie à la Méditerranée en passant par le sud de Lyon. La grande majorité du pétrole raffiné sert à l’obtention des carburants, une autre partie fournit la matière première pour la chimie des dérivés du pétrole. Ainsi ces sites sont aussi des complexes de pétrochimie.

La coupe pétrolière qui intéresse la chimie est essentiellement le « naphta » dont les chaines carbonées vont de 5 à 10 atomes de carbone. Celle-ci subit l’hydrocracking (ou craquage à la vapeur d’eau) permettant d’obtenir les intermédiaires majeurs pour la chimie organique tels que les oléfines (éthylène (1), propène, butène, benzène…). Pour éviter la pollution due à la présence de soufre et d’azote dans le pétrole, des unités d’hydrodésulfuration (2) sont également présentes sur les sites.

Ces fabrications utilisent actuellement environ 13% du pétrole (3), part qui pourrait monter à 22% d’ici 2050 sans régulation. Les politiques de transition énergétique vont limiter les objets en plastique, faire baisser la demande énergétique des bâtiments, économiser la consommation des véhicules en carburants, voire passer aux véhicules électriques, et donc baisser les volumes consommés de gas-oil et d’essence. C’est ainsi que les capacités de raffinage en France et en Europe n’ont cessé de diminuer. Les capacités de raffinage en Europe représentaient en 2008 21% des capacités mondiales et elles ne sont plus que de 17% en 2020. La consommation des produits pétroliers (carburants compris) dans l’hexagone a suivi la même pente, 98 millions de tonnes (Mt) en 1998, 89 Mt en 2000 et 73 Mt en 2019 qui plombent cependant encore notre balance commerciale de quelques dizaines de milliards d’euros.

L’évolution due aux huiles de schiste

Il faut se rappeler que la stratégie des grandes compagnies pétrolières a évolué dans les années 2010 avec l’arrivée de l’huile et du gaz de schiste américain sur le marché mondial. Historiquement les pétroliers européens utilisaient la coupe « naphta » pour la production de l’éthylène intermédiaire essentiel pour la chaine de valeur en chimie organique notamment pour les polymères résines et plastiques (4). Pour ce faire il faut casser les chaines carbonées des hydrocarbures du naphta à l’aide des vapocraqueurs qui malheureusement en Europe avaient plus de 25 ans. Aux États-Unis de nouveaux vapocraqueurs à base éthane produit en abondance par les gaz de schiste ont abaissé le prix de l’éthylène d’un facteur 2 à 3 ! Pour ne pas « mourir » les Européens ont investi soit dans de nouveaux vapocraqueurs en Écosse et en Norvège, soit dans la modernisation d’anciens vapocraqueurs au sein de plateformes chimiques pour leur donner plus de flexibilité. Fournir l’éthylène, le butadiène et des aromatiques sur place limite les émissions et les besoins logistiques. C’est ainsi que TOTAL a investi à Gonfreville et à Anvers, de même INEOS à Anvers. Ces deux acteurs majeurs européens comme ExxonMobil (USA) souffrent de la crise de 2020 qui a non seulement entrainé une chute de la vente des carburants mais aussi de produits chimiques et de matières plastiques pour l’automobile. Tout en proclamant que le pétrole n’a pas dit son dernier mot notamment en Chine, aux USA et dans les pays émergents, il se prépare des stratégies à long terme dans le ton européen de la transition énergétique en « verdissant l’or noir ».

Vers le « zéro carbone » ?

INEOS lance ainsi à Anvers le « Project One » d’un vapocraqueur base éthane qui devrait produire 1,5 Mt d’éthylène, le plus important en Europe et le plus économe, avec d’une part la récupération d’hydrogène dévolu à la mobilité et d’autre part un contrat avec ENGIE qui doit lui apporter toute l’énergie électrique éolienne pour son futur complexe. Pour la France on se rappelle la reconversion de la raffinerie de La Mède condamnée à la fermeture et transformée en bioraffinerie avec un investissement de plus de 275 millions d’euros devant produire des agrocarburants avec le procédé HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un procédé français. Cette unité traite en partie de l’huile de palme, ce qui a soulevé diverses réactions (5). TOTAL annonce en 2020 la transformation de la raffinerie de Grandpuits (77) en investissant 500 millions d’euros dans une plateforme « zéro pétrole » afin de fournir 400 000 t/an de biocarburants majoritairement destinés au secteur aérien, à partir de graisses animales, huiles de cuisson usagées et végétales recueillies régionalement. Sur le même site, associé au néerlandais Corbion, il veut produire du bioplastique centré sur le PLA (6) et développer une unité de recyclage de plastique par pyrolyse.

Après avoir fermé le vapocraqueur sur le site de Carling (57), TOTAL, après l’acquisition de Synova, veut devenir un acteur majeur dans le recyclage chimique des plastiques. Sur ce site pétrochimique, l’association Chemesis (Total, Arkema, Air Liquide, etc.) promeut la chimie verte avec Metex Noovista qui produit du propanediol et de l’acide butyrique biosourcés, et Afyren synthétise des molécules pour l’alimentation et des conservateurs aromatiques à partir de sous-produits de betterave. Et, dernier venu, Circa Sustainable Chemicals produira à partir de coproduits du bois 1000 t/an de Cyrène, un solvant fluide biosourcé (encres) (7). C’est ainsi qu’à proximité de l’Allemagne se transforme un site de chimie performant compatible avec les exigences environnementales, et générateur d’emplois dans le Grand-Est (8).

Les nouveaux marchands d’énergies

L’annonce de la nouvelle stratégie des pétroliers est celle de devenir, comme le dit Total, une entreprise de « multi-énergies ». Plusieurs facettes apparaissent dans ces stratégies : donner une plus grande part au gaz liquéfié (GNL, constitué majoritairement de méthane) et une nouvelle part à l’électricité à partir des renouvelables. Après l’expérience décevante de SunPower c’est entre 2 et 3 milliards d’euros par an qui seront consacrés à la production et au stockage d’électricité bas-carbone jusqu’en 2030. Pour cela TOTAL a racheté SAFT pour les batteries de stockage et s'allie à Peugeot et à Michelin pour le projet d’une giga factory en France de production de batteries ions-lithium. Les ventes de Total se répartiront alors entre 30% de produits pétroliers et 5% de biocarburants, 15% pour l’électricité bas carbone et 50% pour les gaz dont l’hydrogène. Le défi est lancé entre Shell, BP, Exxon et d’autres : ce sera à qui s’imposera pour la capture du CO2, les énergies propres et l’hydrogène vert ? (9) Ce qui est sûr cependant, c’est qu’à moins d’une catastrophe mondiale, la demande d’énergie ne va pas se tarir d’ici 2050.

Jean-Claude Bernier et Françoise Brénon

Janvier 2021

Pour en savoir plus

(1)° Éthylène, fabrication industrielle (site l'Élémentarium)

(2) Comment assainir l’atmosphère des villes ? L’hydrotraitement (Réaction un clin d'oeil)

(3) L’extraction du pétrole et du gaz (vidéo CEA)

(4) L’Union des industries chimiques (UIC) tire la sonnette d’alarme

(5) Polémiques dans le monde des biocarburants

(6) Zoom sur l'amidon : de l’amidon aux polymères biosourcés

(7) Les solvants biosourcés : opportunités et limitations

(8) Pour une industrie chimique propre et durable (Chimie et…junior)

(9) Qu’est-ce que l’hydrogène vert ?

Illustration : Raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon, Wikimedia, Gérard-travail personnel, CC BY-SA 4.0

Des pigments intelligents ! Ils sont capables de beaucoup de choses, comme capter l'énergie lumineuse du Soleil, ils la restituent la nuit pour éclairer les pistes cyclables.

Source : Clins d'oeil de la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie

Impact du taux d'acidité sur l'environnement

La couleur des hortensias change avec le taux d’acidité de la terre, le goût acide du citron est plus prononcé que celui de l’avocat, le pH du sang reste proche de 7,4 et l’eau du robinet est plus calcaire dans certaines régions que dans d’autres. Ces phénomènes s’expliquent en étudiant les acides et les bases que l’on côtoie au quotidien. Il est possible d’agir sur notre environnement pour mieux le protéger. On peut, par exemple, réguler le pH de l’eau d’un lac dont le taux d’acidité serait trop élevé afin d’éviter la disparition complète de certains poissons.

Terminale - Spécialité PC

Objectifs : Représenter le diagramme de prédominance d’un couple acide-base.

Exploiter un diagramme de prédominance ou de distribution.

Citer les propriétés d’une solution tampon.

Justifier le choix d’un indicateur coloré lors d’un titrage.

Constitution et transformation de la matière

Thème 1 : Prévoir l’état final d’un système, siège d’une transformation chimique.

Partie B : Comparer la force des acides et des bases.

Notions et contenus : Constante d’acidité, produit ionique de l’eau, réaction d’un acide avec l’eau, solutions courantes d’acide et de base, diagrammes de prédominance et de distribution d’un couple acide-base ;

espèce prédominante ; cas des indicateurs colorés et des acides alpha-aminés, solution tampon.

Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

Berthollet ne veut pour règle que l’observation ; il se méfie des hypothèses et veut que l’expérience suive pas à pas la théorie pour la vérifier.

L’observation faite au lac de Natro et dans son laboratoire, l’a conduit à soutenir que la réaction chimique est un partage, mais surtout à rejeter l’idée de voir dans la réaction une sorte de conquête, de destruction d’une espèce chimique par une autre, comme dans cette théorie de l’affinité élective où il devait trouver quelque relent de scholastique. L’intuition était juste et la thermodynamique chimique d’aujourd’hui nous enseigne en effet qu’aucune réaction n’est « totale », mais finit toujours par aboutir à un nouvel équilibre d’où aucun des constituants du mélange primitif n’est « totalement » exclu. Mais il faudra presque cent ans avant que ce nouveau chapitre de la chimie ne prenne forme.

Comment décrire l’état d’équilibre d’un système siège d’une transformation chimique ?

Terminale - Spécialité PC

Objectifs : Relier le caractère non total d’une transformation à la présence, à l’état final du système, de tous les réactifs et de tous les produits.

Déterminer le sens d’évolution spontanée d’un système.

Déterminer un taux d’avancement final à partir de données sur la composition de l’état final et le relier au caractère total ou non total de la transformation.

Constitution et transformation de la matière

Thème 3 : Prévoir l’état final d’un système, siège d’une transformation chimique.

Partie B : Prévoir le sens de l’évolution spontanée d’un système chimique.

Notions et contenus : Quotient de réaction Qr.

Système à l’équilibre chimique : constante d’équilibre K(T).

Critère d’évolution spontanée d’un système hors équilibre chimique.

Source : Dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

Cette vidéo présente le « banc Köfler » appareil permettant de déterminer la température de fusion d’un solide comprise entre 50 et 260 °C, et comment bien l’utiliser, de l’étalonnage à la mesure jusqu’au nettoyage.

La détermination d’une température de fusion d’un corps peut également nous renseigner sur son état de pureté, par comparaison à celle du corps pur : les différentes interprétations sont abordées.

|

Colloque Chimie et Énergies Nouvelles - 10 février 2021

|

Colloque Chimie et Énergies Nouvelles - 10 février 2021

Rubrique(s) : Événements

ll y a urgence que le système mondial de production, distribution et consommation d’énergie soit engagé sur une trajectoire dont les effets seront déterminants pour l’avenir de la planète et celui de ses habitants en limitant ses effets sur le climat : le sujet est plus que jamais au coeur des préoccupations de la Société, notamment de la recherche et de l’industrie. Malgré l’engagement politique des États et la progression des énergies dites « vertes », notamment du solaire électrique ou thermique et de l’éolien offshore pour lesquels on s’attend à des facteurs de croissance record dans les prochaines décennies, toutes les énergies flexibles, propres, abondantes, décarbonnées seront nécessaires pour faire face aux besoins toujours croissants de la demande en énergie. Pour cela il est urgent d’innover, mais aussi d’optimiser les technologies existantes en lien avec l’objectif d’un développement durable garantissant l’accès de tous à des services énergétiques fiables à des coûts abordables.

Nous avons souhaité dans ce 25e colloque « Chimie et… » faire un point scientifique objectif sur une évolution possible du « bouquet énergétique diversifié » en cours de développement.

Les conférenciers ont été choisis parmi les experts les plus qualifiés dans les différents domaines concernés, la recherche, l’industrie, la politique et l’économie.

Le niveau se veut accessible à tous pour permettre un large débat.

Bernard Bigot

Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

et Directeur Général de l’Organisation internationale ITER

[Ajout février 2021] Le colloque a été diffusé en direct sur la chaine Youtube de Mediachimieet est disponible au même endroit en différé.

La valeur médicale, économique et sociétale du diagnostic est fondamentale, 60 à 70% des décisions médicales s’appuient sur les résultats d’au moins un test de diagnostic.

L’importance du diagnostic se révèle dans tous les domaines de la médecine, notamment dans la prise en charge des maladies infectieuses comme on le voit avec la pandémie de la COVID 19. La valeur et l’impact du diagnostic sont de plus croissants dans le domaine politique et sociétal.

Les délais d’analyses doivent être de plus en plus courts afin de rendre la médecine précise et personnalisée. Les performances grandissantes des outils diagnostiques s’expliquent par des ruptures technologiques majeures pour lesquelles la chimie représente naturellement une source d’innovation essentielle.

Bien qu’il ne représente que 2 % des dépenses de santé, le diagnostic in vitro – c’est-à-dire réalisé en milieu artificiel en laboratoire – est considéré comme essentiel dans 70 % des décisions médicales. Il regroupe toutes les techniques, tous les appareils ou les dispositifs utilisés sur des échantillons de tissus ou des liquides biologiques humains ou animaux dans un but de diagnostic des pathologies au sein des laboratoires médicaux.

C’est la pierre angulaire de la médecine personnalisée qui a transformé l’oncologie et qui est en train de transformer le domaine des maladies infectieuses.

Les progrès diagnostiques très récents qui ont permis d’améliorer considérablement la prise en charge des patients sont présentés. L’exposé est complété par une projection dans le futur pour illustrer l’impact pressenti sur la lutte contre la résistance aux antibiotiques et la relance de l’innovation thérapeutique dans ce domaine.

Parties des programmes associées

- Programme d’enseignement scientifique commun de terminale, spécialité : Déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et chimiques

- Programme d’enseignement scientifique commun de terminale : Thème 3 – Une histoire du vivant

- Programme de première SVT : Thème 3 – Corps humain et santé

Nous sommes microbiens, les microbes interagissent avec nous en permanence et nous sommes en symbiose, c’est-à-dire en relation permanente avec eux. Cette relation s’installe dès la naissance, où nous rencontrons les micro-organismes, d’abord ceux d’origine maternelle puis, dans les premiers mois de la vie, nous développons notre microbiote en même temps que nous construisons nos défenses naturelles et notre système immunitaire.

Partie des programmes de physique-chimie associée :

- Programme d’enseignement scientifique commun de terminale : Thème 3 – Une histoire du vivant

- Programme de terminale STL spécialité : S21 – Soi et non soi, microbiote, antigène

- Programme de première SVT : Thème 3 – Corps humain et santé

|

Mon beau sapin

|

Mon beau sapin

Rubrique(s) : Éditorial

En cette fin d’année l’expression « ça sent le sapin » doit perdre son sens argotique pessimiste et plutôt se compléter par « ça sent bon le sapin de Noël ». À l’approche du 25 décembre 2020 nous avons besoin d’une bouffée d’optimisme et, même si nous sommes déconfinés ou confinés, le sapin traditionnel dans le salon va agir comme une douce thérapie.

Nous l’avons acheté « bio », ou même « loué » si nous sommes d’abord écologistes, puis décoré avec nos guirlandes aluminisées et celles parsemées de LED multicolores.

Nous avons ainsi déjà profité de ses odeurs fraiches et boisées (1). Le pin sylvestre dégage plus de 44 composés olfactifs (2). Le principal responsable est la pinène (C10H16), présente sous ses deux formes isomères α et β. L’α-pinène présente dans l’essence de térébenthine est aussi connue comme antiseptique présente aussi dans la sauge. L’autre odeur fraiche du sapin est celle de l’acétate de bornyle à l’odeur de résine fraîche, utilisé aussi dans les parfums ou les désodorisants. Synthétisé par plusieurs conifères il est aussi utilisé en phytothérapie pour ses propriétés sédatives (3).

Nous avons ainsi déjà profité de ses odeurs fraiches et boisées (1). Le pin sylvestre dégage plus de 44 composés olfactifs (2). Le principal responsable est la pinène (C10H16), présente sous ses deux formes isomères α et β. L’α-pinène présente dans l’essence de térébenthine est aussi connue comme antiseptique présente aussi dans la sauge. L’autre odeur fraiche du sapin est celle de l’acétate de bornyle à l’odeur de résine fraîche, utilisé aussi dans les parfums ou les désodorisants. Synthétisé par plusieurs conifères il est aussi utilisé en phytothérapie pour ses propriétés sédatives (3).

Mais il n’y a pas que le sapin et ses parfums pour vous réconforter en cette période de Noël. Il y a bien sûr l’odeur du chocolat chaud qui contient des polyphénols excellents pour l’organisme mais aussi des endorphines stimulantes et euphorisantes idéales en hiver (5).

Ainsi le pain d’épices avec le gingérol du gingembre, mais aussi sa saveur douce, sucrée et légèrement épicée et due à la zingérone qui s’est développée durant la cuisson.

Si vous aimez les marrons chauds, lorsqu’elles sont grillées les châtaignes dégagent quantité de composés volatils par réactions à haute température. La chaleur développe aussi diverses molécules dont le ? butyrolactone qui donne en bouche un léger gout sucré caramélisé ainsi que le furfural qui apporte le côté boisé avec une légère odeur d’amande (6).

Vous aurez aussi pour vous réchauffer un incontournable des marchés de Noël, hélas si peu nombreux cette année, le vin chaud. Même sans en abuser vous reconnaitrez son odeur avec les vapeurs d’alcool qui entrainent les parfums d’agrume, l’aldéhyde cinnamique et les phénols comme l’eugénol de la cannelle.

Voilà une thérapie simple et joyeuse pour les fêtes (7). Si vous n’avez pas de sapin, la chimie extractive peut vous fournir les huiles essentielles pour une aromathérapie. Vous avez le choix entre l’huile essentielle de coriandre, l’essence d’orange douce, ou les extractions de cannelle de Ceylan ou encore de sapin bouvier : alors à vos diffuseurs, mais attention comme dans tout traitement c’est la dose qui compte (8) !

Joyeuses fêtes.

Jean-Claude Bernier

Décembre 2020

Pour en savoir plus :

(1) Quand la chimie a du nez (vidéo)

(2) Les méthodes de mesure des odeurs : instrumentales et sensorielles

(3) Un exemple de production de substances actives : le pouvoir des plantes

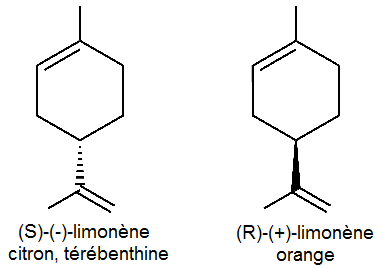

(4) Zoom sur la chiralité et la synthèse asymétrique

(5) Les emplois thérapeutiques du chocolat

(6) Sucre et huile : des ingrédients clés pour la chimie biosourcée

(7) La nature pour inspirer le chimiste : substances naturelles, phytochimie et chimie médicinale

(8) La bonne chimie est-elle dans le bon dosage ?