La Fondation de la Maison de la Chimie et la Fondation La main à la pâte se sont associées pour proposer aux enseignants et aux élèves des séquences pédagogiques de la petite section à la classe de 3eme conformes aux programmes de l’enseignement obligatoire.

Dans le cadre de ce partenariat, il sera également proposé aux professeurs des écoles et de collège des modules de formation (en présentiel et à distance) pour qu’ils puissent mettre en œuvre un enseignement de la chimie attractif et novateur au sein de leur classe.

Pour avoir plus d’informations sur l’offre de formations : https://elearning-lamap.org/

Dans l’attente de découvrir toutes les propositions pédagogiques, vous pouvez d’ores et déjà découvrir les premières ressources ainsi que le résumé des séquences que nous proposerons.

• Consignes de sécurité en classe de chimie

Vidéo et posters : Consignes de sécurité en classe de chimie

Cycle 2

• L’Art-Chimie : Sur la palette de l'artiste

Séquence : Sur la palette de l'artiste

En leur proposant d’observer des peintures rupestres, l’enseignant questionne les élèves sur la manière dont ces œuvres ont été réalisées. Les élèves testent leurs hypothèses en essayant de fabriquer leur propre peinture. Grâce à un jeu de cartes, les élèves découvrent les grandes étapes de l’histoire des techniques de peinture.

Voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

- Les insectes voient rouge (vidéo)

- La grotte Chauvet et le carbone 14 (animation)

- La couleur, trait d’union entre la science et l’art (Chimie et… en fiche, quiz associé)

- Le peintre, alchimiste de la couleur (Chimie et… en fiche)

- La gomme arabique (mission Les Herbonautes)

- La Joconde a moins de secrets (vidéo CNRS)

• L’Art-Chimie : Dégradons les couleurs

Dans cette séquence, les élèves observent des œuvres qu’ils ont réalisées et se rendent compte que leurs peintures ont évolué. Ils émettent des hypothèses sur les causes de la dégradation de leurs œuvres et tentent de valider leurs idées en malmenant de nouvelles créations (un paramètre à la fois) !

En attendant la publication, voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

- Science et art : un duo de choc (Dossier Les Savanturiers, CEA)

- Peintures rupestres à conserver (vidéo CNRS)

• Chimie durable : Les plastiques

Séquence : Matériaux plastiques

Omniprésents dans notre quotidien, les plastiques sont pourtant apparus très récemment dans l’histoire des techniques. Leurs propriétés particulières en ont fait des matériaux révolutionnaires, mais se révèlent aujourd’hui terriblement problématiques quand ils sont dispersés dans la nature. Intéressons-nous de façon plus fine à ces matériaux… pour éviter les raccourcis et les idées reçues : par exemple, le problème vient-il du matériau ou de son utilisation ? Pour outiller leur esprit critique, les élèves sont amenés dans cette séquence à étudier les matières plastiques pour démêler le vrai du faux, modéliser leur structure puis les comparer à différents matériaux de la manière la plus rigoureuse possible.

Voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

Cycle 3

• Modélisation : Comment détruire un virus ?

Séquence : Comment détruire un virus ?

Les élèves réalisent des expérimentations pour comprendre la manière dont les savons et les solutions hydroalcooliques permettent de se défendre contre les micro-organismes pathogènes comme les coronavirus.

Voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

- Parasite, champignon, bactérie et virus : quelles différences ? (Question du mois, juillet 2020)

- Gel hydroalcoolique : pourquoi il faut l’utiliser avec modération et de façon circonstanciée (Editorial, mars 2020)

• Modélisation : Molécules et nomenclature

Pour outiller leur esprit critique, cette séquence propose à de jeunes élèves de se familiariser avec la nomenclature et les formules chimiques pour ne plus les craindre !

• L’Art-Chimie : Tapisserie, broderie et teintures

Dans cette séquence, il s’agit de découvrir l’histoire des pigments et des colorants puis de s’intéresser à l’industrie textile.

En attendant la publication, voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

- Les insectes voient rouge (vidéo)

- La synthèse de l’indigo (vidéo)

- La couleur, trait d’union entre la science et l’art (Chimie et… en fiche, quiz associé)

• L’Art-Chimie : Dégradons les couleurs

Dans cette séquence, les élèves observent des œuvres qu’ils ont réalisées et se rendent compte que leurs peintures ont évoluée. Ils émettent des hypothèses sur les causes de la dégradation de leurs œuvres et tentent de valider leurs idées en malmenant de nouvelles œuvres (un paramètre à la fois) ! Puis, une énigme est proposée aux élèves pour qu’ils découvrent la manière dont les personnels des musées conservent (et restaurent) les œuvres d’art.

En attendant la publication, voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

- La couleur incolore (vidéo)

- La grotte Chauvet et le carbone 14 (animation)

- Peintures rupestres à conserver (vidéo CNRS)

- Science et art un duo de choc (Dossier Les Savanturiers, CEA)

• Chimie durable : Les plastiques

Séquence : Matériaux plastiques

Omniprésents dans notre quotidien, les plastiques sont pourtant apparus très récemment dans l’histoire des techniques. Leurs propriétés particulières en ont fait des matériaux révolutionnaires, mais se révèlent aujourd’hui terriblement problématiques quand ils sont dispersés dans la nature. Intéressons-nous de façon plus fine à ces matériaux… pour éviter les raccourcis et les idées reçues : par exemple, le problème vient-il du matériau ou de son utilisation ? Pour outiller leur esprit critique, les élèves sont amenés dans cette séquence à étudier les matières plastiques pour démêler le vrai du faux, modéliser leur structure puis les comparer à différents matériaux de la manière la plus rigoureuse possible.

Voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

• Mélanges et solutions : À la découverte des mélanges

Séquence : À la découverte des mélanges

Dans cette séquence, les élèves découvrent et réalisent différents types de mélanges. Ils les observent et les décrivent avec un vocabulaire précis. Puis, ils cherchent à comprendre pourquoi l’huile flotte toujours sur l’eau et consolident les connaissances acquises en relevant le défi de la tour de liquides. Enfin, les élèves découvrent les mélanges complexes qui les entourent.

Voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

• Mélanges et solutions : L’eau, une ressource rare à protéger

Séquence : L’eau, une ressource rare à protéger

Dans cette séquence, les élèves mobilisent leurs connaissances sur les mélanges et vont mettre en œuvre une démarche expérimentale afin de séparer un mélange complexe (eau sale). Puis, ils s’approprient le fonctionnement d’une station d’épuration. Enfin, ils se posent des questions sur les notions de potabilité et de pureté de l’eau, en analysant la composition d’une eau minérale.

Voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

• Pasteur et les fermentations

Séquence : Pasteur et les fermentations

Les fermentations font partie de notre quotidien, sans même qu’on y prête attention. Elles sont notamment indispensables à la production d’aliments comme le pain, le fromage, les yaourts, le vinaigre ou le vin. Dans ce projet, nous vous proposons un nouveau regard sur la question des fermentations. L’aspect historique a de nombreuses vertus. La première est de créer un contexte passionnant, riche en personnages notables (Louis Pasteur, ses assistants, ses adversaires, mais aussi l’empereur Napoléon III, l’industriel Louis Bigo…). La seconde est de mettre en lumière la manière dont la science fonctionne, comment la connaissance scientifique est produite, et les liens entre science et société. Le travail de recherche de Pasteur était interdisciplinaire, avec une dominante expérimentale forte et un aller-retour permanent entre théorie et pratique. Nous proposons aux élèves et à leurs enseignants de vivre une expérience similaire.

• De la poudre noire aux fusées de la conquête spatiale

Séquence : De la poudre noire aux fusées de la conquête spatiale

Les élèves font une recherche documentaire sur la poudre noire. Ce travail leur permet de faire le lien entre cette poudre, quelques avancées militaires et la conquête spatiale. Ils relèvent un défi : concevoir et fabriquer des petites fusées propulsées à l’aide de réactions chimiques allant le plus haut possible. Enfin, les élèves étudient les trajectoires obtenues lors des tests de lancement des fusées en s’appuyant sur les enregistrements réalisés dans la cour. À partir du Cycle 3.

Cycle 4

• Modélisation : Comment détruire un virus ?

Séquence : Comment détruire un virus ?

Les élèves réalisent des expérimentations pour comprendre la manière dont les savons et les solutions hydroalcooliques permettent de se défendre contre les micro-organismes pathogènes comme les coronavirus.

Voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

- Parasite, champignon, bactérie et virus : quelles différences ? (Question du mois, juillet 2020)

- Gel hydroalcoolique : pourquoi il faut l’utiliser avec modération et de façon circonstanciée (Editorial, mars 2020)

• Modélisation : Atomes à modeler

Séquence : Atomes à modeler

Cette séquence permet aux enseignants de collège d’introduire le concept d’atome en proposant aux élèves de le manipuler.

Voici quelques ressources sur Mediachimie et sur le site de la Fondation de la Maison de la chimie à utiliser sans modération :

• L’Art-Chimie : Dans les coulisses de l’art

Les élèves enquêtent sur une possible fraude : cette œuvre est-elle un faux ?

En attendant la publication, voici quelques ressources sur Mediachimie à utiliser sans modération :

- Objets d’art : quand la chimie enquête sur la fraude (Chimie et… en fiche)

- Caillebotte aux rayons X (vidéo)

- Carbone 14 : Maître du temps (Dossier Les Savanturiers, CEA)

- Faux, vous êtes sûr ? (chapitre Chimie et… junior)

- La grotte Chauvet et le carbone 14 (animation)

- La Joconde a moins de secrets (vidéo CNRS)

- Science et art : un duo de choc (Dossier Les Savanturiers, CEA)

- Peintures rupestres à conserver (vidéo CNRS)

• Chimie durable : Les plastiques dans les écosystèmes

Projet : Plastiques et développement durable

Pour outiller leur esprit critique, les élèves sont amenés à étudier les « matières plastiques » pour démêler le vrai du faux, modéliser leur structure puis les comparer à différents matériaux de la manière la plus rigoureuse possible.

Les grandes métropoles deviennent parfois très inconfortables en cas de fortes chaleurs. Certaines civilisations y résistent mieux car elles ont depuis longtemps adapté leur rythme de vie ou l’architecture de leurs bâtiments. Ainsi, les maisons et immeubles méditerranéens sont souvent tournés vers l’intérieur et organisés autour de patios ombragés et frais. Comment résister à une canicule dans une ville qui n’est pas conçue pour cela ? Il est bien sûr possible d’équiper davantage de bâtiments de système de climatisation, mais au prix d’un bilan carbone médiocre. Une solution plus durable pourrait résider dans la végétalisation de l’espace urbain.

Programme d’enseignement scientifique de la classe terminale générale : 1.2 La complexité du système climatique

Programme de spécialité physique-chimie de la classe terminale générale : L’énergie : conversions et transferts

Programme de sciences physiques, complément des sciences de l’ingénieur de terminale générale : L’énergie : conversions et transferts

Programme de physique-chimie et mathématiques de terminale STI2D : Énergie

Programme de sciences physiques et chimiques en laboratoire de terminale STL : Conversions et transferts des flux d’énergie

La maîtrise de la consommation d’énergie est au coeur des enjeux du xxie siècle, et devient une préoccupation majeure pour les citoyens d’une planète confrontée à des problématiques d’épuisement des ressources et de changement climatique. Dans un pays comme la France, le bâtiment est responsable de près de la moitié de la facture énergétique et constitue donc un levier important pour réduire la consommation globale d’énergie. Quelles pistes peuvent être explorées pour améliorer ses performances ? En particulier, comment peut-on rénover le bâti existant ?

Parties des programmes de physique-chimie associées :

- Programme de la spécialité physique-chimie de terminale générale (en vigueur à partir de la rentrée 2020) : Partie Énergie – conversion et transferts (transferts thermiques ; flux thermique, résistance thermique)

- Programme de sciences physiques, complément des sciences de l’ingénieur de terminale générale (en vigueur à partir de la rentrée 2020) : Partie Énergie – conversion et transferts (transferts thermiques ; flux thermique, résistance thermique)

- Programme maths-PC en STL (en vigueur à partir de la rentrée 2020) : Partie Énergie – conversion et transferts (bilan énergétique ; dissipation et transferts thermiques.)

|

Les vitraux

|

Les vitraux

Rubrique(s) : Zoom sur...

Le verre est un matériau amorphe constitué essentiellement de silice, donc non cristallin, et correspond en quelque sorte à un liquide figé. Il est homogène à l’œil nu, mais des observations avec les spectroscopies UV-Visible et Raman, mais aussi par microscopie optique à balayage ou par spectroscopie de masse à plasma, montrent qu’il s’agit d’enchainements de tétraèdres silicates SiO4 reliés par des ponts Si-O-Si.

Les sources de silice sont le sable ou des galets de quartz des rivières. [...]

Le verre est un matériau amorphe constitué essentiellement de silice, donc non cristallin, et correspond en quelque sorte à un liquide figé. Il est homogène à l’œil nu, mais des observations avec les spectroscopies UV-Visible et Raman, mais aussi par microscopie optique à balayage ou par spectroscopie de masse à plasma, montrent qu’il s’agit d’enchainements de tétraèdres silicates SiO4 reliés par des ponts Si-O-Si [1].

Les sources de silice sont le sable ou des galets de quartz des rivières.

La silice a un haut point de fusion (1720 °C) et est mélangée avec des fondants (pour travailler à des températures voisines de 1200 °C) soit de type minéral comme le natron [2] (carbonate de sodium hydraté : Na2CO3, 10 H2O) ou l’oxyde de plomb (cristal), soit de type végétal avec des cendres de plantes. Au IXe siècle, les difficultés d’approvisionnement en soude (NaOH) au Moyen-Orient conduisirent au remplacement du fondant sodique minéral (natron), verre dit romain, par des cendres sodiques ou potassiques d’origine littorale, telles que les salicornes et même les algues, ou d’origine forestière telles que les fougères, les chênes etc... Mais plus tard la production de soude par le procédé Leblanc au XVIIIe siècle permit à la production verrière à base de sodium de se développer à nouveau. Ainsi on peut analyser facilement les éléments constitutifs d’un vitrail, ce qui permet d’identifier les parties médiévales sans ambigüité, notamment par les signatures des spectres Raman simples qui sont facilement réalisés avec la miniaturisation des appareils devenus portables et utilisés sur site [3].

Dans les vitraux on ajoute des colorants qui sont des sels métalliques ou des oxydes d’éléments de transition dont la couleur dépend du métal mais aussi de son degré d’oxydation [4] : Cu2+ turquoise, Fe3+ jaunâtre, Fe2+ bleuâtre, Mn3+ aubergine, Co2+ bleu, mais aussi des nanoparticules de Cu (rouge), uranyle UO2+ (jaune-vert fluorescent), Ag (jaune), CdS (jaune), CdSe (rouge).

On utilise aussi des opacifiants comme des oxydes ou des sels d’étain, d’antimoine, de calcium, d’arsenic ou de cuivre.

À titre d’exemple la composition d’un vitrail de la cathédrale de Tours est :

| SiO2 | K2O | CaO | Na2O | MgO | Al2O3 | MnO | P2O5 |

| 53 % | 16 % | 14 % | 2 % | 2 % | 1 % | 7 % | 5 % |

La France possède la plus grande surface de vitraux dans le monde : 100.000 m2 !

Au fil du temps, la transparence des vitraux peut être diminuée par des dépôts de sels de calcium (carbonate et sulfate principalement). Les premiers travaux de restauration des vitraux sont dus à Chevreul (années 1860) qui proposait des procédés mécaniques de lavage successifs à la soude, l’acide chlorhydrique et l’eau. Ainsi, par exemple sur les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui présentaient des dépôts de sulfate de calcium provenant sans doute du plâtre des habitations et du gypse très présent dans le sous-sol de la région parisienne ! [5]

Au cours des dernières années, les études ont montré que la dégradation des vitraux était due à la lixiviation avec échange ionique entre les ions du verre et les agents atmosphériques ambiants. Par exemple, le brunissement observé sur des vitraux du Moyen Âge provient de l’oxydation des ions Mn2+ en Mn4+. L’origine du phénomène n’est pas encore totalement connue mais il est établi, par des analyses microbiologiques, que la présence de bactéries, plus particulièrement les ferrobactéries, permettent l’oxydation des cations Mn2+ par catalyse enzymatique [6].

La Cène - Vitrail de la cathédrale de Bourges. Photo : F. Brénon

Pour approfondir et illustrer ce sujet :

[1] Les verres mosaïqués : la palette de couleurs du verrier égyptien de Bernard Gratuze, site Mediachimie.org (vidéo/conférence), in Chimie et Alexandrie dans l’Antiquité, EDP Sciences (2020), pp. 165-196

[2] Comment faire des vitrages avec du sable ? La réaction de fusion du verre, Réaction en un clien d'oeil, site Mediachimie.org

[3] Le laboratoire mobile au chevet des œuvres d’art : quelques exemples de Philippe Colomban et Ludovic Bellot-Gurlet, L'Actualité Chimique n°418-419 (mai-Juin 2017) pp. 85-87

[4] L'art du verrier : des nanotechnologies depuis l'Antiquité ! » de Jean-Claude Lehmann, in La chimie et l’art, EDP Sciences (2010) pp. 207-220

[5] Deux interventions peu connues de Chevreul dans les Beaux-Arts de Josette Fournier, L'Actualité Chimique n°312-313 (octobre-novembre 2007) pp.112 -117

[6] Incidence bactérienne dans les phénomènes de brunissement des vitraux anciens de Geneviève Orial et coll., L'Actualité Chimique n°312-313 (octobre-novembre 2007) pp. 34-37

Sandrine Roussel est ingénieure brevets chez Solvay. Elle nous fait découvrir son parcours, son métier à double compétences et ses missions essentielles pour protéger les innovations de l’entreprise.

Lionel Augee est technicien de formulation chez Solvay. Il participe à la mise au point de solutions pour protéger les métaux contre la corrosion et faciliter l’adhérence des peintures. Il nous décrit ses diverses activités au sein du laboratoire, ses collaborations avec d’autres services de l’entreprise ainsi que son parcours.

Anne-Laure Pinault est responsable d’équipe de recherche chez Solvay. Elle nous fait découvrir son parcours, ses missions et ce qui contribue à leurs réussites et nous fait partager son enthousiasme.

|

Quelle dose moyenne de radioactivité reçoit-on en France ?

|

Quelle dose moyenne de radioactivité reçoit-on en France ?

Rubrique(s) : Question du mois

La radioactivité a été découverte par un français Henri Becquerel en 1896 qui a constaté qu’en enveloppant un minerai d’uranium d’un papier photographique, celui-ci était impressionné en l’absence de toute lumière par un rayonnement inconnu qu’il a baptisé radioactivité.

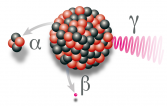

C’est une propriété d’isotopes instables comme l’uranium 238 (238U) ou le thorium 232 (232Th). Marie Curie découvrit plus tard cette même propriété pour le radium (Ra). Les atomes radioactifs comportent dans leur noyau un nombre de nucléons (protons + neutrons) qui rend ce noyau instable. Pour retrouver une configuration stable ils émettent de l’énergie par rayonnement α (noyaux d’hélium, He), β (électrons) ou γ (photons).

La première unité de mesure de la radioactivité fut le becquerel 1 Bq qui correspond à une désintégration par seconde. L’activité d’une source peut s’exprimer en Bq ou en Bq/kg activité massique (1). Notre corps est lui-même radioactif d’environ 120 Bq/kg. Si vous pesez 70 kg, l’activité est d’environ 8 000 Bq due principalement au potassium 40 (40K) et au carbone 14 (14C).

Ce qui est plus important c’est la dose de radioactivité absorbée par une cible, en joules par kilogramme (J/kg). Anciennement appelée rad pour Radiation Absorbed Dose (rad) elle est actuellement, dans le système international (SI) exprimée en gray (Gy) :

1 Gy = 1 J/kg = 100 rad.

Elle trouve son utilité en radioprotection. On définit alors la dose efficace qui est la somme pondérée des doses équivalentes (des rayonnements α, β et γ) absorbées par les organes et tissus humains. Elle est exprimée dans le système international en sievert (Sv) (2) ou son millième, le mSv, unité universellement admise pour la mesure d’exposition à la radioactivité et risques d’apparitions de dégradations de la santé.

Les facteurs de radioactivité

Sur terre nous sommes exposés à plusieurs facteurs. Tout d’abord les rayonnements cosmiques qui nous arrivent du Soleil et de l’espace, le rayonnement tellurique issu des réactions du noyau terrestre et aussi le radon, un gaz lourd radioactif plus ou moins présent dans le sol et le sous-sol, particulièrement dans les régions granitiques. N’oublions pas nos propres activités humaines : si vous passez une radiographie ou un scanner vous êtes exposés aux rayons X (analogues au rayonnement γ), si vous skiez en altitude ou si vous faites des voyages en avion vous serez exposés à plus de rayons cosmiques. Enfin votre propre alimentation vous fait absorber le 40K présent dans les aliments.

| Sources | en mSv par personne et par an |

| Radon | 1,4 |

| Examen médical | 1,6 |

| Rayonnement telleurique | 0,6 |

| Rayonnement cosmique | 0,3 |

| Alimentation | 0,5 |

| Dose moyenne | 4,4 |

Le tableau montre les principales sources et les moyennes, Il peut y avoir de fortes variations suivant les régions habitées, l’altitude fréquentée, l’alimentation absorbée et le comportement individuel.

Quelques exemples et de fausses idées

Pour le radon, dans une cave dans le Cantal, en Lozère ou en Bretagne vous pouvez mesurer des valeurs très variables de 0,5 à 3 mSv. Une radiographie des poumons ou de l’abdomen peut donner des valeurs comprises entre 0,5 et 1,2 mSv, un scanner beaucoup plus. Un voyage aller et retour Paris – New-York, 0,06 mSv, un séjour de ski d’une semaine à 2000 m correspond à 0,25 mSv.

La dose admise réglementairement d’exposition annuelle pour la radioactivité artificielle est de 1 mSv. C’est une norme et ne correspond en rien à une limite dangereuse. Celle-ci est de 100 mSv et correspond à la zone rouge pour la protection des travailleurs du nucléaire pour lesquels on fixe une limite de 20 mSv cumulés sur les 12 derniers mois pour qu’il n’y ait aucune répercussion sur leur formule sanguine.

Les mesures de la radioactivité de l’air se sont multipliées depuis les années 2000, elle est de l’ordre de 100 nSv/h (nSv = nanosievert ou 10-6 mSv). Le réseau de l’IRSN (3) donne pour les grandes villes françaises des valeurs comprises entre 112 et 130 nSv/h. Les retombées radioactives des expériences nucléaires en atmosphère qui ont eu cours jusque dans les années 1970 et l’accident de Tchernobyl en 1986 ne contribuent actuellement à la radioactivité des sols que pour 0,05 mSv, en constante diminution. Les anciens postes de télévision à tube cathodique émettaient des rayons X et pouvaient contribuer à 0,02 mSv par an pour le téléspectateur, les écrans plats n’émettent plus.

D’autres exemples : fumer une cigarette représente 7µSv à cause des goudrons. Combien en fumez-vous ? Si vous mangez beaucoup de crustacés et de coquillages vous absorbez l’iode 131 et le polonium 210 présent dans l’eau de mer mais cela se chiffre en nano et microsievert rassurez-vous. Dans tous les cas le citoyen français en moyenne ne reçoit que de 3 à 4 mSv par an, surtout par radioactivité naturelle, soit une exposition 25 fois plus faible que la dose dangereuse.

Jean-Claude Bernier et l'équipe Question du mois

(1) À côté du becquerel d’autres unités ont été utilisées. Ainsi le curie (Ci) représentant l’activité d’un gramme de radium, soit 1 Ci = 37 109 Bq.

(2) L’ancienne unité pour la dose équivalente et la dose efficace était le rem, pour « röntgen equivalent man ». 1 Sv = 100 rem

(3) IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

En plus d’être renouvelable, un produit biosourcé diminue l’empreinte carbone grâce à la photosynthèse qui consomme du CO2 pour la croissance de la plante.

La chimie du végétal utilise la biomasse d’origine terrestre ou marine, représentant un moyen efficace d’obtention de matières premières, aujourd’hui d’origine fossile (pétrole, gaz naturel, charbon). Le chimiste aura ainsi la capacité de reproduire toute la chimie du carbone.

Cette chimie durable qui fait déjà l’objet de nombreuses applications n’en est qu’à son commencement.

Source : Série Les chimistes dans