Socle :

- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

Programme Cycle 4 :

- L’énergie et ses conversions (Identifier les sources, transferts et conversion d’énergie)

- Organisation et transformation de la matière (utiliser une équation de réaction chimique fournie pour décrire une transformation chimique)

Source : D’après l’article L’hydrogène, vecteur de la transition énergétique de Pascal Mauberger publié dans « Chimie et changement climatique », EDP Sciences, 2016, ISBN : 978-2-7598-2035-1

Socle :

- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

Programme Cycle 4 :

- Utilisations des ressources de la nature

- Modes de vie

Source : D’après Le moteur thermique comparé au moteur électrique : enjeux et contraintes de Henri Trintignac publié dans l’ouvrage « Chimie et transport », EDP Sciences, 2014, ISBN : 978-2-7598-1075-8

Socle :

- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen (travail sur le développement de la réflexion et du discernement)

- Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine (les évolutions engendrées par les découvertes scientifiques)

Programme Cycle 4 :

- Décrire la constitution de la matière

Source : D’après l’article Chimie et alimentation : produits de synthèse / produits naturels de Pierre Feillet publié dans l’ouvrage « La chimie et l’alimentation », EDP Sciences, 2010, ISBN : 978-2-7598-0562-4

Socle :

- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité

Programme Cycle 4 :

- Décrire la constitution de la matière

Source : D’après l’article La nature pour inspirer le chimiste : Substances naturelles, phytochimie et chimie médicinale de Françoise Guéritte publié dans l’ouvrage « La chimie et la nature », EDP Sciences, 2012, ISBN : 978-2-7598-0754-3

Socle :

- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine

Programme Cycle 4 :

Décrire la constitution et les états de la matière

Source : D’après l’article Fraude et objets d’art de Philippe Walter publié dans l’ouvrage « Chimie et expertise : sécurité des biens et des personnes », EDP Sciences, 2015, ISBN : 978-2-7598-1655-2

Socle :

- Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

Programme Cycle 4 :

- Organisation et transformations de la matière

Source : D’après l’article Micro-capteurs à semi-conducteurs pour la détection du CO2 de Lionel Presmanes publié dans l’ouvrage « Chimie et technologies de l’information », EDP Sciences, 2014, ISBN : 978-2-7598-1184-7

|

Ressources Mediachimie

|

Ressources Mediachimie

Rubrique(s) : Événements

Pour contribuer à la continuité pédagogique en ces temps de confinement, Mediachimie.org vous propose de retrouver un ensemble de ressources dédiées à la chimie, ses innovations et son enseignement.

L’accès à ces ressources est gratuit et permettra aux collégiens, aux lycéens et à leurs familles de disposer de différents média (articles, animations et vidéos) conformes aux programmes en vigueur.

Vous trouverez dans l'espace Enseignants, des documents indexés par thématiques transverses pour les collèges et l’enseignement supérieur, et par ligne de programme pour les lycées.

L’espace Médiathèque regroupe lui les documents par thèmes transdisciplinaires d’intérêt sociétaux. On y trouve également une partie histoire de la chimie qui propose entre autres des animations.

Toute notre équipe vous assure de son soutien.

Quelle réaction a eu le plus d’influence sur l’Histoire et le développement de l’humanité ? Si vous vous posez cette question, pensez donc à la combustion du carbone. […]

|

Gel hydroalcoolique : pourquoi il faut l’utiliser avec modération et de façon circonstanciée

|

Gel hydroalcoolique : pourquoi il faut l’utiliser avec modération et de façon circonstanciée

Rubrique(s) : Éditorial

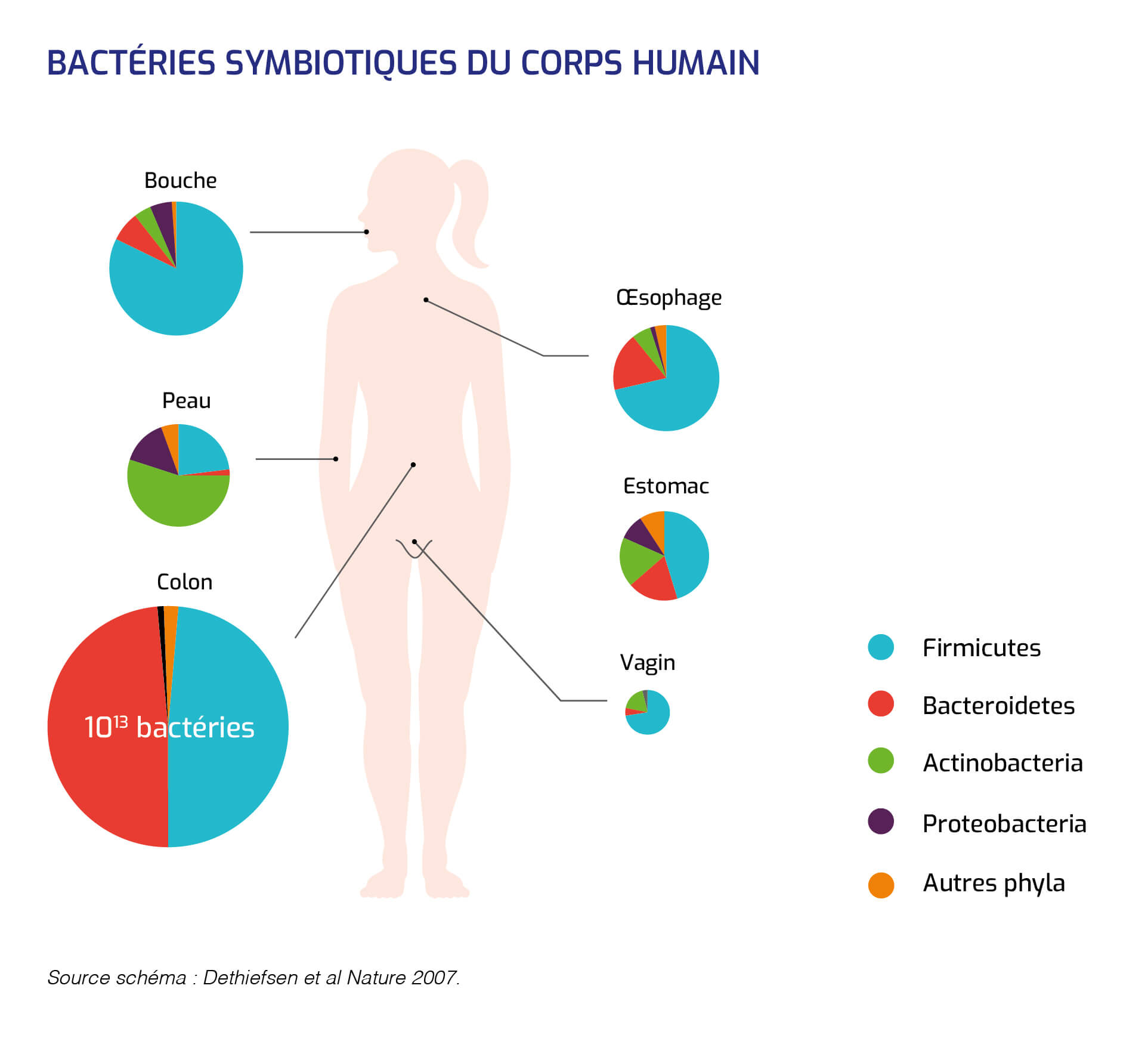

Le microbiote humain

Le microbiote humain ou flore commensale (du latin con massa = manger ensemble) représente 10 fois plus de microorganismes que les cellules humaines qui nous composent : 1014 pour la flore et 1013 pour les cellules humaines.

Ces bactéries qui composent le microbiote n’ont pas de raison pour la plupart de nous effrayer. Mieux encore, elles agissent comme boucliers contre les agressions extérieures : pathogènes divers, pollution, UV solaire…

Le microbiote est utilisé par l’hôte (l’homme) pour se protéger contre les organismes pathogènes invasifs soit par une action directe anti-infectieuse due à la sécrétion des peptides antibiotiques, soit par une action indirecte à travers le système immunitaire avec lequel il a su bien s’adapter. Tel un professeur, le microbiote éduque en permanence notre système de défense contre les envahisseurs externes.

Il va de soi que les organes humains les mieux équipés sont les intestins et la peau qui sont le plus exposés aux agents extérieurs, les intestins par la nourriture et la peau par les contacts.

Le microbiote de la peau

La peau, organe le plus large du corps (1,8 m2 environ), est un écosystème composé de microorganismes tels que les bactéries (staphylocoques, Corynebacterium…), les champignons (Malasseziae…) et les acariens (Demodex). Toute cette flore est appelée microbiote ou microbiome cutané. Elle vit en symbiose (du grec vivre ensemble) avec notre épiderme, soit à la surface, soit en profondeur.

Répartition de la flore dans le corps humain (source : LEEM / source schéma : Dethiefsen et al. Nature 2007)

Tout individu possède sa propre flore microbienne laquelle est repartie en microenvironnements cutanés suivant la classification :

- zones grasses, par exemple le visage

- zones humides, par exemple les narines

- zones sèches, par exemple les paumes de mains

Pour faire court, les paumes de main abritent des microorganismes qui survivent en zones grasses ou humides, principalement des β-protéobacteries.

L’application des gels hydroalcooliques et conséquences

Les gels hydroalcooliques sont composés pour l’essentiel d’alcool éthylique (de 70 à 90 %), d’eau oxygéné, de glycérol et d’eau purifiée. Des alcools autres que l’alcool éthylique peuvent être utilisés.

Dans tous les cas de figure les gels tuent tous les agents infectieux sans discrimination et ne différencient pas le biotope des autres agents exogènes. Cette perturbation peut avoir des conséquences fâcheuses parfois dangereuses pour les individus.

Elle peut conduire entre autres à des eczémas et dermatites atopiques qui fragilisent l’épiderme, le rendant davantage perméable aux agents infectieux exogènes. La barrière externe de la peau présentant des fissures les agents peuvent être directement en contact avec le derme lui-même irrigué par du sang qui peut servir de véhicule de transmission systémique.

Une expérience originale menée par R. Gallo (1) a démontré que des doigts ainsi désinfectés peuvent facilement par la suite être surinfectés par des bactéries telles que le streptocoque du groupe A ou le staphylocoque.

Cette réalité dépend des individus, leur état de santé et concerne davantage les personnes âgées à peau fine et fragile dû à l’âge (peau en général sèche, dite papier de cigarette, facilement irritée).

Que dois-je faire ?

Il faut suivre strictement les règles d’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé).

L’ANSM recommande l’utilisation de solutions et gels hydroalcooliques EN L’ABSENCE DE POINT D’EAU DISPONIBLE : transports en commun…

Dans tous les cas il faut privilégier le lavage de mains lorsqu’un point d’eau potable est disponible.

Un dernier conseil : n’utiliser que de savons avec des agents surfactants ou tensioactifs neutres.

Les virus comme le Coronavirus (2) ne sont pas considérés comme des organismes vivants mais plutôt comme des agrégats ordonnés des molécules chimiques. Ces molécules peuvent être de nature hydrophile (qui aiment l’eau), de nature hydrophobe (qui ont peur de l’eau) ou amphiphiles (aimant l’eau et la graisse).

Dans tous les cas de figure, les molécules hydrophiles sont entrainées par l’eau, les molécules hydrophobes se complexent avec les agents surfactants existants dans les savons pour être par la suite entrainées par l’eau. Pour les amphiphiles cela va de soi (3).

Et si un lavage pas assez méticuleux n’a pas permis d’entrainer l’ensemble des particules nous pouvons considérer qu’il ne reste du virus que quelques débris moléculaires incapables d’assurer les fonctions du virus, c’est-à-dire infecter les organes cibles pour se démultiplier et nous coloniser.

Pr. Constantin Agouridas

Mars 2020

Pour en savoir plus :

(1) Le microbiote cutané : le poids lourd sort de l’ombre, J. di Domizio et al., Rev Med Suisse, 2016, 12:660-664

Status report from the scientific panel on Antibiotic use in dermatology of the American Acne and Rosacea Society, J.Q. Del Rosso et al., J. Clin. Aesthet. Dermatol., 2016

Epithelial antimicrobial defence of the skin and intestine, R. Gallo et L.V. Hooper, Nat. Rev. Immunol., 2012 Jun 25;12(7):503-16

(2) Le coronavirus, un défi pour la chimie du vivant

(3) La chimie et les produits d’hygiène et de soins corporels (Chimie et… Junior)

Télécharger les Indications pour l’hygiène des mains sur le site de l'OMS

Rencontres Chimie & Terroir 2020

Rubrique(s) : Événements

Chimie et Société a le regret de vous informer que les rencontres Chimie & Terroir de Guéret sont reportées d'une année.

La page d'inscription sera remise en ligne en temps voulu.

Chimie et Société souhaite vous retrouver nombreux en mai 2021.

Les 12e rencontres Chimie & Terroir de Chimie et Société - Fondation de la Maison de la Chimie, organisées en partenariat avec le CCSTI Récréasciences, auront lieu à Guéret du 14 au 16 mai 2020.

Ateliers, démonstrations, discussions... à destination des scolaires et de tout public, mettront en lumière de nombreux thèmes liés au terroir creusois et limousin.

Les rencontres Chimie & Terroir mettent les jeunes et le public en relation avec des chimistes académiques et industriels autour de démonstrations et d’ateliers liés aux ressources locales de la ville hôte et de sa région. Deux journées sont réservées à l’accueil de classes (du cycle 3 à post-bac) et le samedi est ouvert à tout public. Les inscriptions scolaires sont ouvertes.

La liste des animations de Chimie & Terroir Guéret 2020 est en ligne sur le site de Chimie et Société. Chimie et agro-ressources, tapisserie, gastronomie, environnement, céramiques... sont au programme de cette édition creusoise.