|

Oui la chimie avance masquée

|

Oui la chimie avance masquée

Rubrique(s) : Éditorial

Avec la crise sanitaire occasionnée par le Covid-19 et avec le déconfinement qui s’annonce, la France veut devenir auto-suffisante en masques sanitaires, chirurgicaux mais aussi FFP2 et FFP3 (1). Il existe déjà plusieurs producteurs français Kolmi-Hopen, près d’Angers, qui a reçu récemment la visite du président Macron, Paul Boyé Technologies en Haute-Garonne, Valmy dans la Loire, Macopharma à Mouvaux dans le Nord. Depuis le début de la crise et devant la demande en masques, ils ont accéléré leurs productions, ce qui a permis d’arriver progressivement à 10 millions par semaine fin avril, avec pour objectif 20 millions fin mai puis 40 millions en octobre. Devant la demande importante sur ce marché et avec l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) par le ministère de l’Économie, de nouveaux acteurs se lancent aussi dans cette fabrication.

Ce sont à nouveau la chimie, et notamment la chimie des matériaux, qui est alors sollicitée. En effet pour que la France soit indépendante elle doit assurer son approvisionnement en matières premières, en particulier celles qui permettent d’obtenir la composition des 3 couches du masque standard SMS (spunbond-meltblown-spunbond) de tissus non tissés. Or il n’existe qu’une seule unité de production de textile non tissé par extrusion-soufflage (meltblown), Fiberweb, une filiale d’une société américaine située dans le Haut-Rhin, qui annonce investir dans une nouvelle ligne pour tripler sa production, mais qui ne couvrira pas sans doute les besoins des producteurs de masque de l’hexagone.

Deux techniques de production des non-tissés (2) sont possibles :

- l’extrusion-soufflage ou meltblown qui consiste à extruder rapidement un polymère fondu et à le souffler sous forme de fibres, un peu comme on couvre nos greniers de laine de verre en soufflant les fibres pour l’isolation thermique. On utilise des thermoplastiques comme le polypropylène (3) ou le polyester (4).

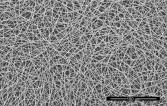

- l’electrospinning ou électrofilage qui permet l’obtention de micro et même nanofibres par extrusion fine assistée par électrostatique, également à partir de polymères fondus ou en suspension dans un solvant.

Ces techniques sont matures et connues dans l’ingénierie des polymères, la seconde permet l’élaboration de membranes non tissées (5). La maîtrise de la structure des fibres, le contrôle de l’organisation des nanofibres dans la micro-structuration du matériau et la composition chimique à l’échelle de quelques dizaines de microns permettent aussi les applications pour la santé (6). On peut aussi jouer sur les mélanges de polymères hydrophobes ou hydrophiles ; polypropylène, polyimide, sur les électrostatiques ; polyester, acrylique. Selon les combinaisons et leurs tailles, les microfibres ou nanofibres piègent par liaisons de van der Waals ou par électrostatique les gouttes des aérosols et/ou les bactéries ou les virus (7).

Espérons que de nouveaux candidats plasturgistes se déclarent intéressés par ces nouvelles activités, le ministère de l’Économie est prêt à subventionner à hauteur de 30% les investissements encore faut-il assurer l’émergence d’un marché pérenne.

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

Mai 2020

Illustration : Fibres polymères vues au microscope électronique à balayage (Daltster - travail personnel, CC BY-SA 3.0, Wikimedia)

Pour en savoir plus

(1) Comment fonctionnent les masques de protection respiratoire (sur le site de Pour la Science)

(2) Le textile, un matériau multifonctionnel

(3) Polypropylène (produit du jour de la SCF)

(4) Les chimistes dans l’aventure des nouveaux matériaux

(5) L’intelligence textile (vidéo)

(6) Chimie du et pour le vivant : objectif santé

(7) Electrospinning et nanofabrication pour la santé et l’énergie – ICPEES (CNRS - Université de Strasbourg)

Cet article permet de découvrir les caractéristiques du virus SARS-CoV-2 et les pistes que les chercheurs empruntent pour mettre au point un médicament.

Source : L’Actualité chimique n° 451 (mai 2020) pp. 17-18

Dans cet article l’auteur analyse l’évolution de la recherche de médicaments des 30 dernières années et déplore l’abandon partiel en France de la synthèse de molécules chimiques à des fins thérapeutiques. Il plaide pour re-créer une nouvelle dynamique dans ce domaine.

Il précise quelles sont les différentes molécules existantes ou leurs associations, ainsi que leurs modes d’action dans les traitements connus sur d’autres pathologies, testées dans l’urgence dans le cadre de l’essai clinique européen « Discovery ».

Source : L’Actualité chimique n° 451 (mai 2020) pp. 12-16

2020 : bicentenaire de la découverte de la quinine

Rubrique(s) : Événements

En cette année 2020, la France célèbre le bicentenaire d’une découverte majeure, celle de la quinine extraite de l’écorce d’un quinquina, par P.J. Pelletier et J.B. Caventou. À cette occasion Mediachimie vous invite à découvrir, sous forme d'anecdotes historiques, cette découverte de toute première importance :

Guérir du paludisme grâce à « l’Indian tonic » ?

- ACTE I : Le quinquina, remède du Nouveau Monde pour une maladie de l’Ancien : légendes et réalités d’une découverte

- ACTE II : Le quinquina, polémiques religieuses et querelles médicales

- ACTE III : Du quinquina à la quinine et à ses analogues ou du naturel au synthétique

et amusez-vous à tester vos connaissances avec ce quiz : La quinine et le paludisme

La quinine a été extraite des écorces du quinquina jaune le 26 juin 1820 par Pelletier et Caventou et le travail publié le 11 septembre de la même année dans les Annales de Chimie et de Physique.

Cette découverte très importante à l’époque est toujours d’actualité en 2020, où elle aura exactement deux siècles.

La quinine reste un médicament majeur pour le traitement du paludisme qui est toujours avec 219 millions de personnes malades et 435 000 décès en 2017, la parasitose la plus importante. De plus elle concerne majoritairement les enfants de moins de cinq ans.

Il y a maintenant plus de cinq siècles que Christophe Colomb et les conquistadors ont introduit le paludisme dans le Nouveau Monde, les Amériques. Mais le Pérou avait le remède, une substance issue de l’écorce de quinquina utilisée par les amérindiens comme tonique et pour lutter contre des fièvres. Les débuts de cette histoire ont fait l’objet de nombreux récits ou légendes contradictoires.

ACTE I : Le quinquina, remède du Nouveau Monde pour une maladie de l’Ancien : légendes et réalités d’une découverte

Lorsqu’en 1492 Christophe Colomb et les conquistadors arrivent en Amérique, ils apportent avec eux le paludisme.

Cette maladie aussi connue sous le nom de malaria et dont les symptômes sont des fièvres intermittentes, est due au Plasmodium, protozoaire parasite véhiculé par le moustique Anophèles. Maladie de l’ancien monde, Europe, Asie et Afrique, le paludisme était encore inconnu dans les Amériques. Il va s’y développer de façon fulgurante en particulier suite à la traite négrière. Mais le nouveau monde avait le remède. On ne sait pas avec certitude si les Indiens du Pérou connaissaient les vertus du quinquina et même si le nom local « kina kina » dont il dérive veut bien dire « écorce des écorces ». Ces populations étaient familiarisées avec leur flore locale et en connaissaient les ressources possibles. Différentes histoires rapportent l’origine de l’utilisation du quinquina pour traiter le paludisme.

L’une fait état d’un tremblement de terre près de Loxa au Pérou qui engloutit une forêt de quinquina dans un lac. Son eau s’est colorée peu à peu en rouge brun à cause de la macération des écorces. Un soldat espagnol altéré et grelottant de fièvre boit cette eau et miraculeusement sa soif disparaît et ses forces reviennent. La nouvelle se propage auprès des autres militaires atteints de fièvres intermittentes et les succès thérapeutiques se multiplient.

Une autre version, rapportée ultérieurement par Alexander von Humboldt, raconte que les Européens, guidés par l’amertume des décoctions d’écorces de quinquina, par analogie avec celle des écorces fébrifuges du saule en Europe, auraient suggéré de telles propriétés pour le quinquina. L’amertume de l’écorce de saule est due à la salicine, ancêtre de notre Aspirine.

Puis une autre histoire implique la comtesse de Chinchon. En 1628, le comte de Chinchon reçoit du roi d’Espagne Philippe IV le titre de vice-roi du Pérou. Peu après son arrivée à Lima, vers 1630, la comtesse contracte le paludisme. Son état désespère les médecins espagnols, mais une mystérieuse drogue est alors apportée à la cour par des indigènes. Juan de Vega médecin du vice-roi la prescrit aussitôt. Les fièvres disparaissent le troisième jour et la comtesse est sauvée. La nouvelle se répand par le réseau des jésuites : un arbre qu’on appelle « Arbol de Calenturas » (arbre des fièvres) pousse dans le pays de Loxa et son écorce réduite en poudre et absorbée dans un breuvage guérit des fièvres. Ainsi s’instaure la réputation flatteuse de cette poudre, dite « de la comtesse ». Mais cette belle histoire est probablement imaginaire, car le journal scrupuleusement tenu par le comte de Chinchon ne mentionne aucunement les accès fébriles, ni la guérison de son épouse.

Finalement selon plusieurs médecins espagnols de cette époque, ce sont des jésuites des missions situées près des mines d’or qui vers 1630 imaginèrent l’emploi du quinquina : ils avaient observé que des indiens travaillant dans ces mines buvaient une infusion d’écorce de « quarango » ou quinquina, lorsque fiévreux, ils tremblaient de froid. Ils se soignaient avec leur « indian tonic » ! Les jésuites auraient alors eu l’idée d’employer l’écorce de quinquina. Peu de temps après, un gentilhomme de l’une des plus riches familles de Madrid, Juan de Lugo, jésuite devenu cardinal à Rome, reçoit les rapports des missionnaires du Pérou et convainc le pape Innocent X de faire étudier le remède par les médecins. En 1639 à Rome très atteinte, l’utilisation du quinquina donne des résultats merveilleux. Les jésuites expédient de grandes quantités d’écorce en Espagne.

À l’occasion d’une expédition scientifique au Pérou entre 1735 et 1743 du géographe Charles Marie de La Condamine pour mesurer le méridien, le botaniste Joseph de Jussieu décrit la flore andine et le quinquina. Par la suite, en 1753, sur la base des observations de Jussieu publiées par La Condamine, Linné donnera le nom Cinchona à l’arbre producteur du quinquina en hommage à la comtesse de Chinchon, en omettant toutefois le premier « h ».

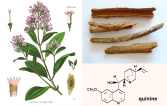

La question a été rendue complexe par la présence de diverses espèces de quinquina, environ une quarantaine, avec des effets thérapeutiques différents. Les plus actifs sont le quinquina jaune (Cinchona calisaya Wedd.) et le quinquina rouge (Cinchona pubescens Vahl) et le moins actif le quinquina gris qui porte pourtant paradoxalement le nom de Cinchona officinalis L.

Ce n’est que le début de l’histoire !

Cinchona calisaya - Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen - Wikimedia

Pour en savoir plus, continuez votre lecture

- ACTE II : Le quinquina, polémiques religieuses et querelles médicales

- ACTE III : Du quinquina à la quinine et à ses analogues ou du naturel au synthétique

Pour en savoir plus sur cet acte

- À la découverte de quelques plantes antipaludiques, Mission les Herbonautes (MNHN)

- Sur l’extraction industrielle de la quinine et de la cinchonine, Journal de pharmacie et de chimie

- Pierre Delaveau. Histoire et renouveau des plantes médicinales, Sciences d’aujourd’hui/ Albin Michel (1982) pp. 177-194.

- Diderot, Eidous, Toussaint. Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chymie, de botanique, &c. traduit de l’anglais de M. James (1748) Tome 5, p. 1016

- Eugène-Humbert Guitard. La légende du quinquina : José E. Muñoz, Los condes de Chinchon en la historia de la ciencia. In: Revue d'histoire de la pharmacie, 44ᵉ année (1956) n°148, pp. 287-288

- F. Guerra. The introduction of cinchona in the treatment of malaria., J. Trop. Med. Hyg. (1977) 80, pp. 135-140.

- Stanis Ferez. Louis XIV et le quinquina, Vesalius (2003) IX, 2, pp. 25-30

Le remède a été introduit en Europe dès le début du XVIIe siècle, mais il a fait l’objet de multiples discussions et controverses sur la façon de le préparer et de l’utiliser. C’est une éternelle histoire qui n’est pas sans rappeler l’actualité de 2020.

ACTE II : Le quinquina, polémiques religieuses et querelles médicales

Le cardinal de Lugo, alors général des jésuites, vante les mérites du quinquina auprès de son ami Mazarin, lui-même atteint des fièvres, ce qui va introduire le quinquina à la cour de France. Mais la réputation de ce traitement s’installe mal dans le corps médical parisien, car la Faculté de médecine reste un bastion d’obscurantisme, en particulier son doyen Guy Patin, qui est le type des médecins fustigés par Molière.

Le quinquina devint un sujet de querelle médicale à Paris, en liaison avec des querelles religieuses : les jésuites sont favorables au quinquina, mais les protestants et les détracteurs des jésuites opposés. Des polémiques et des pamphlets en résultent ce qui fera dire plus tard à Voltaire : « le quinquina seul remède spécifique contre les fièvres intermittentes et placé par la nature dans les montagnes du Pérou, mit la fièvre dans le reste du monde ». Le quinquina est alors utilisé sous forme de vin ou de teinture et des marchands malhonnêtes falsifient la drogue avec des écorces appartenant à des espèces différentes, certaines parfaitement inactives ce qui alimente la controverse.

En réalité, le quinquina fit une double entrée en France : l’une méridionale et directe par les jésuites en liaison avec Madrid et Rome et l’autre septentrionale et mercantile par Londres. Vers 1656 entre en scène Robert Talbor dit « Talbot », qui en 1672 écrit un ouvrage qui conteste la poudre de quinquina si elle est utilisée par les jésuites, mais la recommande si elle est utilisée par des mains expertes comme les siennes. Apothicaire à Cambridge et charlatan dans l’Essex, Talbot s’installe bientôt à Londres en qualité de « pyrétiatre » ou guérisseur de fièvres, en s’attribuant les mérites des pères jésuites. En fait, il avait fait une préparation de vin de quinquina qu’il gardait secrète en masquant le principe actif sous des produits additifs (citron, fenouil, persil…).

Nommé chevalier et médecin ordinaire de Charles II, il vient soigner Mademoiselle, Marie-Louise d’Orléans. La région de Versailles était particulièrement atteinte avec des terrains favorables aux moustiques. Louis XIV était très conscient des sévices causés par cette maladie, il savait qu’Alexandre le Grand en était mort à trente-trois ans. Talbot guérit le fils de Louis XIV, le Grand Dauphin, en 1679 par l’administration de fortes doses d’écorce de quinquina et au renouvellement régulier des prises. Le roi achète son secret et fait venir de fortes quantités d’écorce et de vin de quinquina de Lisbonne et de Cadix pout traiter cette maladie causée par les miasmes des marécages. Il écoute son médecin personnel, Fagon, qui est également réceptif aux idées nouvelles. Louis XIV aurait lui-même pris les fièvres au cours des travaux de comblement des marais entourant Versailles et Fagon donne à son royal malade le « remède à l’anglais », dont tout laisse penser qu’il est à base de quinquina (Journal de santé du roi). Le roi récompense Talbot en lui versant une importante pension annuelle (2000 livres) à charge pour lui de donner le remède au public. Talbot revient d’Espagne pour soigner et sauver le Dauphin.

Tout ceci accroît l’antipathie de la Faculté et des apothicaires, d’autant que le vin de quinquina devient à la mode, comme le café et le chocolat. En 1693, à la cour de Louis XIV, nait un conflit entre Antoine d’Aquin, médecin personnel du roi qui est disgracié et son remplaçant Guy Crescent Fagon. Ce conflit s’est cristallisé autour du vin à utiliser dans les préparations destinées à soulager le roi de ses fièvres. D’Aquin milite pour les vins de Champagne et Fagon pour ceux de Bourgogne. Fagon assure que son choix est purement médical, car il convient lui-même que le Champagne est « ,beaucoup plus agréable » que le Bourgogne qu’il prescrit mêlé de quinquina. Il en résulte une controverse entre vins de Bourgogne et vins de Champagne qui devient une question nationale.

Au sujet de Fagon qui accueillit avec intérêt l’utilisation nouvelle du quinquina, qui favorisa son extension et en vanta les mérites dans un mémoire sur les « Qualités du Quinquina » publié en en 1703, Saint-Simon écrit : « Un des beaux et bons esprits de l’Europe, curieux de tout ce qui avait trait à son métier, grand botaniste, bon chimiste, habile connaisseur en chirurgie, excellent médecin et grand praticien » et La Bruyère dit « Ô Fagon, Esculape, faites régner le quinquina et l’émétique, conduisez à la perfection la science des simples », et enfin Fontenelle, observant les brillantes qualités d’enseignant de Fagon remarque : « Il repeupla le Jardin d’étudiants comme il l’avait repeuplé de végétaux ».

Et c’est alors que les chimistes s’intéressent à cette histoire.

Pour en savoir plus

- Acte suivant : ACTE III : Du quinquina à la quinine et à ses analogues ou du naturel au synthétique

- Acte précédent : ACTE I : Le quinquina, remède du Nouveau Monde pour une maladie de l’Ancien : légendes et réalités d’une découverte

Pour en savoir plus sur cet acte II

- Talbot, vulgarisateur du quinquina en France : M. Bouvet in Bulletin des sciences Pharmacologiques, mars 1934. In: Revue d'histoire de la pharmacie, 22ᵉ année (1934) n°86, pp. 307-308.

- André Bertrand. Fièvres intermittentes et quinquina à la cour de Louis XIV, in Académie des Sciences et Lettres de Montpellier (1999) Bull. n°30, pp. 101-116

Illustration : Écorce de quinquina (Cinchona officinalis) par H. Zell — Travail personnel, CC BY-SA 3.0

Le principe actif du remède, la quinine, a été extraite des écorces du quinquina jaune en juin 1820 par deux pharmaciens-chimistes français, Pelletier et Caventou. Cette découverte, très importante à l’époque, est toujours d’actualité en 2020, où nous célèbrerons son bicentenaire. La quinine reste un médicament majeur pour le traitement du paludisme, qui est toujours, avec 219 millions de personnes malades et 435 000 décès en 2017, la parasitose la plus importante. De plus elle concerne majoritairement les enfants de moins de cinq ans.

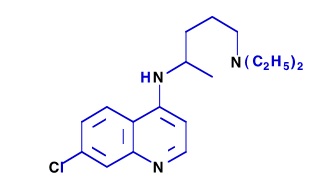

Depuis 1820 les chimistes ont déterminé la structure moléculaire de la quinine et ont synthétisé cette molécule naturelle relativement complexe et donc coûteuse à produire. Aussi ils se sont efforcés de préparer par la synthèse des analogues moins coûteux, dont la chloroquine objet actuellement de nombreux questionnements.

ACTE III : Du quinquina à la quinine et à ses analogues ou du naturel au synthétique

En 1820 deux jeunes chimistes français, Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) et Joseph Bienaimé Caventou (1795-1877), élèves de Nicolas Vauquelin isolent deux alcaloïdes, la quinine et la cinchonine, à partir de l’écorce de quinquina. Leurs recherches permirent à François Magendie, professeur de médecine au Collège de France d’étudier les doses auxquelles ces principes actifs étaient efficaces. Cette découverte marque le passage de l’utilisation de plantes médicinales à celle de leur principe actif, facile à prendre, dosé et caractérisé.

La première tentative de synthèse de la quinine en 1856 est due à William Henry Perkin, un chimiste anglais de 18 ans, alors qu’on n’en connaissait pas encore la structure moléculaire. Il réalise sa synthèse à partir de l’aniline et il n’obtient pas la quinine, mais un autre produit intéressant, la mauvéine. C’est un bon exemple de « découverte faite par hasard dans un esprit préparé » (1). La mauvéine est la première teinture industrielle pour le textile qui résiste au lavage et cette synthèse a révolutionné l’industrie des colorants.

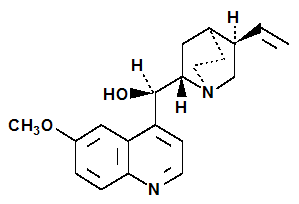

La formule brute de la quinine, C20H24N2O2, a été déterminée par Adolph Strecker en 1854 et la structure moléculaire (2) est due à Zdenko Skraup et Wilhelm Königs à la fin du XIXe siècle.

En 1918, Paul Rabe et Karl Kindler affirment avoir réalisé la synthèse de la quinine à partir de la quinotoxine elle-même isolée de la plante, mais sans donner aucun détail expérimental sur cette hémisynthèse. En 1944, Robert Woodward et William von Eggers Doering annoncent avoir réussi la synthèse totale de la quinine, mais ne décrivent dans leur publication que les 17 étapes conduisant à la quinotoxine et s’en remettent aux travaux de Paul Rabe pour sa transformation en quinine. Cependant la reproduction de cette opération a posé de nombreux problèmes et la synthèse n’a pu être réellement effectuée qu’en 1967 et 1973 par Uskokovic.

La synthèse totale indiscutable et stéréo-sélective a été réalisée par Gilbert Stork en 2001, ce qui généra une controverse avec les auteurs de la synthèse de 1944. Si la synthèse totale de la quinine est d’un grand intérêt scientifique, elle présente peu d’intérêt pratique à cause de son coût, aussi de nombreux essais d’obtention par la synthèse d’analogues simplifiés ont été tentés par les chimistes.

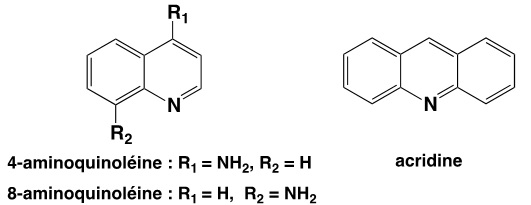

Ainsi, en 1925, la firme germanique Bayer réalise la synthèse de la Plasmoquine (ou Pamaquine) un dérivé de la 8-aminoquinoléine (3) capable d’empêcher les rechutes du paludisme dues à Plasmodium vivax. En 1932, la firme développe un dérivé de l’acridine (3), la Quinacrine (ou Mépacrine) active sur Plasmodium falciparum.

À l’instigation du chimiste Hans Andersag, la firme Bayer développe, parmi 12000 composants synthétiques différents, un composé connu sous le nom de Résoquine, possédant un noyau 4-aminoquinoléine (3) et un de ses dérivés nommé Sontochine (ou 3-méthylrésoquine). Mais bien que jugés prometteurs, ils furent évalués trop toxiques.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la production de quinine fut interrompue suite à la prise de Java par les Japonais et Plasmoquine et Mépacrine furent alors largement utilisées. Les Américains et Britanniques eurent connaissance de la Résoquine, la synthétisèrent, mais elle fut à nouveau évaluée toxique. Les Français de Vichy travaillaient à Tunis sur la Sontochine. Leurs résultats pharmacologiques récupérés par les Alliés redonnèrent de l’intérêt pour la Résoquine en 1946 qui fut rebaptisée Chloroquine (ou Nivaquine) (4) et qui devint le composé antipaludique le plus efficace et le plus utilisé à travers le monde, jusqu’aux années 1960, où commencèrent les problèmes de résistance du Plasmodium parasite à ce produit.

Mais l’histoire de cette famille de substances naturelles et synthétiques suscitera encore beaucoup d’intérêt en 2020 pour diverses raisons.

Pour en savoir plus - Actes précédents

- ACTE I : Le quinquina, remède du Nouveau Monde pour une maladie de l’Ancien : légendes et réalités d’une découverte

- ACTE II : Le quinquina, polémiques religieuses et querelles médicales

Notes

(1) Citation de Louis Pasteur

(2) Quinine

(3) 8-aminoquinoléine, 4-aminoquinoléine et acridine

(4) Formule de la chloroquine de nom commercial Nivaquine

Pour en savoir plus sur cet acte

- Pelletier et Caventou. Recherches chimiques sur les quinquinas, Ann. Chim. Phys. (1820) 15, p. 289-318

- Robert Woodward et William von Eggers Doering. J. Am. Chem. Soc (1944) 66, p. 849 et J. Am. Chem. Soc (1945) 67, p. 860

- M.R. Uskokovic, J. Gutzwiller, T. Henderson.Total synthesis of quinine and quinidine, J. Am. Chem. Soc, (1970), 92, p. 203-204

- Gilbert Stork, Deqiang Niu, A. Fujimoto, Emil R. Koft, James M. Balkovec, James R. Tata, Gregory R. Dake. The First Stereoselective Total Synthesis of Quinine, J. Am. Chem. Soc. (2001) 123, p. 3239-3242.

Avant de faire le quiz, ou en complément du quiz, venez découvrir l'histoire du quinquina, de la quinine et de ses dérivés.

- ACTE I : Le quinquina, remède du Nouveau Monde pour une maladie de l’Ancien : légendes et réalités d’une découverte

- ACTE II : Le quinquina, polémiques religieuses et querelles médicales

- ACTE III : Du quinquina à la quinine et à ses analogues ou du naturel au synthétique

S’approprier le concept d’atome est difficile pour les élèves de cycle 4. Cette séquence permet aux enseignants de collège d’introduire ce concept abstrait en proposant aux élèves de le manipuler concrètement en utilisant notamment de la pâte à modeler.

Objectif : S’approprier le concept d’atome en le manipulant.

Organisation de transformation de la matière : Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers

Notions et contenus : Notions de molécules, atomes, ions. Constituants de l’atome, structure interne d’un noyau atomique (nucléons : protons, neutrons), électrons.

- Séance 1 - Un modèle particulaire qui a des limites

- Séance 2 - Un nouveau modèle : l'atome

- Séance 3 - Un nouveau modèle : l'ion

- Séance 4 - Vers une interprétation de la conduction des solutions

Séquence Atomes à modeler (lien externe)

Source : La main à la pâte en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie