La chimie thérapeutique a pour mission la découverte de nouveaux médicaments. Mais de la molécule au médicament la route est longue - de 10 à 15 ans -, périlleuse - 95 à 99% d’échecs - et coûteuse - de l’ordre du milliard d’euros -. Le dialogue doit être constant entre les chimistes, les biologistes, les physiciens, les cliniciens et les industriels de la santé.La chimie est une discipline précieuse pour comprendre les mécanismes biologiques. Le couplage de la compréhension des mécanismes cellulaires avec une véritable ingénierie moléculaire a permis des progrès spectaculaires pour améliorer le traitement des maladies sévères. L’innovation est difficile dans ce domaine et fait appel à de nouvelles voies telles que la génomique, l’extension du recours aux biomolécules naturelles, notamment celles présentes dans les systèmes vivants, et l’approfondissement de nouvelles méthodes de recherche (méthodes de calcul prédictives, chimie combinatoire…).

Après un rappel sur les constituants du cerveau (neurones et cellules gliales) l’auteur explique la chimie du système de communication au niveau de la synapse, et tout particulièrement celle des récepteurs membranaires.

Après avoir présenté les différentes familles de récepteurs et leur adaptation à la reconnaissance des molécules extrêmement diversifiées, il explique leur fonctionnement sur l’exemple des neurorécepteurs des drogues d’abus. Ces récepteurs sont importants car ils sont la cible de médicaments comme les antipsychotiques.

Ce chapitre permet de mieux comprendre la complexité de cette machinerie biochimique complexe mais finement réglée, dont toute modification du réglage entraine des pathologies.

Vidéo de la conférence (durée 31:25) :

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et cerveau, 12 novembre 2014, Fondation de la Maison de la chimie

Les maladies génétiques sont dues à une anomalie sur un ou plusieurs gènes entraînant un défaut de fonctionnement des cellules atteintes. 6000 à 8000 maladies génétiques ont été identifiées, certaines font l’objet de recherche et même d’essais cliniques. Le texte définit ce que sont les notions de génétique, de thérapie génique et décrit sur un exemple, la maladie d’Huntington, les différentes étapes de la découverte d’un gène-médicament. Trois chercheurs décrivent leur travail ainsi que leurs collaborations. Un test pour évaluer les connaissances termine cet exposé.

Une version PDF et une version multimédia interactive pour tablette ou ordinateur (e-book et application) sont disponibles.

Objectif : Comprendre la maladie génétique afin de produire des médicaments efficaces.

La technique dite Structure Based Drug Design (SBDD) combine à la fois les progrès de la chimie, de la biologie moléculaire et cellulaire, de la pharmacologie et de la simulation numérique. Cette technique est illustrée ici par des exemples.

Des molécules spécifiques pour chélater le cuivre par ciblage de molécules du foie et leur mode d’action sont présentés ici avec pour objectif de vaincre la maladie de Wilson (excès de cuivre dans le foie).

Dans l’hypothèse d’un rejet accidentel de radionucléides, de nouveaux agents « décorporants » de l’uranium sont proposés et étudiés par modélisation moléculaire.

Des molécules bioactives sont aussi présentées pour lutter contre le cancer tels que des inhibiteurs de glycosidase ou des antioxydants.

Source : Clefs CEA n°60 (été 2011) Incontournable chimie, p 48-51

L’éruption des nanotechnologies dans le domaine biomédical a permis d’approfondir la recherche sur la vectorisation des médicaments, c’est-à-dire l’administration spécifique de la dose nécessaire au niveau de l’organe, des tissus ou de la cellule visée. Le principe actif est enfermé dans un nanovecteur de 10 à 20 millionièmes de millimètre et peut ainsi circuler dans le système vasculaire. Patrick Couvreur explique l’évolution des recherches sur les nanovecteurs et ses propos sont illustrés d’animation en 3D.

La vidéo passionnante montre les progrès de la pharmacochimie. Les premiers nanovecteurs étaient bloqués au niveau du foie et traitaient essentiellement les pathologies hépatiques tandis que les derniers peuvent maintenant atteindre et cibler d’autres tissus malades et reconnaître des récepteurs de cellules infectées ou cancéreuses.

Durée : 15:00

Source : Auteur : Marcel Dalaise (CNRS Images, UPS CNRS, Meudon) ; Réalisateur : Marcel Dalaise (CNRS Images, UPS CNRS, Meudon) ; Conseiller scientifique : Patrick Couvreur ; Producteur : CNRS Images

Source : Auteurs : Céline Ferlita (CNRS Images, UPS CNRS, Meudon) ; Réalisateur : Céline Ferlita (CNRS Images, UPS CNRS, Meudon) ; Producteurs : CNRS Images ; Univ. Bordeaux I

Source : Auteur : Daniel Fievet ; Réalisateur : Daniel Fievet, Crafty in Motion ; Animation : Marc Edelmann ; Producteur : CNRS Images

Source : Auteur : Daniel Fievet ; Réalisateur : Daniel Fievet, Crafty in Motion ; Animation : Marc Edelmann ; Producteur : CNRS Images

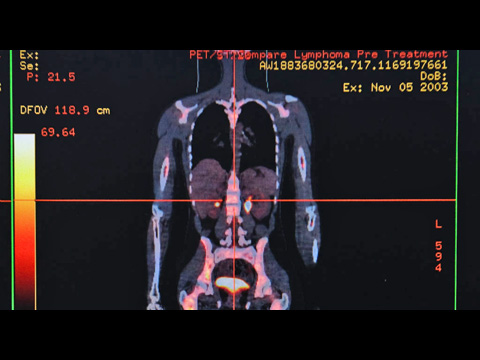

Une tumeur est un amas de cellules qui croît de manière exponentielle et anarchique. Elle va induire l’angiogenèse et la formation de nouveaux vaisseaux destinés à irriguer et oxygéner la tumeur. Des exemples montrent l’aide apportée par les chimistes qui travaillent sur des antitumoraux ciblés.

Source : Auteur : Daniel Fievet ; Réalisateur : Daniel Fievet, Crafty in Motion ; Animation : Marc Edelmann ; Producteur : CNRS Images

Source : Auteur : Daniel Fievet ; Réalisateur : Daniel Fievet, Crafty in Motion ; Animation : Marc Edelmann ; Producteur : CNRS Images

Patrick Couvreur, médaillé d'or du CNRS en 2012, nous présente son travail de recherche. Des nanoparticules de fer (sensibles au champ magnétique) sont insérées dans un nanovecteur contenant un médicament pour soigner une tumeur chez la souris. Un champ magnétique extracorporel permet d’attirer les nanovecteurs et de le concentrer sur les cellules malades. Le processus de traitement (nanothéragnostique) est suivi par imagerie médicale.

Source : Médaille de l'innovation CNRS 2012 : Patrick Couvreur, Auteur : Claude Delhaye (CNRS Images, UPS CNRS, Meudon) ; Réalisateur : Claude Delhaye (CNRS Images, UPS CNRS, Meudon) ; Producteur : CNRS Images