L’agriculture constitue un domaine d’application privilégié pour les technologies du numérique. Ces innovations numériques doivent contribuer à la multi-performance des fermes (performances : technique, économique, environnementale, sociale).

Le pilotage tactique des fermes s’est, depuis plusieurs années, amélioré grâce aux outils d’aide à la décision. Ces solutions numériques, qui reposent très souvent sur l’utilisation de données météo locales et fiables, permettent d’aider les agriculteurs à prendre les bonnes décisions au quotidien : contrôle des bioagresseurs, gestion de la nutrition des plantes, de l’irrigation, mais aussi du stockage des grains. Par ailleurs, la multiplicité des capteurs (embarqués, satellites, IoT, etc.) couplés à ces outils permet d’envisager la fourniture de conseils plus précis et spatialisés. Autrement dit le numérique contribue particulièrement à l’adage suivant : « la bonne dose, au bon endroit, au bon moment ». De nouveaux modèles, capteurs et des stations météo dites « connectées » sont actuellement testés sur la Digiferme® de Boigneville. Maillon essentiel de la chaîne de traitement, la qualité et la fiabilité des données météo sont étudiées à travers la comparaison de sorties d’outils d’aide à la décision utilisant données de référence vs données de la station « connectée ». Connectivité, transmission en temps réel, continuité des données sont autant d’aspects également regardés. À terme, ces stations connectées, plus abordables économiquement, permettront de démocratiser l’accès et l’utilisation des modèles agronomiques, et favoriser une agriculture plus responsable et plus résiliente. Par ailleurs, la digitalisation de l’agroéquipement fait l’objet de nombreux essais dans les Digifermes® d’ARVALIS. Technologies de guidage ou de localisation des intrants via des machines agricoles ou des robots sont testées, ce qui permet d’estimer leur maturité et donc leur date probable d’arrivée dans les fermes.

Dans un environnement de plus en plus instable (climat, disponibilité en intrants, prix), le développement de technologies permettant d’aider le producteur dans sa prise de décisions stratégiques devient indispensable.

La réussite du pilotage tactique et stratégique des exploitations agricoles passera par la valorisation en temps réel des données produites sur les fermes. La circulation, la maitrise, la valorisation des Data agricoles est aujourd’hui un enjeu majeur.

Initié en 2016 par ARVALIS, le label Digifermes® regroupe aujourd’hui un réseau de 13 fermes expérimentales partenaires (www.digifermes.com) qui ont pour objectif la mise au point, l’évaluation et le déploiement d’innovations numériques au service de tous les agriculteurs. Chaque ferme est appuyée par une structure de Recherche, Développement et Innovation, ce qui lui permet de s’appuyer sur une excellence méthodologique pour mener des évaluations objectives avec rigueur des nouveautés technologiques.

Vidéo de la conférence (durée : 37:33)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et Agriculture durable, un partenariat en constante évolution scientifique, 10 novembre 2021

Longtemps oublié ou considéré comme simple substrat, le compartiment sol apparait aujourd’hui comme élément essentiel de l’agriculture et de son impact environnemental. Or, l’appauvrissement des sols agricoles en matières organiques conduit à des sols improductifs, plus sensibles aux aléas climatiques et aux stress biotiques. Ainsi, la restauration des sols par la réintroduction d’un stock de carbone (humus) et l’apport d’éléments organiques favorisant la vie apparait désormais un levier majeur pour une production agroécologique.

En production végétale, les interactions biochimiques qui composent les organismes vivants sont soumises à des contraintes biotiques à l’échelle de l’agrosystème et plus localement aux spécificités pédologiques faisant intervenir la physico-chimie des sols. De plus en plus, les recherches en agronomie se focalisent sur la rhizosphère et son rôle écosystémique. En effet, les échanges moléculaires de ce compartiment apparaissent cruciaux tant pour les échanges nutritionnels (chaine trophique) que pour le dialogue entre les organismes qui le compose (antibiose, symbiose...). Au niveau de la plante, ces interactions, positives ou négatives, font appel à des composés chimiques que sont des métabolites secondaires (flavonoïdes, acides phénoliques...).

Au niveau des organismes symbiotiques, la famille chimique des lipo-chitooligosaccharides (LCO) a été identifiée comme source de signaux (facteurs Nod / Myc) permettant l’établissement de symbioses avec la racine. Les acides organiques excrétées par les racines sont également des molécules jouant un rôle dans la solubilisation des éléments de la rhizosphère, de même que certains métabolites issus des exsudats racinaires façonnent le microbiote de la rhizosphère. La réintroduction de microorganismes bénéfiques dans les sols agricoles, pratique développée ces dernières décennies, présentent un certain nombre de limites en termes d’efficacité. Le développement de biostimulants ciblant la rhizosphère

est donc un enjeu majeur pour l’agriculture. À titre d’exemple, la molécule OSYR® (Frayssinet), de par son effet de stimulation de la croissance racinaire, promeut l’établissement ou l’implantation des cultures, limitant les effets négatifs des stress environnementaux sur les rendements. Ainsi, des produits de stimulation visant chacun de ces organismes et/ou de leurs interactions apparaissent des outils moléculaires prometteurs permettant une meilleure adaptation / productivité de la plante cultivée.

Vidéo de la conférence (durée : 48:29)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et Agriculture durable, un partenariat en constante évolution scientifique, 10 novembre 2021

Le brouhaha médiatique qui entoure aujourd’hui l’agriculture ne doit pas masquer que, dans l’état actuel des techniques de protection des plantes, 25 à 50% des récoltes sont perdues en moyenne dans le monde du fait des maladies, des animaux ravageurs ou des adventices. Dans les pays développés, toutes les formes d’agriculture s’efforcent donc de minimiser ces pertes par des moyens variés.

Pour cela, les agriculteurs utilisent tout d’abord des mesures agronomiques (ex : rotations, dates de semis...) puis font appel à des moyens d’intervention directe lorsque les mesures précédentes n’ont pas été suffisantes pour prévenir les pertes économiques. Ces moyens sont de type mécanique (labour, sarclage...), biologique (bactéries, auxiliaires...) ou chimique (herbicides, fongicides...). Ils sont employés en fonction de leur disponibilité et de leur efficacité. Or, il est courant de les voir opposés dans les médias, les cahiers des charges, voire dans les textes réglementaires selon des critères discutables et discutés.

Le Code Rural (art. L-253-6) reconnait quatre catégories de solutions de biocontrôle : les macroorganismes, les microorganismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. Sur le plan national ou international, il existe d’autres définitions du biocontrôle pouvant exclure les substances minérales ou inclure les variétés résistantes (voire PGM), les substances élicitrices ou la lutte autocide.

Les atouts du biocontrôle dépendent de la nature des moyens utilisés. Bon nombre possèdent des impacts environnementaux modérés, bénéficient d’investissements croissants et d’une opinion publique porteuse mais peu rationnelle. Cette dynamique est contrebalancée par la prudence des utilisateurs qui demandent des preuves de la valeur de ces solutions, s’interrogent sur leur coût ou les surcoûts correspondants et expriment leurs attentes en matière de formation et de conseil.

En dépit de sa croissance, le biocontrôle ne propose encore qu’une petite partie des réponses au parasitisme. Sur la plupart des cultures en plein air et sauf à accepter de forts écarts de rendement, il ne peut répondre à l’ensemble des besoins. La plupart de ses solutions visent des ravageurs et les propositions pour le désherbage sont très rares. Mises ensemble, les solutions de biocontrôle des quatre groupes majeurs représentent environ 6% du marché mondial en valeur.

Afin de protéger les cultures par des moyens efficaces et économiques en évitant les positions idéologiques, il conviendrait d’évaluer l’ensemble des solutions existantes avec les mêmes critères agronomiques, toxicologiques et environnementaux pour en cerner objectivement les avantages et les limites. Pour l’heure, nous devons assurer une cohabitation harmonieuse entre des solutions de biocontrôle en nombre croissant et celles issues d’une chimie de synthèse qui s’est largement renouvelée depuis vingt ans. C’est l’objectif de la protection intégrée des cultures dont la mise en œuvre s’étend avec régularité à défaut d’être partout le socle des pratiques agricoles.

Vidéo de la conférence (durée : 38:38)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et Agriculture durable, un partenariat en constante évolution scientifique, 10 novembre 2021

Le développement de technologies de biocontrole implique de nombreuses compétences techniques pour concevoir, industrialiser, homologuer des solutions efficaces pour substituer tout ou partie des insecticides chimiques. Ces compétences vont de la chimie organique à l’agronomie en passant par la physico chimie, l’analyse chimique et la modélisation.

Le travail réalisé par les équipes de M2i venant de tous ces horizons, a consisté à développer une solution de lutte par confusion sexuelle contre l’eudémis (ver de la grappe) adaptée aux usages traditionnels des viticulteurs. La première étape du travail a permis d’assurer un accès industriel à une nouvelle qualité ultra pure du composant de la phéromone sexuelle. La technologie offre en plus une simplification drastique du procédé de fabrication.

Dans un second temps, la phéromone a été microencapsulée par une méthode douce permettant de préserver la qualité initiale de l’actif phéromonal. La microencapsulation conduit à des suspensions de capsules aux caractéristiques modulables en fonction du mode d’application choisi. Des études de microscopie électroniques ont permis de caractériser ces microcapsules et de démontrer leur stabilité depuis leur fabrication jusqu’à leur action de relargage dans les vignes.

À ce point, il a été nécessaire de mettre au point des nouvelles méthodes d’évaluation de manière à démontrer le caractère passif de l’action des microcapsules. Un système d’analyse dynamique a été développé au sein du laboratoire commun entre l’université de Pau Pays de l’Adour et le centre de recherche de M2i. Cette méthode d’étude nouvelle est une innovation majeure dans le domaine de l’étude environnementale des phéromones.

Enfin des séries d’essais en conditions réelles ont permis d’ajuster les protocoles d’utilisation des microcapsules dans les champs. La comparaison systématique des effets de protection des microcapsules a été réalisée vis-à-vis de systèmes alternatifs (diffuseurs passifs en plastiques ou vaporisateurs de phéromone et insecticides conventionnels). L’ensemble de ces résultats démontre l’efficacité de protection à un coût pour la première fois abordable par l’ensemble de la profession viticole.

Vidéo de la conférence (durée : 17:21)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et Agriculture durable, un partenariat en constante évolution scientifique, 10 novembre 2021

Les éléments minéraux des fertilisants, comme ceux du sol, aident les cultures à convertir l’énergie solaire et le CO2 captés par les feuilles, en une biomasse verte qui nourrit les Hommes. Au-delà de la sécurisation des besoins alimentaires, et contrairement à une idée reçue, ils améliorent aussi le bilan carbone des cultures en développant la biomasse totale qui fixe davantage de CO2. Une nutrition équilibrée est essentielle car toute déficience en nutriments réduit la quantité et la qualité des cultures produites.

Les nutriments azotés, éléments majeurs de la croissance des plantes, aident les cultures à produire mieux. Cependant, un surplus d’azote ne signifie pas nécessairement, un surplus de rendement car de nombreux autres facteurs interviennent, définissant la dose optimum au-delà de laquelle, tout apport devient inutile et donc nuisible pour l’environnement. Les éléments minéraux du sol sont la source naturelle des minéraux qu’on retrouve dans la chaîne alimentaire mais ils doivent-être renforcés de manière raisonnée pour répondre à la demande d’une population mondiale en pleine expansion. Aujourd’hui, près de 50% de la population mondiale est nourrie grâce aux engrais minéraux. Cette part n’a d’ailleurs jamais cessé de progresser, contribuant à réduire drastiquement le spectre de la famine. L’agriculture, la foresterie et le changement d’utilisation des terres contribuent à environ 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et l’empreinte carbone des cultures dépend essentiellement des émissions de GES à la production et à l’utilisation des engrais azotés. Toutefois, si les rendements des cultures étaient aussi bas aujourd’hui qu'en 1961, les émissions de GES de l'agriculture seraient 4,5 fois plus élevées car il aurait fallu compenser cette moindre productivité par l’utilisation de nouvelles terres (Burney et al. 2010, Stanford University).

Au niveau de la production, la technologie Yara de réduction du protoxyde d’azote (N2O), puissant gaz à effet de serre, réduit les émissions des usines d'acide nitrique, précurseur des engrais à base de nitrate, de plus de 90%. Les émissions de GES d'une tonne de blé fertilisé avec un engrais azoté utilisant les meilleures technologies disponibles (MTD) sont ainsi réduites de 30 % par rapport à un engrais azoté standard. La mise en place de ce procédé étendue aux producteurs européens fait que les émissions de GES de la production d’engrais à base de nitrate sont beaucoup plus faibles en Europe que dans les autres régions du monde. La technologie avancée de la production européenne a ainsi réduit l'empreinte carbone par tonne de blé de 36% depuis le début du siècle. L’amélioration du bilan carbone des cultures est un véritable atout dont profitera toute la chaîne de valeur agroalimentaire. A ce titre, la perspective d’utiliser l’hydrogène pour la fabrication de l’ammoniac « vert » du futur proviendra de l’électrolyse de l'eau, qui ne produit par ailleurs pas de CO2 ce qui devrait entraîner à terme, une utilisation plus large des fertilisants à base de nitrate.

Vidéo de la conférence (durée 12:59)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et Agriculture durable, un partenariat en constante évolution scientifique, 10 novembre 2021

Les attentes des consommateurs concernant leur alimentation et l’agriculture nourricière sont fortes et ont évolué très significativement ces dernières années. Les enjeux environnementaux sont de plus en plus présents, mais les Français sont-ils prêts à mettre en phase leurs convictions et leurs habitudes de consommation ?

Pour Bayer, il n’existe pas une mais DES agricultures qui peuvent tout à fait coexister. Quel que soit le type d’agriculture, Bayer cherche à accompagner les agriculteurs dans leurs missions au quotidien. Apporter des solutions aux agriculteurs, tout en répondant aux attentes des consommateurs, est possible. Ainsi, les piliers fondamentaux de nos activités (produits phytosanitaires, produits de biocontrôle, semences, agriculture digitale) nous permettront de répondre à l’attente écologique par l’innovation.

Tout comme la coexistence des agricultures que nous appelons de nos vœux, nous n’opposons pas la chimie et les substances naturelles, qui sont des solutions que l’on peut utiliser selon une approche combinatoire, particulièrement intéressante pour nombre de type de cultures. On oublie un peu trop vite que la chimie peut apporter de réels bénéfices sur le plan environnemental, et il ne faut pas penser que la nature est sans danger. Bien sûr, la nature regorge de ressources, qu’il convient d’exploiter avec responsabilité. C’est cette complexité qu’il nous faut embrasser pour apporter les solutions dont les agriculteurs ont besoin. Une grande partie de la R&D de Bayer est aujourd’hui consacrée au développement de solutions

d’agriculture raisonnée, solutions d’avenir par excellence. Mais il est indispensable d’intégrer le pas de temps de l’innovation : les attentes sociétales exigent une réponse immédiate alors que l’on a besoin de 10 ans pour développer une innovation !

Vidéo de la conférence (durée : 14:08)

Retrouvez ici toutes les vidéos de ce colloque. Possibilité de les télécharger.

Source : Colloque Chimie et Agriculture durable, un partenariat en constante évolution scientifique, 10 novembre 2021

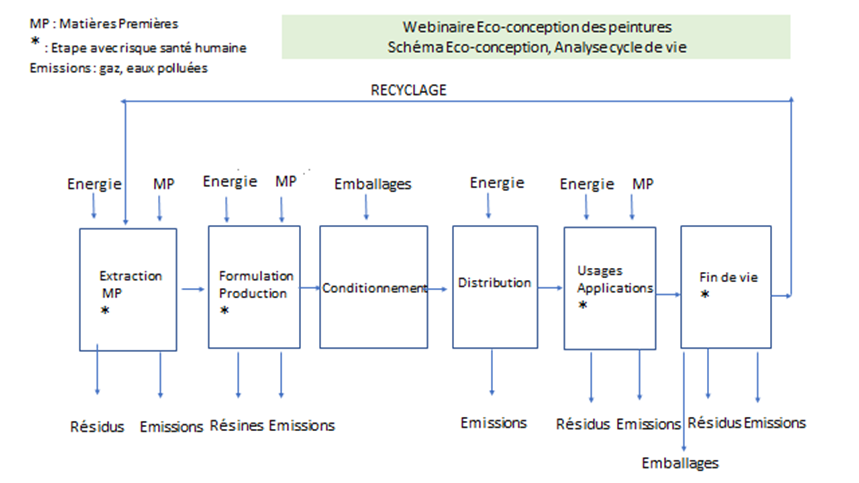

L’éco-conception est une démarche permettant de concevoir une offre de produits plus respectueux de l’environnement. Selon l’AFNOR (Norme ISO14006 v. 2020) : c’est l’« approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d’un produit ».

Pratiquer une démarche d’éco-conception consiste à évaluer ce qui « rentre » et « sort » à chaque étape de la vie du produit en termes :

- de gaz à effet de serre (GES),

- de matières premières,

- de pollutions (eau, déchets, résidus),

- d’énergie,

- de coûts (main d’œuvre, maintenance).

Les étapes classiques de conception sont :

- l’extraction(i) des matières premières (MP),

- la fabrication,

- le conditionnement et la distribution,

- l’usage, la fin de vie et le recyclage.

L’éco-conception fait partie du concept plus général d’économie circulaire(ii). Celle-ci n’est pas normalisée et peut être définie selon l’ADEME(iii), comme « un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à en diminuer les impacts » (cf. Fig.1).

Elle s’oppose à l’économie linéaire qui consiste à acheter, consommer et jeter.

Figure 1 : L’économie circulaire

Chaque produit du système amène avec lui sa charge en pollution, dont la pollution dite à la frontière. Cette expression se rapporte au fait qu’il est difficile d’évaluer pour les produits la charge polluante qui a accompagné sa production ainsi que sa conformité aux exigences de développement durable (travail des enfants, des prisonniers, etc.).

Dans ce cadre, l’éco-conception doit aussi :

- respecter l’environnement et la santé,

- avoir peu d’impact sur le changement climatique durant la durée de vie du produit,

- assurer une rentabilité au producteur,

- donc répondre aux exigences du Développement Durable.

Prenons l’exemple d'une peinture

La figure 2 schématise les différentes étapes de fabrication d’une peinture.

Figure 2 : Les étapes de fabrication d’une peinture

source : Webinaire SECF(iv) -AFTPVA(v) sur l’écoconception des Peintures

Dans ce cas, les aspects particuliers suivants doivent être pris en considération :

- analyse des constituants : liant (résine), solvant, opacifiant, pigments(vi), additifs(vii) (mouillants anti-mousse, biocides, siccatifs,…),

- respect du cahier des charges fonctionnel et des réglementations en vigueur.

1. Étape d’extraction des matières premières

Idéalement, elles devraient être biosourcées, peu toxiques, biodégradables, à faibles charges de GES, commercialement équitables et économiquement viables. Elles résultent d’un choix raisonné.

Prenons l’exemple du dioxyde de titane(viii) (TiO2), un pigment blanc, très utilisé. Sa blancheur, son opacité (sans équivalent), sa résistance aux UV le rend difficilement remplaçable. Mais il est suspecté d’être cancérogène s’il est sous forme nanométrique(ix). Sa production est par ailleurs très génératrice de GES, par rapport à un produit de substitution comme par exemple le carbonate de calcium (craie) dont les propriétés fonctionnelles, notamment sa blancheur, sont très inférieures.

2. Étape de fabrication

Les étapes de fabrication impliquent :

- la mise en œuvre d’équipements (par exemple cuve avec agitateur(x)),

- la maîtrise de ce qui est introduit, consommé : MP, énergie utilisée, l’utilisation d’eaux et de solvants de nettoyage, mais aussi des emballages, etc.,

- la gestion de ce qui résulte de la fabrication : GES, résidus, emballages salis, poussières, eaux et solvants souillés, vapeurs de solvant rejetées dans l’atmosphère.

Il faut également tenir compte de la protection des opérateurs et techniciens : EPI (équipements de protection individuels) masques, gants, filtres, etc., qui à leur tour deviennent déchets(xi).

3. Étape de conditionnement/distribution

Cette partie doit tenir compte de :

- la conception des pots de peintures (étiquetage, caractère recyclable),

- la production de GES dans les transports et la distribution.

4. Étape d’application par l’utilisateur

Quelques questions se posent.

- Comment tenir compte de la pollution de l’air par la peinture au pistolet vs au pinceau, au rouleau ? Doit-on revoir les conditions d’application ?

- Comment être efficace lors du raclage des fonds anciens sans produire trop de poussières et d’aérosols et dans le nettoyage des outils : pinceaux, brosses, rouleaux, pistolets, … ?

- Comment maîtriser l’exposition des travailleurs durant le lavage, grattage et l’application ?

5. Étape de fin de vie et de recyclage

Des réflexions doivent être menées sur la conception des pots en vue d’un meilleur recyclage.

La mise en place d’une politique d’éco-conception et d’économie circulaire doit reposer, sur une approche scientifique, sur des mesures et des comparaisons. Par exemple, peindre une même surface avec une peinture à l’eau est-elle moins polluante qu’une peinture avec solvant ? Le concept d’unité fonctionnelle (UF) permet de comparer (métrique) des produits entre eux. Pour les peintures l’UF est une surface de 1 m² et une durée de 10 ans. Une peinture à l’eau qui peut paraître plus écologiquement attractive peut s’avérer moins « durable » si elle doit être renouvelée plus souvent qu’une peinture solvantée. Une analyse s’impose avec des métriques appropriées.

Cette démarche est générale et déjà en route. Elle s’applique à tous les produits des industries de transformation de la matière, que ce soit la chimie, la pharmacie, la cosmétique, les Industries Agroalimentaires. Les industries manufacturières demandent un traitement adapté.

Jean-Pierre Dal Pont, Président de la SECF / Xavier Bataille, ENCPB, Paris

Illustration : pot de peinture. Licence Pixabay

(i) Extraction signifie ici approvisionnement en MP

(ii) Les chimistes dans l'économie circulaire de F. Brénon et G. Roussel , Mediachimie.org

(iii) ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

(iv) SECF : Société des Experts Chimistes de France

(v) AFTPVA : Association Française des Techniciens des Peintures, Vernis, encres d'imprimerie, colles et Adhésifs

(vi) Zoom sur les pigments, de J.-P. Foulon, Mediachimie.org

(vii) Zoom sur la formulation et les matières premières : généralités, de V. Antzoulatos et F. Brénon, Mediachimie.org

(viii) Le dioxyde de titane sur le site de l’Élementarium

(ix) Les nano-objets : un avenir prometteur sous contrôle, de C. Agouridas, J.-Cl. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, in La chimie et la sécurité des personnes, des biens, de la santé et de l'environnement, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la Chimie

Caractérisation de nanoparticules inorganiques dans les produits du quotidien : les méthodes d’analyse et les applications, de F. Séby, F. Auger et M. Menta Colloque Chimie, nanomatériaux et nanotechnologies (novembre 2018) Fondation de la Maison de la chimie

(x) Vidéo sur L’agitation, une opération unitaire, de R. German, P. Richel, Y. Cochet, S. Rode, PROCEDEC (ENSIC) et Fondation de la maison de la chimie

(xi) Pour aller plus loin, consulter le Zoom sur le génie des procédés,de J.P Dal-Pont, Mediachimie.org

Comment éviter les pesticides sans livrer les cultures aux insectes et prédateurs ? Dans le sud-ouest, l’entreprise M2i, a trouvé la parade : des phéromones spécifiques et des procédés d’application particulièrement innovants.

Qui n’a jamais entendu parler du réchauffement climatique lié à l’émission du CO2, le dioxyde de carbone ? Sans doute pas grand monde ! […] Le dioxyde de carbone, un des gaz à effet de serre, produit à un endroit n’y reste pas cantonné ! Il faut donc le piéger avant son rejet dans l’atmosphère terrestre, ainsi cela ne ferait pas augmenter sa concentration moyenne, actuellement de 400 p.p.m. (400 « parties par million » soit 0,04 %). Comment la chimie peut-elle contribuer à cet effort indispensable, voire vital ?

Problématique :

- Qu’entend-on par « gaz à effet de serre » ?

- Pourquoi le CO2 est-il pourtant si important ?

- Que faire de l’excès de CO2 ?

Des pistes sont également proposées pour un projet professionnel en lien avec la problématique.

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

Sur 7,8 milliards d’êtres humains en 2021, 10 % n’ont pas accès actuellement à l’électricité. Cela a un impact sur la santé et l’éducation de ces populations. Ces manques affectent la compétitivité économique des pays concernés et freinent leur développement. Comment la chimie peut-elle contribuer à résoudre ce problème ?

Problématique :

- Qu’entend-on par « sources d’énergie renouvelables » ?

- Quels sont les objectifs du Conseil Mondial de l’Énergie ?

- Comment peut-on y arriver à l’horizon 2050 ?

- Comment la chimie peut-elle contribuer

à réduire la pauvreté énergétique ?

Des pistes sont également proposées pour un projet professionnel en lien avec la problématique.

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie