L’électrolyse de la vapeur d’eu est réalisée autour de 800°C. La réaction est réversible car la cellule peut fonctionner comme électrolyseur mais aussi sous forme de pile à combustible. La technologie devient progressivement mature ; ainsi la startup SYLFEN crée en 2015 par le CEA utilise ce type d’électrolyse pour le chauffage d’immeubles autonomes en énergie.

Source : L’Actualité Chimique n° 466 (octobre 2021) p. 12-19

L’électrolyse à membrane échangeuse de protons utilise une membrane à base de polymère d’acides perfluorosulfoniques (PFSA). La membrane a un double rôle : elle permet de séparer les gaz hydrogène et oxygène formés et assure le transfert des protons de l’anode vers la cathode. Le principe de fonctionnement y est exposé en détail, notamment les procédés électro-catalysés au niveau des électrodes. Le gaz dihydrogène produit est de grande pureté. Le procédé est en plein développement pour devenir rentable à moyen terme.

Source : L’Actualité Chimique n° 466 (octobre 2021) p. 20-27

La production d’hydrogène par électrolyse de l’eau utilisant de l’électricité décarbonée issue d’énergies renouvelables ou nucléaire est LA technique de base retenue par l’Union européenne. Plusieurs procédés sont évoqués. Cependant Il ne faut pas oublier la pyrolyse du gaz naturel à haute température beaucoup moins gourmande en énergie électrique que l’électrolyse et qui produit de l’hydrogène et du noir de carbone valorisable.

Source : L’Actualité Chimique n° 466 (octobre 2021) p. 11

Il s’agit d’une liste de 28 termes, expressions et définitions adoptés et des équivalents étrangers consacrée à l’hydrogène publiée au Journal Officiel du 30 Janvier 2021 et consultable sur le site FranceTerme

Source : Vous pouvez le dire en français… : le vocabulaire de l’hydrogène, L’Actualité chimique n° 466 (octobre 2021) pp. 7-10 + compléments

Jean Baptiste van Helmont (1579-1644) est un chimiste expérimentateur de la Renaissance. Il développe une observation qualitative des phénomènes. Il est né à Bruxelles qui était une ville des Pays-Bas espagnols. Il invente le mot « gas » qui viendrait du mot allemand « gasht » ou du néerlandais « geest » signifiant « esprit ». Ce mot s’écrit gaz de nos jours.

Il distingue le gaz de la vapeur qui est facilement liquéfiable. Il identifie le « gaz sylvestre », notre dioxyde de carbone. Il le met en évidence dans la combustion du charbon, la détonation de la poudre, la fermentation alcoolique, l’attaque du calcaire par le vinaigre. Il montre ainsi que des corps solides ou liquides peuvent donner, lors d’une réaction chimique, des gaz.

Il le détecte aussi dans les eaux thermales de Spa, ville belge de nos jours. Ce gaz peut donc être dissous dans les liquides. Il montre que ce gaz n’entretient ni la combustion, ni la vie. Il lui attribue l’asphyxie dans les cuves à vin et dans les grottes ainsi que les malaises dans les celliers et les mines. Nous savons maintenant que ce gaz est plus lourd que l’air et qu’il stagne au fond des récipients et des grottes.

Il distingue les gaz ininflammables comme le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre et le monoxyde d’azote des gaz combustibles comme le gaz des marais constitué de méthane, de sulfure d’hydrogène et de dioxyde de carbone et celui obtenu par réaction de l’acide sur le zinc. Ce gaz sera mis en évidence en 1766 par Henry Cavendish (1731-1810) et appelé « gaz inflammable », c’est Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) qui le nommera hydrogène.

Il est le premier à établir une distinction entre le gaz et l’air mais il ne fait jouer aucun rôle à l’air dans les réactions de combustion, d’oxydation et de respiration. Pourtant, il constate qu’une chandelle placée sous une cloche retournée sur une cuve à eau s’éteint et que le volume d’air emprisonné diminue mais il s’arrête à l’observation.

Joseph Priestley (1733-1804) décrit, en 1772, la dissolution du dioxyde de carbone dans l’eau. Il verse de l’acide sulfurique sur de la craie et fait barboter le gaz obtenu dans l’eau, il obtient une eau gazeuse. Ce procédé est utilisé par Johann Jacob Schweppes (1740-1821) qui dépose un brevet en 1783. La première usine d’eau gazeuse, vendue sous le nom de Schweppes, voit le jour à Londres en 1790. Ce terme de gaz est utilisé par Pierre Joseph Macquer (1718-1784) dans son Dictionnaire de chimie en 1761. Cette chimie des gaz est appelée chimie pneumatique à l’époque de Lavoisier.

J.-B. Van Helmont, La Chronique médicale : revue mensuelle de médecine historique, littéraire & anecdotique, 1928, n° 3, p 261 BIU Santé, licence ouverte

Pour en savoir plus :

Chimie et scepticisme : Héritage et ruptures d'une science. Analyse du Chimiste sceptique , 1661, Robert Boyle, de Carvallo Sarah, Revue d'histoire des sciences, tome 55, n°4, 2002. pp. 451-492. DOI : https://doi.org/10.3406/rhs.2002.2162

Le XVIIe siècle dans l'histoire de la matière selon Chevreul, de Fournier Josette, Revue d'histoire de la pharmacie, 90ᵉ année, n°333, 2002. pp. 31-52. DOI : https://doi.org/10.3406/pharm.2002.5322

L'aventure de Paul Solange. Émile Desbeaux, Éd. P. Ducrocq (Paris) 1888

Histoire de la médecine, d'Hippocrate à Broussais et ses successeurs, de J.-M. Guardia, 1884

Jan Baptist Van Helmont (1579-1644) et sa réforme alchimique-chrétienne du savoir, de G. D. Hedesan, CHimie Nouvelle n°122, 2016, pp.10-17

Aux confins de la nature : l'idée de « chaos » dans la pensée scientifique du 18e siècle, de Nathalie Vuillemin, Dix-huitième siècle, vol. 45, no. 1, 2013, pp. 433-449, DOI : https://doi.org/10.3917/dhs.045.0433

Soigner ou prévenir les maladies des organismes végétaux. Les produits phytosanitaires destinés à l’agriculture et à la sylviculture (culture des arbres), se décomposent en 3 classes : les insecticides (contre les insectes ravageurs), les fongicides (contre les maladies causées par des champignons ou par des organismes filamenteux parasites) et les herbicides (contre les mauvaises herbes). Les produits phytosanitaires font l’objet d’une règlementation stricte qui encadre de façon très précise leurs conditions d’utilisation. C’est l’industrie la plus contrôlée avec celle des médicaments.

Source : Série Les chimistes dans

Quel est le point commun entre les dénommés Gaïa, Herschel, et JWST ? Ce sont des missions d’astronomie spatiale, dont l’objectif est d’observer différents objets célestes avec de fortes exigences en termes de qualité d’image. Cependant, le lancement et la mise en orbite du satellite, puis l’environnement hostile dans lequel le télescope spatial va évoluer, induisent de nombreuses contraintes sur les matériaux qui composent les instruments.

Comment choisir les matériaux les mieux adaptés à la construction d’instruments d’optique spatiale toujours plus performants ?

Parties des programmes associées :

- Programme de la spécialité physique-chimie de terminale générale : Ondes & signaux

- Programme de sciences physiques, complément des sciences de l’ingénieur de terminale générale : Ondes & signaux

- Programme d’enseignement scientifique de première générale : Une longue histoire de la matière – Les cristaux

- Programme de première de physique chimie en laboratoire de STL Image photographique

- Programme de terminale Bac professionnel : Spécialité 4 – Produire une image

En 2019, les débats sur la transition énergétique étaient déjà très nombreux, les enjeux principalement environnementaux portant au premier rang sur la lutte contre le changement climatique. Il faut maintenant tenir compte des modifications apportées par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences économiques et sociales.

Pour le Conseil Mondial de l’Énergie il y a trois objectifs principaux :

- l’accès physique à l’énergie : ce qui n’est pas toujours le cas dans les pays en développement, auquel il faut ajouter comme c’est le cas actuellement dans les pays développés, la précarité énergétique ;

- la sécurité des approvisionnements énergétiques qui peut dépendre de risques géopolitiques et de l’accessibilité à certaines matières premières comme on peut le voir actuellement ;

- l’acceptabilité environnementale associée à la lutte contre le changement climatique mais aussi à la perte de la biodiversité, aux pollutions locales et à la montée du stress hydrique.

Mais il ne faut pas oublier l’acceptabilité sociale de la politique mise en oeuvre et ses conséquences économiques et sociales.

Parties des programmes associées :

- Programme d’enseignement scientifique de terminale générale :

- thème 1 : sciences, climat et société ;

- thème 2 : le futur de l’énergie.

- Programme de physique-chimie et mathématiques de terminale STL2D : énergie-énergie chimique.

- Programme de physique-chimie et mathématiques de terminale STL : énergie, conversion et transfert, énergie électrique.

Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, en Europe, l’étude de l’air de l’atmosphère qui est, à cette époque, considéré comme un corps simple ou élément, est un moment important de la chimie. De nombreux chimistes se sont intéressés à cet air atmosphérique mais seuls trois noms de chimistes sont passés à la postérité. Ils ont montré qu’il s’agissait d’un mélange de deux gaz.

Le chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), aurait préparé le dioxygène avant 1773 mais ses résultats ne sont publiés qu’en 1777 dans son « Traité chimique de l’air et du feu ». C’est un expérimentateur talentueux, très habile en analyse chimique. Dans un mémoire intitulé « Sur la composition chimique de l’air », paru en 1779, il écrit que l’air est composé de deux fluides élastiques distincts : « l’air vicié ou corrompu » (diazote) puisqu’il est absolument dangereux et mortel et « l’air pur ou du feu » (dioxygène) qui entretient la respiration.

Joseph Priestley (1733-1804), chimiste anglais, observe le 1er août 1774 que l’oxyde de mercure chauffé laisse dégager un « air » inconnu qui entretient les combustions et est insoluble dans l’eau. Il vient à Paris et parle de ses expériences avec Lavoisier. Le 8 mars 1775, il constate que « l’air déphlogistiqué » (dioxygène) entretient la respiration, il communique ce résultat à la Royal Society de Londres le 25 mai.

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) étudie la calcination de l’étain en vase clos ce qui le conduit à isoler le diazote, appelé « mofette résiduaire ». Il utilise le terme d’« air vital » pour le dioxygène. Il remarque que l’étain s’est transformé en oxyde et que sa masse a augmenté tandis que la quantité d’air a diminué. Il entreprend des mesures et observe que l’augmentation du poids du métal correspond à la diminution du poids de l’air. Le 25 avril 1775, Lavoisier présente, à l’Académie des sciences de Paris, une communication sur « la nature du principe qui se combine aux métaux au cours de la calcination en augmentant de poids ».

Le nom oxygène, donné par Lavoisier, en 1777, est formé à partir de deux racines grecques oxys qui signifie piquant en référence au goût des acides et gonos qui veut dire producteur d’acides car, à cette époque, les chimistes pensaient que tous les acides contenaient de l’oxygène.

Les travaux entrepris par ces trois chimistes se complètent et s’enrichissent mutuellement, la partie quantitative est due à Lavoisier qui écrit, dans le « Traité élémentaire de chimie » paru en 1789, « Cet air que nous avons découvert presqu’en même temps Priestley, Scheele et moi-même… »

De gauche à droite : Carl Wilhelm Scheele (domaine public, Wikimedia),

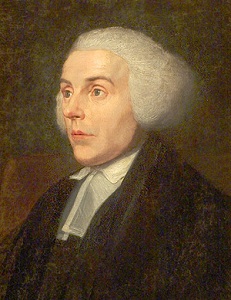

Joseph Priestley (par Ozias Humphrey - Science History Institute, domaine public, Wikimedia),

Antoine Laurent Lavoisier (par Jacques-Louis David - Metropolitan Museum of Art, domaine public, Wikimedia)

Pour en savoir plus :

- Une lettre inédite de Scheele à Lavoisier sur Mediachimie.org

- La chimie enseignée par la biographie de ses fondateurs : R. Boyle, Lavoisier, Priestley, Scheele, Davy, etc.,

- Œuvres de Carl-Wilhelm Scheele (1742-1786) accessibles sur data.bnf.fr

- Joseph Priestley (1733-1804) sur le site de la SCF

Le changement climatique nous confronte à deux défis majeurs. Le premier est de pouvoir répondre à une consommation énergétique mondiale en hausse, le second est de diminuer l’impact anthropique sur le climat pour limiter le réchauffement climatique à 2 °C à la fin de ce siècle, voire 1,5 °C avec des efforts encore plus poussés, engagements signés par 175 pays lors de la COP21 à Paris en 2015.

Pour y parvenir, il faut limiter massivement les émissions de gaz à effet de serre, dont celles du dioxyde de carbone CO2, dans l’industrie, dans le transport et dans la production de l’énergie.

Problématique :

- Quels sont les enjeux énergétiques à l’horizon 2035 ?

- Le dihydrogène (H2), essentiel aujourd’hui… indispensable demain ?

- Comment stocker l’électricité en utilisant le dihydrogène ?

- Comment utiliser le dihydrogène dans les transports ?

- Quels progrès doivent être réalisés à l’avenir pour promouvoir le stockage d’énergie avec le dihydrogène ?

Des pistes sont également proposées pour un projet professionnel en lien avec la problématique.

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie