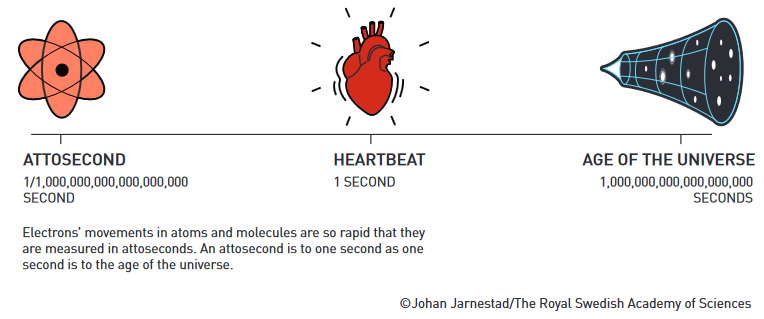

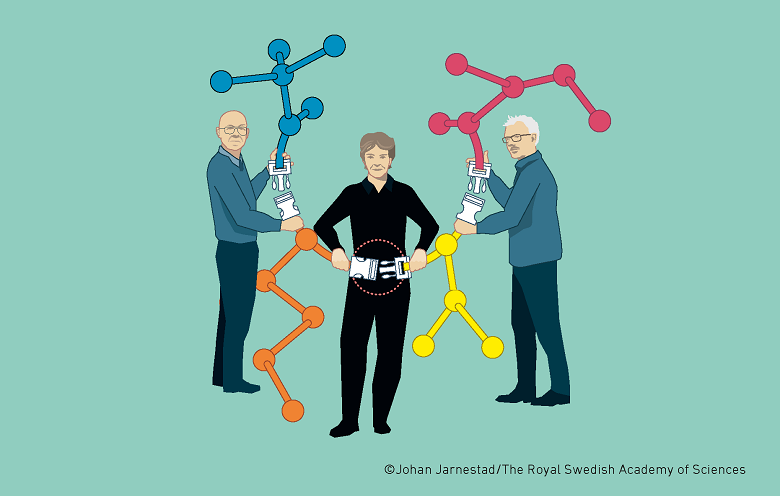

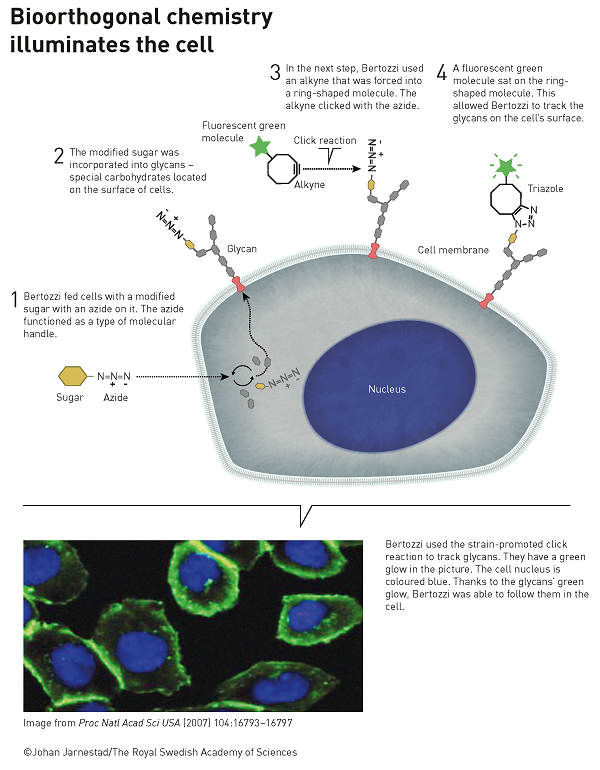

Le prix Nobel de Physique 2023 a été décerné à trois chercheurs Anne L’Huillier, franco-suédoise, professeur à l’université de Lund, Pierre Agostini, professeur émérite à l’université d’Ohio et Ferenc Krausz du Max Planck Institute de Garching. Les deux premiers lauréats d’origine française ont démarré leurs recherches au CEA à Saclay. Ils ont ouvert la voie aux spectroscopies ultrarapides pour traquer les électrons et les molécules (1) lors de réactions chimiques. Ils ont pratiquement réussi à traquer les électrons par arrêt sur image lors d’un « flash » d’une durée ultra courte de l’ordre d’une attoseconde qui est d’un milliardième de milliardième de seconde (10-18 s). Lorsque l’on sait que la vitesse des électrons libres autour du noyau de l’atome est proche de la vitesse de la lumière soit 300.000 km/s (3.105 km/s) soit 3.1011 mm/s ou encore 3.1017 nm/s, une séquence de 10-18 s permet donc de « photographier » un électron avec une résolution de moins d’un nanomètre. Nous avons tous vu les images qui décomposent le saut d’un danseur étoile lors d’un ballet, c’est une succession de photos prises par une caméra à défilement rapide d’environ un millième de seconde.

Peut-on faire la même chose pour décrire le parcours d’un électron ?

Les prix Nobel répondent oui à condition d’avoir un flash tous les 10-18 secondes. Ce fut la découverte en 1988 par Anne L’Huillier d’opérer avec un laser au xénon (2) et de constater qu’il va émettre de la lumière sous forme « de génération d’harmoniques d’ordre élevé » très courtes, c’est-à-dire des émissions faibles de très hautes fréquences. C’est Pierre Agostini qui trouva le moyen de produire et de mesurer ces impulsions laser ultra courtes au Laboratoire d’Optique Appliquée du CEA en 2001. Les mesures donnaient alors un temps de 250 attosecondes à ces impulsions. Ferenc Krausz à Vienne, à cette même époque, mesura aussi quelques centaines d’attosecondes à ces impulsions similaires.

Quelles applications sont alors possibles ?

En observant et en contrôlant la présence d’un électron dans un matériau dans une molécule il serait possible d’en changer son état ou ses propriétés. Déjà fin 2020 des chercheurs de Rennes utilisant un laser rayons X ultra rapide avec des impulsions de la femtoseconde (10-15 s) avaient pu observer un transfert d’électron entre le fer et le cobalt dans une molécule de « bleu de Prusse » mixte (FeCo)4[Fe(CN)6]3 qui en changeait les propriétés magnétiques.

Avec des impulsions mille fois plus courtes la précision de la position de l’électron doit encore être meilleure. On peut aussi avec ces impulsions ultra courtes savoir près de quel atome se trouve l’électron et sans violer le principe d’Heisenberg le transférer sur un autre pour par exemple transformer un diélectrique en semi-conducteur (3). On peut ainsi avec l’imagination rendre plus efficace certaines réactions chimiques ou catalytiques. Cette nouvelle forme de spectroscopie ultra précise pourrait être utilisée pour déceler les prémices d’un cancer sur un échantillon sanguin (4). Elle devrait aussi permettre de mieux étudier l’état électronique de molécules biologiques comme l’ADN.

Cette nouvelle physique des temps ultra courts nous ouvre un domaine encore inexploré celui des mouvements électroniques autour des atomes et des molécules (5) que de nombreux chimistes aimeraient maitriser avec des retombées immenses en recherche fondamentale et appliquée.

Jean-Claude Bernier

octobre 2023

Les mouvements des électrons dans les atomes et les molécules sont si rapides qu’ils sont mesurés en attosecondes. Une attoseconde est à une seconde ce qu'une seconde est à l’âge de l’univers. © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences.

Pour en savoir plus

(1) L’atome boite à électrons (video, La Physique Autrement)

(2) Nouvelles techniques d’imagerie laser, M. Blanchard-Desce, Colloque La Chimie et la santé, Fondation de la Maison de la chimie (2010)

(3) La chimie à la lumière du laser : un intérêt réciproque, S. Forget, conférence et article, Colloque Chimie et lumière, Fondation de la Maison de la chimie (2020)

(4) Nano-diagnostic (vidéo, Des idées plein la Tech)

(5) Voir l’infiniment petit : les outils pour le nanomonde (vidéo CEA)

Crédit : Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier. Prix Nobel de Physique 2023. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

Cette année la Fête de la science, année préolympique oblige, est consacrée au sport. La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie.org ont déjà largement étoffé le sujet. Rappelons le colloque « La Chimie et le sport » de mars 2010 qui va être renouvelé et actualisé par le prochain colloque en février 2024 « Chimie et sports olympiques ». En effet, le sport par ses multiples facettes fait appel à la chimie. C’est d’abord dans notre corps avec tous nos systèmes biologiques, puis dans notre cerveau où des hormones sont libérées, le tout avec une alimentation équilibrée et sans dopage. Mais si les performances s’améliorent c’est aussi grâce aux nouveaux matériaux.

La machine biologique

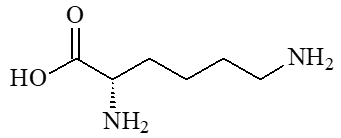

Quand on a une activité sportive nos muscles ont besoin d’énergie (1) (2). Cette énergie est stockée et transportée dans nos cellules sous forme de molécules d’ATP (adénosine triphosphate) qui par hydrolyse va donner un phosphate inorganique Pi et l’ADP (adénosine diphosphate) avec surtout de l’énergie libérée utilisable par l’organisme. L’ATP nous est fournie à chaque fois que nous respirons par l’oxygène transporté dans nos milliards de cellules et par le glucose ou les acides gras qui viennent de notre alimentation et sont transformés en ATP. Nos muscles sont composés de fibres où se juxtaposent deux types de protéines, l’actine et la myosine. Lorsque le cerveau commande un mouvement, le message acheminé vers le muscle comporte l’ATP mais aussi des ions calcium qui vont agir sur ces deux protéines et commander la contraction ou le relâchement. Pour que notre corps marche bien pour pratiquer un sport retenons qu’il faut de l’oxygène et donc bien respirer et des sucres et des protéines, donc bien s’alimenter.

Le cerveau

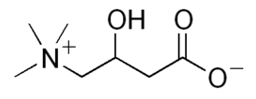

Ces molécules ne sont pas seules motrices pour la pratique du sport, il y a aussi des hormones qui sont fabriquées dans le cerveau (3) surtout par deux glandes, l’hypophyse et l’hypothalamus. C’est par exemple l’endorphine qui donne une sensation de bien-être. Notons aussi que pour les grands champions qui dépassent leurs limites les endorphines comme toute morphine a une capacité analgésique qui masque la douleur d’un effort intense (4). Une autre hormone, la dopamine, procure une sensation de plaisir et diminue la fatigue. On voit souvent son action lorsqu’un grand champion a gagné une course : son bonheur efface un peu les séquelles de son effort final. N’oublions pas non plus l’adrénaline que procure toujours un challenge que l’on se donne : elle augmente notre résistance au stress. Enfin une dernière sécrétion, celle de la sérotonine qui a une action sur la détente et le sommeil. Ce sont évidemment des libérations exacerbées par des entrainements intenses de nos grands champion. Mais nous en bénéficions lorsque nous pratiquons à notre niveau (5) un sport, des molécules qui ont des effets bénéfiques sur notre santé mentale et notre santé tout court !

Les matériaux de la performance

Usain Bolt est recordman du 100 m grâce à ses capacités naturelles et à son entrainement, mais aussi grâce aux super-chaussures (6) avec au moins 4 couches : une semelle externe élastique avec des crampons légers, une semelle interne rigide en composite carbone – carbone, une couche de mousse polyester, une tige et un tissu qui maintiennent le pied en PTFE. Les records en demi-fond le doivent aussi aux nouvelles pistes d’athlétisme en polyuréthane disposant en sous-couches de granulés de caoutchouc ménageant de petites poches d’air. La piste absorbe l’énergie mais le renvoie au coureur avec un effet « trampolino ».

Si Armand Duplantis a franchi 6,23 mètres au saut à la perche en septembre, c’est bien sûr dû à ses aptitudes acrobatiques et à son entrainement, mais aussi à sa perche fabriquée en matériau composite (7) avec des fibres de carbone noyées dans des polyesters. S’il avait eu un bambou ou une perche en aluminium il aurait plafonné à 4 ou 5 mètres.

Oui l’entrainement est essentiel mais la chimie des matériaux booste les performances en athlétisme mais aussi en ski, en canoé kayak, en voile et en vélo.

Pour courir il faut de l’essence

Vous avez déjà entendu ces commentaires de reporters sportifs concernant un battu à l’arrivée : « oui il n’avait plus de jus ». En effet il y a a nécessité pour les sports qui demandent un effort de longue durée, vélo, tennis, marathon…, d’avoir une bonne alimentation avant, durant et après l’effort : une bonne hydratation, des protéines légères ou des sucres assimilables rapidement durant l’effort et avant la compétition des sucres lents ou au contraire un aliment hyper protéiné et sans sucres. Eviter les boissons vitaminées et surtout les aliments dits « dopants ». Il y a toujours suivant les disciplines des soupçons de dopages, souvent avec des molécules de médicaments que l’on détourne de leur usage. Heureusement de plus en plus les fédérations internationales augmentent le nombre de substances interdites et les contrôles. La chimie analytique a développé pour cela des moyens de détection.

Bougez, courez, pédalez, sautez, lancez, jouez, vous allez déjouer le stress, vous éloignerez les maladies cardiovasculaires, l’obésité, l’ostéoporose et le « mal de dos ». En un mot vous vivrez mieux !

Octobre 2023

Jean-Claude Bernier

Pour en savoir plus

(1) Quelle chimie dans le sport ? épisode 1 : le métabolisme énergétique aérobie (video), R. Blareau, Blablareau au labo / Mediachimie

(2) Quelle chimie dans le sport ? épisode 2 : les métabolismes énergétiques anaérobies (vidéo), R. Blareau, Blablareau au labo / Mediachimie

(3) Sport et cerveau, C. Agouridas, J.-C. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, in La chimie dans le sport, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la Chimie (2014), isbn : 978-2-7598-1238-7

(4) La fabrique des champions, C. Agouridas, J.-C. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, in La chimie dans le sport, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la Chimie (2014), isbn : 978-2-7598-1238-7

(5) Effets de l’exercice physique et de l’entrainement sur la neurochimie cérébrale : effets sur la performance et la santé mentale Ch.-Y. Guezennec Colloque La chimie et le sport, Fondation de la Maison de la chimie (2010)

(6) Chimie et pluie des records aux jeux de Tokyo, J.-Cl. Bernier, éditorial Mediachimie.org

(7) Les matériaux dans le sport, (r)évolutionnaires !, P. Bray, O. Garreau et J.C. Bernier, Fiche Chimie et… en fiches Mediachimie.org

Crédit : Image par Vectorportal.com, CC BY

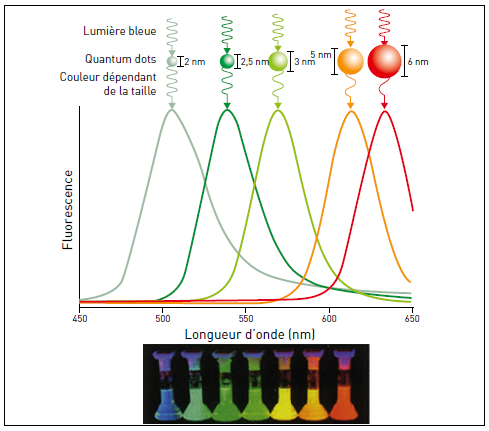

Le prix Nobel de chimie qui vient d’être décerné ce 4 octobre par l’Académie royale des sciences de Suède couronne trois chercheurs Moungi G. Bawendi (MIT), Louis E. Brus (Columbia University) et Alexei I. Ekimov (Nanocrystals Technology Inc.) pour le développement des « points quantiques » dénommés encore « boites quantiques » ou en anglais « quantum dots ».

Sous ces noms énigmatiques on trouve une très belle découverte due au savoir-faire des chimistes qui savent fabriquer des nanoparticules de semi-conducteurs tels que des séléniures ou tellurures comme CdSe et CdTe mais aussi PbSe et ZnSe. On part de précurseurs organométalliques et par un réducteur doux sont obtenues des suspensions colloïdales maitrisables où l’on peut arrêter la croissance des particules à quelques nanomètres (entre 2 et 10 nm). C’est plus de 10 000 fois plus petit qu’un cheveu.

Qu’arrive-t-il à ces minuscules particules de semi-conducteurs ?

Alors que dans un semi-conducteur les électrons se partagent entre 2 bandes d’énergie séparées par un gap, le fait que l’on diminue exagérément la taille du semi-conducteur, les niveaux d’énergie ne s’organisent plus en bandes mais se réduisent à des niveaux individuels discrets : on dispose alors de niveaux « quantiques » et les transitions électroniques s’accompagnent d’une émission lumineuse qui dépend de la taille de la nanoparticule bleu pour 2 nm, vert pour 3 nm, rouge pour 6 nm…

Déposés sur un écran plat de télévision éclairés par une LED bleue ils émettent par fluorescence des fréquences qui élargissent l’espace colorimétrique avec une énergie abaissée. Avec les téléviseurs QLED différents des OLED on gagne en intensité lumineuse et en nombre de couleurs.

Une autre qualité de ces nano semi-conducteurs c’est que sous l’influence de la lumière ils sont capables d’émettre des électrons et donc un courant. Avec un bon drainage de celui-ci on peut disposer de vitres transparentes puisque leur taille est plus petite que certaines longueurs d’onde du visible. Même si leur rendement est faible (moins de 3%) on commence à imaginer pour les immeubles des vitrages photovoltaïques grâce aux « quantum dots ».

Enfin en imagerie médicale leur taille réduite permet d’avoir des pixels très petits et une définition d’image améliorée pour la détection de cellules cancéreuses.

Jean-Claude Bernier

Octobre 2023

Les quantum dots sont des nanoparticules de semi-conducteurs qui, éclairées par une LED bleue, émettent une lumière dont la couleur dépend de la taille. Source : Chimie et lumière (EDP Sciences, 2021) p. 144. ISBN: 9782759825073

Pour en savoir plus

- Nanomatériaux et nanotechnologies : quel nanomonde pour le futur ?, P. Rabu, conférence et article, Colloque Chimie, nanomatériaux et nanotechnologies, Fondation de la Maison de la chimie (2018)

- Colloque Chimie, nanomatériaux, nanotechnologies, colloque Fondation de la Maison de la chimie (2018) ; Chimie, nanomatériaux, nanotechnologies (EDP Sciences, 2019) ISBN : 9782759823765

- La chimie s’invite dans la guerre des télés, J.-C. Bernier, éditorial Mediachimie.org (mars 2017)

- La lumière électronique : du tube cathodique aux écrans plats J.-C. Bernier, conférence et article, Colloque Chimie et lumière, Fondation de la Maison de la chimie (2020)

- Zoom sur les progrès de l’optoélectronique : des LED aux OLED J.-P. Foulon, Zoom sur… Mediachimie.org (mars 2023)

Crédit : Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov. Prix Nobel de Chimie 2023. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

À la suite du décès d’une personne âgée, la collecte des radiographies d’une longue vie peut atteindre plusieurs kilos. Qu’en faire ?

Nous nous limiterons au cas des radiographies médicales argentiques que nos grands-parents et parents ont dans leurs placards et qui sont encore produites (cas des mammographies, des radios des hanches, clichés dentaires…). Celles-ci peuvent être déposées dans des centres de radiologie ou des pharmacies ou dans des déchetteries ayant des contenants dédiés.

Les radiographies médicales de type argentiques doivent être éliminées dans des filières spécifiques : enfouies elles entrainent une pollution de la nappe phréatique et incinérées une pollution de l’air en raison de la présence d’argent (1).

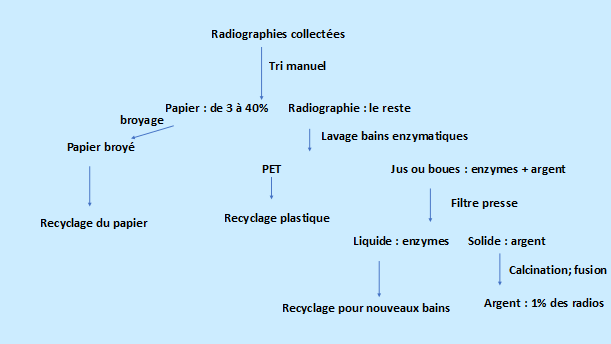

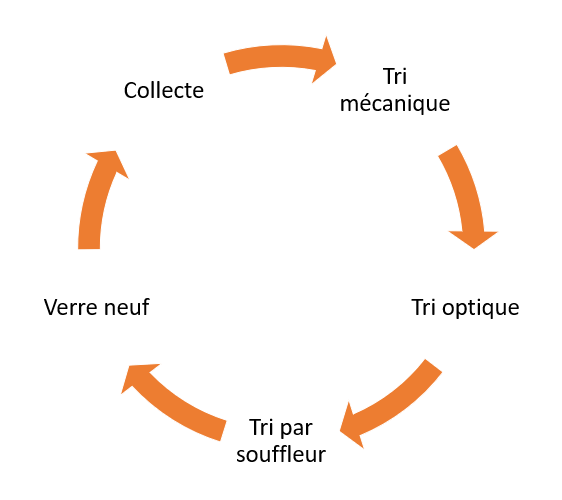

Premier tri

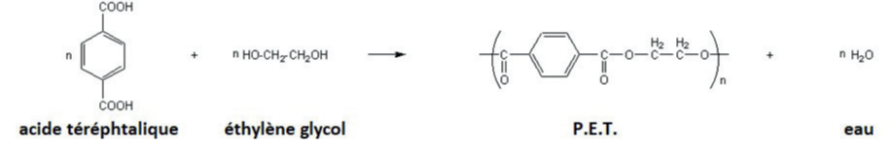

Les radiographies sont d’abord triées manuellement pour séparer le papier (emballage, compte-rendu) du film proprement dit. Celui-ci est avant impression un support en PET (PolyEthylene Terephthalate en anglais) recouvert d’une émulsion (contenant des cristaux d’halogénures d’argent (i) de 0,2 à 4 µm dans de la gélatine (ii)) et d’un revêtement de protection en gélatine pure (2). L’obtention de la radiographie se fait par réduction des ions Ag+ en argent métallique. Lorsque la radiographie arrive au circuit de recyclage elle se compose du support PET et d’un dépôt d’argent métallique incrusté dans la gélatine.

Le papier récupéré (avec un pourcentage massique de 3 à 40%) est broyé puis recyclé dans la filière papier.

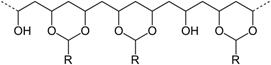

Quant au film, il est plongé successivement dans des bains enzymatiques constituées de gélatinases. La gélatine recouvrant le film est alors hydrolysée et devient soluble dans l’eau. On sépare ainsi le support en PET (solide), qui sera recyclé dans la filière plastique, des jus de lavage (liquide) qui contiennent les enzymes et l’argent.

Recyclage du PET

Le PET est un polyester, polymère thermoplastique obtenu par la polycondensation de l’acide téréphtalique et de l’éthylène glycol selon (4) :

Un des recyclages possibles consiste depuis peu en une dépolymérisation à l’aide d’enzymes pour revenir in fine aux monomères, au diacide et à l’éthylène glycol (5).

L’autre mode de recyclage possible consiste à refondre le PET puis à l’utiliser dans une autre application comme les fibres polyesters par exemple.

Recyclage du jus pour obtenir l’argent

Ce jus est placé en filtre-presse : cet équipement permet la séparation liquide/solide à l’aide d’une filtration sous pression et de récupérer d’un côté le bain enzymatique qui est utilisé en boucle fermé et de l’autre les boues argentifères. Celles-ci sont alors calcinées. Les cendres de calcination sont fondues et on récupère ainsi l’argent métallique.

Ainsi chacun des constituants peut être recyclé : le papier, la matière plastique (PET) et l’argent qui représente moins de 1% du poids des films argentiques mais qui a une forte valeur ajoutée.

En résumé

Quelques chiffres

En France, en 2022 l’argent recyclé ne représente qu’une centaine de tonnes soit moins de 2% de l’argent recyclé mondialement (6), et seule une partie provient des radiographies mais « chaque geste compte ». Les besoins en argent sont pourtant importants : en particulier 90 % des cellules photovoltaïques sont formées d’une fine couche d’argent et représentent 15 % de leur coût de revient (7).

Lydie Amann et l’équipe question du mois

(i) Les halogénures d’argent utilisés sont des bromures d’argent AgBr ou chlorures d’argent AgCl.

(ii) La gélatine est un mélange de protéine et d’eau qui forme un gel.

Pour en savoir plus

(1) Voir les sites web des sociétés "Rhône Alpes Argent" et "Chastanier radiographies" (en particulier pour cette dernière société la page "Radiographies" et la page "Archives médicales > Visite virtuelle de l'usine")

(2) La réalisation du support est comparable à celle des films argentiques pour photographies. Consulter Photographie/Émulsions argentiques/Préparation des surfaces sensibles noir et blanc sur wikilivres.

(3.a) Fin de vie des plastiques : le mariage réussi des plastiques et des enzymes/ressource/fin-de-vie-des-plastiques-le-mariage-r%C3%A9ussi-des-plastiques-et-des-enzymes A. Marty, article et conférence, Colloque Chimie et biologie de synthèse, Fondation de la Maison de la chimie (2018)

(3.b) Vidéo sur la biodégradation du PET, Déchets plastiques : les enzymes font le ménage, Coproduction Fondation de la Maison de la Chimie/Virtuel

(4) Comment le recyclage en chimie contribue-t-il à l'économie circulaire ? Fiche Grand Oral Nathan Mediachimie pp. 6-7

(5) Recyclage des plastiques sur le site IFP Énergies nouvelles

(6) Enquête mondiale sur l’argent 2023 World Silver Survey sur le site The Silver Institute

(7) Données industrielles relatives à l’argent sur le site de l’Elementarium

La Coupe du monde de rugby en France suscite en cet automne un engouement très britannique mais aussi très international avec ces vingt équipes venues du monde entier. On connait moins le rugby que le football avec ses règles où se mélangent les passes en arrière et les mêlées organisées et où 30 athlètes affamés se disputent la possession d’un curieux ballon ovale.

En 2023 le ballon officiel de match « INNOVO » du fabricant du Sussex Gilbert n’a plus grand-chose à voir avec le ballon originel que prit à la main William Webb Ellis vers 1823 qui créa ainsi ce nouveau jeu. Il est probable que ce fut un ballon de football plutôt rond qu’ovale qui fut d’abord fabriqué par un cordonnier William Gilbert de la ville de Rugby.

C’est donc à lui qu’on attribue l’invention du ballon de rugby fait au départ de vessies de porc fraiches recouvertes de quatre panneaux de cuir. C’est à la demande des étudiants qu’il fait évoluer leurs formes avec des ballons de plus en plus ovales, plus faciles à attraper, à tenir en courant, roulant plus mal et sortant moins du terrain. De 1850 à 1880 la petite entreprise fabrique plusieurs milliers de ballons par an.

Une première modification est introduite par Richard Lindon qui invente une vessie en caoutchouc (1) qui se gonfle avec une pompe à air et évite de gonfler à la bouche les vessies de porc qui ont parfois contaminé les ouvriers chargés du gonflage. Progressivement les dimensions du ballon se normalisent autour de 30 cm de long et de 60 cm de circonférence du petit périmètre. Si la vessie reste en caoutchouc souple le ballon en cuir est lisse et donc glissant ; lorsqu’il pleut le cuir absorbe l’eau en augmentant son poids et se déforme plus facilement ce qui n’arrange pas le jeu au pied et complique la tâche des tireurs qui transforment les essais par tirs au but.

C’est dans les années 1990 que le ballon « synthétique » va s’imposer : le cuir va être remplacé par du caoutchouc plus dur, du polychlorure de vinyle (PVC) (2) ou du polyuréthane (PU) (3). La vessie en latex est de plus en plus substituée par un caoutchouc butyl (4) et à une pression de 9,5 PSI (i) elle se dégonfle moins.

Les nouvelles compétitions, Tournoi des Nations, Coupes d’Europe et Coupes du monde, vont voir une course à l’innovation. La petite entreprise Gilbert devenue grande reste encore une marque de référence devant Adidas et Summit. C’est elle qui est en 2023 la marque officielle de la Coupe du monde en France avec le ballon « INNOVO » qui contient une vessie en copolymère butyl (ii) protégée par 4 plis de polycoton et caoutchouc et une double valve brevetée « truflight » insérée dans une couture des 4 panneaux de polyuréthane sur lesquels sont moulés des « crips », picots en forme d’étoiles de hauteurs millimétriques différentes du centre vers les extrémités permettant une meilleure dispersion de l’eau, une bonne prise en main et un aérodynamisme amélioré. Dissimulées dans les coutures, faites à la main, la double valve et son contrepoids contribuent à un équilibre parfait. En 2023 cette double valve munie de capteurs donne naissance avec le partenaire de Gilbert Sportable Technologies à un « ballon intelligent » (5). Les entraineurs ou les équipes peuvent intégrer des ballons connectés et afficher sur écran d’ordinateur les statistiques du match, en temps réel. La vitesse du ballon, sa rotation, la distance de la passe, la précision du coup de pied… toutes données exploitables, ne serait-ce que pour préparer la prochaine Coupe du monde en Australie en 2027.

Plus simple et terre à terre pour les enfants et l’initiation à ce beau sport, préférez le ballon en mousse de polyester qui est aussi amusant.

Jean-Claude Bernier

septembre 2023

(i) Le PSI ou Pound-force/square inch est l'unité anglosaxone de mesure de pression. 1 PSI = 6,89476 kPa = 0,0689476 Bar donc 9,5 PSI = 0,655 bar.

(ii) La caoutchouc butyl est un copolymère d’isobutylène et d’isoprène

Pour en savoir plus

(1) Comment fabriquer des pneus à partir d’un arbre ? La vulcanisation, Jean-Claude Bernier (fiche Une réaction en un clin d'oeil)

(2) PVC voir Produit du jour de la société chimique de France

(3) Chimie et pluie de records aux jeux olympiques de Tokyo, Jean-Claude Bernier (éditorial) ; PU voir Produit du jour de la société chimique de France

(4) Le caoutchouc synthétique BUP

(5) Shootez, vous êtes connectés, Jean-Claude Bernier (editorial)

Crédit illustration : Erwan Harzic- Travail personnel / Wikimedia Commons (licence CC BY-SA 4.0)

La Fondation de la Maison de la Chimie lance le Grand Prix des Jeunes Journalistes de la Chimie 2023-2024 (GPJJC 2023-2024).

Le but est d’élire le meilleur reportage (article et interview filmée) sur un thème d’actualité lié à la chimie et de découvrir le meilleur binôme de journalistes de la nouvelle génération.

Un jury composé de scientifiques et de journalistes de presse écrite et audiovisuelle sélectionnera parmi l’ensemble des candidatures quatre binômes d’étudiants journalistes sur dossier pour participer au concours. S’ensuivra une période d’investigations et de production de 3 mois et l’annonce des lauréats en juin 2024.

Candidatez-en binômes jusqu’au 1 décembre 2023 : En savoir plus

Réservez votre journée du mercredi 8 novembre pour participer au colloque accessible au grand public à la Maison de la Chimie.

Colloque Chimie, Recyclage et Économie Circulaire

Mercredi 8 novembre 2023

Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Les programmes nationaux, les colloques et séminaires de réflexions nationaux et internationaux sur le thème du recyclage sont nombreux, notre objectif n’est pas de faire un nième colloque mais d’apporter sur ce sujet d’importance des exemples et des réponses aux questions que se posent le monde éducatif – élèves et enseignants – et le grand public. Ce thème est fondamental pour l’avenir de notre planète : ni la gestion des déchets envahissants , ni la mise en oeuvre des transitions énergétiques et écologiques ne pourront être mises en oeuvre sans le recyclage car les ressources en matières premières organiques et minérales n’y suffiront pas.

Il est nécessaire d’agir et nous souhaitons montrer l’importance mais aussi les difficultés de la chimie du recyclage qui est une chimie de la « dé et reconstruction » Il faut gérer à la fois la logistique des produits usagés et des déchets et l’économie des procédés en respectant les règles imposées en terme d’empreinte carbone.

Le recyclage apparaît comme une nouvelle discipline coûteuse mais indispensable dans laquelle les chimistes jouent et joueront un rôle important.

Les conférenciers ont été choisis parmi les meilleurs experts de l’industrie, de la recherche, de la politique et de l’économie, dans les différents domaines concernés.

Ce colloque est ouvert sur inscription à un large public avec une attention particulière aux jeunes et à leurs enseignants. Pour que ce colloque puisse être accessible au plus grand nombre, il sera diffusé en direct sur la chaine YouTube de Mediachimie.

Le niveau se veut accessible à tous pour permettre un large débat.

Danièle Olivier et Jean-Claude Bernier

Co-Présidents du comité d’organisation

Inscription gratuite et obligatoire : INSCRIPTIONS

Conception graphique : CB Defretin | Images : Adobe Stock – © Therina Groenewald – © monticellllo – © saelim – © sida – © VisualProduction – © Janar Siniväli – © Andrei Merkulov – © Joaquin Corbalan

Le 22 mars 2023 était la journée mondiale de l’eau qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. L’assemblée générale des Nations-Unies (1) soutient la réalisation de l'objectif de développement durable : eau propre et assainissement, pour tous d'ici à 2030.

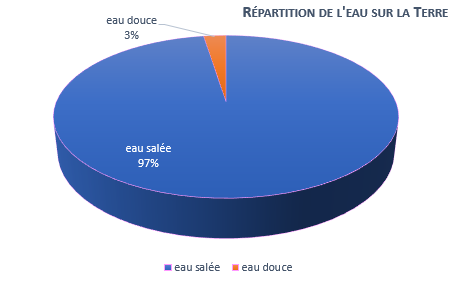

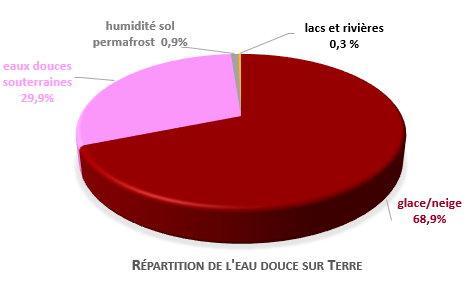

Si l’eau recouvre 72 % de la surface du globe, son volume étant estimé à 1400 millions de km3 (2), elle est à 97,2 % salée et présente dans les océans et les mers intérieures. Il y a donc 2,8 % d’eau douce sur la Terre mais seulement 0,7 % sont disponibles (nappes phréatiques et minoritairement lacs et rivières) pour les besoins vitaux. En effet le reste de l’eau douce se trouve sous forme de glace et neige. L’augmentation de la population mondiale et le changement climatique accentuent cette demande sur cette réserve limitée en eau douce.

Mais l’accès à l’eau douce ne suffit pas. Encore faut-il qu’elle soit potable. 1/4 de la population mondiale, soit 2, milliards de personnes, vit sans accès à l’eau potable. En France l’eau courante au robinet n’est pas une pratique si ancienne. Cosette (3) allait chercher l’eau de la rivière avec son seau. C’était aux environs de 1820 et cette eau n’était pas contrôlée. Il a fallu attendre 1930 pour que 30 % des communes en France aient un réseau d’approvisionnement en eau potable et ce n’est qu’en 1980 que la quasi-totalité de la population y a eu accès. En 2020, en France, la consommation moyenne en eau potable quotidienne est de 149 L/personne (4).

De la source au robinet : comment obtient-on de l’eau potable ?

Plusieurs procédés de production d’eau potable existent selon l’origine de la ressource : eau souterraine (nappes phréatiques), eau de rivière, eau de surface, eau de mer.

Il s’agit in fine de fournir une eau propre à la consommation, c’est-à-dire claire et exempte de virus et de bactéries et de toute matière organique naturelle ou issue de pollutions (médicaments, pesticides…).

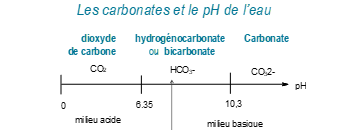

Le traitement des eaux issues des nappes phréatiques d’eau douce accessibles ou des eaux de rivières suit globalement les étapes suivantes (5) : pompage de l’eau, stockage provisoire d’eau brute à traiter, dégrillage puis tamisage, dans certaines unités élimination d’une partie du calcaire contenue dans l’eau (décarbonatation) par précipitation puis filtration, pré-ozonation, filtrations sur argile, post-ozonation, filtration sur charbon actif puis chloration avant acheminement via les canalisations jusqu’à l’usager final. Il y a passage par les châteaux d’eau pour maintenir la pression dans le réseau de distribution. Une étape supplémentaire pour éliminer les nitrates pourra être nécessaire dans certaines régions à l’agriculture intensive.

La molécule d’ozone ou trioxygène, de formule O3, est un gaz instable, donc produit sur le site de traitement de l’eau par décharge électrique (arc électrique) dans le dioxygène (6). L’ozone a un très fort pouvoir oxydant et est virucide et bactéricide. Il participe aussi à l’élimination des odeurs.

La pré-ozonation utilise de l’ozone faiblement concentré et permet de déstructurer les particules colloïdales et les macromolécules et d’oxyder le fer et le manganèse dans les eaux souterraines peu chargées en matière organique. Dans la post-ozonation, sa concentration est plus forte et le temps de contact plus long. Elle permet la destruction des molécules organiques.

La filtration sur charbon actif, permet in fine la rétention des micro-résidus issus de la post ozonation. Puis, l’eau de Javel (7) est utilisée pour l’étape dite de « chloration ». Cette chloration est nécessaire pour maintenir l’absence de virus et bactéries tout au long des kilomètres du réseau. L’ozone ne pourrait pas remplir ce rôle car, trop instable, elle ne reste pas dans l’eau contrairement à l’eau de Javel. Il y a toutefois des points de contrôles régulièrement répartis sur le réseau afin de réajuster si nécessaire sa concentration.

Toutes ces étapes consomment de l’électricité.

Le traitement de l’eau de mer

Avant de la rendre potable il faut préalablement ajouter l’étape de désalinisation. Deux procédés existent : la distillation et l’osmose inverse. Ces procédés consomment beaucoup d’énergie. L’osmose inverse est majoritairement préférée de nos jours car moins gourmande en énergie.

Le procédé d’osmose inverse nécessite l’usage d’une membrane semi-perméable (8) séparant deux compartiments, dont l’un d’entre eux contient l’eau de mer salée. Il faut alors exercer dans ce compartiment une pression supérieure à la pression osmotique (9), ce qui force alors l'eau à passer, via la membrane semi-perméable, dans l’autre compartiment où l’eau pure qui s’y accumule est sans sel. Dans la pratique la pression exercée évolue entre 50 et 70 bars. De nombreuses recherches ont lieu pour diminuer le coût énergétique et passent par l’amélioration de la perméabilité de la membrane permettant d’abaisser la pression à exercer, tout en conservant sa sélectivité. De grand espoirs sont mis dans des membranes biomimétiques hautement sélectives (10).

Près de 100 millions de m3 d’eau par jour sont produits par dessalement d’eau de mer, dans environ 15 000 installations situées dans 150 pays.

Une fois dessalée, l’eau doit être potabilisée selon les étapes préalablement citées. Il est aussi souvent nécessaire de réintroduire quelques sels minéraux pour la rendre consommable.

Du lavabo à la rivière : comment traite-t-on les eaux usées ?

Les eaux usées sont les eaux que nous rejetons vers les égouts, quand on fait la vaisselle et le ménage, quand nous nous lavons, quand nous allons aux toilettes… Il s’agit de dépolluer ces eaux usées, avant de les rejeter dans la rivière. Mais attention, cette eau dépolluée n’est pas potable.

Il est nécessaire dans un premier temps de séparer les matières en suspension des eaux usées. Après une étape de décantation qui permet de séparer l’eau à traiter des huiles et graisses qui surnagent et des sables et solides plus denses, l’eau sale subit un traitement biologique aérobie. Des bactéries et micro-organismes naturels « digèrent » les contaminants organiques en présence de l’oxygène de l’air.

Ces traitements biologiques sont très efficaces, très résistants aux variations de température et peuvent être utilisés efficacement dans presque tous les climats. L’eau ainsi dépolluée est rejetée à la rivière.

Dans certaines unités, l’eau peut, avant rejet à la rivière, subir une ultrafiltration membranaire. Une membrane perméable est constituée d’un tube souple présentant des micro-perforations, jouant le rôle de filtre, capables de retenir des protéines ayant une taille de 0,03 µm. L’eau et les ions monovalents (comme les ions sodium et chlorure), ainsi que les ions divalents comme les ions calcium ou manganèse passent la barrière de la membrane avec l’eau. L’eau rejetée à la rivière a alors la qualité d’une eau de piscine.

Par ailleurs les boues issues du traitement biologique peuvent subir un traitement anaérobie, produisant du méthane, CH4, nommé biogaz, source d’énergie. Ainsi les unités d’épuration des eaux usées, tendent de plus en plus à être autonomes en énergie.

Comment recycler les eaux usées ?

On peut l’envisager pour l’irrigation et le nettoyage de la voirie par exemple. Aujourd’hui seulement 0,6 % des eaux usées sont réutilisées en France alors qu’en Italie le pourcentage est de 8 %, 14 % en Espagne et 84 % en Israël.

Aux Sables d’Olonne en Vendée vient de démarrer la construction d’une usine de recyclage des eaux usées afin d’obtenir de l’eau potable, dans le cadre du programme Jourdain (11). Cette usine est une usine pilote pour la France et pour l’Europe. Le nom Jourdain est à la fois inspiré du fleuve Jourdain et du Bourgeois gentilhomme de Molière ! (12)

Cette usine sera connectée à la station d’épuration voisine et l’eau sera nettoyée en cinq étapes : ultrafiltration, osmose inverse, traitement aux UV qui élimine les microbes pathogènes avec une fiabilité de 99,99%, puis une chloration à l’eau de Javel, une filtration et enfin une reminéralisation (13).

Eau et Énergie : l’interdépendance

Comme on vient de le voir, l’ensemble du cycle de l’eau consomme de l’énergie, du pompage à l‘épuration. Cela représente 2 à 3 % de l’énergie mondiale utilisée. Dans les zones urbaines, 1 à 18 % de l’électricité sont utilisés pour traiter et transporter les eaux potables et usées.

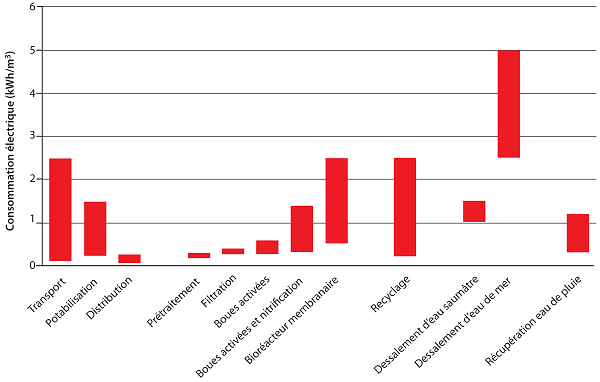

La figure 1, indique des fourchettes de valeurs concernant la consommation en électricité des différentes opérations décrites précédemment tout au long du cycle de l’eau. Selon les cas de figure, le captage, la potabilisation, la distribution, la collecte et l’épuration de 1 m3 nécessitent entre 1,8 et 9,5 kWh.

Figure 1 : Besoins en électricité dans le cycle de l’eau. Source : Eau et énergie sont indissociables p. 12 (14)

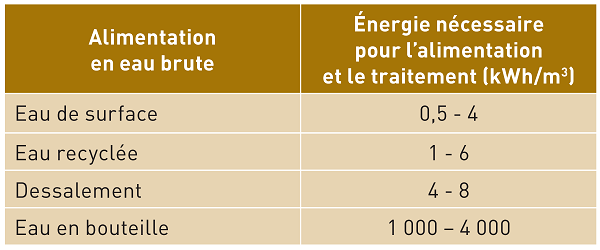

La consommation énergétique dépend également de la nature de l’eau à traiter. Dans le tableau 1, les trois premières lignes concernent des eaux brutes toutes distribuées sans être embouteillées.

Tableau 1 : Consommation énergétique en fonction de l’eau à traiter. Source : Eau et énergie sont indissociables p. 12 (14)

Concernant l’eau en bouteille : il s’agit d’eaux minérales ou de source (15), issues d’eaux souterraines, microbiologiquement saines, et non traitées. Leur impact énergétique très élevé provient majoritairement des matières premières et de l’énergie nécessaires à la fabrication des bouteilles.

On retiendra donc que « Économiser l’eau revient à économiser aussi l’énergie ».

On peut identifier trois axes principaux pour réduire la consommation d’énergie dans le cycle de l’eau :

- développer de nouveaux concepts de stations d’épuration permettant de récupérer la chaleur et de produire de l’électricité́ à partir du biogaz ;

- mettre au point des membranes d’ultrafiltration et d’osmose inverse moins énergivores ;

- identifier tous les moyens de récupération de l’énergie consommée par les mises en pression au sein des procédés.

L’eau est essentielle à la vie. Il n’existe pas de substitut. Si l’énergie peut être renouvelable, l’eau n’est pas renouvelable ; depuis l’époque des dinosaures, la quantité́ d’eau douce sur la Terre n’a pratiquement pas évolué́. Il convient donc de la réutiliser au maximum. L’accroissement de la population, l’augmentation des standards de vie, la production de nourriture et l’industrialisation sans cesse croissante, engendrent une pression sur les ressources en eau qui n’a fait que croitre au cours des décennies. De plus, la pollution et la contamination des ressources en eau douce ont comme conséquence une diminution continue des réserves de qualité́ disponibles.

On notera qu’en France il existe un seul réseau de distribution d’eau à savoir d’eau potable et qu’il faut donc impérativement l’entretenir pour éviter les fuites (estimées à 20 %, soit pour 5 litres d’eau mis en distribution, 1 litre d’eau revient au milieu naturel sans passer par le consommateur) (16), ce qui est considérable. Et pour les citoyens que nous sommes, faisons tous ces petits et grands gestes pour ne pas gâcher l’eau (17).

Françoise Brénon et Odile Garreau

(1) Journée mondiale de l’eau des Nations-Unies

(2) L’Eau dans l'Univers, sur le site Eau France, le service public d'information sur l'eau

(3) Les Misérables de Victor Hugo

(4) Le service public d'information sur l'économie de l'eau

(5) Pour mieux comprendre ces étapes, consultez la fiche Chimie et… en fiches L’eau, une ressource indispensable pour la ville de A. Charles, A. Harari et J.-Cl. Bernier (Mediachimie.org) et le Memento degremont® Procédés et technologies (SUEZ)

(6) Pour en savoir plus sur l’obtention de l’ozone, voir le Memento degremont® Génération de l’ozone (SUEZ) et sur l’ozone en général, la question du mois L’ozone : bon ou mauvais ? L. Amann (Mediachimie.org)

(7) L’eau de Javel est une solution basique contenant les ions hypochlorite ClO-. Compte tenu du pH de l’eau distribuée, qui est proche de 7,5, il y a coexistence de l’ion ClO- et de la molécule d’acide hypochloreux HClO qui est le composé le plus virucide et bactéricide des deux, car non ionique il traverse plus facilement la membrane cellulaire. L’eau de Javel : sa chimie et son action biochimique, de G. Durliat, J.-L. Vignes et J.-N. Joffin, Bulletin de l'Union des physiciens, n° 792, vol. 91 (mars 1997) pp. 451-471

(8) Une membrane semi-perméable laisse passer l’eau mais pas les ions plus gros que la molécule d'eau, comme le sont les ions sodium Na+ et chlorure Cl-.

(9) La pression osmotique correspond à la différence des pressions exercées de part et d'autre d'une membrane semi-perméable par deux liquides contenant des ions de concentrations différentes.

Pour en savoir plus : L’osmose inverse, de J. Nahmias L’Actualité chimique n° 404 (février 2016) pp. 63-64

(10) Les canaux artificiels d’eau : des membranes biomimétiques pour le dessalement, de M. Barboiu, L’Actualité chimique n° 470 (février 2022) pp. 33-34

(11) Le Programme Jourdain sur le site Vendée Eau

(12) Le nom du programme évoque le fleuve Jourdain qui traverse Israël. Sa ressource partagée par les pays qui le bordent devient limitée. Israël est devenu un modèle pour sa réutilisation de plus de 90% de son eau potable et 50 % de son eau recyclée est consacrée à l’arrosage des terres cultivées.

Le nom fait aussi référence au Bourgeois gentilhomme ! Voir le Programme Jourdain sur le site de Veolia

(13) Pour en savoir plus consulter la fiche Chimie et… en fiches L’eau, une ressource indispensable pour la ville (figure2) de A. Charles, A. Harari et J.-Cl. Bernier (Mediachimie.org)

(14) Conférence et ressource Eau et énergie sont indissociables, de M. Florette et L. Duvivier, Colloque Chimie et enjeux énergétiques, Fondation de la Maison de la chimie (2012).

(15) Eaux conditionnées sur le site du Ministère, de la santé et de la prévention

(16) Rendement des réseaux d’eau potable, statistiques de 2012, sur le site Eau France, le service public d'information sur l'eau

(17) Consulter Comment économiser l’eau dans mon logement ?, sur le site Tout sur mon eau (SUEZ)

Crédit illustration : PublicDomainPictures/Pixabay

Depuis toujours la sécurité incendie a été la préoccupation des sociétés. Dès le XVIe siècle, les tentures des théâtres parisiens ont été traitées pour les rendre ininflammables. Mais c’est Gay-Lussac qui a publié en 1821 les premiers travaux scientifiques avec une note sur la propriété qu’ont les matières salines de rendre les tissus incombustibles (1).

Les feux de forêt souvent décrits dans les médias résultent de la combustion de l’élément carbone du bois. Le bois est un biopolymère composite tridimensionnel constitué de trois polymères de type polyglycoside : la cellulose (50%), l’hémicellulose (25%) et la lignine (25%). La combustion libère du dioxyde et du monoxyde de carbone (CO2 et CO), mais aussi des composés organiques volatils (COV), tels que des dérivés benzéniques ou terpéniques, qui sont très inflammables au contact de l’oxygène de l’air. De tout temps on a arrosé les feux avec de l’eau qui en se vaporisant chasse l’air et prive ainsi le feu en oxygène tout en faisant baisser la température. Peu à peu des additifs ont été ajoutés pour retarder les combustions et la propagation des flammes, ils sont appelés retardateurs de flamme (RF). Ils sont aussi ajoutés dans l’eau lors des largages aériens (2).

Pour protéger le bois des agressions extérieures (humidité, UV, champignons, insectes…), des revêtements ont été réalisés avec des peintures et des vernis. Ceux-ci contiennent des liants qui sont des polymères notés ici généralement R1H donc constitués principalement d’éléments réducteurs comme l’hydrogène et le carbone, et qui peuvent rendre inflammables ces polymères en présence d’une source de chaleur et de l’oxygène de l’air. Il est donc ajouté des RF aux peintures et vernis. De même des RF sont en général utilisés dans de nombreux plastiques de la vie courante pour atteindre des propriétés ignifugeantes reconnues.

Qualitativement on évoque les étapes suivantes quand un polymère brûle :

- i) l’échauffement qui pour les thermoplastiques les ramollit et les fait fondre contrairement aux thermodurcissables à réseau 3D réticulés qui se ramollissent peu ou pas.

- ii) la décomposition : au-delà d’une température critique, les liaisons se cassent pour former notamment des radicaux H. et O., engendrant des molécules organiques plus légères et inflammables.

- iii) l’inflammation : qui dépend de la cinétique des décompositions des polymères, et des concentrations en dioxygène (O2) et en COV. L’inflammation se perpétue tant que la combustion des polymères continue pour générer des gaz combustibles (3).

Les modes d’action des RF sont présentés comme suit :

- i) « empoisonner » la phase gazeuse en inhibant les réactions radicalaires par des réactions de transfert ou de recombinaison. Les premiers RF étaient des dérivés halogénés notés RX, qui conduisent aux équations de réaction : RX + R1H → R – R1 + HX

- L’hydracide HX formé a un rôle inhibiteur vis-à-vis des radicaux H. et HO., qui sont présents dans la flamme selon les équations suivantes : HX + H. → H2 + X. et HX + HO. → H2O + X.

- ii) refroidir et protéger le polymère en ajoutant des hydroxydes métalliques d’aluminium ou de magnésium. Ils doivent être incorporés en grande quantité (60% en masse !) pour avoir une efficacité notable mais ceci entraîne une perte sensible des propriétés mécaniques du polymère. Leur décomposition vers 200 °C s’accompagne de la formation respective d’oxydes d’aluminium ou de magnésium ce qui constitue une couche protectrice ralentissant la dégradation du polymère ; c’est l’étape dite de la céramisation.

- iii) le matériau, chauffé au-delà d’une certaine température critique se gonfle en donnant une barrière alvéolaire, susceptible de protéger le polymère : c’est l’étape d’intumescence.

Ceci nécessite alors des formulations précises avec principalement trois composés :

- a) d’abord une source acide avec souvent des phosphates d’ammonium (par exemple (NH4)3PO4) qui chauffés vers 200°C, se décomposent en ammoniac gazeux et en acide phosphorique ce qui conduit à un pH acide (i) voisin de 2, hydrolysant alors les liaisons chimiques du polymère ;

- b) ensuite une source de carbone apportée par des sucres (ex : le maltose) ou des polyholosides (ex : l’amidon) et susceptibles de « charbonner » c’est à-dire conduisant à un résidu de carbone (appelé char) ;

- c) enfin un agent gonflant de type azoté (par exemple la guanidine de formule (NH2)2 C=NH) qui par chauffage se sublime pour donner un dégagement gazeux d’ammoniac provoquant l’expansion du char. De même l’ammoniac libéré par la décomposition du phosphate d’ammonium participe au gonflement.

- iv) des nanocomposites (de dimension inférieure à 100 nm) incorporés dans le polymère à des taux inférieurs à 10%, se sont révélés avoir des propriétés de tenue au feu remarquables : des argiles de type montmorillonite ou des nanoparticules d’oxyde de titane, de silice, des nanotubes de carbone par exemple ont été ainsi utilisés pour réduire de l’ordre de 50 % le risque d’inflammation du polymère (3).

Des normes de performances des RF ont été établies principalement par des mesures de calorimétrie : d’extinction de flamme (ISO 4589), d’inflammabilité (ISO 5660), de propagation de flamme (ISO 5658-2). Ces mesures sont utiles pour une approche prescriptive en particulier dans les secteurs du bâtiment, des transports publics (trains, avions, bateau…) mais aussi pour aider la recherche des causes des sinistres et valider les logiciels de simulation des incendies. Les mesures au calorimètre précisent le débit calorifique, soit le flux d’énergie thermique dégagée lors de la combustion du matériau. La technique consiste à mesurer la consommation en oxygène car la chaleur dégagée par la combustion est proportionnelle à la quantité d’oxygène correspondante. Le principe est simple : la combustion est provoquée dans un volume de contrôle et les effluents gazeux sont collectés via une hotte vers un conduit d’extraction dans lequel ils sont analysés (4).

Les RF peuvent dégager des fumées toxiques pour l’environnement et la santé humaine par migration et lessivage des produits lors de températures élevées et dans des atmosphères humides (5-6). Plus de 40 % des matières plastiques produits en Europe renferment des additifs de type RF. Leurs propriétés chimiques sont décrites sur le site européen ECHA. Parmi les 69 RF utilisés en Europe, 12 d’entre eux sont en cours de réévaluation de toxicité, notamment les dérivés bromés. Par ailleurs des RF contenus dans des polymères usagés sont triés par flottation (différence de densité) et détectés par transmission aux rayons X. Des unités encore au stade de pilote sont en cours pour fabriquer de nouveau des polymères ignifugés (7) ! Des normes de toxicité spécifiques sont éditées notamment dans les transports ferroviaires (8).

Pour obtenir des matériaux polymères possédant des RF, il faut créer des liaisons fortes entre le matériau polymère et les RF. Des travaux récents (2022) de M. Denis et al., de l’université de Montpellier, ont permis de mettre au point la synthèse d’un oligomère protégeant le bois, aux propriétés encore plus respectueuses de l’environnement. Il s’agit de la réaction d’un dérivé phosphoré fonctionnalisé avec un motif vinyle silane (de formule générale CH2 = CH -SiMe3) conduisant à une résine. Des peintures formulées avec ces résines modifiées ont été évaluées au calorimètre à cône et ont montré d’excellentes propriétés ignifugeantes : un bois recouvert d’un vernis, contenant 30% de cet oligomère, présente une réduction du dégagement de chaleur maximum de plus de 55 % (9)!

Jean-Pierre Foulon

(i) L’équation de réaction mise en jeu lors du chauffage s’écrit : (NH4)3PO4 → 3 NH3 (g) + H3PO4

Pour en savoir plus :

(1) Note sur la propriété qu'ont les matières salines de rendre les tissues incombustibles, de L.J. Gay-Lussac, Annales de Chimie et de Physique (1821), T. 18, p. 211-218 (consultable sur GALLICA), la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires

(2) La chimie des feux de forêt, de J.-C. Bernier, éditorial (30/08/2018), site Mediachimie.org

(3) Retardateurs de flamme et polymères des propriétés fonctionnelles, communication personnelle (2023) de S. Bourbigot et G. Fontaine (École Centrale-Lille)

(4) La calorimétrie des procédés et de la sécurité, de F. Stoessel, L'Actualité chimique (Juin 2019) N°&nbs^p;441, p 28

(5) Retardateurs de flamme sur le site Wikipedia

(6) Propriétés dangereuses des retardateurs de flamme dans les plastiques, Rapport d’appui de l’INERIS (du 4 /12/2021)

(7) Site ECHA ( rechercher flame retardant)

(8) Réaction et résistance au feu des matériaux composant les trains EN 45545-2 et EN 45545-3 sur le site CREPIM

(9) Des résines alkydes hydrides aux propriétés ignifugeantes pour la formulation de revêtements, de M. Denis, L'Actualité chimique (Mai-Juin 2023) N° 484-485, p. 78

Crédit illustration : Hans/Pixabay

Alors que l’Agence internationale de l’énergie note qu’en 2022 les énergies éoliennes et solaires ont dépassé les 11% de l’électricité sur le plan mondial, une conférence de Daniel Lincot au Collège de France et un rapport de l’Académie de technologie sur le photovoltaïque doivent attirer notre attention (1).

Les panneaux solaires

Pour rappel, l’énergie solaire via un panneau photovoltaïque s’appuie sur le fait que l’absorption de photons par un matériau semi-conducteur peut générer un courant électrique (i).

Parmi ces matériaux, le silicium est particulièrement bien placé car son « gap » correspond en énergie à celle du rayonnement solaire (2). Il reste à capturer les électrons excités pour en faire un courant électrique, avec un collecteur. Depuis 1955 et les premières cellules basées sur des jonctions P/N (ii) simples avec 6% de rendement on a d’abord amélioré le dopage avec des éléments comme le bore ou le phosphore. L’adjonction de grille pour drainer les électrons, la passivation de la surface et sa texturation pour réduire la réflexion de la lumière ont permis de monter le rendement entre 15 et 20%. L’innovation des hétéro-jonctions avec des dépôts de couches minces sur le silicium cristallin ont encore amélioré le rendement à 26%. Pour aller plus loin on pense à mieux absorber les photons dans l’ultra-violet ou ceux qui ont une grande longueur d’onde : on superpose alors à la cellule silicium d’autres cellules qui ont ces propriétés d’absorption, ainsi les cellules dites « tandem » peuvent atteindre 30 à 40% de rendement (3). La recherche est toujours très active en ce domaine avec les nouvelles pérovskites et les cellules organiques.

Pour l’instant face à la concurrence du silicium, la filière couche mince CIGS (iii) ou CdTe n’a pas encore réussi à s’imposer et ne dépasse pas 5% de la production. Cependant en France Solar Cloth produit des panneaux souples légers et performants puisque les modules en couche mince CIGS atteignent un rendement de 17% pouvant recouvrir les toits trop fragiles ou avoir des applications dans les tentes ou serres photovoltaïques (4).

Le silicium photovoltaïque

Pour fabriquer des panneaux photovoltaïques la chimie des matériaux est complexe et énergivore (5). On peut distinguer six étapes.

- Il faut réduire le sable (silice) par le carbone selon SiO2 + C = Si + CO2. Pour cela on utilise du coke à haute température, 1500 – 2000°C dans un four à arc.

- Le silicium est fondu à 1500 °C et par balayage de gaz on élimine la calcium et l’aluminium initialement présents dans le sable, pour obtenir le silicium métallurgique pur à 98%.

- Par attaque à l’acide chlorhydrique, HCl, on obtient le composé de formule SiHCl3 qui, une fois purifié par distillation à 300°C, est décomposé par le dihydrogène, H2, pour obtenir le silicium suivant la réaction SiHCl3 + H2 = Si + 3 HCl. Fondu sous vide on obtient du silicium pur à « cinq neuf » soit 99,999%

- Les lingots sont alors purifiés par zone fondue pour obtenir du « 7 neuf » (99,99999 %), par le procédé Czochralski). On amorce le bain fondu avec un germe et on étire un cylindre monocristallin (6).

- On découpe ensuite les « wafers (iv) » qui ont 0,2 mm d’épaisseur sur 20 cm et on opère les opérations de dopage dans des fours à atmosphère contrôlée.

- Viennent les opérations de surfaçage puis de montage avec les circuits de cuivre et insertion dans les cadres en aluminium et les protections en verre.

Toutes ces opérations exigent pas mal d’énergie, des réactifs chimiques, acide et bases, des quantités d’eau souvent pure de qualité électronique et inévitablement génèrent des effluents qui demandent à être traités.

La situation en France et en Europe

La France dispose de 17 GW de puissance photovoltaïque installée au premier trimestre 2023 et une production de l’ordre de 2,2% de l’électricité nationale. On est en retard sur le tableau de marche (20 GW en 2023 et 35 GW en 2028) ce qui imposerait d’installer au moins 3 GW par an (7).

Le problème est que si en 2022 les exportations de panneaux photovoltaïques (PV) représentaient 7% de l’excédent de la balance commerciale chinoise les importations de ces mêmes panneaux représentaient 2% du déficit commercial en France. Car la production de silicium de la silice aux wafers est à 95% aux mains de la Chine qui a investi des dizaines de milliards de dollars dans cette filière et qui investit encore dans les nouveaux produits hétérojonction et tandem. Le prix du Watt solaire s’est écroulé et le MWh est devenu compétitif dans les pays très ensoleillés, largement en dessous de 60 €. Cette redoutable machine chinoise a laminé l’industrie européenne du silicium. S’il reste un fondeur allemand Wacker et quelques fabricants de wafer notamment en Norvège, l’Europe n’est riche que de projets exigeants des milliards d’investissements pour espérer émerger sur ce marché en 2030. Et le pire c’est que ces modules PV sont fabriqués actuellement avec une énergie qui en Chine s’accompagne d’environ 600 g de CO2/ kWh, souvent issue de centrales thermique à charbon.

Des calculs très précis ont été faits sur les dépenses énergétiques des six stades de fabrication. La dépense énergétique la plus forte est paradoxalement le dernier stade, on n’est pas très loin de 3000 kWh par m² de modules. S’ils sont produits en Chine cela représente près de 1,8 tonnes de CO2 alors que s’ils étaient fabriqués en France cela ne représenterait plus que 180 kg, méritant mieux le label bas carbone. Sachant qu’un panneau PV produit en moyenne 300 kWh/m² par an on voit qu’il faut quelques années de production pour compenser l’énergie dépensée pour sa fabrication.

D’où l’intérêt en France et en Europe pour des solutions moins énergivores telles que les couches minces de CIGS développées par l’IPVF (l’Institut Photovoltaïque d'Île-de-France) à Saclay.

Les recommandations de l’Académie de technologie sont de dire que même si l’Europe est actuellement pieds et mains liés à un seul fournisseur, la Chine, comme le fut l’Allemagne au gaz russe, la situation est grave mais non catastrophique. Si au niveau européen on s’entend pour produire, du sable au wafer, des cellules de silicium européennes fabriquées avec une énergie plus propre, nous avons une carte à jouer en industrialisant au plus vite les technologies TOPcon (v) et Tandem à base de pérovskites pour avoir un avantage concurrentiel sur le rendement des cellules. Indépendamment, encourager l’industrialisation des panneaux couches minces qui peuvent s’avérer décisifs dans l’évolution du photovoltaïque et redonner une compétitivité européenne dans le PV bas carbone.

Enfin il faut, à l’instar du « Inflation Reduction Act » (IAR) des États-Unis, que l’Europe se donne les moyens d’un investissement colossal et des arrangements fiscaux pour une industrie capable de rivaliser avec les géants américains mais surtout chinois.

Jean-Claude Bernier

Juin 2023

(i) Le comportement électrique des semi-conducteurs peut être expliqué par le modèle de la théorie des bandes d’énergie. Dans ce modèle, les électrons dans l’état fondamental (état stable, non conducteur), sont répartis dans une bande d’énergie appelée bande de valence. Si un apport extérieur d’énergie est apporté au matériau, certains électrons peuvent absorber cette énergie et sauter dans une bande dite de conduction. Le matériau conduit alors le courant. L’écart d’énergie entre ces deux bandes est appelé bande interdite ou « gap ». Il faut donc que l’apport d’énergie extérieure soit supérieur à ce gap.

(ii) Pour en savoir plus sur les jonctions P/N : L’essentiel sur les cellules photovoltaïques sur le site du CEA

(iii) CIGS pour les éléments chimiques cuivre, indium gallium, et sélénium.

(iv) On appelle Wafer une « tranche » ou une plaque très fine de matériau semi-conducteur monocristallin.

(v) « Nous avons choisi la technologie TOPCon pour notre future gigafactory française de production de cellules solaires », L'Usine nouvelle, 23 mai 2022

Pour en savoir plus

(1) La solution photovoltaïque, D. Lincot, vidéo CNRS

Énergie solaire photovoltaïque et transition énergétique, D. Lincot, leçon inaugurale au Collège de France - D. Lincot

Académie des technologies : pour le développement de productions industrielles de panneaux photovoltaïques en France et en Europe sur le site de l'IPVF

(2) La conversion photovoltaïque de l’énergie solaire, D Lincot, Revue du Palais de la découverte n° 344-345 (janvier-février 2007)

(3) Les nouvelles filières photovoltaïques, D. Lincot, vidéo CNRS

(4) Les filières photovoltaïques en couches minces et leurs perspectives d’application à l’habitat, D. Lincot, in La chimie et l’habitat (EDP Sciences, 2011)

(5) L’électronique, c’est de la chimie, P. Bray, O. Garreau et J.C. Bernier, fiche Chimie et en fiches… cycle 4, Mediachimie.org

(6) De la chimie au radar du rafale, Bertrand Demotes-Mainard, Colloque chimie et technologie de l’information (2013)

(7) La R&D au service de la décarbonation de l’industrie, J. Ph. Laurent, Colloque Chimie et énergie nouvelles (2021)

Crédit illustration : andreas160578/ Pixabay

Fin avril une déclaration de France Chimie qui regroupe la plupart des industries chimiques en France a fait état de ses préoccupations face à l’inflation, à la crise de l’énergie et à la perte de compétitivité face aux États-Unis.

L’industrie chimique européenne très énergivore a subi de plein fouet l’inflation des matières premières et le coût de l’énergie qui ont entamé sa compétitivité. Elle a vu sa productivité chuter de 6,2% en 2022 (11% en Allemagne) avec des périodes d’arrêt de production. En France le secteur s’est montré plus résilient avec une baisse en volume de 3%. C’est le secteur amont de chimie minérale et de chimie organique qui a le plus reculé (10%) comme ses voisins européens, avec comme exemples l’ammoniac et le PVC lourdement handicapés par le coût du gaz et de l’énergie. Dans l’Hexagone ce recul a été compensé par le secteur aval où les spécialités n’ont baissé que de 1,9% alors que celui des savons, cosmétiques et produits d’entretien a lui au contraire progressé de 6% en 2022. Une des caractéristiques de la chimie française est que ce secteur de spécialités des parfums, cosmétiques et détergents représente près de 60% de la valeur ajoutée.

La chimie reste encore le premier secteur exportateur avec 81,5 milliards d’euros devant l’agroalimentaire et un solde positif de 9,5 milliards devant l’aéronautique. En 2022 les investissements ont progressé de 7% à plus de 6 milliards d’euros, portée par le plan de relance France 2030. Ce sont surtout des projets de croissance et plus de 250 projets industriels sur le recyclage notamment des plastiques, sur la transition énergétique et écologique (1) et sur les filières haute performance comme celles des batteries et l’hydrogène. La branche emploie 225.000 salariés (2) et renouvelle ses compétences avec une nouvelle croissance de ses effectifs en accueillant 25.000 nouveaux employés y compris les alternants (3) .

Les perspectives pour 2023 ne sont pas flamboyantes, l’inquiétude vient du plan de soutien aux industries vertes aux États-Unis. Lourd de 400 milliards d’aide publique « l’Inflation Reduction Act » (IRA) va augmenter encore le manque de compétitivité européen. Les exemples du PVC et surtout de l’hydrogène décarboné (4) sont très illustratifs. Alors qu’en Europe son prix est de l’ordre de 5 à 7 euros le kilo aux États-Unis revient à 2 euros et même moins s’il est issu de l’électrolyse alimentée en électricité par l’énergie nucléaire. France Chimie demande à ce que les aides dans les projets d’investissements soient accrues comme aux USA et pousse à une réforme du marché de l’électricité en Europe, seuls moyens de conserver une industrie chimique sur notre continent.

Jean-Claude Bernier

avril 2023

Pour en savoir plus

(1) Pour une industrie chimique propre et durable, C. Agouridas, J.-C. Bernier, D. Olivier et P. Rigny in La chimie et la sécurité des personnes, des biens, de la santé et de l'environnement, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la Chimie (2016)

(2) Les chimistes dans l’industrie chimique, fiche Les Chimistes dans…, site Mediachimie.org

(3) Village de la Chimie - 10 et 11 février 2023 , site Mediachimie.org

(4) Les derniers résultats de la production de l’ hydrogène « décarboné », Zoom sur... , site Mediachimie.org

Crédit illustration : Image par Talpa de Pixabay

Les bactéries sont des cellules très simples protégées par une paroi et responsables d'infections quand elles pénètrent et se multiplient dans un endroit de l'organisme où elles ne devraient pas être. Pour combattre une infection, des antibactériens sont utilisés avec pour objectif d’inhiber les différents processus indispensables à la vie de la bactérie ciblée. Mais un grand nombre de bactéries ont développé des résistances aux antibactériens rendant la lutte contre les infections plus difficile.

Pour mieux comprendre comment la bactérie crée une infection, les processus mis en jeu par les antibactériens et la résistance des bactéries, accédez :

- au Zoom sur les bactéries et les antibactériens

- et au Zoom sur la résistance des bactéries aux antibactériens

Crédits : illustration E. coli : Image par Gerd Altmann / Pixabay

Dès avril les média alertent les Français sur le faible niveau des nappes phréatiques et anticipent sur une crise de l’eau qui peut se produire en 2023 si la sécheresse due au manque de pluie s’installe à nouveau comme en 2022. L’an passé, 93 départements avaient pris des mesures de restriction d’usage de l’eau. En ce printemps, quelques communes font face à l’asséchement de leur réseau de distribution d’eau potable, d’autres mettent fin aux projets de nouveaux lotissements qui risqueraient de n’être pas alimentés. Les incidents violents dans les Deux-Sèvres entre les opposants aux réserves d’eau « les bassines » pour l’irrigation agricole et les forces de l’ordre montrent que les variations de la météo (1) peuvent enflammer nos concitoyens.

Comment faire pleuvoir ?

Et si nous nous intéressions aux nuages, sources d’eau, et pluies qui nous ont cruellement manquées en 2022. Les nuages sont composés d’une multitude de gouttelettes d’eau en surfusion qui ne demandent qu’à se transformer en glace, qui, en perdant de l’altitude, engendrent la pluie. Parlons un peu de ce phénomène physique qu’est la surfusion. En haute altitude, à des températures en dessous de zéro pour un liquide pur comme l’eau, sans impuretés, l’énergie libérée par la chaleur latente de solidification (2) ne compense pas l’énergie nécessaire pour créer l’interface solide–liquide. Cet état méta stable est perturbé par des germes comme des poussières, des aérosols, ou un abaissement brutal de la température, causes qui permettent à des micro-cristaux de glace (3) de se former et de croître en capturant l’eau des gouttelettes voisines ou en agglutinant d’autres cristaux.

Pour favoriser ces phénomènes, il y a deux types d’ensemencements ; le premier pour éviter la grêle on disperse de grandes quantités de particules d’iodure d’argent (AgI) qui est insoluble dans l’eau mais qui a une structure cristalline proche de celle de la glace. Ces milliards de petites particules vont multiplier les noyaux de croissance de cristaux de glace, empêcher qu’ils grossissent et favoriser leur fonte. Le second est d’ensemencer avec des sels solubles dans l’eau comme le chlorure de sodium, ils vont alors dissoudre la glace formée (4) et transformer les cristaux ou grêlons en gouttes de pluie. Il y a une troisième variante celle où est déversée de la glace sèche (de la neige carbonique) ou même de l’azote liquide, l’abaissement brutal de la température va former une myriade de cristaux de petite taille qui vont fondre rapidement en pluie dans les couches atmosphériques plus chaudes.

Une technique généralisée

Historiquement l’ensemencement des nuages pour provoquer la pluie a été utilisé en 1946 dans la région de New-York où sévissait une sécheresse durable. Elle s’est ensuite généralisée dans plusieurs pays du monde. En France c’est l’Anelfa (Association Nationale d’Études et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques) qui dès 1951 a mis en étude cette pratique en liaison avec des universités, notamment dans les régions vinicoles sujettes aux orages de grêles. Elle a mis au point un générateur de noyaux de congélation. À partir du sol les nuages vont pomper par courant ascendant l’humidité et les milliards de particules d’iodures d’argent dispersés à partir de quelques grammes d’AgI. Pour être efficace il faut intervenir le plus vite possible sur le nuage orageux, car lorsque la grêle s’est déclenchée on ne peut la stopper. D’autres moyens sont utilisés avec des mortiers qui lancent des fusées dispersant l’iodure dans le nuage ou des ballons qui supportent la charge d’iodure et commandés à distance lorsque le ballon est au-dessus du nuage. De nombreux pays ont recourt à ces techniques ; plus d’une dizaine de pays africains devant faire face aux pénuries d’eau les utilisent pour faire pleuvoir. Aux Émirats arabes unis de grosses quantités d’iodure semées par avion ont même réussi à faire tomber de la neige. La Chine a un ambitieux programme d’ici 2025 sur la moitié de son territoire soit plus de 5 millions de km2 de « géo-ingénierie » qui n’est pas sans inquiéter ses voisins. Car il n’y a pas de murs aux frontières entre les pays. On a ainsi vu l’Iran protester contre les programmes d’ensemencement d’Israël et des Émirats, les accusant de voler les nuages et donc la pluie à leurs profits. En réalité s’il est possible de faire pleuvoir un nuage plus vite que prévu, sous un ciel clair bien bleu il est impossible de créer un nuage qui va précipiter.

Une efficacité discutée

La communauté scientifique reste très mesurée sur l’efficacité des ensemencements. L’Anelfa, qui a un très bon réseau en France soutenue par les régions, a mis en place des « grêlomètres » et affirme qu’il y a une réelle diminution de 50% de l’intensité de la grêle lorsque les générateurs sont mis en action suffisamment tôt. Les experts de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) restent prudents sur la modification du temps (5) et soulignent que même s’il reste difficile de faire pleuvoir là où on veut, la recherche et les techniques se sont intensifiées et ont bien progressé avec le changement climatique. Reste un dernier point polémique la toxicité possible de l’iodure d’argent dans l’environnement qui sous les rayons UV du soleil se transforme en argent et en dérivés de l’iode. D’après l’Anelfa les quantités libérées sont 1000 fois inférieures au seuil de toxicité.

Un nouveau plan sur l’eau en France

Le président E. Macron a présenté le 30 mars un certain nombre de mesures pour planifier la gestion de l’eau en France ; bien sûr l’ensemencement des nuages n’en fait pas partie, mais quantité d’objectifs concernant l’anti-gaspi et la sobriété sont sous-tendus de budgets chiffrés. Quoique l’opinion publique puisse penser, la France n’est pas trop mal dotée (6) avec une moyenne de précipitations de 935 mm/an (avec bien sûr de grandes disparités régionales) c’est environ 500 milliards de m3 d’eau qui nous tombent dessus. Les prélèvements sont de l’ordre de 32 milliards dont une grande partie est restituée, la consommation en eau potable représente une faible partie de l’eau consommée, sa production est de l’ordre de 5 mrds m3. Or on sait que le réseau de distribution de 850 000 km qui commence à dater devrait être mieux entretenu car plus de 20% du débit est perdu et gaspillé par des fuites permanentes ou occasionnelles soit presque 1 mrd m3, on est évidemment loin des quelques millions de m3 obtenus par ensemencement et l’urgence est bien de mettre tout en œuvre pour réparer et moderniser le réseau d’ici 2030.

Jean-Claude Bernier

avril 2023

Pour en savoir plus

(1) Fluctuations climatiques extrêmes et sociétés au cours du dernier millénaire, E. Garnier, colloque Chimie et changement climatique (novembre 2015)

(2) Changement d’état, vidéo Palais de la Découverte

(3) Comment est la neige cet hiver ?, Question du mois, site Mediachimie.org

(4) Pourquoi met-on du sel sur les routes lorsqu’il gèle ?, Question du mois, site Mediachimie.org

(5) Faut-il fertiliser l’océan pour contrôler le climat ?, S. Blain, Colloque La chimie et la mer (2009)

(6) L’eau, une ressource indispensable pour la ville, A. Charles, A. Harari, et J. C. Bernier, fiche Chimie et… en fiches, Mediachimie.org

Crédit illustration : Łukasz Cwojdziński / Pixabay

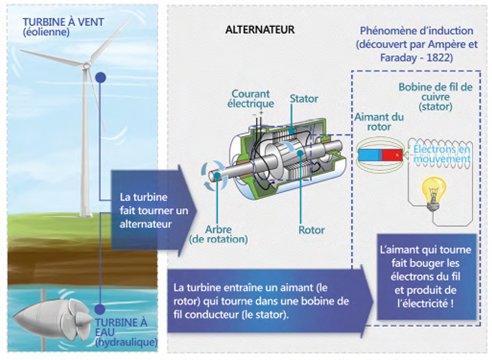

Comment fonctionne une éolienne ?

L’éolienne ou « aérogénérateur » est la version moderne du moulin à vent dont l’utilisation remonte au 7e siècle en Asie Mineure. Son nom vient d’Éole, « dieu du vent, vif, rapide, inconstant ».

Elle transforme l’énergie cinétique du vent - gratuite, renouvelable mais intermittente - en énergie mécanique. Celle-ci est ensuite convertie en énergie électrique via un alternateur. Par exemple dans une éolienne à entrainement direct, le vent agit sur des pales qui entraînent la rotation d’un axe (ou arbre) sur lequel est fixé un aimant cylindrique, lui-même placé au sein d’un bobinage en cuivre (stator), ce qui induit une tension électrique aux bornes de celle-ci.(i)

Cette électricité est ensuite acheminée à l'aide de câbles conducteurs vers le lieu de stockage ou d’utilisation.

L’alternateur transforme l’énergie mécanique (rotation d’une roue sous l’effet d’un courant liquide ou gazeux) en énergie électrique. C’est l’élément de base des centrales électriques à charbon, gaz ou pétrole ainsi que des centrales nucléaires et des éoliennes. Source : De la force musculaire aux énergies renouvelables in La chimie, l'énergie et le climat, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la Chimie (2017) p. 29

Quels éléments constituent une éolienne ?

Une éolienne comporte 3 parties principales :

- Une tour (ou mât) qui élève le système dans les zones ventées. Elle est en acier et/ou en béton, solidement ancrée dans le sol ou dans les fonds marins s’ils sont peu profonds au voisinage des côtes. Il existe aussi désormais des éoliennes flottantes en pleine mer (offshore) ancrées aux fonds marins par des câbles.

Le mât peut atteindre plus de 100 m de hauteur et ses fondations accueillent une masse de béton d’environ 600 à 800 tonnes (95% du poids de l’éolienne…). - Les pales (au nombre de deux ou trois) qui tournent sous l’action du vent peuvent avoir de 25 à 50 mètres de long. Elles doivent donc être mécaniquement solides, légères et résistantes à la corrosion. C’est pourquoi, pour pouvoir les mouler, elles sont fabriquées jusqu’à ce jour dans un matériau composite thermodurcissable(ii), qui répond à ces contraintes et qui est constitué de fibre de carbone ou de fibre de verre piégées dans une résine(iii) époxy ou polyester(iv). Malheureusement les polymères thermodurcissables ne sont pas recyclables. De nouvelles résines à caractère thermoplastique et recyclables voient le jour(v).

- La nacelle qui est le cœur de la machine. Elle abrite tous les composants essentiels qui transforment l'énergie cinétique du vent, en énergie mécanique de rotation et in fine en électricité.

On y trouve :- Un système mécanique d’engrenages et de moyeux pour la transmission et l’accélération de la rotation produite par le vent.

- L'alternateur ; certains des aimants permanents utilisés contiennent au moins un des éléments magnétiques suivants : fer, cobalt ou nickel, alliés à des métaux de terres rares (néodyme, dysprosium, samarium).

L’alliage à base de fer, néodyme et bore, noté FeNdB (de formule exacte Nd2Fe14B) est un exemple d’aimant puissant. À ce jour, l’usage de ces aimants puissants concerne essentiellement les éoliennes en mer, avec la technologie synchrone à entrainement direct et seulement 6,2% des éoliennes terrestres françaises recourent à celle-ci(vi). Les câbles pour injecter l’électricité produite dans le réseau ou pour la stocker via des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) ou dans des batteries.

Pourquoi et comment recycler une éolienne ?

La durée de vie moyenne est de 25 ans. Les plus anciennes éoliennes installées sont déjà en bout de course et doivent être remplacées.

La réglementation de plus en plus contraignante exige, lors d’un démantèlement, la remise en état des lieux d’implantation et le recyclage des matériaux au-delà de 90%.

Étant donné le développement attendu des parcs éoliens sur terre et en mer, le recyclage des éoliennes en fin de vie doit largement se développer, entre autres pour économiser les matières premières nécessaires.

Le prix de revient d’une éolienne industrielle de 5 MW est estimé à 5 millions d’euros, soit 1 million par MW. Ce coût élevé justifie la récupération et le recyclage des constituants.

Récupération du béton ou de l’acier

Elle est déjà opérationnelle, car le béton et l’acier sont présents en grande quantité dans maintes autres productions.

Les parties métalliques comme le mât (s’il est en acier) et le rotor (axe solidaire des pales) se recyclent sans problème dans les filières existantes. La valeur marchande de ces métaux justifie le démontage d’une éolienne.

Le béton, composé de ciment, d'eau, de sable et de gravillons, peut parfaitement être concassé ou broyé et réutilisé pour former de nouvelles briques, éléments de construction ou revêtements de route.

Pour les métaux tels que le cuivre, leur récupération et recyclage sont largement répandus.

Les problèmes se posent avant tout pour les pales et certains aimants et la recherche se concentre sur leurs recyclages.

Les aimants permanents

Actuellement, la technologie avec aimants permanents contenant des terres rares reste modeste en France(vii). Mais les quantités à recycler bien que minimes sont précieuses.

Ces terres rares proviennent majoritairement de Chine et leur coût est croissant. Toutefois l’exploitation de nouvelles sources se développe ailleurs, pour s’affranchir de cette dépendance(viii). Par ailleurs, leur extraction est très polluante et elles ont des propriétés physico-chimiques très voisines, rendant leur séparation difficile (dissolution sélective dans des solvants organiques).

Les aimants permanents sont actuellement traités par un procédé de décrépitation à l’hydrogène(ix) qui fournit une poudre qui présente une faible teneur en oxygène, réutilisable pour obtenir des aimants par frittage.

Un nouveau procédé chimique propose une alternative en remplaçant l’hydrogène par l’eau. Les aimants sont mis en contact avec de l’eau sous des pressions et températures modérées, ce qui conduit à la pulvérisation de l’aimant et permet une réutilisation des grains magnétiques.

Enfin, les grandes entreprises de l’éolien cherchent à développer des aimants de nouvelle génération pour s’affranchir de l’usage des terres rares.

Les pales

Le démontage et le transport des pales sont complexes. Comme le broyage et l’enfouissement ne sont plus autorisés, leur recyclage se limite pour l’instant au réemploi, par découpage ou usinage, des résines très solides qui les composent, ce qui fournit mobilier urbain, bouches à incendie, abris de vélos ou de bus, jeux de plein air, etc.

Cependant la recherche en matériaux développe une pale d’éolienne 100% recyclable, en composite fibres de carbone ou de verre piégées dans une résine thermoplastique(x). La méthode chimique de recyclage utilisée consiste alors dans un 1er temps à séparer la fibre de verre de la résine par fusion de celle-ci, puis à la dépolymériser complétement afin de récupérer les monomères purs qui permettront une nouvelle synthèse du polymère. Les tests grandeur nature sont en cours, en particulier sur les propriétés mécaniques de ce nouveau composite(xi). Dans le cas des fibres de carbone coûteuses et de plus en plus utilisées, des technologies sont mises en œuvre pour les récupérer(xii).

Conclusion

Le rendement d’une éolienne varie de 30 à 50% voire 65% de sa puissance théorique (en fonction de son implantation, de la taille des pales, de la force et des fluctuations du vent) ; l’éolienne fonctionne pour des vitesses du vent comprises entre 11 et 90 km/h.

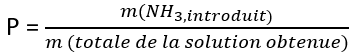

L’énergie éolienne est la troisième source d'électricité décarbonée en France, (derrière les énergies nucléaire et hydraulique)(xiii). Elle est appelée à jouer un rôle majeur dans la transition vers des énergies décarbonées. Toutefois, l’obtention de l’acier et du béton nécessaires à sa construction et le démantèlement sont sources d’émission de dioxyde de carbone : en moyenne 14 g de CO2 par kWh pour l’éolien comparés à 4 g pour l’hydraulique, 16 g pour le nucléaire, 48 g pour le photovoltaïque, 469 g pour le gaz naturel et jusqu’à 1000 g pour le charbon(xiv).