Jeudi 26 juin 2025, se tenait à la Fondation de la maison de Chimie la finale du grand prix « les jeunes journalistes de la chimie ».

Les 4 binômes sélectionnés ont présenté au jury leurs vidéos et leurs articles traitant les thèmes suivants :

- La paléoprotéomique se fait de (très) vieux os

Maël Brehonnet et Athéna Salhi - IJBA (Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine) - Les parfums aux phéromones, un philtre d’amour au relent d’arnaque

Élisa Lenglart--Leconte et Élisa Maruenda - École de Journalisme de Grenoble - Remplacer le sucre : l’édulcorant idéal existe-t-il ?

Emma Barets et Adèle Lebrun - Institut Pratique du Journalisme de l’Université Paris-Dauphine - PFAS : grâce à la chimie, des polluants plus si éternels ?

Arthur Baudin et Noé Megel - IFP (Institut Français de Presse – Panthéon-Assas)

Après délibération, le jury composé de journalistes de la presse écrite et télévisée, de scientifiques universitaires et industriels a décerné

- le Prix catégorie Article à Élisa Lenglart--Leconte et Élisa Maruenda de l'École de Journalisme de Grenoble, qui ont concouru avec le sujet : « lLes parfums aux phéromones, un philtre d’amour au relent d’arnaque l».

- le Prix catégorie Vidéo à Arthur Baudin et Noé Megel de l'IFP (Institut Français de Presse – Panthéon-Assas), qui ont concouru avec le sujet : « lPFAS : grâce à la chimie, des polluants plus si éternels l? l».

Le Grand Prix a été remis dans chaque catégorie par Philippe Gœbel, Président de la Fondation de la Chimie.

Catégorie Article : Élisa Maruenda et Élisa Lenglart--Leconte, Philippe Gœbel, Maël Brehonnet, Athéna Salhi et Emma Barets

Catégorie Vidéo : Arthur Baudin, Noé Megel, Philippe Gœbel, Athéna Salhi, Maël Brehonnet, Élisa Maruenda et Elisa Lenglart--Leconte

Jury : Alain Coine, Bernard Meunier, Yann Verdo, Françoise Bellanger, Carole Chatelain, Vincent Bordenave

Classement catégorie Article :

1- Élisa Lenglart--Leconte et Élisa Maruenda : Les parfums aux phéromones, un philtre d’amour au relent d’arnaque

2- Maël Brehonnet et Athéna Salhi : La paléoprotéomique se fait de (très) vieux os

3- Emma Barets et Adèle Lebrun : Remplacer le sucre : l’édulcorant idéal existe-t-il ?

Classement catégorie Vidéo :

1- Arthur Baudin et Noé Megel : PFAS : grâce à la chimie, des polluants plus si éternels ?

2- Maël Brehonnet et Athéna Salhi: La paléoprotéomique se fait de (très) vieux os

3-Élisa Lenglart--Leconte et Élisa Maruenda : Les parfums aux phéromones, un philtre d’amour au relent d’arnaque

La vidéo lauréate a reçu 2 000 € et 500 € pour les deuxième et troisième, l’article lauréat a reçu 2 000 € et 500 € pour les deuxième et troisième et chaque étudiant finaliste fait partie désormais de l’AJSPI.

Retrouvez l’ensemble des productions du GPJJC2025 dont la vidéo et l’article lauréats 2025 sur Mediachimie.

Le concours sera reconduit en 2026.

Les habitants de Prades-le-Lez dans l’Hérault ont été surpris en juin d’apprendre qu’un cas de Chikungunya autochtone avait été diagnostiqué dans leur commune, même réaction dans le Var à La Crau pour un autre cas autochtone. On parle de cas autochtone lorsque la maladie se développe en France, sans un voyage en zone tropicale.

Le Chikungunya est une maladie virale qui se transmet essentiellement par des piqures de moustique, « le moustique tigre ». C’est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l’ARS (Agence Régionale Sanitaire) car on craint toujours une épidémie comme celle qui touche la Réunion depuis août 2024, plus de 160 000 personnes ont consulté un médecin pour des symptômes évoquant un chikungunya, près de 54 500 cas ont été confirmés biologiquement et 27 personnes sont décédés au 23 juin 2025 (i). En métropole, d’après Santé publique France, avaient été rapportés sur tout le mois de mai, 424 cas de chikungunya et 283 cas de dengue importés par des voyageurs. Mais en juin ce sont plusieurs cas autochtones qui ont été décelés dans le sud, faisant craindre une extension hexagonale pour cet été.

Le Chikungunya

C’est une maladie infectieuse de la famille des arboviroses transmise par un arthropode, c’est-à-dire par la piqure d’un moustique infecté, ici le moustique tigre. Le mot Chikungunya vient d’un dialecte africain qui signifie « se déformer » ou « marcher courbé ». Les symptômes sont au début ceux d’un syndrome grippal avec de la fièvre des maux de tête et des douleurs articulaires, principalement aux bras et aux jambes. Une inflammation de ganglions lymphatiques et une conjonctivite peuvent apparaître. Au stade avancé, des complications neurologiques graves peuvent survenir chez les nouveaux-nés ou les personnes âgées. Les douleurs articulaires et une fatigue importante peuvent persister durant des mois. Cependant, après une période d’incubation de 2 à 10 jours, chez la plupart des sujets adultes, les troubles disparaissent au bout d’une ou deux semaines, les cas sévères ou mortels sont plutôt rares. La dengue et la maladie à virus Zika ont des symptômes similaires et toujours transmises par le même moustique. Le virus (1) du Chikungunya peut être détecté par une analyse sanguine chez le patient lors de la première semaine de la maladie. On peut aussi chercher les anticorps dirigés contre le virus pour tester la réponse immunitaire du patient. Il n’y a pas de traitement spécifique, on vise essentiellement à soulager la fièvre et les douleurs articulaires avec des analgésiques et des antipyrétiques, tels que le paracétamol (2) ou l’acétoaminophénol couplés à une bonne hydratation et du repos. Des recherches sur un vaccin anti-transmission sont en cours, mais la piste d’élimination du moustique tigre est la plus suivie.

Le moustique tigre

Ce n’est pas un grand voyageur puisque son périmètre de vol ne dépasse guère 150 mètres autour de votre jardin et pourtant « Aedes albopictus » s’adapte très vite à son environnement. Depuis sa détection à Menton en 2004, il a progressé le long de la vallée du Rhône et vers le sud-ouest en utilisant les moyens de transport terrestres et axes autoroutiers pour être signalé dans 26 départementsde l’hexagone en 2015, et 81 départements en 2025. C’est la femelle qui pique, en aimant particulièrement le sang humain. Elle pond 200 œufs par ponte et elle pondra 5 fois au cours de ses 6 semaines de vie éphémère. Malheur ! Ses œufs ont la faculté d’entrer en hibernation de la fin de l’automne jusqu’au début du printemps où la température, le soleil et l’eau permettent aux larves de muer et de se transformer en porteur de virus. En 20 ans, c’est 200 générations qui se sont bien adaptées au climat de la France et au changement climatique. Cette faculté d’adaptation inquiète les scientifiques, car cette espèce invasive va prendre le pas sur les autres espèces comme celle de nos bons vieux moustiques communs. On dit pour nous rassurer que le moustique tigre est exophile cela veut dire qu’il n’entre pas dans les habitations. Par ailleurs il pique « à la fraîche ». Faites donc attention aux petits déjeuners en terrasse et aux apéros le soir. En fait, les observations montrent qu’avec les portes et fenêtres ouvertes cela ne le dérange pas de venir vous piquer à l’intérieur et de repartir à l’extérieur son crime accompli !

Comment lutter ?

Comment annihiler les moustiques tigres où les empêcher de transmettre les virus ? Plusieurs voies sont utilisées ou en cours d’essai.

- La voie bactérienne - La méthode consiste à infecter la population de moustiques par une bactérie nommée « Wolbachia » qui rend malade l’insecte et le rend incapable de transmettre le virus. La méthode a fait ses preuves en zones intertropicales.

- La stérilisation – Les femelles moustiques ne s’accouplent qu’une fois au cours de leur vie, elles ont donc une réserve de sperme du mâle. Si cette réserve est remplacée par des spermatozoïdes non viables alors la femelle pourra pondre, mais les œufs ne seront jamais fécondés. De nombreux projets existent dans le monde et une start-up de biotechnologie française Terratis expérimente cette technique de l’insecte stérile.

- Le piège olfactif – Les pièges émettent des molécules comme l’acide lactique mimant la transpiration et le CO2 mimant la respiration. Les femelles sont aspirées par ces pièges où elles peuvent être comptées identifiées ou éliminées.

- Les insecticides (3) - Quand la présence du moustique, et à plus forte raison lorsqu’un cas de Chikungunya est signalé, l’enquête et l’action de terrain sont déclenchées. Dans un rayon de 150 mètres autour du lieu signalé, une vaporisation d’un biocide répulsif de la famille des pyréthrinoïdes la deltaméthrine est déclenchée par la mairie après avoir prévenu le voisinage et pris un certain nombre de précautions préservant par exemple écoles, crèches ou ruches. Ces biocides sont des organo-fluorés ou chlorés qui ont la structure de la pyréthrine. Ils sont dits biomimétiques car ils se rapprochent de la formule de l’insecticide naturel émis par les chrysanthèmes. Ils ont remplacé avantageusement le DDT en améliorant de façon drastique leur efficacité et donc en diminuant les doses nécessaires. Cependant, en avril, un rapport de l’ANSES (4) attire l’attention sur les risques toxicologiques détectés par une étude de l’INSERM pour les enfants dans le ventre de leur mère sur de possibles troubles neuropsychologiques. Il est clair qu’il faut utiliser ces répulsifs avec discernement, notamment en présence de femmes enceintes. Mais comme le dit le communiqué de France Chimie, il faut mettre en balance la contamination materno-fœtale par le virus lorsque la femme enceinte est piquée par le moustique avec des conséquences très graves pour le nouveau-né. Et les risques pour la santé humaine, propagés par les virus transmis par les moustiques, comme ceux du Chikungunya, dengue et virus Zika, il vaut mieux éliminer les porteurs par un biocide.

Alors bon été tout de même, éliminez de vos jardins et de vos balcons tous récipients pouvant contenir de l’eau, bacs, pots de fleurs vides, flaques stagnantes propices aux larves. Placez des moustiquaires à vos fenêtres, plantez des géraniums, brûlez des bougies à la citronnelle (5) et réactivez d’ici l’automne « les brigades du tigre ».

Jean-Claude Bernier

juin 2025

(i) Bulletins Santé Publique France : 30 avril 2025 et 25 juin 2025

Pour en savoir plus

(1) Parasite, champignon, bactérie et virus : quelles différences ?, N. Moreau, Question du mois (Mediachimie.org)

(2) Le paracétamol, une molécule bien française ?, J.-C. Bernier, éditorial (Mediachimie.org)

(3) les chimistes dans : l’industrie des phytosanitaires, F. Brénon et G. Roussel, Série Les chimistes dans... (Mediachimie.org)

(4) Le défi posé aux chimistes pour la protection de la santé et de l’environnement. Le point de vue de l’ANSES, Colloque Chimie et expertise - santé et environnement (février 2015),Fondation de la Maison de la chimie

(5) Les huiles essentielles contre les moustiques ; regards rationnels de chimistes, C. Grison et A. Moderc, L’Actualité chimique n° 438-439 (mars-avril 2010) p. 14

Crédit : Moustique tigre / PxHere

Depuis le Néolithique, les hommes cherchent à conserver les aliments issus de la chasse et plus tard de l’agriculture. Le moyen a été la fermentation, et c’est ainsi qu’on trouve des traces d’aliments fermentés dès -13.000 dans le pourtour méditerranéen, vers -2.000 dans le Moyen-Orient, vers -300 en Chine. Quant au vin, on en trouve des traces dans des jarres datant de -6.000 en Géorgie. « Les Barbares savent épaissir le lait en une matière d’une agréable acidité », écrit Pline l’Ancien.

Le mot fermentation a longtemps signifié décomposition. Lavoisier, dès 1789 s’est intéressé au phénomène, mais c’est Louis Pasteur, en 1857, qui démontre, en particulier pour le vin, que les "ferments" étaient des bactéries ou des champignons (levures).

Que font ces ferments ?

Ce sont des microorganismes qui, via l’action de leurs enzymes, dégradent les sucres (glucose, lactose, maltose, etc.) contenus dans l’aliment et produisent de l’acide ou de l’alcool mais également d’autres composés, du dioxyde de carbone (CO2), des arômes ou des vitamines.

Il faut être à l’abri de l’oxygène, sinon le sucre est totalement dégradé en dioxyde de carbone et eau (i).

Plusieurs sortes de fermentations existent.

- La plus connue est la fermentation alcoolique, celle qui transforme le jus de raisin en vin (1) et (2).

Dans une série de 10 réactions, et autant d’enzymes, le glucose est coupé en deux pour fournir l’ion pyruvate de formule CH3 CO COO-. Puis celui-ci est transformé en alcool en 2 étapes. La 1re élimine CO2 avec les enzymes pyruvate décarboxylase, et la 2e est une réduction grâce à alcool déshydrogénase en présence de NADH (ii).

Source Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0

L’éthanol de l'ensemble des boissons alcoolisées provient de la fermentation du glucose apporté par les plantes, sous l'effet d’enzymes produites par des levures (levure de bière par exemple). Le raisin fournit le vin, l’orge germée (le malt) donne la bière ou le whisky écossais ; le maïs conduit au whisky canadien. Les fruits à pépins ou noyaux, prune, pomme, poire, cerise, conduisent aux eaux de vie. La production du vin fait aussi appel dans certains cas (vins rouges) à la fermentation malolactique, qui apporte de l’acidité.

- Dans la fermentation lactique, le pyruvate est transformé en lactate en une seule étape.

L’enzyme est la lactate déshydrogénase (réduction) avec le co-facteur NADH.

Source Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0

La fermentation lactique a longtemps été utilisée pour préparer une grande variété d'aliments. Elle est à l'œuvre dans la fabrication des produits à base de lait (comme le lait fermenté, le yaourt ou le fromage), à base de viande (saucisson sec) ou de poisson (Nuoc-mâm). Elle intervient aussi dans la préparation de la choucroute et du levain pour le pain (3).

Elle est aussi à l’œuvre dans l'ensilage (4), qui est une méthode de conservation des fourrages par acidification via la fermentation lactique anaérobie d'un fourrage humide. Les végétaux portent sur leur surface des micro-organismes qui, laissés à l'air libre, provoquent la putréfaction. Mais en l'absence d'air, les ferments lactiques prennent le dessus : c'est le début du processus de fermentation lactique. Ces bactéries se développent en se nourrissant des glucides présents dans les végétaux et les transforment en acide lactique. Au fur et à mesure du processus, la quantité d'acide lactique augmentant, le jus devient de plus en plus acide. Cette acidité neutralise le développement de la putréfaction. Autour de pH 4, les bactéries lactiques sont elles-mêmes inhibées. Le produit devient stable, ce qui permet une longue conservation.

Mais à côté de ces deux types de fermentations, les plus connues, il y en a bien d’autres, par exemple :

- La fermentation acétique

L’alcool du vin est transformé en acide acétique CH3COOH, composant du vinaigre (5), en 2 étapes. La 1re conduit à l’acétaldéhyde (éthanal) comme dans la fermentation alcoolique mais la 2e conduit à l’acide acétique en présence d’acétaldéhyde déshydrogénase et de NADH (iv).

Le pH de ces vinaigres est généralement de l'ordre de 3, avec un minimum d'environ 2. La « mère du vinaigre » qui se développe dans le vin non bouché contient les bactéries (acétobacter) responsables. Ici, la fermentation est aérobie (en présence d’air).

- La fermentation propionique

L'acide lactique est transformé en acide propanoïque (ou propionique), en acide acétique et en CO2 (v). Le CO2 qui s’échappe explique les trous dans le gruyère !

- La fermentation butyrique

Il se forme de l'acide butanoïque (aussi appelé butyrique), du CO2 et du dihydrogène à partir de l'acide lactique déjà formé par fermentation lactique (vi). Cela explique le goût piquant de certains fromages, ainsi que la mauvaise odeur et le mauvais goût du beurre rance.

- La fermentation malolactique

Elle transforme l’acide malique (HO2C-CHOH-CH2-CO2H) en acide lactique et dioxyde de carbone (vii).

La fermentation malolactique correspond à la seconde fermentation du moût lors de la vinification. Cette transformation de l'acide malique en acide lactique par des bactéries lactiques permet d'atténuer l'acidité d'un vin, les années où les raisins ont eu du mal à mûrir, tout en lui apportant une plus grande stabilité. Par ailleurs, particulièrement pour les vins blancs, elle ajoute des notes de beurre, de crème et de noisette.

Conclusion

Ainsi au-delà du rôle historique qui était de conserver les aliments nous avons vu que la fermentation permet d’en créer de nouveaux et avec de nouveaux goûts.

Nous verrons dans une prochaine Question du mois, que ces fermentations sont très utiles à la santé humaine et animale et que l’intérêt de ces pratiques est tel que diverses actions vont être lancées pour les généraliser et les amplifier comme l’action « Grand défi des ferments du futur France 2030 ».

Nicole Moreau

(i) Selon la réaction : C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

(ii) C6H12O6 + 2Pi + 2 ADP + 2 NAD+ → 2 CH3 CO COOH (pyruvate) + 2 ATP +2 NADH,H+ + 2 H2O

(iii) NADH pour Nicotinamide Adénine Dinucléotide. Cette molécule présente dans l’organisme participe à l’activité de certaines enzymes et joue le rôle de coenzyme.

(iv) Selon CH3CHO+ NADH + H+→ CH3CO2H+ NAD+, acétaldéhyde déshydrogénase. L'acide pronanoïque est le nom en nomenclature officielle de l'acide propionique.

((v) 3 CH3-CHOH-COOH → 2 CH3-CH2 COOH + CH3-COOH + CO2 + H2O

(vi) 2CH3 CHOH CO2H → CH3 CH2 CH2 CO2H+ 2 CO2 + 2H2

(vii) HO2C-CHOH CH2- CO2H → HO2C CHOH CH3+ CO2

Pour en savoir plus

(1) De la vigne au verre : tout un art ?, Réaction en un clin d’œil (Mediachimie)

(2) Zoom sur la vinification, B. Médina, J. Gaye, et J.P. Dal Pont (Mediachimie)

(3) Le pain complet au levain : meilleur ou pas pour la santé ?, C. Agouridas, Question du mois (Mediachimie)

(4) Qu’est-ce que l’ensilage ? sur le site Les produits laitiers

(5) Quelle est la chimie du vinaigre ?, C. Agouridas et F. Brénon, Question du mois (Mediachimie)

Crédit illustration : Татьяна Креминская / Adobe Stock

Lise Meitner, brillante physicienne d’origine autrichienne, a fait la découverte majeure de la fission nucléaire. Mais elle n’a pas pour autant reçu le Prix Nobel mérité. Pacifiste, elle a refusé de s’associer au programme menant à la bombe atomique.

Vidéo du mois : La fission de Lise Meitner

Voir aussi : Lise Meitner et la fission de l’uranium

L’âge du Fer qui a succédé à l’âge du Bronze il y a quelques milliers d’années a vraiment prospéré au XIXe et XXe siècle lorsque le charbon a permis de réduire les oxydes de fer et que les hauts fourneaux se sont élevés dans les paysages des pays miniers et industrieux (1). L’acier, c’est-à-dire un alliage de fer avec un peu de carbone et quelques éléments mineurs, a envahi notre époque. Les automobiles, les ossatures d’immeubles, les armes de guerre, les ponts, jusqu’à la tour Eiffel… font appel à des tonnes d’acier. En 2024, la production mondiale a dépassé 1.750 millions de tonnes dont plus de la moitié (819 Mt) en Chine. L’Europe quant à elle en a produit 130 Mt et la France seulement 11 Mt. À l’échelle de la planète la sidérurgie pèse pour près de 7% des émissions de gaz carbonique, en France cela représente plus de 20 mégatonnes d’émission de CO2. Dans la perspective de décarbonation de l’industrie et du plan « vert » de l’Europe, les métallurgistes s’efforcent de trouver des procédés moins émetteurs de gaz de serre et particulièrement du CO2. Quels sont ces moyens ?

La réduction des oxydes de fer (2)

Les minerais de fer contiennent principalement l’oxyde ferrique Fe2O3. Sa réduction par le charbon s’écrit formellement : 2Fe2O3 + 3C = 3CO + 4Fe. Pour obtenir 224 g de fer, on émet 132 g de CO2.

En réalité, dans le haut fourneau, c’est le monoxyde de carbone CO qui réduit l’oxyde en dessous de 950°C. La combustion du coke (charbon) entretient la réaction et produit aussi du CO qui s’oxyde en CO2, et finalement à la sortie du haut fourneau pour 1 tonne de fonte liquide on relâche au sommet environ 1,8 à 2 t de CO2.

La solution alternative est d’employer un gaz réducteur comportant moins de carbone comme le méthane CH4 ou plus du tout comme le dihydrogène H2.

Les réactions formelles s’écrivent alors :

2Fe2O3 + CH4 = 4Fe + 2 H2O + CO (qui s’oxyde en CO2). Pour 224 g de fer sont émis 36 g de vapeur d’eau et 44 g de CO2, soit 3 fois moins que la réaction avec le carbone. Dans ce procédé de réduction directe par le gaz naturel, on réduit l’émission de 66%.

Pour le dihydrogène : 2 Fe2O3 + 3 H2 = 3 H2O + 4Fe. Pour 224 g de fer on n’émet que 54 g de vapeur d’eau et plus du tout de CO2. Dans ce procédé de réduction directe, on réduit les émissions de CO2 de 100% !

Dans ces deux derniers procédés, on obtient des éponges de minerais pré-réduits dites DRI (Direct Reduction Iron) contenant 80-85% de fer, pas faciles à stocker car poreuses et parfois pyrophoriques (3) qui doivent être compressées sous forme de galets ou briquettes, puis fondues au four électrique à arc, purifiées et transformées en acier.

Et la décarbonation ?

Examinons d’un peu plus près la vertu environnementale de ces réductions directes.

Les sidérurgistes envisagent dans un premier temps d’envoyer dans le four de réduction du méthane qui doit être chauffé avant de réagir et qui permet de diviser par deux l’émission avec de l’ordre de 0,90 à 0, t de CO2/t de métal. Par la suite, est envisagé un mélange de 70% de gaz naturel et 30 % d’hydrogène qui diviserait encore par deux l’émission à 0,5 t de CO2/t d’acier. Plusieurs projets, dont celui d’une jeune start-up GravitHy comme celui de l’usine pilote Hybrit en Suède, visent à utiliser l’hydrogène pur comme gaz réducteur. Il faut environ 50 à 60 kg d’hydrogène pour obtenir un tonne de minerais réduits (DRI).

Se pose alors l’origine de cet hydrogène. Si c’est de l’hydrogène gris issu du steam reforming (4), la production d’un kg de H2 s’accompagne de l’émission de 10 kg de CO2 ; la tonne de DRI correspond alors à 0,5/0,6 t de CO2, ce n’est pas tellement mieux. Si c’est de l’hydrogène obtenu par électrolyse avec le mix électrique français, on est à 3,5 kg CO2/kg H2 soit 0,18/0,21 t de CO2 par tonne de DRI, c’est plus intéressant ; avec le mix électrique allemand on arrive à 1,35/1,6 t de CO2 l’équivalent du haut fourneau ! D’où la nécessité d’opérer avec de l’hydrogène vert avec l’électricité renouvelable ou bleu par capture et stockage du CO2 après reforming (5). Reste le problème du coût pour une tonne de fonte par la voie haut fourneau, on utilise environ 800 kg de coke à 160€ la tonne. Pour une tonne de DRI on utilise 50 à 60 kg d’hydrogène à 1,2€/kg si gris, soit environ 60€, mais à 6€ si vert soit 300 à 350€ ! Surcoût évident. Auquel il faut ajouter, comme dans le cas de la fonte, la purification et la fusion au four électrique des billes ou briquettes de pré-réduits qui demandent encore 350 à 500 kWh par tonne d’acier. Le bilan économique montre que la réduction par hydrogène n’apporte pas de rentabilité pour l’instant et c’est particulièrement critique en 2025 où la sidérurgie européenne est en crise.

La crise

Deux grands sidérurgistes européens viennent d’annoncer des mesures radicales : ArcelorMittal, le licenciement en France de plus de 600 employés et la pause des investissements de plus de 2 milliards d’euros pour la décarbonation de l’acier, ThyssenKrupp en Allemagne parlait de 11.000 licenciements et envisageait le rachat de sa branche acier. Cependant, l’objectif de construire une unité de DRI à Duisburg était toujours prévue avec des subventions de l’État et des Länders de Basse-Saxe et de Sarre pour transformer les hauts fourneaux outre-Rhin en tours de réacteurs DRI à hydrogène. Il faut bien voir que pour cette nouvelle installation qui projette une production de 2 Mt de DRI par an à Duisburg il faudrait 143.000 t d’hydrogène fournies par environ 50 électrolyseurs de 20 MW (6) comme celui qu’installe Air Liquide sur le complexe chimique d’Oberhausen qui occasionneraient une consommation annuelle totale de 7 TWh, à peu près la production d’un réacteur nucléaire pour une électricité bas carbone et un investissement de plus de 1,7 milliard €.

En France, GravitHy qui ambitionne de produire aussi 2 Mt de fer pré-réduit à Fos-sur-Mer avec une tour de réduction de plus de 100 m et sur 75 hectares des dizaines d’électrolyseurs. La start-up évalue la consommation électrique à 6 TWh + 2 TWh pour chauffer l’hydrogène avant réaction, soit la consommation d’une ville de près de 4 millions d’habitants. Avec le plan hydrogène revu à la baisse en avril, il n’est pas sûr que ce projet puisse aboutir à court terme.

Pourquoi ces pauses et arrêts d’investissements ? C’est que l’acier européen est en position difficile pour plusieurs raisons : une faible demande européenne, l’atonie des ventes de voitures due à l’incertitude sur les moteurs thermiques à l’horizon 2035 et aux prix élevés des véhicules électriques, un prix de l’énergie pour les industriels électro-intensifs deux à trois fois plus élevé qu’aux États-Unis et enfin des droits de douane exagérés de la part de l’administration Trump (25% ,50% ?) et une surproduction chinoise pratiquement égale à la production européenne (100 Mt), qui, bloquée outre atlantique, va déferler chez nous à des prix cassés.

Face à cette situation catastrophique, la Commission européenne a enfin réagi en mars avec un « plan acier » : en renouvelant le plan de sauvegarde imposant un quota maximum d’importation d’acier ; en renforçant le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour taxer les importations en fonction de leur empreinte carbone ; en ajustant sa stratégie « anti-contournement » pour empêcher certains pays tiers de rediriger vers l’Europe des tonnages à bas coûts. Elle veut aussi imposer un certain quota d’acier « propre » dans les marchés publics. Quoi qu’il en soit, même si ArcelorMittal a annoncé en mai un investissement de 600 M€ pour un four électrique à Dunkerque, il reste difficile à l’Europe de lutter sur les prix. Alors que le cours de l’acier est en Europe et aux États-Unis de l’ordre de 710 $/t , au départ des ports chinois il est de 450 $/t et les exportations dépassent les 8 Mt/mois. Un dernier rapport de l’OCDE explique comment les exportations chinoises torpillent les efforts de décarbonation de l’acier. La vertu européenne se heurte au mur du réalisme économique. Mais attention, les investissements aux USA largement encouragés, les milliers d’électrolyseurs chinois largement subventionnés, vont bientôt nous submerger d’acier « propre » DRI si, malgré nos poches vides, nous ne prenons pas le train en marche.

Jean-Claude Bernier

Juin 2025

Pour en savoir plus

(1) Les métaux au fil de l’histoire (fiche pédagogique CNHS)

(2) Comment verdir les métaux ?, J.-C. Bernier, éditorial (mediachimie.org)

(3) Zoom sur le classement des substances chimiques en fonction des dangers associés, P. Prudhon et F. Brénon (mediachimie.org)

(4) L’hydrogène, une source d’énergie pour le futur, A. Pichard, O. Garreau et J.-C. Bernier, fiche Chimie et… en fiche (cycle 4) (mediachimie.org)

(5) Qu’est-ce que l’hydrogène « vert » ? F. B"rénon, Question du mois (mediachimie.org)

(6) Zoom sur les derniers résultats de la production d’hydrogène « décarboné », J.-P. Foulon et F. Brénon (mediachimie.org)

Crédit illustration : Duisbourg-Nord - Haut fourneau 2 vu depuis le haut fourneau 5, Ra'ike, Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0

Le vin est obtenu à partir de jus de raisins issus des vendanges et contient des sucres qui, par fermentation réalisée par des levures, produisent de l’alcool. Le « vin sans alcool » officiellement appelé « boisson à base de vin désalcoolisé » est un type de vin fabriqué de manière à ne contenir que de très faibles taux d’alcool. Il ne faut pas le confondre avec le jus de raisin qui est une boisson non fermentée ! Dans L’Union européenne la législation fixe à 7% (i) le taux maximum d’alcool pour avoir ce label. Pour réduire le taux d’alcool, on peut d’abord utiliser des cépages contenant moins de sucre, comme le gewürztraminer ou le muscat pour les raisins blancs, et la syrah ou le merlot pour les vins rouges. On peut aussi utiliser des levures conduisant à des vins moins riches en alcool. Enfin, on peut aussi enlever une partie de l’alcool du vin, et pour cela trois grandes méthodes sont actuellement utilisées.

La distillation sous pression réduite

Pour faire simple, la distillation est basée sur le fait que l’alcool est plus volatil que l’eau et s'élimine préférentiellement lors du chauffage. La pression réduite provoque une diminution de la température d’ébullition, ce qui évite de trop chauffer le vin, ce qui altérerait les propriétés organoleptiques. Le premier brevet de vin désalcoolisé fut déposé en 1908 par Carl Jung en Allemagne sur ce principe. Aujourd’hui, on utilise des colonnes en « acier inox » à garnissage contenant des éléments métalliques disposés en vrac. La pression de l’ordre de 220 mm Hg (0,3 bar environ) permet de ne pas dépasser la température d’ébullition de 30°C (au lieu de 78°C sous pression atmosphérique) ce qui permet d’obtenir un vin ne dépassant pas 7% d’alcool. Si l’on veut abaisser le taux à des valeurs plus basses, il suffit de diminuer la valeur de la pression. La méthode est économique et écologique (peu d’eau de refroidissement utilisée).

La technique de l’osmose inverse

Schématiquement, elle permet de séparer, à travers une membrane spécifique de microfiltration sous une pression supérieure cette fois à la pression atmosphérique, l’alcool et l’eau des autres composés du vin. L’osmoseur est en « acier inox » et les membranes utilisées sont enroulées en spirale, ce qui permet d’atteindre des débits de 1000 L/h. On obtient à l’issue de cette filtration l’eau et l’alcool, et la partie non filtrée contient les molécules dites organoleptiques. Pour diminuer le taux d’alcool à la valeur souhaitée, on réalise ensuite, comme précédemment, une distillation du mélange eau-alcool pour éliminer l’alcool (voir figure 1). À la fin on ajoute les autres composés qui n’ont pas été filtrées par osmose. Cette technologie est plus douce que la précédente et sert de protocole de référence pour les études médicinales des vins désalcoolisés. Elle est réservée plutôt aux vins blancs.

Figure 1 : Couplage OI ou NF avec soit la distillation soit un contacteur à membrane. (OI = osmose inverse ; NF = NanoFiltration).

Source : https://lavigneetlevinwordpresscom.wordpress.com/partie-ii/

La technique à cônes rotatifs

Elle utilise le principe de distillation sous pression réduite réalisée cette fois dans des colonnes en « acier inox » avec des ailettes fixées alternativement sur la paroi et sur l’arbre de rotation. La rotation entraîne la formation d’un film continu de liquide tout le long de la colonne. Le temps de séjour du liquide dans la colonne est de 20 secondes, ce qui permet à des colonnes industrielles d’avoir un débit de 100 L/h. Cette technologie est très efficace et permet de désalcooliser un vin jusqu’à une teneur de 0,02 % en alcool (voir figure 2) .

Figure 2 : Description succincte du procédé utilisant une colonne à cônes rotatifs.

Le liquide progresse, cône par cône, du haut vers le bas de la colonne en s’appauvrissant en alcool.

Schéma construit à partir de la page dédiée de la société Flavourtech(ii).

En conclusion, la consommation mondiale du vin sans alcool devient à la mode, elle augmente de 10 % par an et le chiffre d’affaires a dépassé les 5 milliards de dollars en 2024. Les vins « bio » sans alcool pourront aussi être autorisés par l’Europe sans doute à partir de 2025.

Pour en savoir plus sur les règles relatives et l'étiquetage des vins désalcoolisés on peut consulter le site du ministère de l’Économie et des Finances(iii).

Jean-Pierre Foulon

(i) Il s’agit d’un pourcentage volumique. Ainsi dans 100 mL d’un vin à 7% d’alcool il y 7 mL d’alcool.

(ii) https://flavourtech.com/products/spinning-cone-column/

(iii) Désalcoolisation des vins – quelles sont les règles relatives à l’élaboration et à l’étiquetage des produits ? sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.

Crédit illustration : NartGraphic / Adobe Stock

Les internationaux de tennis de France ont commencé et la petite balle jaune (1) va subir des frappes par des raquettes de plus en plus performantes et des rebondissements sur la terre battue, symbole incontournable de Roland-Garros.

La balle jaune

Rappelons que c'est une petite sphère de 57 grammes et de 6,5 centimètres de diamètre qui, lors des 4 millièmes de seconde de contact avec le tamis, se transforme en une galette de 2 centimètres d'épaisseur. Il faut donc qu'elle ait une fameuse élasticité. C'est pourquoi le cœur de la balle de tennis est constitué de deux hémisphères de caoutchouc naturel (2) d'épaisseur de 2 à 6 millimètres, vulcanisé avec du soufre et moulés à chaud avec des durcisseurs. Une fois ces deux coques collées par un adhésif élastomère, elles sont contrecollées par des bandes de feutre à base de fibres de coton, laine et nylon (3) et traitées pour être rendues hydrophobes. Ce feutre est de couleur jaune fluo, la couleur optique la mieux visible à l'œil nu et à la télévision.

Une balle de compétition homologuée, lâchée d'une hauteur de 2,54 m (100 inches), doit rebondir à une hauteur comprise entre 135 et 147 cm. Pour donner plus de dureté et plus de rebond, les fabricants mettent de l'air ou de l'azote sous pression à l'intérieur de la balle. L'enveloppe n'étant pas totalement étanche, les balles sont changées tous les neuf jeux par précaution dans les grands tournois.

Plus de 60 000 balles sont utilisées durant le tournoi de Roland-Garros. Détail quasi écologique, une société britannique HearO recycle les balles du tournoi de Wimbledon, destinées à la poubelle, en enceintes connectées Bluetooth équipées d'un haut-parleur. Parfois agrémentées de la signature d'un grand champion, elles vont sûrement devenir « collector ».

La raquette

En tennis la raquette est constituée d'un cadre sur lequel sont tendues des cordes souvent en nylon avec une tension du cordage(i), exprimée en kilogrammes, qui monte en fonction du classement du joueur ! Si pour nous elle est d'une dizaine de kilogrammes, pour de grands joueurs comme Nadal ou Djokovic elle peut atteindre 20 à 30 kg ! C'est dire que le cadre doit être particulièrement solide. Il y a longtemps qu'on a abandonné le bois et les cordes en boyau. Maintenant, le cadre est en matériau composite (4) associant une résine polyester et des fibres de carbone. La conception est très soignée car la raquette ne doit pas vibrer au bras du joueur qui serait alors victime rapidement d'un « tennis elbow ».

On modélise une raquette idéale via une image numérique sur ordinateur en prenant en compte les caractéristiques physiques, centre de gravité, poids, tenue du manche… qui vont être cruciales au moment de l'impact de la balle sur le tamis. La miniaturisation des capteurs électroniques permet à certaines raquettes d'entraînement de transmettre la force appliquée, le lift, l'amorti, le smash sur ordinateur ou sur smartphone. Mieux encore pour l'entraînement, un compétiteur inattendu s'invite sur les courts : mis au point par T-Apex, une société américaine, le robot lanceur Tenniix, d'une capacité de 100 balles, est capable de suivre un adversaire à un rythme dément. Doté d'intelligence artificielle, il peut tourner à 360° avec des tirs croisés ou du même côté, faire des lobs jusqu'à plus de 8 mètres, des engagements à 120 km/h, alors que la force transmise à la raquette par des professionnels peut propulser la balle à des vitesses qui dépassent parfois 200 km/h. On peut lui adjoindre un système d'écoute qui lui permet de savoir où est son adversaire. Si de cette façon on peut se passer d'un « sparring partner(ii) », on ne fera pas l'économie d'un ramasseur de balles !

Le sol du terrain

La couleur ocre des terrains de Roland-Garros est caractéristique des tournois méditerranéens. À Paris, le terrain des courts est composé de couches successives : d'abord une couche de cailloux de 30 cm parsemée de drains pour l'élimination de l'eau, recouverte d'une couche de mâchefer (silicates mixtes Ca/Fe) de 7 à 8 cm, puis d'une couche de calcaire broyé (CaCO3) de 7 cm et enfin une couche de brique pilée rouge de 2 mm en surface.

Cette surface extrêmement sophistiquée est dite lente par rapport au gazon ou aux revêtements plastiques. Elle permet des échanges plus longs avec des lifts, des slices ou des amortis et demande une bonne maîtrise des glissades sur terre battue.

L'entretien des sols est primordial : le matin, débâchage et balayage ; entre chaque set, passage d'un filet et balayage ; et à la fin des matchs, filet, balayage et arrosage. Lors des pluies, le bâchage du court est nécessaire. Au total, c'est près de 100 personnes qui sont dévolues à l'entretien des courts durant les 3 semaines du tournoi.

Le toit

Pour éviter les pauses intempestives lors d'averses ou de pluies où les joueurs et le public sont contraints de s'arrêter et d'attendre, après le court principal Philippe-Chatrier, c'est le court Suzanne-Lenglen qui a été couvert en 2024. En hommage à cette championne élégante qui jouait dans les années 30 avec une jupe plissée blanche, l'architecte Dominique Perrault a voulu un toit rétractable en toile blanche plissée qui se déploie sur toute la longueur du court. Il a fallu des travaux gigantesques qui se sont étalés sur 3 ans avec une base de 4 massifs de béton reposant sur 70 micropieux. La charpente culmine à 16,5 mètres et le poids total de la structure-support en acier est de 1.200 tonnes. 76 moteurs électriques déploient en moins de 15 minutes les 19 modules de toile tendus en forme de V pour couvrir une surface d'environ 4.200 m2. La toile blanche en PTFE (polytétrafluoroéthylène) (5) allie à une bonne transmission lumineuse, une bonne protection aux intempéries, une bonne résistance au froid et à la chaleur, une excellente robustesse et lui permet de résister aux pliements et repliements répétés.

Alors, bon tournoi ! Vibrez bien lors des matchs, encouragez les joueurs et les joueuses, soit sur les gradins si vous êtes à Paris, soit devant l'écran, suivez la balle jaune et rappelez-vous bien que dans l'air, sur la raquette, sur le sol, elle promène toujours un peu de chimie.

Jean-Claude Bernier et Françoise Brénon

29 mai 2025

(i) La tension de cordage correspond au poids nécessaire pour tendre la corde de part et d’autre du cadre de la raquette. La tension de cordage s’exprime dans le monde du tennis en kg.

(ii) sparring partner = partenaire d'entraînement

Pour en savoir plus

(1) La petite balle jaune, J.-C. Bernier, éditorial (Mediachimie.org)

(2) L’élasticité du caoutchouc, G. Weill, BUP n°639 (1981) p. 321-327

(3) La grande aventure des polyamides, J.-C. Bernier et R. A. Jacquesy, L’Actualité Chimique n° 360-361 (février-mars 2012) p. 11-12

(4) 4.a. Les matériaux dans le sport, (r)évolutionnaires ! P. Bray, O. Garreau et J.-C. Bernier, Chimie et… en fiches (collège) (Mediachimie.org)

4.b. Les matériaux composites dans le sport, Y. Rémond et JF. Caron, La chimie et le sport, EDP Sciences (2011) p. 195

4.c. Le rôle des matériaux composites dans les performances sportives, Y. Rémond, Colloque Chimie et Sports en cette Année Olympique et Paralympique (février 2024)

4.d. Les matériaux de la performance C. Agouridas, J.-C. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, La chimie dans le sport, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences (2014)

(5) Polytétrafluoroéthylène/ PTFE, Produits du jour de la Société Chimique de France

Crédit illustration : Nazmulkn / Adobe Stock

La première révolution industrielle a commencé en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. L’ingénieur Gabriel Jars voyage à travers l’Europe afin de rechercher les innovations des procédés métallurgiques. Il lie théorie et pratique en rédigeant des comptes rendus et en mettant en œuvre ces techniques au Creusot dans une usine qui existe toujours.

Vidéo du mois : Gabriel Jars et la métallurgie

La manipulation et le stockage des substances chimiques répondent à des règles strictes et pour cela il est essentiel de les caractériser.

En fonction des propriétés physico-chimiques et des propriétés toxicologiques et éco-toxicologiques, les substances sont classées et étiquetées suivant des critères et symboles définis au niveau européen par le règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging ou Classification, étiquetage et emballage) en cohérence avec le Système Général Harmonisé (SHG) reconnu internationalement. […]

Accédez au Zoom sur le classement des substances chimiques en fonction des dangers associés

Crédit illustration : Image par Denny Franzkowiak / Pixabay

Incohérent, irréaliste, niveau indigne d’une production des services de l’État… On n’avait pas l’habitude de voir une publication du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Énergie descendue en flammes par les spécialistes de l’énergie de l’Académie des sciences (1). De quoi s’agit-il ? Tout simplement du projet de décret que le gouvernement doit adopter concernant « la programmation pluriannuelle de l’énergie » (PPE3) qui doit engager la France pour les 10 prochaines années jusqu’en 2035 et entrainer des investissements de plusieurs centaines de milliards d’euros.

Que lui reprochent les académiciens ?

Tout d’abord la non prise en compte des remarques et corrections que l’Académie avait soumises en décembre 2024, qui relevait déjà un manque de cohérence sur les valeurs de consommation visées en 2035 : 429, 500 ou 600TWh, laquelle prendre parmi ces divers chiffres ? Des objectifs de production irréalistes et excessifs, en contradiction avec les prévisions qui s’observent non seulement en France, mais dans tous les pays européens avec des besoins qui diminuent depuis 2017.

Si l’Académie soutient une production nucléaire substantielle (300 à 400 TWh) d’énergie bas-carbone à la fois massive et pilotable, elle juge inquiétante voire irresponsable l’augmentation inconsidérée des énergies solaires et éoliennes intermittentes largement multipliées par 3 entre 2023 et 2035 (73 TWh à 270 TWh). Elle souligne de ce fait un excédent d’offre de plus de 100 TWh avec un taux d’électricité non pilotable excessif proche de 40% qui exigerait des capacités de stockage non disponibles y compris en 2035, une priorité sur le réseau de distribution qui entrainera une volatilité des prix considérable avec de périodes de prix très élevés puis négatifs, mortelles pour les couts d’acheminement et de conduite de l’électronucléaire.

Le comité de l’Académie en profite pour rappeler l’avis du Haut-Commissaire à l’Énergie Atomique et du Haut Conseil pour le Climat regrettant aussi que le texte de la PPE ne soit pas accompagné d’une analyse approfondie des coûts et financements des solutions et des divers scénarios recommandés ou alternatifs.

Marc Fontecave, président du comité de prospective en énergie de l’Académie, en profite pour rappeler que la France avec seulement 29% d’énergie intermittente est recordman des exportations (89 TWh), avec un mix électrique qui n’émet que 21,3 g de CO2eq/KWh. À comparer à nos voisins allemands qui avec une part de production solaire et éolienne de 45% affiche une émission de 350 g CO2eq/KWh soit 17 fois plus !

En dehors de la réécriture du texte soumis, l’académie recommande :

- une mise en cohérence des évolutions de la consommation d’énergie

- des capacités pilotables en adéquation avec la puissance appelée

- le renforcement des réseaux électriques

- un effort de recherche technologique sur des moyens de stockage important et peu couteux

- enfin une approche plus réfléchie de la balance production énergie décarbonée et besoins d’électrification.

À titre personnel, je suis sidéré qu’un document de type décret contienne tant d’incohérences et montre aussi peu de réflexions sur les moyens de production énergétique. Sur le site du Ministère de la transition écologique on note que la PPE a fait l’objet d’une consultation nationale avec des dizaines de milliers d’internautes et plus de 7000 contributions ! On ne peut alors que regretter que les contributions de conseils nationaux, de grands experts et de scientifiques spécialistes de l’énergie ne s’y retrouvent pas. J’imagine donc que les 7000 contributions venaient de particuliers peu au courant de la question ou de militants d’une idéologie particulière. C’est un peu comme si on demandait aux jeunes élèves de CP à se prononcer sur la programmation de l’enseignement secondaire. Je n’oublie pas que dans un sondage de 2023 une bonne majorité de Français pensaient que l’électronucléaire émettait énormément de CO2 ! Je pense cependant que les rédacteurs du ministère avaient connaissance des tableaux d’intensité carbone de l’ADEME et du GIEC. Je leur rappelle le tableau ci-dessous qui montre l’inanité de remplacer le nucléaire par l’éolien et le solaire (surtout majoritairement avec des panneaux chinois) qui ont une intensité carbone 2 à 10 fois plus élevée !

J’apprécie qu’une trentaine de scientifiques, et non des moindres, certains ou certaines ayant ou ayant eu des responsabilités considérables, aient souligné la pauvreté sinon les erreurs d’un projet de décret engageant la politique énergétique de la France pour les 10 prochaines années. Il convenait de sonner la charge contre les zozos des cabinets ministériels qui conduisent depuis plus de 20 ans une politique énergétique de gribouille.

Tableau de l’intensité Carbone des différentes sources énergétiques en grammes de CO2eq/KWh

| source | nucléaire | hydroélectrique | éolien | solaire | fioul | charbon |

| GIEC | 5 | 11 | 13 | 30 | 900 | 980 |

| ADEME | 4 | 6 | 15 | 43 (chinois) | 980 | 1080 |

Jean-Claude Bernier

avril 2025

(1) Académie des sciences : avis de l’Académie des sciences sur la version révisée de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) 8 avril 2025

Crédit illustration : David Monniaux, Barrage de Monteynard (Isère, France), Wikimedia commons, licence CC BY-SA 2.5

Il y a quelques années, de nombreuses critiques relatives aux déplacements en avion avaient même appelé au boycott des déplacements aériens. Ces critiques n’étaient pas dénuées de fondement puisque par passager et par kilomètre en avion l’émission était de 140 g de CO2 à comparer aux 3,2 g par TGV. Cela avait amené des États à souhaiter supprimer un certain nombre de vols domestiques lorsque la liaison par rail était tout aussi rapide. Face à ces mesures, paradoxalement, les experts de l’aéronautique prévoyaient au contraire une augmentation du trafic mondial confirmé lors de l’après-COVID avec des chiffres sans appel de 8 milliards de passagers attendus en 2040 contre 4,4 milliards en 2019, et l’arrivée de 40 000 avions neufs dont plus de 18 000 pour remplacer les appareils en fin de vie.

Au niveau mondial, le secteur aérien contribue à quelque 3% des émissions de CO2 (1). Dans un élan louable avant 2020, les 193 États de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), se donnaient comme objectif 0% d’émission en 2050. En 2023, cette même organisation était d’accord pour réduire de 5% les émissions d’ici 2030, en recourant au remplacement du kérosène issu du pétrole par des carburants durables appelés SAF (pour Sustainable Aviation Fuels). Pour sa part, dans la foulée, la Commission européenne dans sa directive « ReFuelEU Aviation » souhaitait que les compagnies de transport aérien incorporent des quantités croissantes de SAF dans le kérosène, 2% en 2024 et 6% en 2030. Bémol en 2025 : l’A4E, association regroupant les principales compagnies aériennes européennes, a tenu le 27 mars à Bruxelles une conférence de presse pour contester ces objectifs européens d’incorporation et dénoncer le calendrier irréaliste compte tenu des faibles quantités de SAF disponibles et de leur prix 3 à 4 fois plus cher que le kérosène. Est-ce un nouveau coup de boutoir contre les règles environnementales européennes face à la concurrence internationale ? Essayons d’y voir clair et quelles sont les pistes d’économie ?

Le poids

Faire voler un plus lourd que l’air ce n’est pas facile, il faut de l’énergie pour le faire décoller et voler sur de longs parcours. Quelques dizaines de kilogrammes en moins permettent d’économiser des litres de carburant. Le remplacement progressif de l’aluminium et des métaux (2) par les matériaux composites en polyesters et fibres de carbone comme dans l’A350 d’Airbus où ces matériaux représentent plus de 50% du poids permet d’économiser environ 20% de la consommation (3). Le remplacement du métal des structures des 156 sièges par un alliage de magnésium sur un A319 permet de gagner plus de 500 kilogrammes. EasyJet a fait repeindre une partie de sa flotte avec une peinture ultra légère ne nécessitant plus de nombreuses couches et permettant l’économie de 1300 tonnes de carburant. Cette même compagnie EasyJet a aussi une politique tarifaire pour les bagages et qui consiste à faire payer plus au-delà d’un certain poids et taille. « Voyager léger », c’est le slogan.

Plus sérieux, la fabrication additive des pièces complexes en composite et le remplacement des polymères thermodurcissables par des thermoplastiques recyclables et surtout permettant de souder ces pièces en évitant l’usage de rivets en métal est un progrès. Le couplage de ces nouvelles méthodes de fabrication permettrait encore une réduction supplémentaire de 6% de la consommation.

Les moteurs

On est assez loin pour l’aviation civile du moteur à pistons et à hélice. L’essentiel des flottes long courrier est équipée de turboréacteurs dont les dimensions ont progressé avec leur puissance. Le leader de la construction de ces moteurs est un franco-américain GE Aviation/Safran qui équipe la plupart des nouveaux avions de ligne Airbus et Boeing (4). Ces moteurs comprennent une soufflante qui comprime l’air à l’avant d’une turbine de combustion avec des pales tournant à très haute température (1200°C) en alliages spéciaux et bientôt en CMC (composites céramiques). Les moteurs CFM 56 des Boeing 747 ont été remplacés par les moteurs LEAP pour l’A320 et Boeing737 permettant d’économiser 25% de carburant. Le dernier, le CFM Rise qui sera opérationnel en 2030, comporte déjà de nombreuses pièces fabriquées en 3D, des pales de soufflantes en composites carbone et des aubes de turbines en céramiques composites. Il sera révolutionnaire dans la mesure où les pales de la soufflante ne seront plus carénées et apparaîtront comme des hélices en avant du turboréacteur. Il devrait permettre un meilleur rendement capable d’économiser encore 20% de plus.

Si sur un gros 747, on estimait par passager la consommation à 3 L/100 km sur un A320 à environ 2,8 L/100 km et sur un A350 à 2,5 L/100 km dans les futurs avions avec le nouveau moteur CFM Rise on devrait être aux environs de 2 L/100 km dépendant bien sûr de la taille de l’avion et du nombre de passagers. Safran Electrical & Power vient en février d’obtenir la certification par l’EASA de son moteur électrique ENGINeUS 100 qui est un concentré d’innovation avec l’électronique de puissance qui contrôle son fonctionnement. Autre atout, sa compacité : il affiche une puissance de 125 kW avec un rapport poids puissance de 5 kW/kg. Il est produit à Niort (79) et au Royaume-Uni à un rythme qui sera de 1000 unités par an et s’adapte bien à l’aviation légère 100% électrique pour 1 à 3 passagers, aux avions hybrides pour 19 passagers, etc. (5) Déjà plus de huit compagnies ont passé commande.

Les carburants alternatifs

Les carburants d’aviation durable (Sustainable Aviation Fuel, SAF) neutres en carbone, peuvent être produits suivant 4 grands procédés chimiques (6) :

- les procédés oléochimiques de transformation des huiles végétales, animales, usagées ou non, par hydrogénation (HEFA)

- les procédés biochimiques transformant le sucre en éthanol (ATJ)

- les procédés thermochimiques par gazéification des déchets organiques et Fischer-Tropsch (FT)

- les procédés synthétiques à partir de CO2 et hydrogène (Fischer-Tropsch ou méthanol)

Dans tous les cas les SAF doivent être certifiés par les organismes internationaux de normalisation ASTM pour une utilisation sûre dans le domaine aérien et par l’OACI.

Pour l’instant, en 2025 en France, la voie Fischer-Tropsch est étudiée par Elyse Energy à partir de déchets lignocellulosiques du bois et hydrogénation, la voie ATJ à partir du sucre et de cellulose par Futurol et Global Energy permet d’obtenir un SAF qui a été testé en mars par Safran Aircraft. Seul le procédé HEFA est arrivé au stade industriel notamment en Europe par les sociétés Neste et TotalEnergies. Avant que la bioraffinerie de Grand-Puits soit mise en service en 2025, TotalEnergies jongle sur plusieurs sites, avec la raffinerie de La Mède (13) où arrivent les graisses animales et huiles usagées. Elles y sont prétraitées puis hydrogénées grâce à l’hydrogène venant de l’unité de reformage voisine, puis passent dans l’unité d’isomérisation. Pour séparer le carburant pour l’aviation, il manque un étage de distillation à la Mède, donc le HVO part en Normandie à Oudalle (76) pour obtenir le SAF propre qui est ensuite envoyé à Bordeaux (33), d’où partent les citernes alimentant les aéroports. Ce SAF n'est pas encore complétement neutre en carbone car il y a encore 25% d’huiles végétales de colza et l’hydrogène n’est pas « vert » ! Justement l’hydrogène, me direz-vous ? (7) Pour l’instant le kilogramme d’hydrogène vert vaut à peu près 12 fois le prix du litre de kérosène et Airbus vient d’annoncer qu’il retarde la mise au point de son avion à l’hydrogène ZEROe, devant l’incertitude des infrastructures d’alimentation de ce carburant aux aéroports, c’est montrer que la propulsion aérienne à l’hydrogène n’est pas encore mûre.

Conclusion

Les compagnies aériennes ont raison de dire que les objectifs de réduction des émissions ne seront pas tenus en 2050. Au-delà des annonces et des vols de démonstration, plus médiatiques qu’efficaces, les obstacles sont multiples. Même avec un taux d’incorporation des SAF de 6% en 2030, la production sera largement insuffisante, le procédé d’hydrogénation toujours nécessaire n’est pour l’instant pas nourri d’hydrogène issu de l’électrolyse de l’eau et d’électricité durable. Malgré les efforts d’Airbus et de Boeing, les nouveaux appareils sont livrés au compte-gouttes, empêchant les compagnies d’utiliser les dernières innovations économes en carburant et laissant vieillir leurs flottes. Contrairement à d’autres secteurs de la transition énergétique, l’aviation ne bénéficie pas de subventions mais au contraire de nouvelles taxes frappent le transport aérien.

Devant les doutes sur les ressources et la collecte des millions de tonnes de déchets lipidiques et de biomasse, les investissements dans les filières de HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) hésitent et l’engagement d’achat des compagnies aériennes manque. Devant ce cercle vicieux, des experts thermodynamiciens soulignent de plus que la collecte, le prétraitement, l’électrolyse de l’eau, la demande d’énergie pour le raffinage, sont loin d’être négligeables et qu’il conviendrait de faire le bilan carbone de ces SAF. Alors que faire ? Avant de prendre l’avion, faites donc un régime pour maigrir, prenez un petit baluchon très léger, assurez-vous de l’âge récent de l’appareil, sinon prenez le TGV, bien sûr pour New-York ça prendra du temps !

Jean-Claude Bernier

Avril 2025

Pour en savoir plus

(1) Hydrogène, optimisation énergétique et sobriété : l’avenir de l’aviation, P. Labarbe, Fiche Chimie et… en fiches lycées (Mediachimie.org)

(2) Dernières avancées dans les alliages d’aluminium pour applications aéronautiques, T. Warner, colloque Chimie, aéronautique et espace, Fondation de la Maison de la Chimie (novembre 2017)

(3) Les nouveaux matériaux composites pour l’aéronautique, V. Aerts, colloque Chimie, aéronautique et espace, Fondation de la Maison de la Chimie (novembre 2017)

(4) La combustion et les défis de la propulsion aéronautique et spatiale, S. Candel, Colloque Chimie et transports, Fondation de la Maison de la Chimie (avril 2013)

(5) La chimie s’envoie en l’air, J.-C. Bernier, L’Actualité chimique n° 424 (décembre 2017)

(6) La chimie, une solution pour l’avion de demain ?, A. Charles, N. Baffier et J.-C. Bernier, fiche Chimie et… en fiches cycle 4 (Mediachimie.org)

(7) Allons-nous voler à l’hydrogène ? L’évolution du transport aérien, J.-C. Bernier et F. Brénon, éditorial juillet 2021 (Mediachimie.org)

Crédit illustration : Niklas Jeromin / Pexels, libre d'utilisation

L’impression 3D encore appelée couramment Fabrication Additive (FA) a quitté le domaine du prototypage dans les années 1980 pour gagner le domaine industriel et même le domaine ludique après les années 2000. Elle consiste à réaliser des pièces en 3 dimensions par ajouts successifs de couches de matières principalement des polymères ou des métaux. Elle s’oppose donc à la fabrication soustractive dont le principe est de retirer de la matière à une pièce préalablement moulée (1).

Elle présente de multiples avantages : elle repousse les limites de la technologie en réalisant des formes complexes jusqu’ici irréalisables par moulage ou forgeage, elle permet d’optimiser la quantité de matière première et donc de réduire les coûts et elle permet aussi de réduire les déchets.

Quels sont les procédés de Fabrications Additives ?

Le principe repose sur celui des imprimantes à jet d’encre que l’on retrouve dans tous les bureaux, sauf qu’ici on ne projette plus d’encre chargée en noir de carbone mais un polymère fondu ou une poudre métallique. De même, la buse de projection ne se promène plus de droite à gauche au-dessus du papier (2D), mais elle est animée d’un mouvement vertical au-dessus d’un plateau qui bouge horizontalement (3D).

- FDM (Fused Deposition Modelling) est le procédé le plus connu. L’imprimante est alimentée par un filament de moins d’un millimètre de diamètre d’un thermoplastique qui passe dans une buse chauffée à environ 150° à 250°C. Commandés par un logiciel qui contient les données géométriques de l’objet à fabriquer, les mouvements du plateau et de la buse construisent l’objet couche après couche. Des bobines de fils de PLA (acide polylactique) biodégradable, d’ABS (acrylonitrile butadiène styrène) ou de PET (polyéthylène téréphtalate basse et haute densité) sont maintenant disponibles très couramment chez les industriels des polymères et en 2009 l’expiration des brevets FDM popularise cette technique et lui donne un fort développement.

- Autres types de procédés dérivés du FDM :

- FTI (Film Transfer Imaging) utilise un photopolymère ; après dépôt on illumine avec des lampes infrarouges ou un laser UV pour durcir les couches de résine (SLA StéreoLithography Apparatus) ;

- MJM (Modelage à Jets Multiples) dispose de plusieurs buses et des arrivées de mélanges pour avoir des couches de polypropylène et d’acrylates ;

- SLS (Selective Laser Sintering) quitte le domaine des polymères pour la métallurgie. Des couches successives de poudres de métal (aluminium, acier, titane…) sont déposées et sont frittées par un laser IR de puissance (2). Avec les brevets sur le SLS qui ont expiré en 2014, nombre d’entreprises se sont lancées avec des ateliers entiers d’imprimantes à la fabrication de pièces complexes en petites séries pour l’automobile, l’aéronautique et le spatial.

- Autres types dérivés du SLS :

- le SLM (Selective Laser Melting) : on fait fondre à haute température le fil métallique et on dépose des couches de métal fondu.

- le WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) est un peu une déviation de la soudure à l’arc, puisque le fil est une électrode mise en fusion par arc électrique et le métal fondu est déposé couche après couche. Ce procédé s’est fortement développé depuis 2020.

- le MBJ (Metal Binder Jetting), une nouvelle variante, consiste à projeter des gouttes de liants sur un lit de poudre métallique pour l’agglomérer, puis à passer la pièce dans un four de frittage ; le liant est alors brûlé et la pièce consolidée. L’avantage est que l’impression se fait à température ordinaire, et que l’on peut en faire des centaines en même temps : c’est la voie conduisant aux grandes séries.

Les applications

Les applications sont nombreuses.

Beaucoup de petites pièces d’électroménager sont fabriquées en plastique (polyéthylène, rilsan, nylon). Une fois le logiciel d’impression configuré, les imprimantes alimentées par des bobines de résines fonctionnent toutes seules ; la main d’œuvre est réduite ainsi que les coûts de fabrication. Dans les années 2000, la baisse des prix sur les imprimantes grand public de 200 € à 600 € et la possibilité de mutualiser des scanners 3D et des logiciels d’impression gratuits ont multiplié les « fab lab » dans les établissements d’enseignement ou les maisons de la culture. Après quelques années d’emballement, la FA s’est plutôt développée dans l’industrie et le « hobby » est devenu un épiphénomène.

En métallurgie et en matériaux composites, de nombreuses industries l’utilisent soit en sous-traitant à des ateliers spécialisés en FA, soit en interne pour des pièces complexes comme les hélices creuses pour les bâtiments de Naval Group fabriquées par WAAM ; ceci permet de réduire les stocks et les délais d’approvisionnement. Autre exemple : Constellium, le leader français sur l’aluminium commercialise une poudre d’aluminium Aheadd® CP1 étudiée spécialement pour les pièces des bolides de F1.

Dans le sport (3), pour la chaussure tout terrain de rugby et de football « Shark ONE », la semelle, les renforts et la forme ont été imprimés en 3D en PA11 (polyamide 11 ou rilsan) et Pebax® (constitué de blocs de polyamide et de polyéther), des matières éco-responsables de la société Arkema.

En défense, l’armée américaine a développé des mini-usines qui se déplacent sur le terrain avec des imprimantes 3D pour la fabrication de pièces cassées ou manquantes dans l’armement des armées sur le front. En Ukraine, des drones civils ont été modifiés pour porter des charges et de l’armement.

On se rappelle qu’au milieu des années 2000 un logiciel et les données 3D ont été mis sur le Net par un étudiant américain permettant de fabriquer un révolver presque en totalité en plastique et tirant de vraies balles. En 2025, les spécialistes de la lutte anti-terroriste nous mettent en garde sur la facilité et la disponibilité de telles fabrications sur la toile ou sur les réseaux sociaux à des fins criminelles.

Dans le domaine médical, l’extrapolation du prototypage rapide utilisé depuis plus de 30 ans a été un réel progrès pour l’odontologie et la chirurgie. À l’aide des images de l’IRM, on peut fabriquer des prothèses sur mesure et précises, même complexes (mâchoires, articulations de hanches, genoux…) assez rapidement et parfois en temps réel.

On est près de la science-fiction quand on parle d’impression d’organes humains.

Une société lyonnaise s’appuyant sur des découvertes du CNRS imprime de la peau (4). On prépare d’abord la bio-encre avec des cellules de peau, de la gélatine, un peu d’alginate et de fibrinogène. On passe ensuite à l’impression sur un support en atmosphère stérile puis dans un incubateur durant 21 jours. On imprime ensuite le derme par-dessus avec la même encre. Cette peau imprimée peut servir aux essais des firmes biopharmaceutiques pour les crèmes et cosmétiques, évitant les tests sur animaux.

La construction n’est pas en reste. La fabrication additive permet de construire des bâtiments. Un très beau projet réalisé en 2024 sur les composites résine–bois regroupant deux industriels de la charpente et de la FA, en collaboration avec l’École du Bois d’Épinal et l’École d’Architecture de Nancy ,vise à réaliser la première machine de « stratoconception » de 20 à 30 mètres pour des halls ou salles de sports.

Quels défis pour la FA ?

L’impression plastique continue à se développer mais elle doit tenir compte du recyclage des fils polymères dans une démarche d’économie circulaire menée par les chimistes. Les procédés de la FA sont ceux qui ont le moins d’impacts sur l’environnement, moins de matière, pas de déchets. Mais lors de la conception des logiciels d’impression, les algorithmes de l’intelligence artificielle peuvent optimiser les structures des pièces à fabriquer, en vue de performances spécifiques. Cette nouvelle application de l’IA commence à diffuser.

Le dernier défi à relever concerne la formation et le recrutement car on demande de plus en plus de compétences (5) dans ce domaine où chimie, polymères et matériaux sont les mots-clés pour cette industrie 4.0. Des salons sont consacrés à l’impression 3D où des acteurs du secteur présentent leurs réalisations et recrutent, comme le salon 3D Print à Lyon, par exemple.

Jean-Claude Bernier et l’équipe Question du mois

Pour en savoir plus

(1) La 3D, troisième révolution industrielle ?, J.-Cl. Bernier L'Actualité Chimique (juillet 2015)

(2) Le Laser en contexte industriel : une palette d’applications étonnantes, T. Engel, Colloque Chimie et lumière, Fondation de la Maison de la Chimie (février 2020)

(3) Le rôle des matériaux composites dans les performances sportives, Y. Rémond, Colloque Chimie et Sports en cette Année Olympique et Paralympique, Fondation de la Maison de la Chimie (février 2024)

(4) L’impression fait peau neuve, J. Leyes et B.Robert, Grand Prix Jeunes Journalistes de la Chimie 2018 (vidéo et article)

(5) Voir l’Espace Métiers de Mediachimie

Crédit illustration : capture vidéo L’impression fait peau neuve, J. Leyes et B.Robert, Grand Prix Jeunes Journalistes de la Chimie 2018

Vidéo du mois : Eva Ekeblad et la pomme de terre

Le 10 juillet 1724, en Suède, nait Eva de La Gardie, plus connue sous le nom de son époux Eva Ekeblad. Elle côtoie les paysans, cherche un moyen de lutter contre les famines et propose de généraliser la culture de la pomme de terre. Cette dernière a été introduite en Suède en 1658 par le naturaliste Olof Rudbeck (1630-1702) dans le jardin botanique d’Uppsala.

Mediachimie a créé pour vous des vidéos passionnantes et riches d’informations sur des anecdotes historiques relatives à la chimie. Retrouvez chaque mois une nouvelle vidéo.

Le 25 mars dernier, le jury du Grand Prix des Jeunes Journalistes de la Chimie (GPJJC) s'est réuni et a procédé à la sélection des 4 binômes de l’édition 2025 du concours, parmi un total de 17 dossiers de candidature.

Les 4 dossiers retenus sont :

- La Paléoprotéomique. Maël BREHONNET - Athéna SALHI-IJBA - Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine

- Les parfums de synthèse. Élisa LENGLART--LECONTE - Élisa MARUENDA - École de Journalisme de Grenoble - ELISAS_EJDG

- Remplacer le sucre : l’édulcorant idéal existe-t-il ? Emma BARETS - Adèle LEBRUN - Institut pratique du journalisme (IPJ) de Dauphine PSL

- Détruire les PFAS grâce à la chimie. Arthur BAUDIN - Noé MEGEL - Institut français de presse (IFP-Panthéon-Assas)

La prochaine étape sera la rencontre avec le jury le 9 avril prochain à la Fondation, puis deux mois d’investigations pour produire un article et une vidéo.

Rendez-vous en juin pour visionner et lire les productions et surtout connaître le binôme vainqueur du GPJJC 2025 (remise des grands prix le 26 juin à la Fondation de la Maison de la chimie).

Pour information, ci-dessous les membres du Jury :

Françoise BELLANGER

Chaine L’esprit Sorcier TV

Vincent BORDENAVE

Le Figaro - Sciences et Médecine

Carole CHATELAIN

Journaliste Scientifique

Alain COINE

Ancien Délégué Général d’Universcience Partenaires

Bernard MEUNIER

Directeur de recherche émérite au CNRS,

Membre et ex-Président de l’Académie des sciences et membre de l’Académie Nationale de Pharmacie

Danièle OLIVIER

Présidente du Jury

Vice-Présidente de la Fondation de la Maison de la Chimie

Jean-Marc SIGOT

Journaliste scientifique, réalisateur, auteur Chaine L’esprit Sorcier TV

Yann VERDO

Les Echos - Chef de rubrique Science

Philippe WALTER

Vice-Président Fondation de la Maison de la Chimie

Membre de l’Académie des Sciences

Tout d’abord qu’est-ce que le tartre ? Tartre et calcaire sont synonymes et tous les deux constitués de carbonate de calcium de formule chimique CaCO3, c’est-à-dire formés à partir des ions calcium Ca2+ et des ions carbonates CO32-.

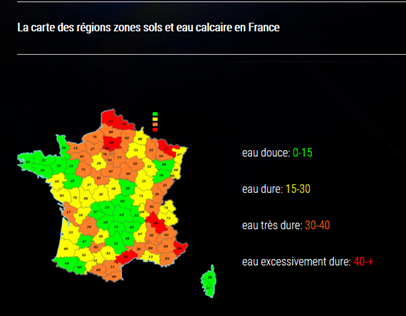

Le carbonate de calcium est très présent dans la nature, dans les terrains dit calcaires : Bassin parisien, Nord, Alpes, Jura, Champagne crayeuse..., comme le montre la figure 1.

L’eau qui pénètre dans ces sols dissout une partie des sels présents et s’enrichit ainsi en sels minéraux avant d’atteindre les nappes phréatiques d’où elle sera pompée puis traitée et rendue potable.

Figure 1 (i)

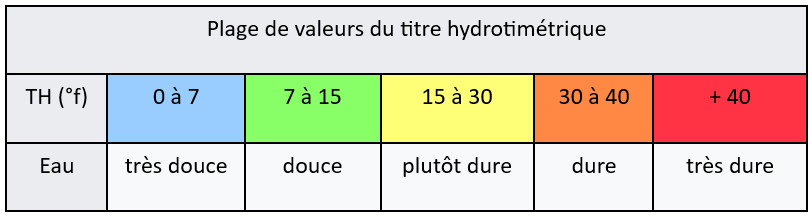

On définit la « dureté » de l'eau, paramètre qui mesure la quantité d’ions calcium et magnésium, présents dans l'eau. Elle s’exprime en degré TH (°f), pour Titre Hydrotimétrique français.

1 degré TH(°f ) = 4 mg de Ca2+ ou 2,4 mg de Mg2+ par litre d’eau.

On attribue les adjectifs « douce » ou « dure » aux eaux selon la valeur de ce TH.

Échelle (ii)

Notons que dans un terrain calcaire, l’eau s’est enrichie simultanément en ions calcium et carbonate.

Influence du pH sur les ions carbonates

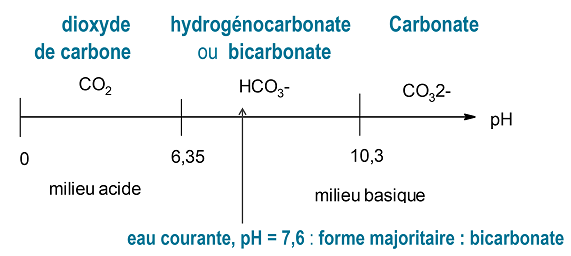

Les ions carbonates participent à des équilibres acido-basiques, comme le montre la figure 2.

Le dioxyde de carbone CO2 est un acide faible et se transforme pour pH supérieur à 6,35 en ion hydrogénocarbonate (aussi appelé ion bicarbonate). Celui-ci se transforme en ion carbonate pour pH supérieur à 10,3.

L’eau du robinet a un pH compris entre 7,2 et 7,6. Il en est de même des eaux en bouteille non gazeuses. A ce pH, l’eau dure contient donc des ions calcium et des ions majoritairement sous forme d'hydrogénocarbonate et non de carbonate (cf. figure 2).

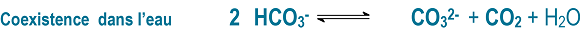

L’équilibre des espèces carbonatées dans l’eau

En réalité les trois espèces coexistent et sont toujours en équilibre dans l’eau, selon :

Dire que le bicarbonate est majoritaire c’est dire que les ions CO32- et le dioxyde de carbone CO2 sont très minoritaires mais présents.

Au final l’eau dure contient donc des ions calcium et des ions hydrogénocarbonates, qui restent dissous.

Que se passe-t-il quand on chauffe l’eau ?

Le chauffage de l’eau va favoriser le dégazage de CO2 dont la solubilité dans l’eau diminue si la température augmente. Cela va provoquer naturellement un déplacement de l’équilibre précédent vers la droite pour reformer du CO2. Mais il se forme donc simultanément des ions carbonate. Or les ions carbonates et les ions calcium ont une affinité l’un pour l’autre et vont précipiter sous forme de carbonate de calcium. La réaction qui a lieu est la suivante :

Le tartre s’est formé !

C’est la raison pour laquelle vous observez un dépôt de calcaire tout particulièrement sur les résistances de chauffe-eau, de lave-linge, de lave-vaisselle, dans les cafetières, dans les fers à repasser… Cela engendre des dépenses d’énergie supplémentaires, limite l’efficacité des savons et détergents, le linge est rêche…

Comment peut-on éviter ou éliminer ces dépôts ?

Comme nous l’avons vu (figure 2), les ions carbonates sont des bases donc l’action d’un acide va détruire le calcaire. C’est le rôle des détartrants ou du vinaigre que vous pouvez utiliser. La réaction qui a lieu est

CaCO3 + 2 H+ → Ca2+ + CO2 (gaz) + H2O

Evidemment on ne peut pas mettre un détartrant directement au cours d’un cycle de lave-linge ou de lave-vaisselle. Dans ce cas on peut adoucir l’eau en remplaçant les ions calcium par les ions sodium, c’est le rôle du « sel régénérant », constitué de chlorure de sodium pur (NaCl). On peut aussi ajouter à la lessive un composé qui réagit sur les ions calcium (on parle de séquestration ou de complexation) les empêchant de précipiter avec les ions carbonates(iii).

Pour limiter l’entartrage des résistances de chauffe-eau, on peut adoucir l’eau en amont de l’installation.

Consommation d’une eau dure

Boire une eau dure ne pose aucun problème de santé. Bien au contraire : n’oublions pas que l’ion calcium a une grande importance physiologique (os, dents) et qu’il participe au fonctionnement de la cellule et à la contraction musculaire. L’ion magnésium participe à de très nombreux processus biologiques, au bon fonctionnement du système nerveux et son apport est exclusivement nutritionnel.

On prendra soin de ne pas boire l’eau adoucie riche en ions sodium, car une consommation en excès de ces ions peut entraîner de l'hypertension artérielle.

Françoise Brénon

(i) Source https://la-meilleure-centrale-vapeur.fr/le-calcaire/

(ii) Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_de_l%27eau

(iii) ce sont souvent des tensioactifs anioniques de type carboxylate : RCOO- à longues chaine carbonée (R). Cela peut aussi être des hexamétaphosphates de sodium (Na6P6O18).

Crédit illustration : Résistance chauffe-eau, F. Brénon.

La gomme xanthane est connue du grand public comme additif alimentaire présent dans de très nombreuses préparations culinaires industrielles, pour ses propriétés épaississantes, stabilisantes et d’amélioration de la texture. Elle a aussi beaucoup d’autres applications.

C’est un polysaccharide, biopolymère synthétisé naturellement par la bactérie Xanthomonas campestris, non pathogène pour l'homme. Cette bactérie est responsable de maladies pour certains végétaux, comme le chou : la substance qu'elle synthétise obture les pores des feuilles. L’étude des propriétés remarquables de cette substance a conduit à produire la gomme xanthane, utilisée depuis 1960 […]

Accédez au Zoom sur la gomme xanthane

Crédit illustration : AB-7272 / Adobe Stock