Friedrich Pregl et la microanalyse organique

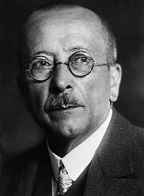

Friedrichl Michael Raimund Pregl est né à Laibach (actuellement Ljubljana, capitale de la Slovénie) le 3 septembre 1869. Il est élève puis collégien et lycéen dans cette ville. Après le décès de son père, il part à Graz (en Autriche) avec sa mère en 1887, entreprend des études de médecine et obtient le doctorat en médecine en 1894.

Il devient assistant du professeur Alexander Rollett (1834-1903) qui est physiologiste et histologiste. À son décès, il le remplace. Il bénéficie aussi des conseils du professeur Zdenko Hans Skraup (1850-1910).

En 1904, il part en Allemagne parfaire sa formation. D’abord à Tübingen auprès de Gustav von Hüfner (1840-1908) puis à Leipzig dans le laboratoire de Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932) enfin à Berlin où il travaille avec Emil Fischer (1852-1919).

Il est nommé en 1910 professeur de chimie médicale à l’Université d’Innsbruck puis en 1913, il retourne à l’Université de Graz où il restera jusqu’à sa mort. Il est aussi nommé directeur de l’Institut médico-chimique à son retour à Graz.

Ses recherches portent sur les sels biliaires, il souhaite en déterminer la composition. La quantité de sels biliaires est petite et les analyses classiques de la chimie analytique ne peuvent pas être mises en œuvre. Il va mettre au point du matériel ainsi que des méthodes de microanalyses. Il mesure les quantités de carbone, d’hydrogène, d’azote, de soufre et d’halogène en travaillant sur des échantillons ne pesant que 5 à 13mg. Il met au point une microbalance de grande sensibilité nécessaire à son travail et il va perfectionner ses techniques afin de pouvoir utiliser des quantités de 3 à 5 mg.

Dès 1914, son travail est reconnu par l’Académie des sciences de Vienne qui lui attribue le prix Lieben. Il est élu correspondant de cette Académie en 1921.

Il reçoit, en 1923, le prix Nobel de chimie pour l’invention de la méthode de la microanalyse des substances organiques. Comme le souligne Olof Hammarsten (1841-1932), Pregl n’a pas fait de grandes découvertes mais la méthode qu’il a mise en œuvre mérite ce prix.

Pregl écrit de nombreux rapports à partir des expériences qu’il a réalisées afin que son travail puisse être utilisé dans d’autres laboratoires. Il publie, en 1917, « Die Quantitative Organische Mikroanalyse » qui aura plusieurs éditions et qui sera traduite en anglais et en français.

Couverture de Die Quantitative Organische Mikroanalyse (1917), F. Pregl (Verlag von Julius Springer, édition 1935)

En France, les travaux de Pregl sont connus et cités dans de nombreuses revues : « Le génie civil : revue générale des industries françaises et étrangères », les Annales de l’Institut Pasteur, la Revue apicole, la Revue générale des sciences pures et appliquées, la Revue de la chocolaterie, confiserie, biscuiterie, confiturerie. Dès 1903, la revue « Les nouveautés chimiques » indique un nouveau matériel.

Dans le Bulletin de l’Académie nationale de médecine, en 1933, le docteur Maurice Nicloux (1873-1945) rappelle qu’il a été nommé professeur de chimie biologique à la faculté de médecine de Strasbourg et qu’il a utilisé la microméthode de Pregl pour déterminer la quantité d’azote contenu dans le gaz d’éclairage.

De nombreux chimistes viennent à l’Institut de chimie médicale à Graz afin d’apprendre du maître les techniques de microanalyse quantitative. C’est le cas de Georges Fontès (1893-1937), lauréat d’une bourse créée par le professeur Joseph Grasset (1849-1918), qui relate dans le Bulletin de la Société des sciences médicales et biologiques de Montpellier et du Languedoc méditerranéen, son séjour à Graz en 1921, où malheureusement il n’a pas pu rencontrer Pregl qui était absent mais il a été très bien accueilli dans son laboratoire.

Pregl meurt à Graz le 13 décembre 1930.

À sa mort, n’ayant pas d’héritier proche, il lègue ses biens à l’Académie des sciences de Vienne afin de promouvoir la microchimie. Un prix Fritz Pregl est créé en 1931 et est décerné chaque année.

Des rues portent son nom à Vienne, Graz, Innsbruck et Klagenfurt.

Depuis 1950, à Graz, l’institut où il a travaillé est nommé Institut de chimie médicale et laboratoire Pregl.

Ses méthodes sont devenues indispensables au chimiste organicien ainsi qu’au biochimiste. La structure de nombreuses substances naturelles biologiques comme les hormones et les vitamines a ainsi pu être déterminée.

Pour en savoir plus

- Fritz Pregl, Biographical, Nobel Prize in Chemistry 2023, sur le site Nobelprize.org

L’état actuel de la microanalyse organique, quantitative pondérale, Les méthodes de Pregl dans son laboratoire de Graz (Autriche), Bulletin de la Société des sciences médicales et biologiques de Montpellier et du Languedoc méditerranéen, p. 513 (01-11-1921) sur le site Gallica

La détermination du pouvoir comburivore et le dosage de l’azote dans le gaz d’éclairage, Revue de l’industrie minérale publiée par la Société de l’industrie minérale… (01/02/1924) sur le site de Gallica

Pages consultées le 07/04/25